老家在時光里釀成了詩

作者:陳雙娥

漢壽縣城一角

十年了,整整十年。

當飛機的轟鳴最終被車輪與故土摩擦的沙沙聲取代,當窗外流動的異國風景徹底還原成這魂牽夢縈的湘西北水墨時,我的心,反倒怯了。像一張拉滿的弓,卻在箭離弦的瞬間,泄了力氣。近鄉(xiāng)情怯,這古人的四個字,此刻在胸腔里沉甸甸地墜著,帶著一股潮濕的、混合著期待與惶恐的溫熱。

車,是悄無聲息地滑入縣界的。仿佛怕驚擾了一個正在晨光中梳妝的巨人。而首先闖入眼簾,給我溫柔一擊的,便是那尊昂首于蒼翠山崗之上的巨鱉石雕。它不再是記憶里那個藏在漁歌與傳說中、朦朧而抽象的水族,而是破土而出,將亙古的沉默化為一種笑傲藍天的雄渾姿態(tài)。

它成了這片土地嶄新的眉額,精神的冠冕。“漢壽甲魚甲天下”,七個金燦的大字,不再是鐫刻在石頭上的冰冷宣言,更像是從洞庭湖的萬頃碧波里、從歲月沉積的沃土中,迸發(fā)出的、帶著自豪顫音的吶喊。春日燦爛的陽光為它鍍上一層金輝,熠熠生輝,竟灼得我眼眶有些發(fā)熱。

這,不是我記憶中的那個溫順、甚至略帶土氣的老家了。它長大了,以一種我全然陌生的、自信而挺拔的姿態(tài),不容分說地,矗立在我面前。

駛?cè)肽菞l寬闊如河道的迎賓大道,我們仿佛緩緩駛?cè)胍粋€由田園牧歌與現(xiàn)代韻律共同譜寫的流動展廳。不再是生硬的廣告牌,取而代之的,是藝術(shù)的雕塑——那紅辣椒的流線,仿佛一束束被定格的火苗,燃燒著豐收的喜悅;那白菜的造型,層層碧玉,溫潤剔透,是大地孕育的玲瓏寶塔;最是那珠圓玉潤的玉臂藕,它不再是泥塘深處不為人知的深閨之物,而是化身為優(yōu)雅的、有靈性的舞者,正張開它那溫潤白皙的雙臂,要將每一個風塵仆仆的歸人,深深擁入懷中。這已超越了簡單的城市裝飾,這是老家在用最含蓄而又最驕傲的方式,向世界娓娓道來它骨血里流淌的豐饒與風情。

越近城區(qū),一種潔凈、明亮、有序的氛圍便如水銀瀉地,無聲地將我們包裹。馬路似剛剛洗滌過的黑色緞帶,標線清晰如刀刻。兩旁拔地而起的高樓,是城市豎起的、一排排巨大的鋼琴琴鍵,藍色的玻璃幕墻與彩色涂料交織的墻體,在純凈的天光下,反射著流云與飛鳥的影子,仿佛正奏響一曲光與色的宏大交響樂。林蔭道上車流如織,卻奇異地濾掉了記憶中的嘈雜與混亂;人行道上的人們,衣著光鮮,步履從容,他們臉上那份由內(nèi)而外的悠然與自信,比任何摩天大樓都更讓我感到驚異與深深的欣慰。我偏過頭,對先生輕聲嘆道:“關(guān)了導航吧,我寧愿在這熟悉的故土上,做一個幸福的、心甘情愿的迷路者。”

我的先生一路無話,坐在副駕上,身子卻不住地前傾,幾乎要貼到車窗上。他舉著手機,像一頭闖入豐茂草原的饑餓野獸,鏡頭貪婪地攫取窗外每一幀流動的新景。從恢弘的城市廣場,到街角一隅匠心獨具的小品綠植,恨不能將這片土地的呼吸與脈搏都盡數(shù)收藏。良久,他才緩緩放下發(fā)酸的手臂,長長地、仿佛從肺腑深處吁出一口氣,喃喃道:“這哪里是‘變化’……這分明是一場‘蛻變’啊!” 那個“變”字,被他咬得極重,充滿了被時代洪流席卷后的震撼與釋然。

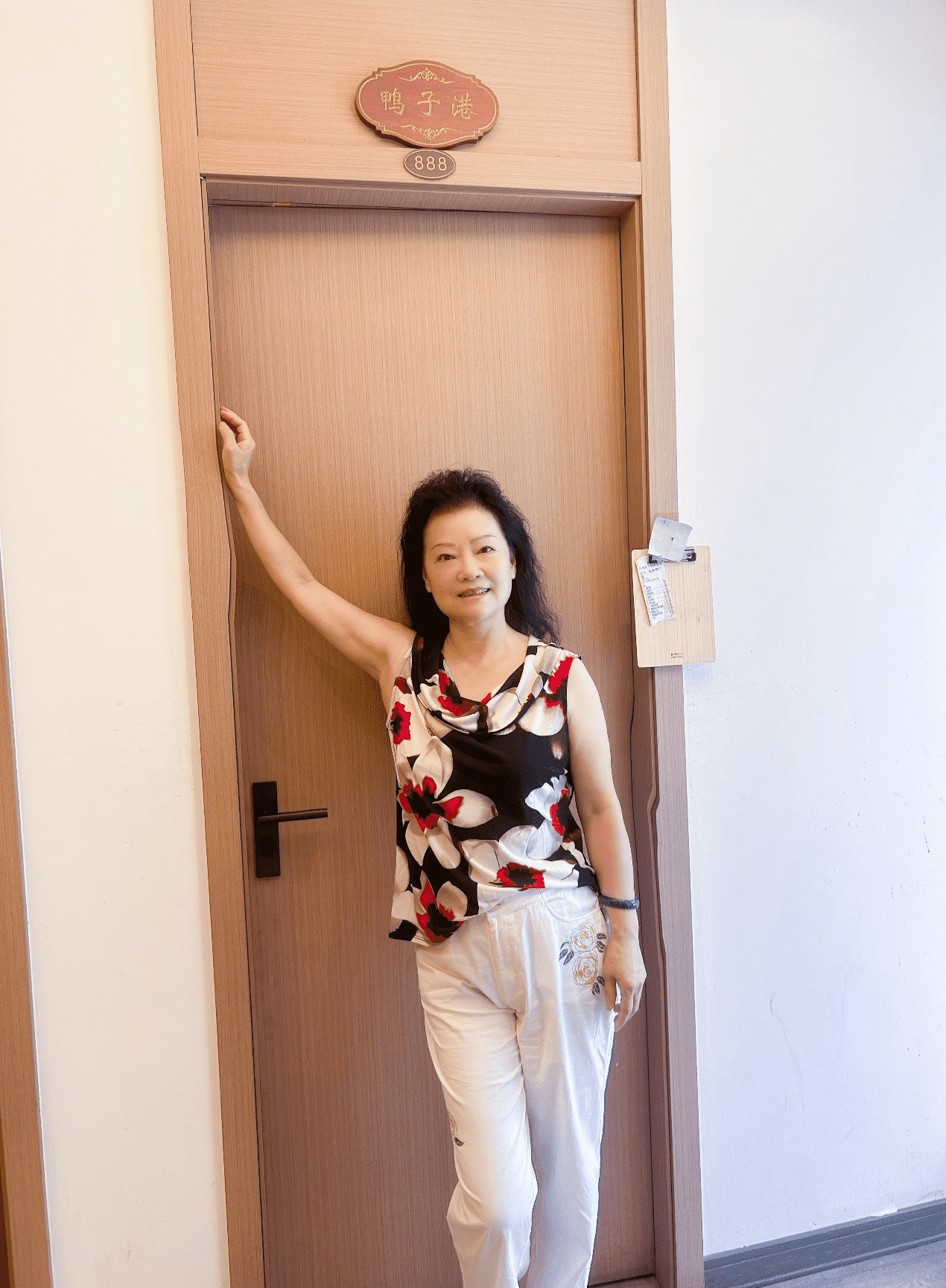

這聲震撼的嘆息,很快在童梓先生為我們設下的、那場名為“接風”實為“鄉(xiāng)土教育”的午宴里,尋到了最豐腴、最醇厚的注腳。我們被引入“鴨子港”包廂——這個名字本身,就是一份為我量身定制的、熨帖人心的鄉(xiāng)土情書。因為我是土生土長的鴨子港人。

鴨子港包廂

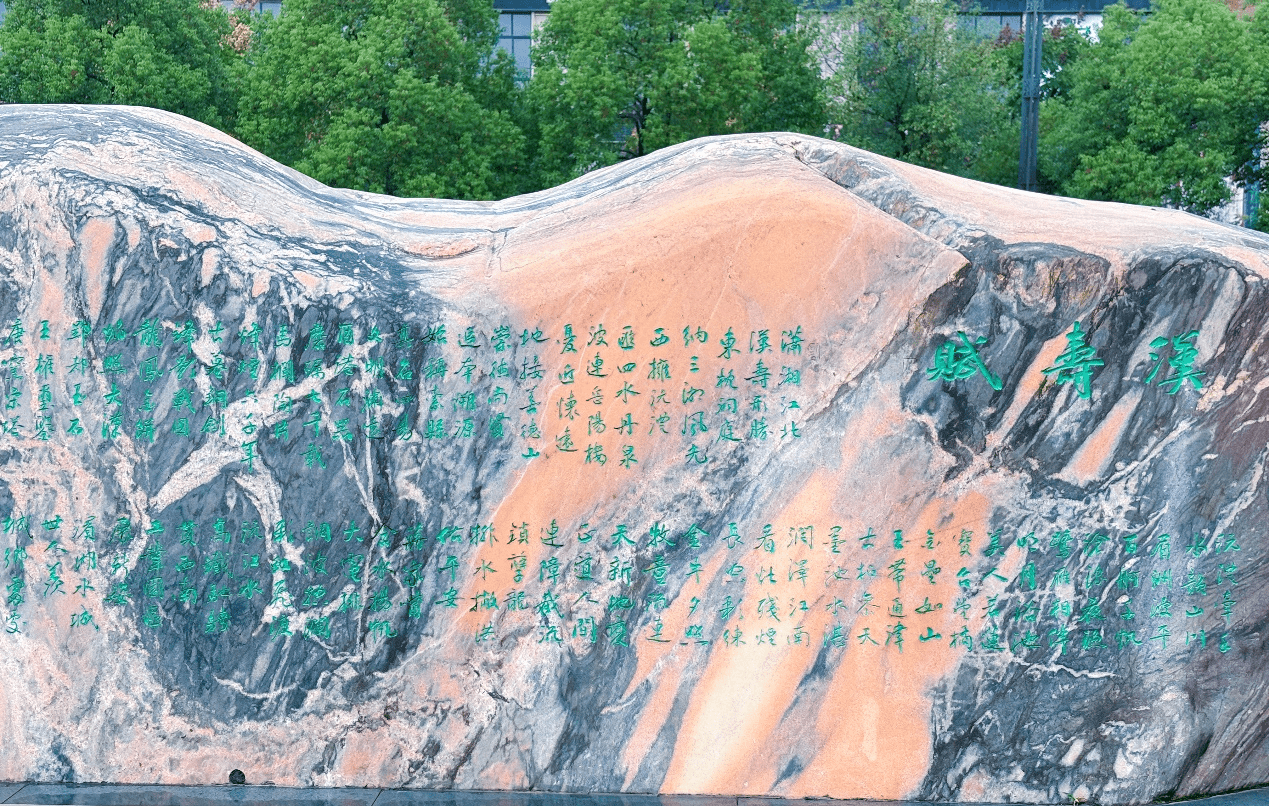

未等落座,童先生便紅光滿面,如數(shù)家珍。他口中的青陽閣、寅虎·衛(wèi)士、銀水湖、屈原、靜心、龍珠湖……這些公園的名字,不再是規(guī)劃圖上的冰冷符號,而是一個個被綠意、活水、笑聲與故事填充的、充滿煙火仙氣的城市客廳。他尤其重重地拍了拍我先生楊遠新的手背,笑容從臉膛的每個角落里溢出來:“你寫的那篇《漢壽賦》,現(xiàn)在就刻在龍珠湖公園入口的臥石上,每個字都沉甸甸的!不止那里,全縣每一個鄉(xiāng)鎮(zhèn)會議廳的正堂,都懸掛著巨幅的《漢壽賦》!你的文字,成了老家的筋骨,老家的魂魄!” 此言一出,我瞥見先生猛地低下頭,佯裝擦拭手機,那微微顫動的肩膀卻泄露了他內(nèi)心的海嘯。一個文人,皓首窮經(jīng),還有什么比自己的筆墨能融入故土的肌理,成為其精神坐標的一部分,更感到無上的榮耀與慰藉呢?

龍珠湖公園門口的《漢壽賦》

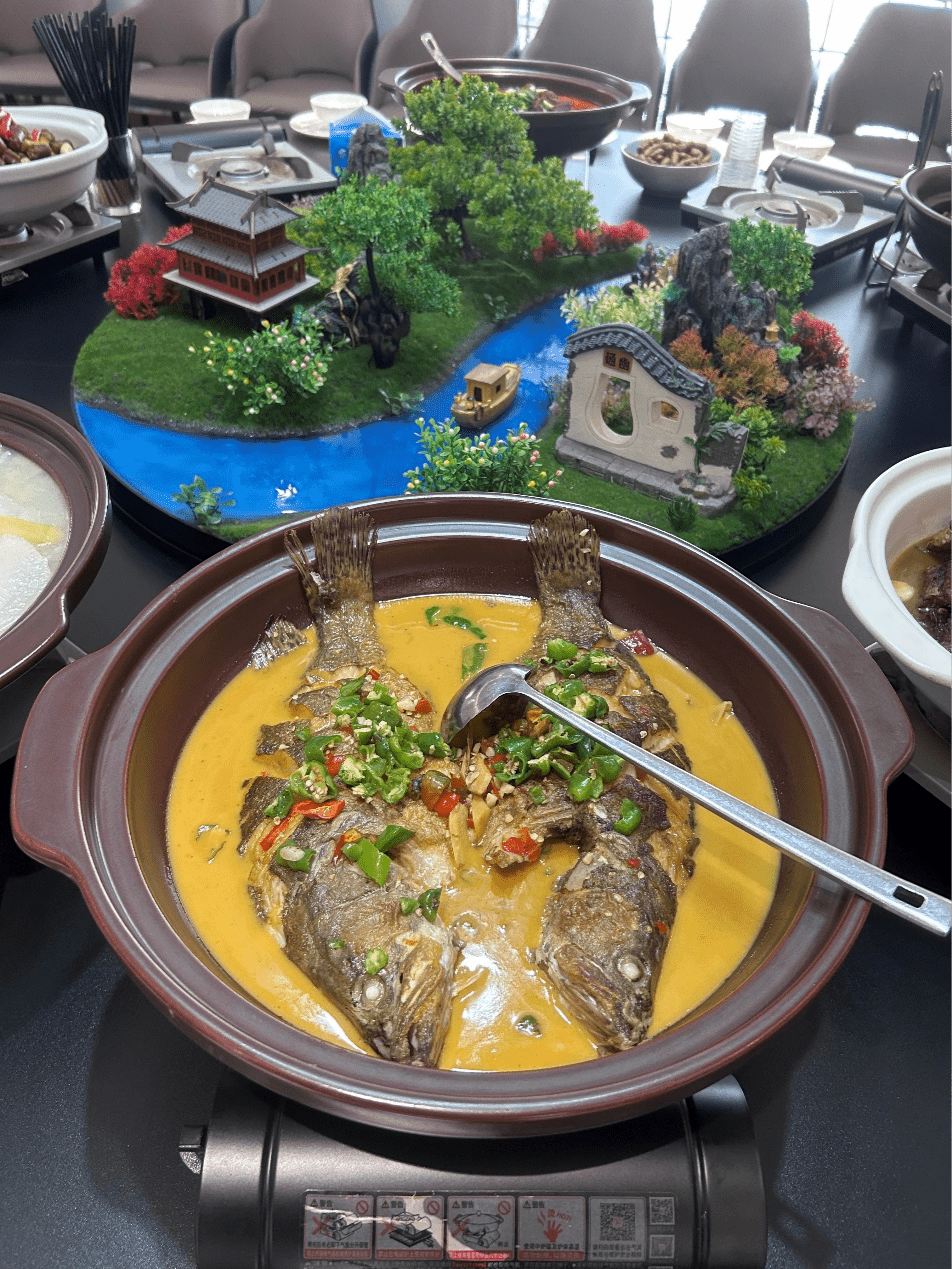

而眼前的圓桌,早已是一場舌尖上的鄉(xiāng)愁史詩。精致的燉缽里,野生水魚煨出的湯色金黃澄澈,厚實的裙邊在微沸的湯中顫巍巍地抖動,是膠原蛋白最無聲而隆重的誘惑。

金色的蘆鱔盤繞,如待飛的蛟龍,肥美的鱖魚展開肉瓣,宛如怒放的雪色牡丹。

最是那盤清炒玉臂藕片,象牙般的潔白,透著水色,入口的剎那,“咔嚓”一聲脆響,清冽無匹的甜意瞬間在齒間迸濺,仿佛將西洞庭湖夏日清晨的荷風、秋夜沉靜的月光,一并嚼在了口中,化入了喉間。還有那油煎灌心大紅椒的馥郁濃香,蒿子粑粑軟糯中透出的草本清香……

蒿子粑粑

每一筷,都是老家寫給游子的、一封封色香味俱全的熾熱情書,讀得我滿口生津,更讀得我心底最柔軟處酸軟成泥,熱淚幾欲奪眶。

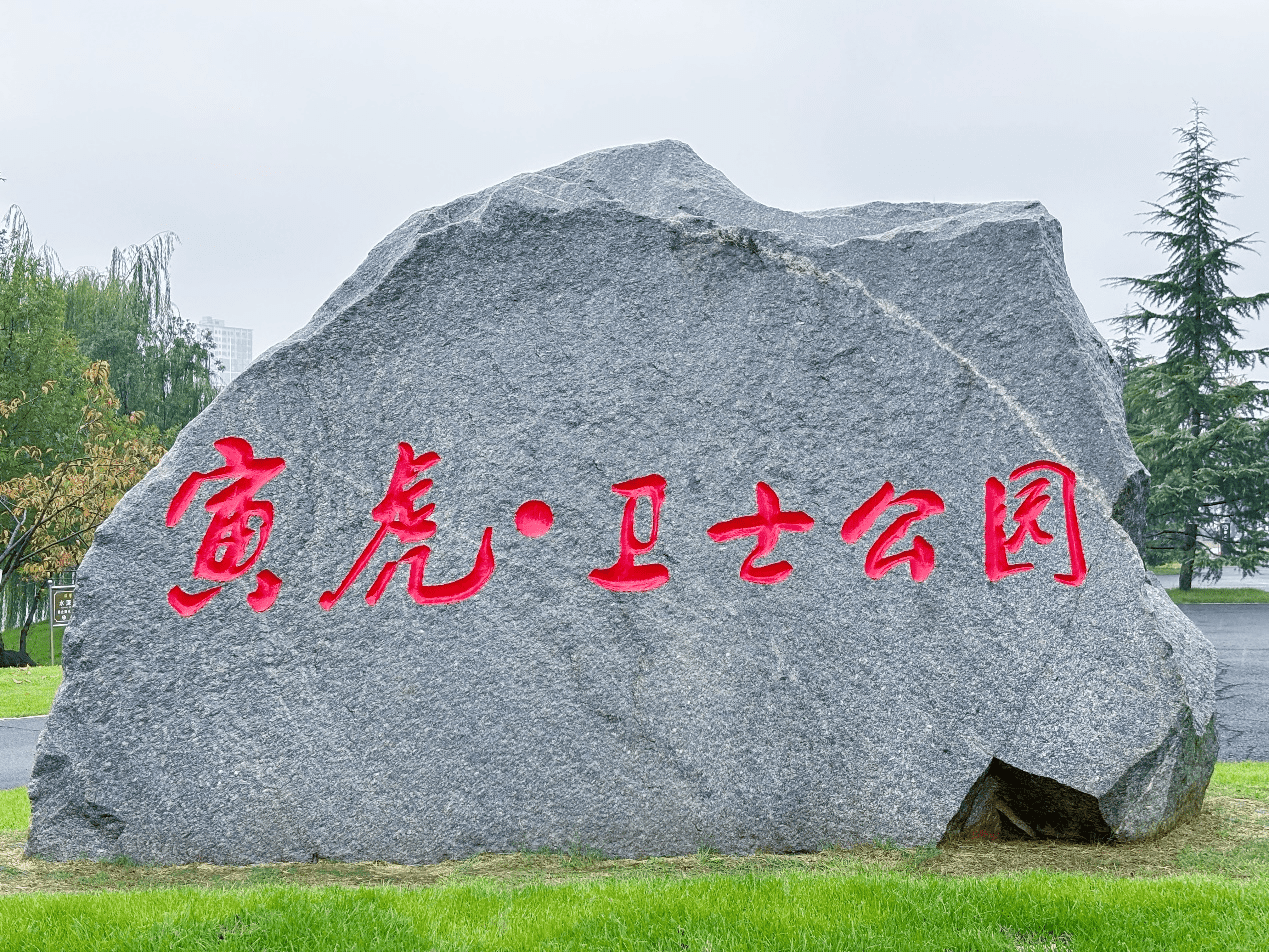

然而,老家長大的,又何止是樓宇與餐桌?童先生帶著我們,用腳步丈量這場蛻變的思想深度。最讓我靈魂震撼的,無疑是寅虎·衛(wèi)士公園。

我記憶的底片上,那里曾是城市一道不忍觸碰的、流著膿血的傷疤:城垸廢棄,洼地成了永不愈合的傷口,積水發(fā)臭,垃圾堆積成一座座嘲諷文明的小山,是蚊蠅肆虐的獨立王國。夏季,那里蒸騰起的異味是行人的噩夢;冬季,枯萎的荒草在寒風中瑟瑟,訴說著無盡的荒涼。那是一片被繁華遺忘、與時代發(fā)展格格不入的廢墟。

可如今,它竟涅槃重生為一顆跳動在城市胸膛的璀璨“綠肺”!童先生領(lǐng)我們站在親水平臺上,眼前是碧波蕩漾,水體透明度足以讓人窺見湖底搖曳的水草與嬉戲的游魚。白鷺、野鴨、鴛鴦等三十余種鳥類,早已用翅膀投票,將此視為家園。水生植物從寥寥五種繁育至二十余種,構(gòu)建起一個充滿野趣的生命共同體。練拳的老人吞吐著天地元氣,嬉戲的孩童笑聲如銀鈴灑落水面,漫步的情侶身影成雙。

寅虎·衛(wèi)士公園倩影

童先生不無驕傲地告訴我們,這里日均接待游客超五千多人次。這哪里是改造?這分明是一場徹底的生態(tài)救贖,是城市良知的覺醒與執(zhí)政者遠見的輝煌證言,“漢壽樣本”四字,因此而沉甸甸地充滿了生命力。

后來更獲悉,老家竟以短短兩年多的雷霆魄力,完成了一場靜悄悄的“無圍墻革命”。全縣38個機關(guān)單位,率先拆除了有形的磚石圍墻與無形的心理藩籬,騰挪出的空間,化作了12萬個機動車位,全部免費向市民開放。這種空間的共享,公共資源的優(yōu)化,政務服務的提升,被外界總結(jié)為“全國獨有的漢壽模式”。我想,這模式的精髓,遠非幾項政策條文所能概括,其內(nèi)核,是那份“民吾同胞,物吾與也”的深厚溫情,是一種將城市真正還給人民的、大氣磅礴的胸懷。

有了白日的萬千見聞,夜晚獨坐窗前的我,思緒便如窗外洞庭湖的晚潮,洶涌澎湃,難以平息。遠處,“中國長壽之鄉(xiāng)”那面金字牌匾,在夜色中仿佛自有光暈與溫度。凝視著它,白日里所有零碎的、令人驚喜的印象,終于串聯(lián)成一條清晰而閃光的邏輯鏈——老家的長大,其終極奧秘與最高追求,或許正凝結(jié)于此。

我的老家,在洞庭湖母性的柔波里,像一顆被時光與善意精心打磨了千年的玉珠,愈發(fā)顯得溫潤、厚重而光潔。它被沅澧二水——這兩位永不疲倦的歌者——深情地托舉,吟唱。這里的霧靄,像潔白的紗幔,緩緩漫過西洞庭湖無邊的蘆葦蕩,將遠處鹿溪竹海的無盡翠色,洇染成一幅朦朧而充滿生機的水墨詩篇;息風湖的粼粼波光里,優(yōu)雅的白鷺低空掠過,翅尖蘸起清涼的湖水,偶爾銜起一尾耀眼的銀鱗,也銜起了一片天地間的靜謐與和諧。老人們最愛在金牛山腳下蜿蜒的森林步道上漫行,他們銀白的發(fā)絲與翠綠的枝葉相映成趣,每一次深長的呼吸,都是負氧離子的清甜洗禮。三十萬畝蓊郁森林是上天賜予的天然氧吧,每年三百五十個湛藍的天空,如同最忠實的見證者,記錄著這里空氣的純凈。這里的水,清冽甘甜得可以捧起來直接飲用;這里的風,四季都飄散著竹葉、荷花與泥土的芬芳。許多百歲老人常常坐在自家門檻上,瞇著眼望著滿山的綠,用帶著濃濃鄉(xiāng)音的話說:“眼珠子天天看這綠色,肺管子天天吸這清氣,就是老天爺賞給的最好藥方,比啥都強。”

老家的餐桌,本身就是一部活色生香的《本草綱目》與《山家清供》融合的智慧典籍。甲魚在這片毫無污染的碧水中自在舒展,修煉出肥厚如綢緞的裙邊,肉質(zhì)緊實彈牙,其豐沛的膠原蛋白在舌尖慢慢融化,化作一種綿長歲月的妥帖甘美。這方神奇水土孕育出的天地靈物,其富硒的基因里,似乎就藏著對抗時間、延緩衰老的自然密碼。玉臂藕從肥沃的淤泥中破土而出,通體白若凝脂,無愧其名,它的脆甜之中,總帶著一股湖水的清冽,能滌蕩盡腸胃的濁氣;那些灌芯辣椒,在祖?zhèn)鞯奶展蘩镬o靜發(fā)酵、沉淀,最終醞釀出紅艷艷、香沖鼻的獨特醬香,那是代代相傳的、刻在味蕾基因里的鄉(xiāng)愁記憶。這里的農(nóng)人們,依舊沿用著祖輩的智慧,順應天時,守護著這片土地的元氣,讓每一口尋常食物,都飽含著陽光的溫暖、雨露的滋潤與大地的深厚情意。

灌芯辣椒

于是,你能看到,晨暉夕照的“漢香書吧”里,總有老人們圍坐的身影,他們戴著老花鏡,翻動著泛黃的書頁,時間在字里行間靜靜流淌。不遠處的門球場上,則傳來他們精準擊球時的歡快笑聲與喝彩。城市的管理者,用心為他們預留了十二萬個免費的停車位,細節(jié)之處,盡顯關(guān)懷;每一個公園的長椅上,總有三五老友閑話家常的溫暖剪影。在這里,衰老不再是一場孤獨的、被迫邊緣化的旅程,而是被整個社會溫柔托舉的、寧靜、安詳且充滿尊嚴的金色夕陽。

所謂“長壽之鄉(xiāng)”,原來是山水與人文、傳統(tǒng)與現(xiàn)代、個體與社群之間,一場宏大而和諧的奏鳴曲。當甲魚在接天蓮葉的荷塘里,劃出生命的優(yōu)雅漣漪;當新挖的玉臂藕的清香,飄過金黃燦爛的曬谷場;當老人們的笑聲,在街坊鄰里間如清澈的水波般蕩漾開去……這片名叫漢壽的土地,便自然而然地,用最樸實無華的生活,書寫出了人類最為向往的、關(guān)于生命長度的幸福詩篇:真正的長壽,不僅僅是時間的延展,更是人與自然、與流逝的歲月、與身邊的彼此,最終達成的一場深刻而溫暖的大和解。

這一切輝煌巨變與靜好歲月的背后,是誰在運籌帷幄,是誰在默默耕耘,是誰用堅實的臂膀,托舉起這安然幸福的長詩與畫卷?答案,已寫在每一寸干凈整潔的土地上,寫在每一位漢壽人從容自信的臉龐上,不言自明。

如今,誰還敢?guī)еp慢,說小縣城的生活注定平淡無波、缺乏驚喜?老家漢壽的這場完美蛻變與崛起,就是擲地有聲、響徹云霄的時代答卷!

臨行前,我再次于春光中回首。視線掠過一幢幢嶄新的樓宇,最終定格在那些政府機構(gòu)樸素的門楣上。“走進漢壽,辦事無憂”八個大字的霓虹,在湛藍的天幕背景下,依舊散發(fā)著溫暖而堅定的紅光。我由衷地、虔誠地希望,這光芒,能如同這片土地上的沅澧二水,永不枯竭,永遠閃耀,永遠溫暖每一位歸人與過客的心田,并且,永遠名符其實,成為老家未來走向更廣闊天地時,最值得信賴的勛章與諾言。

我由衷地感嘆:老家在時光里釀成了詩。

2025年11月9日夜于長沙麓谷106號

作者近照(攝影 楊遠新)

【作者簡介】:陳雙娥,1957年生,湖南漢壽縣人,畢業(yè)于湘潭大學,國家二級作家,湖南省作家協(xié)會會員。1980年發(fā)表處女作《會計之歌》,主要作品有長篇小說《反綁架》;長篇紀實小說《大追捕》;長篇兒童小說《險走洞庭湖》;法制文學作品集《權(quán)與法的較量》《錢與法的碰撞》《義與法的沖突》《生死賭注》《生死抵押》《生死游戲》。《義與法的沖突》獲公安部第四屆金盾文學獎三等獎、湖南省第二屆金盾圖書獎一等獎。新作《柚子念》《母親的目光永遠是最溫柔的導航》《我知道你今天會來》《加勒比海明珠之夜》等在 “紅網(wǎng)”“作家網(wǎng)”“走向”和《湖南日報》《瀟湘晨報》《華僑新報》《華僑新視野》發(fā)表后,獲得廣泛贊譽。

(注:文中照片由作者與王童禹提供)

(注:本文已獲作者授權(quán)發(fā)布)

純貴坊酒業(yè)

純貴坊酒業(yè)