詩人老鄉(xiāng)其人

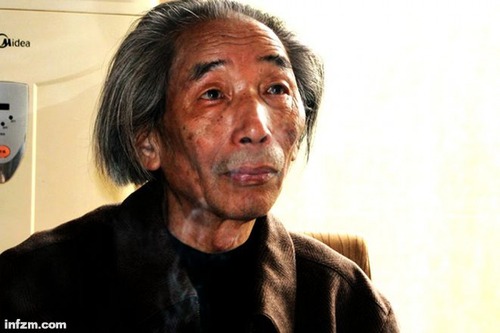

詩人老鄉(xiāng)(作者供圖)

很多人只聞其名未見其人——有位習(xí)慣了在筆記本上摘錄他詩歌的學(xué)子問我:“老鄉(xiāng)的有些詩歌,風(fēng)蕭蕭易水寒的意思,人一定長得氣吞山河吧?”

學(xué)子一定聯(lián)想到了老鄉(xiāng)曾經(jīng)的革命軍人身份,躍馬邊塞的那種。

我樂了。我不知道我的表情屬于小說還是屬于詩歌。怎么說呢?我內(nèi)心暗自把老鄉(xiāng)的外部樣貌劃入疑似類人猿的那種,而且還是類人猿中并不出色的一類:眉骨高,顴骨凸,眼窩陷,下巴尖。個子也就一米六吧,還精廋,還彎腰,還塌背,步態(tài)一搖三晃。十年前他客居津門時,早已謝頂,稀疏如蒿草般的余發(fā)被干旱的腦門逼到耳根,雜亂地晾曬在地埂一樣的肩頭。我想起他的詩《旱鄉(xiāng)》:“越是干旱的地方/風(fēng)云人物/反而越多。”

甘肅一位作家告訴我,蘭州城的某夜,老鄉(xiāng)拐進(jìn)一家飯館,嚇得女服務(wù)員花容失色,鉆進(jìn)老板懷里,直喊:“救命啊——”

有次酒至半酣,我越發(fā)聽不懂他嘰里呱啦的河南話,于是習(xí)慣性地陷入對他曾經(jīng)革命軍人和報務(wù)員身份的想象中:五十多年前,一位應(yīng)征入伍的河南籍青年,遠(yuǎn)走南疆,又是持槍,又是報務(wù),最終做了《飛天》雜志的詩歌編輯。那英姿颯爽的人,會是他嗎?老鄉(xiāng)突然開腔:“秦嶺,你說我長得俊嗎?”

他的問題總讓我始料未及,仿佛身處死胡同遭遇飛來的炮彈,你根本無處躲藏。

我別無選擇,脫口而出:“俊!真俊!!”

“哈哈哈……舉杯,喝。”

于是又多喝了幾杯茅臺。我到底答對了還是答錯了,他不給標(biāo)準(zhǔn)答案,答案只是一個字:喝。怎么會有答案呢?他在《一個被鷹追的人》中寫道:“在荒原我不愿談?wù)?一個真實的我/一旦談起/荒原上的綠葉/將會騷動綠葉/鮮花擠疼鮮花。”

他的原名平鋪直敘,曰:李學(xué)藝,誓把藝術(shù)學(xué)到底的意思。我尚不知是其父母的精心設(shè)計還是自己勵志而為。人間取“藝”字的人很多,比如同樣的西北老鄉(xiāng)張藝謀,把個“藝”字弄得老謀深算,煞費心機(jī)。李學(xué)藝的筆名更奇絕,奇絕到化有為無,沒油沒鹽:老鄉(xiāng)。老鄉(xiāng)?你到底想當(dāng)誰的老鄉(xiāng)?你是否孤獨到人人喊你老鄉(xiāng)時,才能尋求到靈魂的慰藉和安靜?

早在上世紀(jì)八十年代我在老家甘肅天水時,就讀過老鄉(xiāng)的詩。作為詩人,他把詩歌經(jīng)營得波瀾壯闊;作為甘肅《飛天》雜志的編輯,他把中國詩壇搞得地動山搖。他的詩歌呈現(xiàn)中,那種無與倫比的形式創(chuàng)造,那種古典與時尚的機(jī)巧融合,那種黃河古道上特有的壯烈、悲情、隱忍與吶喊,那種義無反顧的堅守和毫不留情的顛覆,在不斷還原著當(dāng)代詩歌的尊嚴(yán),拓展著文學(xué)精神的外延。多年來,他的詩集《老鄉(xiāng)的詩》《野詩全集》《春魂》《被鷹追的人》如集束炸彈,讓詩歌界頻頻把目光投向蒼涼的隴上高原……

有一次,聊我的小說《摸蛋的男孩》和《殺威棒》。我擔(dān)心他不明白,便主動解釋:“所謂摸蛋,就是……”

“你不用給我上課,我摸過的蛋不比你少,至今手指上還有糞味兒。”

說著把手指頭伸過來:“你聞聞。”

時過經(jīng)年,豈有糞味兒?但我說:“有。”

“正確。”他不忘補(bǔ)充,“看來你骨子里也有詩歌的基因。”

“你為啥不把摸蛋的經(jīng)歷寫出來?”

“這味道熏了我?guī)资辏瑓s一直沒有找到詩歌的出口。沒想到,你把它寫成了小說。”

所謂摸蛋,就是在手指頭上蘸了唾沫,伸進(jìn)母雞屁股眼兒判斷產(chǎn)蛋的時辰,便于及時對母雞實施控制,避免把蛋產(chǎn)進(jìn)鄰居家的院子里——這是供應(yīng)制時代的舊事。那時,天下所有母雞的屁股眼兒,休得安寧。

塵封的歲月一旦打開,他開始張牙舞爪地數(shù)落文壇,盡顯出馬一條槍的秉性。在他看來,相對古人,當(dāng)下的一些所謂詩人學(xué)養(yǎng)儲備不足,憑情緒寫詩,把詩弄成了狗屁牢騷,詩歌成了怨婦的出氣筒。當(dāng)下不少寫小說的好在語言上玩花哨,不懂中國古典文學(xué)的精髓和西方文學(xué)的思想根基,小說里通篇看不到中國文化的影子,越是不倫不類,越敢招搖過市……

“置身生活和體驗生活絕對是兩碼事兒,有些作家從鄉(xiāng)村走馬觀花一趟就敢寫鄉(xiāng)土小說,我真想吐。”他再次伸出手指頭,“誰要沒聽說用它摸蛋,誰就沒資格談城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu),談農(nóng)村社會……雞屁股眼兒里是有歷史的,有現(xiàn)實的,有記憶的,有詩歌和小說的。”

摸蛋的歲月,俱往矣!所幸,他的寶貝女兒和女婿在天津搞得很發(fā)達(dá),老夫妻住在天津一個叫梅江的高檔小區(qū),頤養(yǎng)天年,高枕無憂。可有次他卻吟起自己的舊作:“在鷹眼里/我吃的是齊白石的蝦/騎的是徐悲鴻的馬/其實我騎的只是一頭邊塞的小毛驢/至于鮮味兒/無非是野火上烤熟的/幾只螞蚱。”

津門和隴上畢竟有別,比如喝酒。隴上是豪飲,津門是小酌。我在天津二十年,本屬于高原的脾性被消解了不少,反而懼酒。有時老鄉(xiāng)一個電話打來,我往往如坐針氈。他酒量不是太大,卻有讓對方盡興的諸法兒,比如激將,比如埋汰等等,到頭來賓客爛醉如泥,唯他獨醒,小眼睛忽眨,忽閉,如一只狡黠的老狐貍。

有次我和女詩人林雪同往,均微醺,腦子里灌滿了他津津樂道的詩歌哲學(xué)、詩歌美學(xué)、詩歌社會學(xué)以及詩壇陽春白雪和下里巴人尖銳對立的凡俗逸事。憑窗遠(yuǎn)眺,世界只剩一片云煙,思想起凡塵俗世,竟不知今夕何夕,不由想起他的詩:“一路向西/天下的紅地毯/已被各路英雄走盡。”

“思想可以自由,但詩歌必須有紀(jì)律。”他說。

我把紀(jì)律聽成了妓女。來不及細(xì)究,便稀里糊涂表示贊同:“哦,妓女。”

“你說啥?”他突然二目圓睜,舉杯不動。

我重復(fù)了一遍。

“你……哦哦哦。我懂了,我是詩人的嘴,你是小說家的耳朵,也許,你那里一篇小說誕生了。”

詩人老鄉(xiāng)(作者供圖/圖)

老鄉(xiāng)的夫人是天津籍,姓魏,當(dāng)年支邊甘肅時和老鄉(xiāng)戀愛。當(dāng)初的小魏姑娘定當(dāng)是艷若桃李、顧盼有致的缺物,至今風(fēng)韻猶存。后來我才知道,她退休返津后在我負(fù)責(zé)的文聯(lián)下屬一支舞蹈隊里當(dāng)臺柱子。那腰身,上了臺便是春風(fēng)楊柳,千條萬條的意思。有人問老鄉(xiāng):“當(dāng)年你咋追上嫂子的?”

老鄉(xiāng)反問:“我先問你,啥叫追?”

對方頓時啞口。

老鄉(xiāng)說:“人間就兩種性別,一個服了一個的水土,那就變成了愛情。”

某次,他電話誠邀我和《天津文學(xué)》主編譚成健等人前往做客,事前鄭重聲明兩點:一、這是一般性的小聚;二、不得辭謝。到場一看,暗吃一驚。只見樓下的寶馬香車停成了長龍,各路賓客氣度不凡,男士西裝革履,女士衣袂飄飄。車隊到了某五星級酒店,更是張燈結(jié)彩,恍如十七世紀(jì)的英國皇室宮殿。那天的他頭戴彩紙疊的“皇冠”,基本就是吾皇萬歲的架勢了。他的女兒李小也鄭重宣布:“今天,是我敬愛的老爸六十六歲大壽……”

“皇冠”下一張詩人的臉,平靜,怪誕,還有點莊嚴(yán)。

現(xiàn)場議論紛紛:

“如果他是美猴王,詩歌就是他的金箍棒。”

“如果他是二郎神,詩歌就是他的哮天犬。”

有人小聲預(yù)測:“如果他是……他……他有朝一日突然沒了,他的詩歌,會是詩壇的催命鬼嗎?”

老鄉(xiāng)果然就沒了,這是2017年7月10日的早晨,老鄉(xiāng)在天津某醫(yī)院安靜地關(guān)閉了生命的詩行。彌留之際,有位天津女詩人含淚告訴他:“老師,我新寫了一首詩,還想請您指點呢。”當(dāng)時的老鄉(xiāng)已經(jīng)氣若游絲,可他的目光愣是閃了一下,嘴唇豁開一絲縫兒,吐出三個字:“以后吧。”

這三個字,石破天驚。是詩歌的意象,還是小說的虛構(gòu)?

葬禮那天,從全國各地跋山涉水來了不少人,其中有些是來自甘肅的詩人。“此刻的津門,疑似隴原。”

靈堂前的挽聯(lián)是:高情自成大境界,野詩恍若小昆侖。

有詩云:“然而,相隔數(shù)年/卻是別一番情境——鷹也遠(yuǎn)去/又是空空蕩蕩的/空空蕩蕩的遠(yuǎn)天遠(yuǎn)地……”

當(dāng)然是老鄉(xiāng)寫的,并非絕筆,但他已了無蹤跡。

我婉拒了記者的采訪,但我說了這樣的話:“今后當(dāng)人們互稱老鄉(xiāng)時,假如有一種文化的警覺,那種力量來自詩歌。”

(本文首發(fā)于2017年7月27日《南方周末》)

作者:秦嶺

來源:中國詩歌網(wǎng)

http://www.zgshige.com/c/2017-08-03/3953425.shtml

純貴坊酒業(yè)

純貴坊酒業(yè)