石是歲月打磨的詩

文 / 水凝碧

這是一個石的奇景,更是一個詩的境界。

雖是冬日,縣工會文化宮里卻暖意融融。一個敦厚樸實卻又透著靈氣的年輕人接待了我,而他便是縣觀賞石協會副主席,也是觀賞石愛好者、收藏者石艦。據石艦介紹,觀賞石協會的成立是懷來縣文化藝術界的又一件喜事,而此次觀賞石的精品展示,更是小城的一件喜事呢。

當我隨著石艦的優美講解,緩步進入展廳時,便聽到清泉般流淌著的古琴曲《良宵引》旋律婉轉,曲風恬靜,引人入勝。幽幽的琴聲里,柔和的燈光下,一方方奇美的石自成一首首絕美的詩。

移步換景,一方方石歷經了歲月的打磨,被慧眼識真,于今,靜臥在案幾上,任誰驚嘆,靜默無言。天然觀賞石是地球上天然的藝術品,是立體的畫,無聲的詩,凝固的哲理,是無可復制的大自然臻品。

你看那方福建九龍壁,它也叫華安玉。顏色碧綠,山勢曲折,每一道溝壑無不自成一景。收藏者取名叫《峰巒凝翠》,一個凝字將大自然的演化升華,便有了生命的靈動。石艦老師將它托于掌上,琴聲燈影里,恍惚間讓人仿佛穿越時空。此石雖是一掌乾坤,卻有氣勢萬鈞。

再看懷來本地石《春》和《秋》仿佛一對孿生,自然的紋理表現出沃野千里,阡陌縱橫,天空云翔,遠山如黛。更妙的是《秋》中一眉彎月懸于天空,自然的圖畫栩栩如生。那方牡丹石質地瑩潤,色澤如漆。上面一朵一朵的牡丹花開,雍容富貴。一方色澤艷麗的瑪瑙石吸引了我的注意,它體若凝脂,自然的花紋若一只火紅的鳳凰涅槃重生。引頸向上,展翅沖天,讓人內心自有一種力量升騰!一方樹化玉令人驚嘆,聽石艦老師說,樹形成化石需幾萬年,石化成玉需上億年。它與我們有著怎樣的緣,穿越億萬年端坐于我們面前?

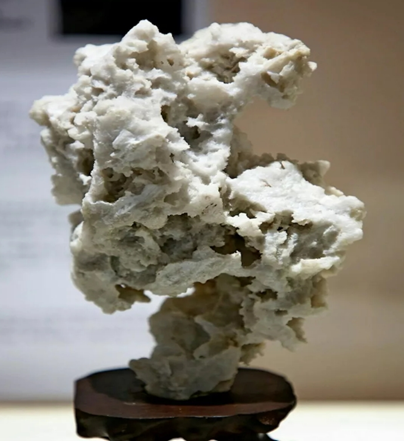

展品中最引人矚目的還是昆山石《云袖仙姿》,典型的雲頭雨腳、雪白晶瑩、體態飄逸。遠觀若一仙子翩然而至,近看嶙峋冰清、竅孔遍體、韻味十足,令人暗自驚嘆,大自然有著怎樣的神功才捧出這樣精美絕倫的作品?正如那首《天授風姿》描寫的那樣:

抱樸守真映大千,空靈剔透出天然。

千雕百塑嵯峨立,似玉似珠籠碧煙。

在石艦老師的介紹下,我了解到:昆山石又稱昆石,產于昆山市玉峰山,即馬鞍山中。因與眾不同,所以又稱為巧石、玲瓏石。經考證,昆山石石英原巖生成于距今5億年前的寒武紀海相環境中,經多次地質作用,含二氧化硅熱液侵入原巖裂隙、空洞充填結晶成昆石。

昆山石,是中國著名的觀賞奇石之一。它的采制大致要經過選坯、曝曬、沖洗、剔泥、雕琢、浸泡等復雜工藝,方能完成,又因數量一直很少,故頗為名貴,與靈璧石、太湖石、英石一起并稱“中國四大名石”。開采歷史已逾千年,賞石歷史亦久遠,自古以來被視為藝術欣賞品。

歷史上文人墨客多以石為至愛。中國古代四大名石都是符合“皺、瘦、漏、透”古典賞石標準,說明古人非常重視石形的欣賞,許多文人為此留有詩作。著名愛國詩人陸游一生為恢復國土而奮力疾呼,卻最終沒能看到“王師北定”。晚年時只能隱居鄉間一隅,過著幽寂落寞的日子。這時候,他的老朋友“陳叟”送來了一盆菖蒲,來安慰這位政治失意的老者。菖蒲用昆山石栽種,陸游見了竟然心情舒暢,詩性大發,創作了膾炙人口的《菖蒲詩》。文采跳躍之際,“一拳突兀千金值”的名句,使昆石有了名人的“嘉獎”而身價倍增。

文學大師曹雪芹對宣石也特別喜愛,他在《紅樓夢》第五十二回中就寫到:“看到暖閣之中有個玉石條盆,里面攢三聚五載著一盆單瓣水仙,點著宣石……”沈復名著《浮生六記》里也提到了當年的宣石代表——宣州白石。北宋著名文學家蘇東坡將仇池石視作"希代之寶"。

藏石要講石緣。石艦老師告訴我,他幾年前收藏那方《峰巒凝翠》時,網上一見傾心,因價格不菲,征詢姑父意見,姑父是藏石大家。姑父說石頭一般,不建議購買。他還是放不下,盯著電腦屏幕仔細品味了很久,越看越不舍。于是托當地一個戰友去賣石的石農實體店看,拍了多張真實的細節照,開始新一輪的品味。認定此石值得收藏,下定決心準備請回,和賣家談價格也是一波三折,最后賣家被他的真誠打動,說了句:此石與你有緣!現在他們私下成了很要好的朋友。

想那一方方石幾經地質運動,歷經世事的變遷,被掩埋被裹挾,被風蝕雨刷,它仍然堅定而沉穩,面對所發生的一切,不期許不逃避。經歷了歲月的打磨,如今,它們靜默地安坐在這里。在它的面前,我們的生命該是多么渺小而短暫,有什么資本狂妄自大,又有什么理由自怨自憐?唯有謙虛,唯有自持,唯有不畏風雨微笑前行!

石不能語自成詩。石如此,人亦如此。眼前這位90后小伙子石艦,大概是為石而生,不光姓石,父親給他取了乳名叫石頭。因姑父賞石藏石,從小耳濡目染,對石有著深厚的情感。15歲那年得到了自己的第一方英德石,并獨自起名為《鎖月》,得到認可后便一發不可收拾,對石也獨具慧眼。賞石藏石的同時也在不斷提升自己的涵養與素質,讓他更加沉穩,做事更加嚴謹。

這一愛好,也使他認識了很多藏石界的前輩,這更加開闊了自己的眼界,豐富自己的閱歷。在平時的生活中大大提高了文化素養和審美能力。從這些前輩身上,他學到了許多無形的東西,心中有了興趣目標,每天過得都很充實。

因對石的癡迷,覓石,藏石,賞石,論石,為之沉醉。在此過程中也逐漸喜歡上了古典文學,被吸納為紅學會的會員。古琴也日臻成熟,那首《良宵引》便是由他親自彈奏。對石的了解和欣賞中,他更形成了謙虛好學的品行。

人有人品,石有石德,人與石結緣必是有著某種契合。我想這位視石如知己的年輕人會如石一樣,在歲月的打磨中,更加謙遜、沉穩、儒雅、講究德行。通過不斷地學習與提升,必將雕琢出自己如詩的人生。

純貴坊酒業

純貴坊酒業