武強文亦強

作者:江童燕

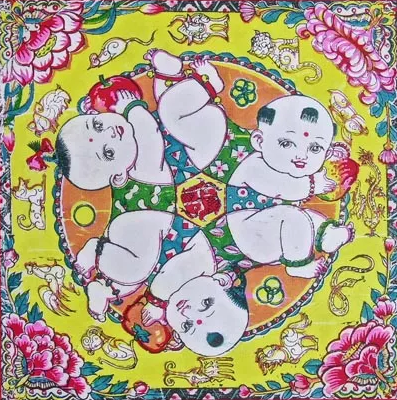

武強年畫

武強,作為冀中平原上的一個千年古縣,顧名思義應當是“武藝高強”之意。沒錯,武強確實“武強”,冀中地區的梅花拳,即發源于此。其實,與武藝高強相比,更讓武強人自豪的是它的“文強”。這個至今不過22萬人口的平原小縣,歷史上不僅出過許多文化圣賢,以書香文華之地而出名,而且武強年畫更以中國最具代表性的文化符號,而揚名海內外。這片土地上的人們歷代沿襲崇文重教的傳統,使武強文脈源遠流長,文武兼備。

武強年畫博物館

一

武強能夠哺育出燦爛的歷史文化,應該和當地人歷代重視教育、倡導讀書密切相關,這為它奠定了文武兼備的基礎。

隋朝有個被稱為“天下第一縣令”的人,姓劉名曠。開皇初年,他單騎赴任平鄉縣令,“在職七年,風教大洽”。獄中沒有囚犯,百姓不再訴訟,牢房里長了草,縣府大堂門可羅雀,后他改任臨穎縣令。

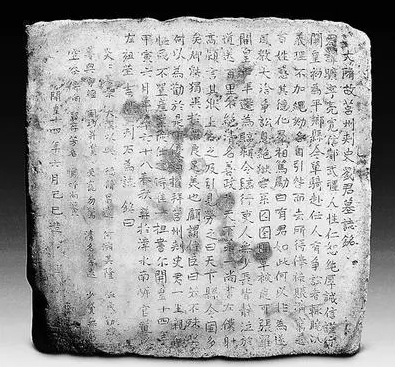

《隋書·循吏傳》說他“清名善政,為天下第一”。隋文帝得知他的事跡后,十分感慨:“若不殊獎,何以為勸。”不重用這樣的人,拿什么給天下的官員做榜樣。馬上破格提拔劉曠為莒州刺史。可惜,《隋書》說劉曠“不知何許人也”,一千多年來常常有人因為不知劉曠故里而遺憾。慶幸的是2014年武強縣出土了一方漢白玉的墓志,銘石上清晰地刻著:“大隋,故莒州刺史,劉君墓志銘:君,諱曠,字寬亮,信都武強人也。”人們終于知道了一代名吏鄉關何處。就是這個武強人劉曠一生為官,從不置業,全部家當只有一擔書。與侯方域、魏禧并稱明末清初散文三大家的汪琬贊嘆,劉曠“升堂視事,退堂觀書”,武強人讀書的風氣躍然紙上。

武強人不僅擅長讀書,而且愛藏書。《隋書·劉焯傳》記載:“武強交津橋劉智海家素多墳籍,焯與炫就之讀書,向經十載,雖衣食不繼,晏如也。遂以儒學知名,為州博士。”焯與炫,即是隋代并稱“二劉”的劉焯與劉炫。來武強劉智海家讀書之前,二劉已遍訪名師,算是見過世面的人,但他們還是為劉智海家所藏的典籍震撼并吸引,一口氣在此研讀十年,雙雙成為一代儒學大家。隋代即有這樣藏書豐富并向社會開放的藏書世家,武強的文化淵源可見一斑。

斗轉星移,1200多年之后,京南最著名的私人藏書樓依舊在武強,他的主人便是光緒十二年(1886年)進士賀濤。賀濤出生于武強北代村,僅清朝北代村賀家就出了5名進士、11名舉人。賀濤和弟弟賀沅更是同榜進士。賀家代代讀書,又代代藏書,到賀濤這一代,已藏書7萬余卷。光緒初年得到宋本《詩人玉屑》及一批明刻精槧,建起藏書樓“壽真堂”,賀濤“藏書之名甲于畿南”。他利用豐富的藏書檢校古籍,著書立說,講學授課,主講信都書院達八年之久。光緒三十年(1904年)保定蓮池書院改為文學館,受直隸總督袁世凱之聘,賀濤又擔任館長三年,后因眼疾辭職,一生教書育人,樂此不疲。賀濤藏書和劉智海藏書有沒有什么聯系,無從考證,但他們同在武強,其中似乎有一種精神在延續。

元朝歷史上總共只有16名漢族狀元,武強人牛繼志即是其中之一。牛繼志考中狀元之后,被封為翰林國史院編修。元朝滅亡,他回到家鄉潛心讀書,終老武強。元至正十五年(1355年)武強縣重修廟學時,牛繼志為之撰寫的《武強重修廟學記》保存了下來,使我們得以窺見這位狀元的思想和文采:“予以憂辭不得,以荒菲辭又不得,因有所感而為之。言曰:古之興教化而賓從者,學校是也。學校者,彝倫所賴以序,風俗所賴以美,人心所賴以正,邪說所賴以熄,……以興學立教為重,所謂彌患于無形,銷亂于未盟,化呻吟之苦而為繪誦之聲,較之摧強敵,破堅陣,執俘斬馘以自售于首功之賞者,其賢不肖何如也。”且不說文辭優美,對于教育的功能強調到如此程度,實不多見。武強能夠哺育出燦爛的歷史文化,應該和當地人歷代重視教育、倡導讀書密切相關,這為它奠定了文武兼備的基礎。

河北武強出土的劉曠墓志

二

武強年畫為何會受到如此喜愛?這得益于它鮮明的民族和民間特色。馮驥才先生為它題詞:“應說年畫百家好,自是武強天下雄。”

久負盛名的武強木版年畫,是武強地域文化中的一朵奇葩,它被確定為全國首批十個民族民間文化保護工程試點之一,被列入“國家非物質文化遺產保護名錄”。國家郵政局發行武強年畫特種郵票四枚,使武強年畫成為國家名片。

“門神門神扛大刀,大鬼小鬼進不來。”這種扛大刀的門神,就是武強年畫中的“戳刀門神”。過年是中國人最重要的傳統節日,隆重熱烈而又充滿期盼。誕生于農耕社會的武強木版年畫,就是過年時農民不可或缺的文化消費。據《深州風土記》記載:“武強地瘠人貧,物力稍絀,民往往畫古今人物,刻版集印五色紙,入市鬻售,悅婦孺。其事至鄙淺,然頗行遠……”印制木版年畫雖然是一件“鄙淺”的事,但受到男女老幼的歡迎,并遠銷他鄉。這是因為對于廣大農民來說,武強年畫不只是接地氣的問題,更是像谷子高粱一樣,本身就是從土地里長出來的,讓農民親近到沒有距離。進入臘月之后的集市上,一張張色彩絢麗的年畫,伴隨著賣畫小販的唱賣聲:“色又鮮,紙又白,年畫打從武強來。門神灶王樣樣有,屋里墻上搭戲臺。”寓意連年有余的《蓮花鯉魚》,寓意富貴平安的《牡丹花瓶》,護佑子孫康寧的《張仙射狗》,昭示家庭和睦的《和合二仙》……農民們在精心挑選之后,終于買上中意的年畫回家過年了。那些粉連紙上的武強年畫雖然價格低廉,卻給老百姓的節日增添了不可替代的喜慶和光彩。

武強年畫起源于何時?有兩種說法,一說起源于元代。武強年畫博物館收藏有一件《盤古至今歷代帝王圖》,圖中最后一位皇帝是元太祖鐵木真,由此推斷它的祖版應該繪制于元代初年。一說起源于明代,是明初山西移民來的年畫藝人和武強本地藝人相互交流,使武強年畫走向繁榮。不論武強年畫起源于何時,有兩點毋庸置疑:一是明朝武強木版年畫已成為當地一個興旺發達的文化產業;二是清朝武強木版年畫已進入鼎盛時期。到清末民初,全縣60多個村莊設有年畫作坊,縣城內有字號可查的畫店140多家。此外,在全國各地還有180多處印刷點和批發店鋪,武強年畫行銷大半個中國,每年印畫數量達到一億對開印張。

武強年畫為何會受到如此喜愛?這得益于它鮮明的民族和民間特色。馮驥才先生為它題詞:“應說年畫百家好,自是武強天下雄。”

武強年畫大紅大綠,色彩鮮艷,非常富有喜慶氣氛,符合農民的審美觀念和節日需求。因為是木版套色水印,一般有三到七種顏色。一代又一代的年畫藝人在制作年畫的實踐中反復摸索,總結出了“紅挨黃,必定陽”“紅挨綠,一臺戲”“紅挨紫,丑個死”“要鮮明,黃兼紅”等著色訣竅,使武強年畫色彩濃郁,給人強烈的視覺享受。

武強年畫題材廣泛,神碼、戲出、年俗、農事、人物、動物、山水、花卉、娛樂百戲、歷史典故,覆蓋了生產生活的每一個角落,而且多數具有故事內容。民間流傳的《牛郎織女》《寶蓮燈》,舞臺上演出的《白蛇傳》《回荊州》,評書藝人講述的《楊家將》《岳飛傳》,甚至《老鼠娶親》《蛤蟆嫁女》等,都被刻成一幅幅充滿濃厚生活情趣的年畫。圖書中有連環畫,武強年畫也有連續式的畫片。比如從《桃園結義》到《華容道》八幅畫組成的《三國演義》,從《草橋結拜》到《化蝶》六幅畫組成的《梁山伯與祝英臺》。甚至把長達100回的《西游記》故事,在一張大紙上分為若干幅連續的畫面表現出來,看了一幅畫猶如看了連臺本戲,趣味盎然。農閑時節,一家老小坐在炕頭上,年畫中的故事便成了永遠話題。漫畫家方成在參觀武強年畫博物館之后為它題詞“民間美術敦煌”。

抗日戰爭時期武強年畫的教化和宣傳功能被發揮到極致。延安魯迅藝術學院和華北聯合大學美術系以及北京天津的進步畫家江豐、古元、彥涵、王朝聞、羅工柳、閻素、吳勞等奔赴革命老區武強,與當地的年畫藝人一起,形成了新木刻與民間傳統藝術相結合,在文化戰線作戰的一支勁旅。抗戰勝利后,這一活動更加活躍,其中郝云甫的《逼上梁山》、古元的《夫妻識字》等新年畫,群眾反響熱烈。1947年在晉察冀邊區文藝座談會上,周揚說:“去冬美術工作者與武強民間畫業合作,創作了11種年畫,銷售近40萬份,這可以說是美術運動史上的創舉。”

三

可以和木版年畫相媲美的是武強的石刻藝術。石刻本來只是一種手藝,可是,當精益求精的工匠精神和藝術結合起來,就成為一種文化。武強石刻就是武強傳統文化中的又一道彩虹。

年畫和石刻的制作是兩種完全不同的工藝,在武強卻同出一源,木版年畫起源于石刻。美術史論家薄松年先生把東漢時期的畫像石《虎》和清代武強年畫《神虎鎮宅》,北魏寧懋石室的石刻武士和清代武強年畫《鐘馗》放在一起進行比較研究,可以清晰地看出其中的傳承脈絡。而石刻在武強也確實比年畫要早得多,地方史志記載北魏時期武強就有了石刻藝人。武強石刻藝術和木版年畫另一個相同之處,是它們的興盛都得益于山西移民的到來,這種文化上的交匯和融合,使武強石刻藝術在明朝進入一個新的境界,并在清中期進入鼎盛。那時幾乎村村有石刻藝人,還有一批石刻專業村。到上世紀50年代前后北京的“石頭鋪”有100多家,大多為武強人所開。

武強石刻藝術在其發展的過程中造就了許多優秀的石刻藝人,他們中的許多人身懷絕技。五里屯村一位李姓藝人,專門雕刻石獅,他雕的獅子既雄偉又俊美,特別是獅子的兩只眼睛能夠傳神。每天都有石刻藝人前來觀摩,對著李師傅雕的獅子一瞅就是半天,細品其中的功力。只可惜歷史上的工匠藝人大多數沒有留下名字。但是,他們創造的石刻精品,遍布武強全縣,跨越多個朝代。諸如林東村的北魏石佛像、街關關帝廟的石牌坊、北代村的明朝石塔等。其中北辛莊村彌陀院的釋迦牟尼佛坐像高兩米,重三噸多,為罕見的墨玉材質,造型精美,工藝精湛。據廟碑記載佛像造于唐貞觀十一年(637年)春,歷經1300多個春秋,依舊栩栩如生。

武強石刻藝人的足跡遍布全國,北京城的許多名勝古跡更是留存了他們的佳作。頤和園、天壇、北海,一些王公大臣、達官顯貴的住宅、園林,都有他們付出的智慧和手藝。當然,他們最引以為豪的還是中華人民共和國成立之初參與修建天安門廣場的人民英雄紀念碑,武強有80多位石刻藝人參加了這項具有歷史意義的工程建設。當時擔任施工組長的武強人辛慶甫始終記得:“人民英雄永垂不朽”這幾個大字是他和馬玉考放的線,由他和趙風州、劉振來雕刻出來的。武強石刻藝人把紀念碑豎立在天安門廣場上,也把武強石刻文化的精神銘刻進歷史。

四

這種傳統文化和西洋音樂的交流融合,奏出了武強今天的交響樂章,描繪出武強文化的絢麗多姿。

如果文脈是一條根,只要有肥沃的土壤并及時澆灌,就會不斷開出新的花朵。第一次聽說武強生產西洋樂器的人們,往往半信半疑。其實,武強不僅能夠生產西洋樂器,而且能夠生產從小號到鋼琴等幾乎所有高質量的西洋樂器。

上世紀80年代,兩個武強人走到一起,一個叫周國芳,一個叫陳學孔。周國芳會管理鄉鎮企業,陳學孔會制造樂器配件,他們要生產西洋樂器。想法是美好的,可是單憑管理鄉鎮企業的經驗和加工幾個樂器配件的技能,把幾十個乃至上百個配件組裝成薩克斯、單簧管等精美而且符合國際標準的西洋樂器談何容易。于是他們高薪聘請人才,帶頭鉆研技術,潛心研究市場。功夫不負有心人,他們不僅造出了西洋樂器,而且越做越好。1994年,美國經銷樂器的錦泰國際股份有限公司慕名而來,要求他們按照公司提出的嚴格標準做出樣品,如果合格馬上訂貨。結果產品的質量和報價都讓美國公司喜出望外,當場簽訂了購買400支單簧管的合同,武強西洋樂器開始走向世界。這家美國公司在經銷武強樂器過程中,發現這些樂器格外受歡迎,主動提出不再單純做銷售,愿意注資樂器廠,合資生產。武強最早生產西洋樂器的廠家,后來正式起名叫河北金音樂器集團有限公司。

武強人追隨著金音樂器的腳步不斷邁進,到今天全縣西洋樂器生產企業已超過50個,產品行銷世界80多個國家。由于武強樂器在世界樂器行業越來越舉足輕重,世界最大的樂器經銷企業之一德國蓋瓦、世界頂級鋼琴生產企業德國隆尼施等紛紛落戶武強。在武強樂器走向世界的同時,世界樂器制造廠商也在走進武強。

樂器是演奏音樂的工具。如果只是造出了樂器,還不能算是完整意義上的文化產業,武強人當然不會就此止步。他們與中國音協管樂學會、中央音樂學院等合作,建設了全國第一家音樂教育服務聯盟示范基地,重點建設了樂器展示中心、音樂培訓中心等功能展廳。建成運營后,每年吸引幾十萬游客到武強體驗和接受音樂培訓和熏陶。他們以樂器產業為依托,創辦了璐德國際藝術學校,開展了樂器進校園、進社區、進鄉村活動。他們建起了軍歌博物館,館內有頂級的演播廳、音樂廳,有高標準的錄音棚,有中小學生高科技樂器體驗館等設施,填補了我國沒有體驗式音樂博物館的空白。他們已連續舉辦了四屆中國吉他文化節,并與北大青鳥音樂集團合作,成功引進肖邦鋼琴大賽系列活動和全國大學生鄉村音樂節。他們采取“政府+企業”的模式,成功建起了周窩音樂小鎮,名列國家公布的第一批特色小鎮。今年暑假期間,很多北京市的中小學生紛紛來武強體驗、學習器樂演奏,周窩音樂小鎮“一床難求”。漫步在音樂小鎮的街道上,綠蔭掩映,一派生機。街道兩側家家鑼鼓、戶戶弦歌,就連大爺大媽們也捧著錚亮的薩克斯在吹奏動聽的樂曲,一時間仿佛置身國外。但那古老的民居,特別是那一扇扇大門上古樸的武強木版年畫提醒人們:這里是中國,是千年古縣武強的神奇土地。

這種時空穿越的感覺,在武強時時會激蕩沖撞著你。恰恰就是這種古老和現代的相互輝映,這種傳統文化和西洋音樂的交流融合,奏出了武強今天的交響樂章,描繪出武強文化的絢麗多姿。

本刊“眉凌文化”歡迎投稿:

[email protected]

眉凌文化是一個由多名常在全國獲獎的作家、詩人、畫家、攝影家以及歌唱家組成的專業創作團隊,山一程,水一程,詩一程,是他們的人生,也是他們的作品。江山不語,他們用藝術代言。

作者:江童燕

來源:眉凌文化

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIyODA0NjI1Nw==&mid=2655821701&idx=1&sn=7e28c4815cf126ac9521f081921d95eb&chksm=f3efdb5bc498524d8ee41817781109206251a4d5b6bb24fc53ee81f8574ec8b00a12818f1498&mpshare=1&scene=1&srcid=0915AhdbURaj4VIJ2yw36VPR&pass_ticket=z5vG7pZrkUlBn2M1y1p4S3xazB4XX5Wc5kSIE292sH2xIsysDBqNft5lhxp%2BeZXV#rd

純貴坊酒業

純貴坊酒業