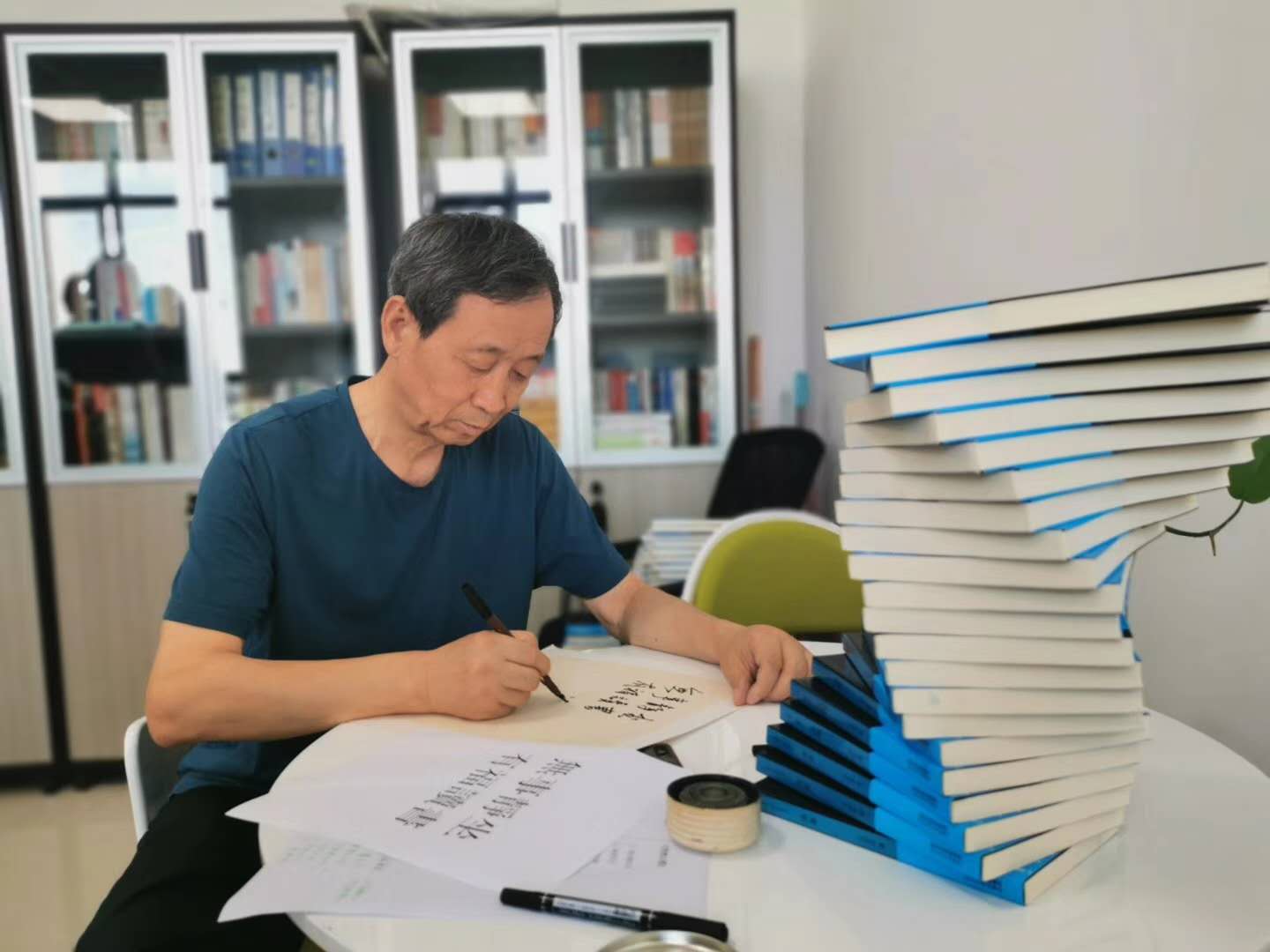

【歐亞絲綢之路網】名家走筆:馮積岐 《沒有留住的》外兩篇

作者:馮積岐

作者:馮積岐

大概是風把瞎子吹醒了。瞎子走在街道上,風從屁股后面吹來,把清晨的亮光卷起來給他貼在了背身。瞎子的身后是堆積如山的光明,光明就是長五條腿也跑不到瞎子前頭來。瞎子的前面是塞得嚴嚴實實的黑暗,黑暗像豐收了小麥一樣多,瞎子八輩子也吃不完,把瞎子塞死也吃不完。

瞎子手里的竹竿是瞎子眼前頭的亮點。瞎子手里的竹竿在街道上一點動,那光亮就像麥苗兒一樣旺在了街道上,旺在了瞎子的所過之處。瞎子身后的亮光是瞎子自己播種的。

瞎子手里的竹竿響動著,雞啄食一樣的聲音順著竹竿爬上去,爬上了瞎子的身體,瞎子的身體上長滿了聲音。瞎子的嘴里念叨著:一、五、一十、二十......瞎子不是數他把多少光明丟在了身后,瞎子在數他留下的腳印有多少。

街道上最多的是腳印。大人的、小孩的、男人的、女人的,腳印像大雪一樣堆了一層又一層。腳印能留住的話,腳印就把街道憋破了,就把街道堵嚴了,人也休想走過去。可是,腳印太輕飄,太脆弱,腳印生不出根,長不出芽,風一吹,就沒有了,就無影無蹤了。人沒有留住的是腳印,人卻以為腳印會留住的。腳印留不住。即使不刮風不下雨不曬太陽,人把自己的腳印也留不住。人剛一走過去,又有人的腳印牛的腳印豬的腳印雞的腳印上來了,人的腳印被踩亂了,踩塌了,踩死了,沒了。人和人的腳印爭斗,人和動物的腳印爭斗,人還要和風呀雨呀的腳印爭斗。人斗不過它們。

瞎子卻數得津津有味,他的興趣很大。他大概知道自己的腳印也是留不住的,他才聚精會神地去數。人活在世上,不知道自已的腳印有多少,人就太糊涂了,而人能把自己的腳印弄清楚,人就太聰明了。瞎子不是為了把自己的腳印弄清楚才去數的,數得再清也沒有意義。瞎子只是為了數一數,數,不停地數。瞎子的腳印是瞎子存在的對應物,面對著自己的對應物瞎子就明白了自己的“在”。既然自己在,自己就要活!他要做自己的主人,要戰勝命運。眼前一片光明的人未必明白這個簡單的道理。瞎子每天都要數,他起碼知道,自己的腳印哪些是歪歪扭扭的,哪些像禾苗一樣嫩,哪些像镢頭樣,哪些是凹凸不平的,哪些像狗活頭一樣光滑,他起碼知道,他在哪一天是踩著蟲子、螞蟻而過的?他在哪一天是繞著豬和狗而過的?或者說,他把哪些禽獸揮走之后,照樣行走在道上,行走在人世間。

街道上先是有了瞎子竹竿的響動聲,爾后才有了亮光。街道上的亮光是瞎子的竹竿帶來的。瞎子無視在他身后輕俏的風,騷動的風,肆虐的風。你吹吧,你刮吧,反正人的腳印是留不的,那怕你把腳印刮到爪哇國去也罷。瞎子知道,他的腳印被風刮在了頭頂,像樹葉一料綠,像星星一樣亮。瞎子知道,他的腳印在人世間。所以,他每天還是要數。數一數。只不過是數一數罷了。

牛在澇池里喝水

牛剛從犁上卸下來。牛仿佛收割后殘留在地里的大豆葉子被西北風追逐著,撂開蹄子向澇池里跑。牛跑動的時候尾巴旗桿一般豎起來。牛渴了,牛要去澇池里喝水。

澇池在城堡外面的一面坡底下,坡像“人”字右邊的那一捺,緩慢、扎實地出了鋒。牛蹄子把那半個“人”字給攪亂了,揚起來的細土給牛毛上新添了一層毛。牛在這一面坡上爭奪著,看誰搶先把渴伸進澇池里。

第一個到達澇池畔的牛還保持著紳士風度,它彬彬有禮地把前蹄子踏進淺水中,后蹄子自覺地留在了岸邊。牛用嘴把澇池里的水撥開,把浮在水面上的那些暗綠色和灰褐色的臟東西拔到兩邊去,然后,將嘴伸到水中去咂;牛咂得很長很長,至少有三尺長。牛咕兒咕兒的咽水聲比雞蛋還大。牛這么長長地咂了會兒,提起水淋淋的嘴,換一口氣,再砸。后面涌來的牛就不顧及秩序了,它們憑力氣憑膽量朝澇池里面走。牛用自己的蹄子自己的身體把臟水弄得更臟了。牛到澇池里面去是為了撿清水喝,牛自己沒有喝上清水,自己給自己的胃里又增添了臟的分量。

第一頭牛的文質彬彬被幾頭兇蠻的牛兇蠻地趕走了。第一頭牛收拾了多余的禮儀,它不顧一切地涉到前面去,以至水淹在了它的肚皮以上。它回頭ー看,它依然站在最前邊,又開始心安理得地喝水了。

既然水弄臟了,大家就一起臟吧。于是,牛在水中喝,牛在水中尿尿,牛在水中拉屎,牛喝下去了自己的尿和屎,牛也喝下去了同類的尿和屎。牛都這樣,大家就扯平了。牛顯得很平靜,很寬容,很大度。

在牛那里也有比喝水更追切更難耐的事情。一旦有一頭母牛發了情,牛開了韁,就追著那頭母牛一路狂奔,從飼養室門前,從澇池里的土坡上追下去,追進了澇池里的水中。牛在水中不喝水,盡管牛很渴。牛在水中爭先恐后地將前蹄子向母牛的身上搭,這一頭還沒趴穩當,那一頭用犄角把這一頭打下來了,每一頭公牛都想爬上母牛的脊背去試一試。每逢這時候,飼養員便扯開嗓子罵,用最不要臉、最粗俗、最解饞的話罵牛,盡管罵了牛的八輩子先人,牛還是厚著臉按照自己的意愿去千。牛渴了,牛在澇池里不喝水,牛想干比ロ渴更難耐的事。牛經過努力之后大概以為是妄然的,牛大概在水中看見了自己的影子很悲哀(公牛都是閹割了的),牛大概覺得自己的舉動很可笑,也未免有些傷感,牛就放棄了那種吃力不討好的努力。牛開始喝水了。喝水對牛來說才是實實在在的事。牛喝飽了水便不再鬧了。

牛裝著滿滿一肚子水向回走。牛上坡時搖搖擺擺的,步子很穩當,悠悠閑閑的樣子,斯文文的樣子,像個秀才。母牛走在前邊,公牛用嘴巴在母牛的水門上一走一拱,拱得極有路數,極騷情,個個都是情場老手的模樣。而母牛的步子邁得不緊不慢,溫情地接受公牛的挑逗和愛意。澇池里的那面坡上撒滿了牛的情意,雄壯的公牛一旦感情了,是極細膩極豐富的。

牛大搖大擺地向飼養室門前走,十分滿足的樣子使飼養員老漢也企羨不及,他瞇著眼,將鞭子拿在手里,一下也不揮動,只是看著牛。人如果像牛這樣能滿足,也就很幸福了。人的一生還希圖什么呢?

日復一日,年復一年,牛喝著澇池里的臟水過日子。一旦下雪天,澇池里的坡滑得下不去,飼養員老漢只好從井里打清水叫牛喝,牛喝清水時就皺起了眉頭,喝得極細極短。牛喝慣了澇池里的臟水,牛的腸胃適應了臟水的顏色,味道和氣息。澇池里的水長血肉長筋骨,長得牛一身膘一身勁。牛從盛清水的石槽里取出來嘴一聲長叫:我們是喝臟水長大的,我們很難習慣清清的、干凈的水。

皮匠、皮繩和牛

皮匠是春天里到村子里來的。那時候的桃花剛飛落,枯枝剛浸出了新芽,蒼蠅還不張狂,春天的溫暖在鄉村里的角角落落里跳躍。穿一身粗布衣裳的皮匠從村街上一走過去,那一縷牛皮味兒就如小麥、柴禾、塵埃、瓦礫、陽光、色澤和諸多的名詞,在我們的土地上四處可見了。皮匠的工具極其簡單:一把刮刀,一個鐵鉤子。牛皮是事先在澇池里浸泡了數日的。被幾個年輕人拽到飼養室門前土場里的牛皮缺少款式,你可以說它是乞丐、戰敗者、癌癥、廢料和缺少骨氣的文章;你也可以說它是血肉、力量、本質、殘酷和犧牲品的復合體。而在皮匠的眼里,它簡直是鴉片是海洛因,因為它使皮匠興奮不已。皮匠將牛皮拎上七寸寬七尺長的柴木凳子,雙腿一蹺,坐上了牛皮,揮動起制刀,開始在牛皮上刮動;粘連在牛皮上的血肉、細胞、神經、蟲蛆、哀叫、憤怒、眼淚統統在刮刀上卷起來了,卷成了一條又一條,掉在了土場上,掉在了鄉村里不太潔凈的地面上。刮刀在牛皮上拉動時發出的聲音尖刻、粗糙、夸張、冷漠;它一旦融入鄉村里的寧靜之中,片刻,便和諧了。彈奏鄉村的樂器中仿佛有了一根生硬的不可缺少的弦,假如不彈撥這根弦,也許,鄉村的氣氛里便少了一種味道似的。我曾注意觀察過,當幾頭牛從皮匠跟前經過時,便大睜了雙眼,它們的目光中只有一瞬間的恐懼、驚愕,接著就平靜了,表現出了從容不迫、承受忍耐和與牛本身的存在不相稱的雍容大度。它們走過時的腳步是平穩的,仿佛在歷經生命的全過程。皮匠用刮刀清理牛皮時張揚了牛皮的臭味兒,使他也身陷在臟物之中,而皮匠卻全然不覺,樂此不疲。

接下來,便有了一張里子雪白的牛皮了,它千巴,缺少生機;冷漠,如絕望者的眼神。皮匠略帶笑意,揮舞著刀子,很愜意地將牛皮割成一條一條,然后,把割好的牛皮繃扯在一個木架子上,用子勾住,隨著手臂唱歌般的搖動,牛皮向一塊兒擰合。這樣的勞動未免會使人想起刀耕種,原始公社,奴隸以及些西周青銅器上的圖案和文字。皮匠將合好的牛皮繃在兩棵樹上,樹和樹之間便如同結了網。那些等著晾干的皮繩耀眼而新鮮,它仿佛是宣言,戒律,是現代人已不使用的文言文,或者只是皮匠胡謅的贊歌吧。我曾經看見,幾頭牛犢伸長脖子朝它叫幾聲,而幾只狗只是亂咬。

我無法考證這樣炮制牛皮的辦法和合繩起始于那個朝代。我想,它大概和我們的民族是一起誕生的。最起碼,也和耕牛的使用相同步。可見,皮匠的職業已很古老了。經常來我們村里的皮匠就說過,他們的家族里至少有五代人干過皮匠。

皮繩合好了,生產隊長將皮繩發給了每個男勞力,我們就將使成了麻花狀的舊皮繩丟棄了。第二天,犁地時,我們使用了新的皮繩,我們將新皮繩拴在了牛的鼻梁上,牛稍微一反抗,或者不聽使喚,我們就將皮繩狠勁一抖,牛的鼻梁經不住新皮繩的磨礪,即使不使用鞭子,也乖覺了許多。牛對于皮繩來說是被馴服者,是囚犯,是任人糟蹋的糧食,也可以說是自己那張皮的俘虜或エ具。這是一個程序的完成:皮匠制作皮繩,我們用皮繩馴服牛,牛死于被馴服。然后,我們又用牛皮制作皮繩。一頭又一頭的耕牛變成了皮繩。一代又一代扶犁的人死在了我們的土地上,圓圈就這樣形成了。人和牛都不可能逃脫這條定律。

被毀壞的土橋

土橋連接著我們的城堡。

土橋是城堡的眼睛,它整日整夜地注視著在這個城堡里生活的男女老幼,用它的目光撫摸著城堡里的角角落落。

每天清晨,城堡里的莊稼人托著犁把吆著牲口或者荷鋤扛锨,走出了城堡,走過了土橋。傍晚,又拖著一身疲倦,走過土橋,回到城堡里來了。我從來沒有聽見過土橋呻吟、呼喊或訴說;我從來沒有看見過土橋流淚、憂傷或痛苦。土橋極其安祥極其真誠地把自己安頓在讓城堡里的人和城堡以外的人一踩而過的位置,它沒有什么苛求。

在一個秋雨過后的大藍大藍的晴天里,我站在土橋上,凝視著土橋上的車撤。我似乎第一次發覺了土橋上那兩道車撤的深刻和尖銳。土橋似乎被誰砍了兩刀,留下了兩道平行的、血淋淋的傷痕,這傷痕一直開進了城堡當中。這車撤,是經過了車輪的無數次碾壓才明朗了的,也就是說,土橋是被軟刀子ー刀ー刀地割過之后オ有了傷痕的。那是多受苦的事情啊!可是,土橋承受了,它連眉頭也沒皺。幸虧,它的筋骨是不可松動的,它似乎只被傷了一點皮內,一副不以為然的樣子。

在城堡里生活的老一輩人無從記起,土橋是哪年誕生的。說它有一百年,不冤枉它;說它有ー千年,不夸張。它的年輕和古老都沒有在外表,而是在內心。它把城堡里的歷史全部吸納了,緊緊地凝在了一起。城堡里的老人只有一個說法,那就是,鑲在土橋上流水的青石之所以變成了暗紅色,是由人血染成的。城堡多少次被攻破,城堡流出了多少血,城堡更換過多少次主人,只有土橋知道。

有一年冬天,我們村里的人舉起镢頭把土橋給毀了。土橋上慘白慘白的電燈光像營養不良的臉,把土橋上空流動的空氣也照射得衰弱不堪。全村人涌上了土橋,蟲子似的吊在橋的四周,揮動镢頭,氣喘呼呼。一個晚上,我挖壞了兩只镢頭,手虎口上震得鮮血直淌,傷及的只是土橋的皮毛。土橋是很難啃得動的硬骨頭。我們的祖先究竟把多少勞動、汗水、信念、毅カ、耐力、勇氣、膽識夯進了土橋,被土橋咬壞了的一只又ー只䦆頭就是見證。村里人摧毀土橋的時候,沒有人嘆息、難過、惋惜、留戀。用镢頭開挖祖先是當時的社會生活的內容,這不錯。而我們的認同、平靜、麻木乃至幸災樂禍,不能不使土橋懷疑我們的良知和道德,人格和品性。我們把祖先留下來的所有的遺產都當作肥料去使用的時候,連眼睛也不眨一下。我們在毀壞了別人的生活的同時,連自己的生活也一同毀壞了。

事過多年,每當我回到故鄉,站在當年被毀壞的土橋上,我首先看見的是自己掄起老镢頭向土橋開戰的情景,我對后代人直言不諱:我曾經參與了土橋的毀壞。時至今日,我們應該有勇氣擔待歷史的,不論我們當時的心態如何,我們是歷史的一個部分,那怕是歷史這個龐然大物上的一顆鉚釘也罷。我們曾經用愚味、粗暴的舉動書寫過歷史的黃頁。

馮積岐,1953年生于陜西省岐山縣。畢業于西北大學中文系。曾任陜西省作家協會副主席,中國作家協會會員。1983年開始發表小說,在《人民文學》、《當代》、《上海文學》、《北京文學》等數十種報刊發表中短篇小說250多篇(部)。小說多次被《小說月報》、《小說選刊》等雜志選載。多次入選各種優秀作品年選并多次獲獎。出版長篇小說《沉默的季節》、《逃離》、《兩個冬天,兩個女人》等8部。長篇小說《村子》獲陜西省“五個一”工程獎、柳青文學獎。

來源:歐亞絲綢之路網

作者:馮積岐

http://www.oysczl.com/2020/08/03/5069.html

純貴坊酒業

純貴坊酒業