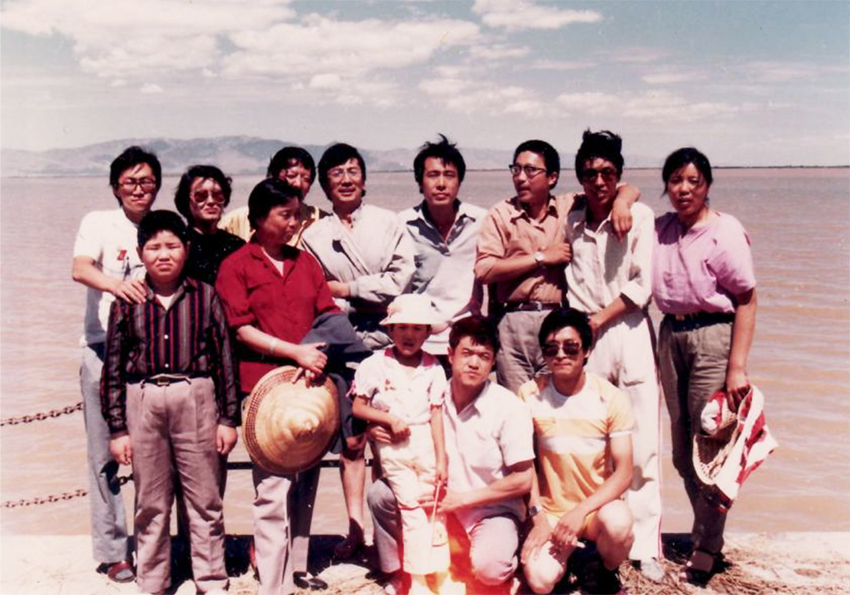

1989年7月,尚貴榮、雁北(薛景澤)等與“呦呦詩社”部分成員在黃河邊

70年-我和《草原》

70年-我和《草原》

血脈中流淌的風景

冰 峰

冰 峰

歲月無痕,往事如煙,一些曾經刻骨銘心的回憶已經淡出情感的空間。故鄉的老房子坍塌了,高聳入云的樓房占據了腦海中的大片土地。當遠離家鄉的游子歸來,一座城市已經失去了記憶中的繁華,我走在陌生的街道上,眼前再也看不到記憶中珍藏的景致了。

是的,可能年齡大了,很多事情已經想不起來了。一直在口中念叨的人和事,好像已經失去了落腳的地方,他們流浪在情感的街頭,無家可歸。城市已被徹底改造,童年和少年時代的回憶已經被歲月撕成碎片。能夠清晰浮現在眼前的,也只有一個人安靜時才能看到的血脈中流淌的風景了。

記得,1987年,我第一次見到《草原》編輯部的尚貴榮時,他年輕、帥氣的樣子一下子侵占了我對《草原》的最初印象。《草原》是年輕的,也是充滿活力的。之后,我又陸續見到了丁茂主編以及趙建雄、路遠、白雪林、任健等《草原》團隊的朋友。我與他們雖然只有若即若離的來往,但“同志”般的感情一直保持著溫度。因為我們都喜歡文學,又是編輯圈子里的同行。唯有尚貴榮,除了“同行”之外,還有著更多的牽扯,因為他是“呦呦詩社”的“鐵桿哥們兒”。那時候包頭的“呦呦詩社”正是繁盛時期,尚貴榮是往來最為密切的“知音”和老師。凡有活動,貴榮毫不推遲,總會如期參與。來往多了,貴榮變成了“呦呦詩社”在《草原》的“臥底”,1989年“白云筆會”歸來,貴榮還在《草原》編發了“白云詩會專輯”,讓“呦呦詩社”成員的作品,登上了省級刊物的殿堂。那時候我和“呦呦詩社”社長白濤的工作單位都在包頭市東河區,貴榮一進入包頭境內,第一站就會在我和白濤的“領地”落腳,一聲唿哨,不是小酌,就是豪飲。喝酒帶來的文學友情,用文字恐怕是難以詳盡的。

“呦呦詩社”現在雖然失去了往日的“繁榮”,但在上個世紀八九十年代,“呦呦詩社”卻是內蒙古詩歌界叱咤風云的天之驕子。2015年,為了紀念“呦呦詩社”成立30周年,我還主編了《呦呦往事》一書,把“呦呦詩社”與《草原》來往的歷史記錄其中。可以說,沒有尚貴榮、趙健雄等《草原》編輯的參與,“呦呦詩社”不可能有如此繁盛的景象。現在想來,那段歷史是一段有血有肉、有情有義的歷史,雖然時光已逝,但留給內蒙古詩壇的輝煌卻是永遠無法擦去的。

2001年,我離開包頭來北京工作,距離并沒有讓我和《草原》的關系疏遠,反而顯得更為親近了。我在《人民文學》雜志社工作的時候,貴榮已經榮登《草原》主編的位置。幾次路經呼和浩特,貴榮便找來天男等好友一起小聚。一晃二十年,貴榮已退休離開工作崗位,阿霞成了《草原》的主編,我也離開《人民文學》,成了作家網的總編輯和北京微電影產業協會的會長。現在想來,一切都恍如隔日。

認識阿霞是在她剛進入《草原》編輯部不久的時候,阿霞給人的感覺是美麗、聰慧、踏實、可靠。回溯起來,我好像和阿霞的來往并不多,聊過幾次天,喝過幾次“小酒”。不過,雖與阿霞來往不夠勤快,但心中的惦念卻是永恒的。因為《草原》是我們情感的橋梁,有了遼闊的草原,我們的友誼就不會荒蕪。《草原》選擇阿霞做主編,算是找對了“莊主”,文學圈子里的人都喜歡她,認可她的工作。阿霞雖然年輕,但她很會來事,在不景氣的文學大氣候中開辟出了一塊兒繁花似錦的小天地。她把敕勒川、楊瑛等有名的詩人“囊括”為部下,讓《草原》有了更為廣闊的天地和更加持久的發展潛力。有了這些優秀編輯的支撐,《草原》的視野變得更為廣闊了。《草原》選發的作品,前衛、先鋒,但又保持了傳統的本色。既有老作家的經典之作,也有年輕新秀的開山力作,可謂兼容并蓄。作家網主辦的全國高校征文活動中的獲獎作品,也受到了《草原》的力推,在全國高校的文學愛好者心中,產生了良好的反響。這些舉措,無疑是聰明之舉。

當然,在我記憶的碎片中,有一些“丟臉”的畫面偶爾也會不情愿地進入我的視野。記得,大概是上世紀九十年代末,貴榮要“競選”《草原》主編,幾位熱心的“哥們兒”來呼和浩特幫助貴榮出謀劃策、擂鼓助威,結果,一場大酒下來,我居然開著車在呼和浩特的馬路上睡著了。幾個小時之后,醒來的我發現自己一個人開車在馬路邊停著,街上的路燈滅了,空曠的馬路上看不到一個人影。好在那時不查醉駕,也未發生什么“脫軌”的事情。現在回想起當時的情景,依然是一身冷汗。

記憶中的點點滴滴,總會喚醒一些沉睡的細節,在我翻閱微微泛黃的《草原》時,有一件讓我遺憾的事情偶爾也會出現在我的腦海。2000年,《草原》舉辦的“綽爾杯”征文大賽,我的《靈魂的合唱》獲得了詩歌一等獎,作品也在《草原》獲獎欄目隆重刊發。但不知何故,《草原》居然沒有舉辦之前承諾的頒獎大會,獲獎作者的期待最后變成了一段沒有尾聲的故事。后來才知道,沒有頒獎的原因是贊助單位出了問題。現在翻看2001年第7期《草原》刊登的“綽爾杯”征文獲獎作品名單,內心依然有一種酸酸的遺憾。

但不論如何,文壇有了《草原》,內蒙古這片廣袤的土地就不會貧瘠。草原是廣闊的,也是博大的。《草原》的情懷擁抱著、牽扯著我漂泊的內心,在遼闊的草原之上,不經意的時候,我會看到一些根脈延伸的情感和往事。這些往事中,與《草原》有關的人和事,常常會讓我陷入無盡的遐想。

家鄉,有時候是一片土地,有時候是一條河流,有時候是一群不懂事的小伙伴,有時候是一幢搖搖晃晃的老房子……有時候,則是腦子里不斷浮現的幾個漢字,幾個句子。《草原》和《草原》的編輯們組成的詞匯和句子,一直深藏在我的腦海里,總也拂拭不去。我希望我的內心,也會像草原一樣壯美和遼闊……不會有灰塵,不會有霧霾,不會有勾心斗角,更不會有爾虞我詐!

1989年春天,在石拐采風。左起:賈志義、楊曉旭、蒙原、白濤、楊挺、孟河、尚貴榮、萬方、張天男、張俊剛、趙建華、冰峰、誓戎

純貴坊酒業

純貴坊酒業