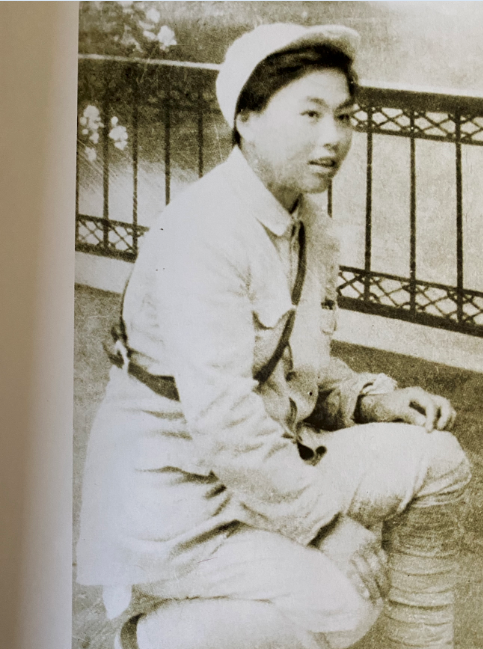

1947年,蘇茹在華東野戰軍十三縱隊文工團的留影

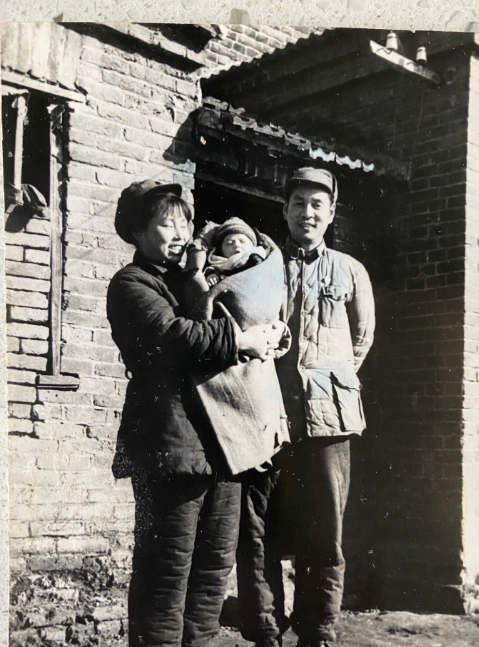

1950年3月,新中國已經建立,南下途中,母親蘇茹懷抱中的曉林

母親的戰地日記

我再次整理母親的遺物,意外發現一本保存75年的“戰地日記”。所記時間自1946年2月至1949年5月。雖然紙頁已經發黃、酥脆,字跡也已暗淡,但是整本日記依然閃爍著在戰火中淬煉信仰,在奮斗中奉獻青春的思想光芒。

1946年,母親正是23歲的芳華青春,也正是中國兩種前途和命運大決戰,同仇敵愾、炮火紛飛的全國解放戰爭階段。母親的一篇篇日記,記述了風云變幻的大時代,一位普通女兵、共產黨員,為了人民的解放、新中國的建立,在革命戰爭中的所見所感和成長經歷。

1946年4月20日,母親在日記里寫到中共領導人葉挺、王若飛、鄧發黑茶山遇難公祭大會的現場氣氛。“全場風塵飛揚,人聲夾雜著哭哀聲音,會場布置得莊嚴悲哀,使人一看就覺得淚流心膛,又覺得烈士們的鮮血已經流入我們的身上,告訴我們努力吧!”

1948年5月23日,寫淮海戰役前夕,英勇無畏的人民軍隊一路向南挺進的場景:“寬路上四路行軍,隊伍,機關車,馬,塵土飛揚,像潮水似的向前直涌——這是我生來第一次南行的經遇。為了解放人民,誰還知道疲倦呢?”母親當時擔任華東野戰軍第四縱隊文工團的團長,看著這段文字,我想象母親在槍林彈雨的烽火歲月中,昂首挺胸揮舞雙臂指揮文工團員高唱《中國人民解放軍進行曲》的情景。

不少文字寫到母親經歷寧陽、濰縣、兗州、徐州、濟南戰役:“敵機掃射、轟炸,時刻盤旋上空。必須克服困難,完成挖檢傷壕的任務。汗像河水一樣的流,已有四尺深了,我拿锨的力量已經減少,泥也送不上去。支部活躍起來,指導員拉胡琴,大家隨聲而唱,澤東室及時提出口號,‘有我們的堅決勇敢,沒有戰不勝的困難’,特別顯得疲勞后的偉大愉快!”

母親也記下了看著先烈犧牲時的悲憤心情。那是1948年7月13日,母親下筆沉重而悲傷:“休克室熱得像火爐子,幾個傷員同志,腹部受傷過重,正在治療中就犧牲了,他硬的拳頭,死也握著——使人永遠忘不了的英勇戰士。展莊的村西頭,躺著幾個殉國的先烈戰士。血,流盡了!黃得厲害的面孔,眼睛還睜著,他!牙齒都露在外面,像要咬碎了敵人的骨髓。我!永遠繼承他的靈魂,為黨為人民與敵人斗爭到底!”

1948年12月20日,母親遇見了革命前輩蔡暢大姐,她懷著崇敬的心情,記錄了這一難忘的時刻:“今天看報時,遇見蔡暢同志,參加過二萬五千里長征,她20多年的斗爭歷史,鼓舞了我的上進心。她的母親50歲才上小學讀書,父親是敗家子,這也鼓舞了她求學的熱心。她1928年就參加了共產黨,是中央委員李富春的夫人,他倆的感情是建立在共同的事業上,二十多年都是相敬如賓,他們的婚姻也是最幸福的。”

1949年元旦,母親寫自己如何重視學習、自身改造和提高工作能力:“學習是人的生命。隨軍圖書館自然變成了精神依托,《新華文摘》也成了我最喜歡的刊物。看到照片,戰士們喝齊心酒,‘堅決為人民報仇!’黨,這是紅太陽在前面引導我,我不能向任何一個個人問題低頭。我們要將革命進行到底,不要被富麗堂皇的生活所感染,要以簡單樸素為光榮。不做工作的人,是不會得到鍛煉的。每天要抽出時間想工作,計劃工作,總結工作。”

為了讓80后兒子也能具體、詳細了解他祖母堅定信仰、歷練身心的成長經歷,我心生一計,采取“父子接續、入腦入心”的方式,我讀一句,兒子聽后對著手機復述,將這本9萬余字的“戰地日記”轉化為電子文本。這是家庭故事的心靈熏陶,更是寶貴精神血脈傳承的殷切期待。

作者:修曉林

來源:新民晚報

https://wap.xinmin.cn/newspaper/xmwb/109566.html

純貴坊酒業

純貴坊酒業