老驥伏櫪 不求眼順

作者:郭偉

孔子尚有:“所信者目也,而目猶不可信;所恃者心也,而心猶不足恃。弟子記之,知人固不易矣。”之嘆,親眼所見,也未必可靠。但比起耳聞來,畢竟常常要真實得多。

每個初生嬰兒,包括各種有眼動物,剛生下來時,按照鏡相的科學原理,看到的圖像一定是倒置的。由于后天慢慢適應,視覺中樞功能適應,才感覺到圖像是直立的。

倒置只是方向相反而已,還不致于失真。人生之初,適應了圖像倒置之后,看什么都是新鮮的,也是吸引人的。隨著年齡增長,人生成熟,生活充滿鮮花和樂趣,心態(tài)積極向上,精神面貌朝氣篷勃,尤其是看到異性時,目光專注,眼睛發(fā)光。

人生如織錦,只可見華彩似錦的過去,不可知虛無縹緲的未來——手上只有一色的經(jīng)線,而五彩繽紛的緯線,全靠我們努力去尋找或制造,并靠我們的想像、技巧、毅力,完成編織,才能予以歷史展示。

然而到了一定年齡,飯中石子蟲子,見慣不驚;螞蟻踩死蟲子,見死不救;燕子低飛要下雨,見微知著;蘿卜白菜,見仁見智;見怪不怪,見怪不驚,熟視無睹。這是一種視覺老化現(xiàn)象、視覺疲勞、感覺遲鈍現(xiàn)象和精神麻痹現(xiàn)象。

耳順的原因是對什么事都沒有起碼的興趣,不再主動接受外界的變化和剌激。從心態(tài)上講,有主動關閉外界進入感官通道的主觀意愿;有疲于接受外界變化的生理現(xiàn)狀。心老化就是對一些新現(xiàn)象,不肯作深入思考,而只在大腦皮層中檢索經(jīng)驗,以應付現(xiàn)實。

現(xiàn)在還說:“六十而耳順”,可以說很夸張。因為,隨著科學發(fā)展,人類平均壽命越來越長,我國人均壽命從七十四點八歲增長到七十八點二歲,而人的欲望與興趣,也會隨之延伸。

眼順更是如此,視而不見。大概一是身體老化,眼球老化,視覺系統(tǒng)老化,疲勞倦怠,目不肯睹,或看不真切,看不明白,或不想多用眼細細觀看。二是心理老化,不思進取,不圖發(fā)展,疲于應付,對一般的瑣事,不感興趣的問題,甚至相關現(xiàn)象的潛在問題、細節(jié)具象,不敏感,不愿再作適度專注和深入思考。三是無用論,有些事明白很了,反而是自討麻煩,自尋煩惱,自找沒趣,內(nèi)傷身體心理,中傷原則規(guī)矩,外傷人緣感情。只能目不忍睹,不肯較真,把明白裝成得糊涂,一團和氣。四是無可奈何,別人不再重視于你,說話沒有份量,甚至沒有號召力和影響力,很多事想干預而沒有好辦法,或手長衣袖短,或力不能及。

其實,大家工作在一起,每個人都有個性,都想按自己的興趣和想法前行,但在一般生活問題上、非原則問題上,總是敷衍了事,不愿意得罪于人。

個人不隨著社會巨輪旋轉不行,個人要改造現(xiàn)實,這個想法只有青年少年才多有和常有,能維持到中年者已很鮮見。不論是站在工作的哪個點和哪個面上,能站在全國角度或行業(yè)高度看待問題,思考問題的人十分稀少,這既是眼界問題,又是一個責任心的問題。

好在“六十而眼順”的人們,生活不再斤斤計較,性情豁達,拿得起,放得下,沒多少顧慮和牽掛;工作上雖沒有較大的敬業(yè)精神,進取精神,創(chuàng)新精神,但做事有豐富的經(jīng)驗,處事十分穩(wěn)妥,絕不會犯原則性的錯誤。生于一九三0年九月七日的袁隆平而今還在奔波在科研道路上,奮力攀登。今年八十四歲高齡的鐘南山還在指導一場世界性的、曠日持久的新冠疫情抗擊斗爭,堪為楷模。

(2020-6-21)

郭偉,四川省作協(xié)會員,中國散文學會會員。

注:本文已獲作者授權發(fā)布

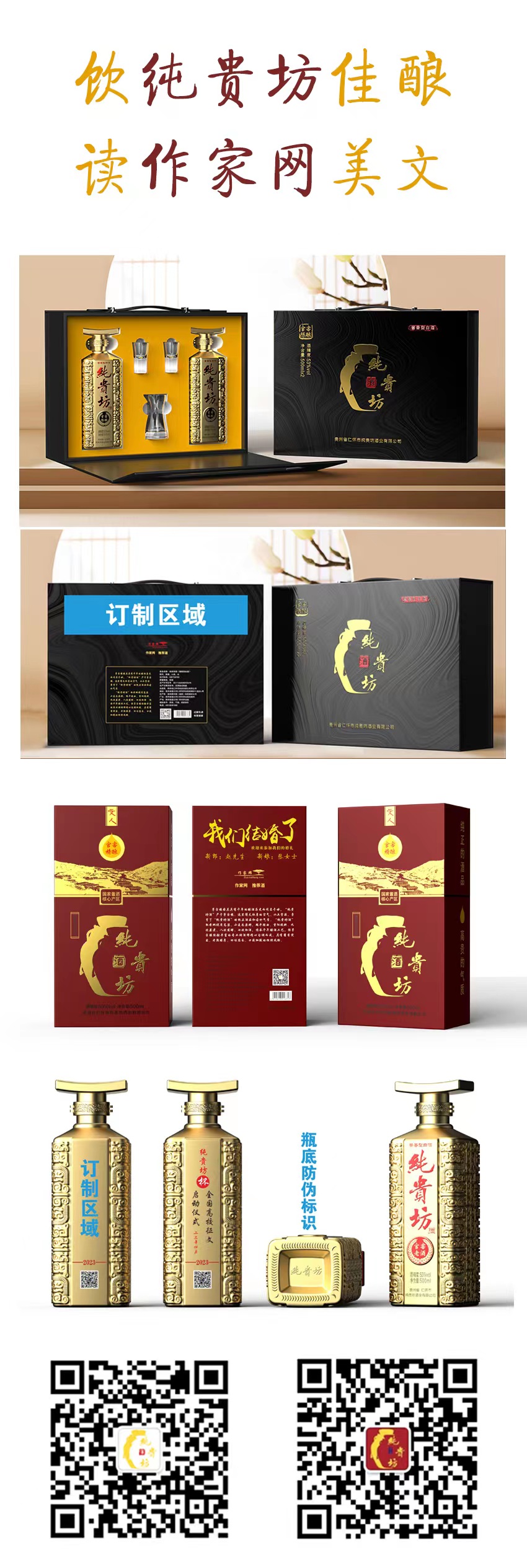

純貴坊酒業(yè)

純貴坊酒業(yè)