一把米有多少粒

作者:梁耀鮮

大作家劉心武的《一把米有多少粒》我讀了好幾遍,每一次都讀出新的感受和收獲。

書中的內容大概是,新來的小阿姨端著鍋問妻子:“我抓的這三把米是不是太多了?要不要數數一共多少粒?”妻子莫名其妙,一旁的我也驚詫不已。原來,她在前一家幫廚,那家的女主人就曾讓她數過米粒。吃過晚飯收拾完一切,小阿姨主動跟我們細說端詳。那家女主人年事已高,她管她叫姥姥,她一去,姥姥就跟她交代,要用玻璃量杯量米做飯。姥姥說,每次量出的米粒,上下誤差不會超出八粒。可是那天玻璃量杯落地碎掉了,是姥姥自己失手砸碎的,小阿姨就只好用手抓米,衡量著兩把米差不多,但姥姥非要她把那米一粒粒數過…… 我和妻子聽著都笑了。小阿姨不笑,她認真地告訴我們,其實姥姥是個很好的人,她并不是吝嗇刻薄,就那么個脾氣,不論事情大小,一概要精細計算,這樣做好處也真不少。比如姥姥陽臺上養的花,因為換土施肥澆水什么的全都根據書上的規定按量執行,所以總是葉肥花艷;又比如好些人家因為總不能嚴格按規定配兌消毒液弄得氣味熏人,殺菌效果又不好,姥姥卻總是量杯量筒來回按說明書細細配兌,結果消毒作用非常充分。

可是,文中作者并沒有褒揚這位姥姥,他認為這位姥姥這樣的脾性壞處挺多,因為姥姥一天到晚總在那里“合理精確計算”,讓再好脾氣的人也難以長期忍受。姥姥前些時候去世了,大家都說是累心累死的。

作者進而總結說,這位姥姥可能是具有這類心理疾患的人士中的一個比較極端的例子,其實就是我們自己,在某些事情上、在某些場合面對某些問題時,心理上也會出現算計過細,導致別人心煩自己心累的毛病。

當然,作者的推論和結論都是合乎邏輯、合乎情理的,生活中因“算計過細”而導致“自己心累”的事例很多,壞處挺多,確實不宜提倡。但我覺得,從當下的教育工作來說,這位姥姥的精細勁兒,“一把米有多少粒”的較真態度,倒是值得我們每一位教育工作者學習和借鑒。所謂的“辨忽微于毫芒,察跡象于疑似”,成功的教學在于細微處見精神顯功力,切不可用“大概、差不多”來應付教學,模糊崗位,甚至于馬虎混日子。

前段時間,我們舉辦了一個師德師風演講比賽,主題是:做“四有”老師,辦品質教育。對我們這個地方來說,這是一個很有時代氣息、針對性很強的主題。做“四有”老師,才能辦品質教育;辦品質教育,需要“四有”新老師,兩者的關系是辯證的、相互的。客觀地說,經過幾年來的上下努力,我們的教育工作發生了很大的變化,進步有目共睹。但仍然存在不少問題,在一些學校,應付的思想,混日子的思想,多有表現;沒有目標,不講標準,不講究精細化管理的現象還是很有市場,沒有深究“一把米有多少粒”的風氣很盛,不少人早已丟掉了那個“玻璃量杯”,教學隨意性很大。毫無疑問,這是阻礙我們邁上新臺階、實現新突破的關鍵因素。那一天,在參賽的50位老師當中,講如何當“四有”好老師的多,講怎么辦品質教育的很少,沒有從本質上弄清兩者的關系。我作為評委,內心是很焦慮的。在點評的時候,我不得不調整常規套路,演講技巧點評得少,如何把握和理解演講內容點評得多,特別就如何打造品質學校、品質班級、品質老師、品質學生,重點談了自己的一些看法。因為,這關系到人民群眾對教育工作的強烈期待,是我們今后的工作重心和努力方向。

最近,我參加一個學區的教研活動,感觸很深。一位來自深圳的支教老師作了一個數學復習的講座。她十分注重數學知識的系統化,通過總結筆記、列表、畫知識結構圖等來理清所學的知識。她要求不要機械地重復和死記硬背,而是深化知識、擴展知識、掌握知識之間的本質聯系,認識和遵循數學學習規律,真正形成條理化、網絡化的知識體系。那天,這位年輕的老師用她廣博的數學知識和嚴謹的理論素養,行云流水,天馬行空,全程脫稿,既揮灑自如,又滴水不漏,給大家上了一節似曾相識、又高不可攀的復習指導課。我覺得,她是在數學里講數學,在數學外講數學,在數學高處講數學,整個講座充滿了系統論和方法論,對我們的數學復習有著很強的指導意義。她的講座,在老師當中產生了很大的震撼,大家都對這位老師的優異表現十分的景仰和推崇。

聽完這一節課,我一直在思考。作為老師,需要怎樣的學風、怎樣的作風、怎樣的教育環境,才能修煉成如此爐火純青、扎實精湛的教學功力?對照我們自己,實事求是地說,我們現在的整個教育生態還需要下大力氣去改變,一些學校忽視教學,忽視教研,老師種別人的田,荒自己的地,做非教學工作太多,沒能專心、安靜地履行主責主業,不愿意也沒有時間去研究“一把米有多少粒”,缺乏精益求精,輕視打磨功夫,不愿錘煉本領。這樣,要達到一個優秀老師的標準和高度就很難了。

現在,我經常有機會參加一些復習備考會議,每次我都會重復一個老掉牙的觀點,就是要高度重視學生記憶知識的準確性,不要模棱兩可,不要似是而非,沒有“玻璃量杯”,想要高分是不可能的。去年,我因公事到鄰省出差,接觸一些當地的高中老師,他們對高考的話題談得自然、深入,也很理性。特別是學校的精細化管理,基于解決問題的教研活動,老師嚴謹專注的教風,是我們交流的重點。他們拿出手機的截圖,里面顯示,當地一個考生高考成績740多分,比滿分只少幾分。我覺得,其中的奧妙很多,但老師教得準確,學生也記得準確,才是最關鍵的。

由此,“一把米有多少粒”這樣的問題,對我們教育人來說,還是較真為好。

2023年3月13日

作者簡介:梁耀鮮,壯族,廣西田東人,中國散文學會會員,語文教師出身,供職多個行業。愛工作愛生活愛文學,詩情約畫意,我手寫我心,喜歡在散文詩歌創作中尋找快樂。心香一瓣常分享,網絡報刊有稚文。

注:本文已獲作者授權發布

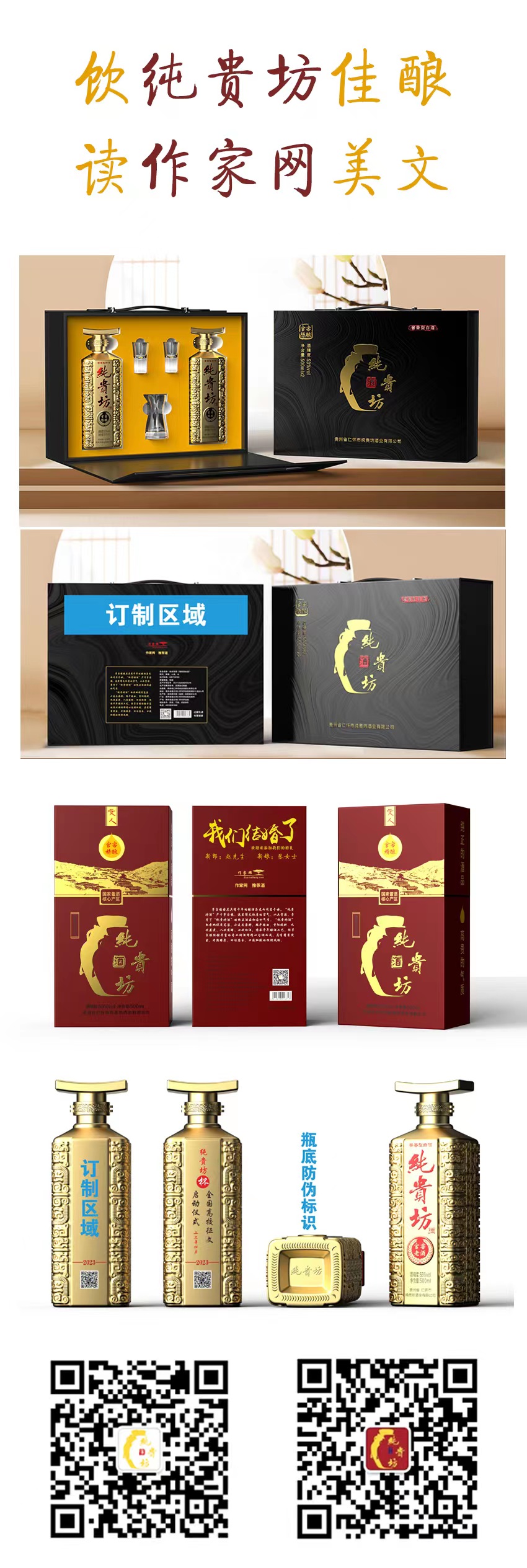

純貴坊酒業

純貴坊酒業