別樣閱讀《最高的雪》

作者:趙海忠

一

一次與詩人喬輝見面,知道他是烏蘭察布市察哈爾右翼后旗人。其他朋友介紹:喬輝有詩集一部行世。我當即表示愿意得到一本,并許諾說給這位老鄉弟弟的詩集,寫個評論。

不久,喬輝應索把《最高的雪》寄予我,而且加送福利,將自己書寫的“以詩為旗”墨寶,粘貼書中,一并“快”了過來。

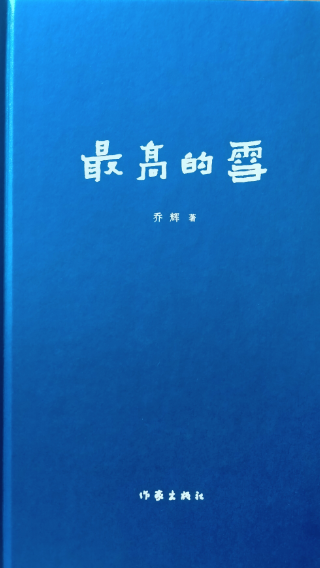

我非常中意這本詩集的形制,封面、封底和書脊連貫一碼色,純藍。書名,瓷白。硬硬的超豪華裝幀,130×230的開本。毫無設計性,充滿設計感。

二

等到打開詩集,先是一個《自序:以詩為證》,看得我“如鯁在喉”。

為什么呢?

一是詩人的坦誠,二是詩人的追悔。

與母爭吵。決絕西去。租住一廳。賒買樓房。結婚成家。賣酒(不是出售酒)為生。呼漂生活。拉攬廣告。母親去世。出版詩集。

真實的經歷,詩性的觀照,世俗事務轉換為詩元素,個人體驗烙上了時代印記。

紀年值得注意:1989年,1997年,1999年,2000年,138億年前。

錢數觸動人心:700塊,6000元,1500元。

天文地理通貫洪荒與小鎮:奇點,宇宙,銀河系,太陽系,地球,北京,呼和浩特,白音查干。

所有的陳述是內斂的,白描是冷靜的,情感是自省的,思想是隱蔽的。

三

后是濃度極高的詩句使我一次“難以卒讀”。一本詩集,我讀一讀,想一想,品一品,斷斷續續用了一個多月的時間。

逐漸進入《最高的雪》,我想找一個角度,梳攏提煉,完成寫篇評論的承諾。

思想?哲學?社會?

生命?心理?情感?

風光?草原?大漠?

家族?異性?酒肉?

宿命?生老?病死?

流派?意象?技巧?

我嘗試使用這些詩評慣用的渠道和切點,覺得都不能豐富深入地展開,怕把喬輝這么別致的詩,僵化為一般性的歸納與闡釋。

又和喬輝要了《最高的雪》電子版,我憑直覺查了下列字詞的頻次:“我”,361次(包括固定小群體“我們”)。“雪”,42次。“雨”,72次。“風”,56次。“秋”,48次。“夜”,37次。“思”,21次。“想”,61次。

詩集大約2000行,這些字700多個。

有了這些,似乎可以從另一個角度靠近喬輝的詩了:個性的,清冷的,思索的。

四

“詩無達詁”。《百度百科》對“詩無達詁”作了很好的解釋,這里不再啰嗦,推薦大家上網看看。喬輝的詩,特別是其中的具體意象,難以作出唯一或者唯二的、準確的或者基本準確的闡釋。有一些意味,不明說。有一些心緒,不確指。有一些思想,不定論。

多年斷續讀詩,經驗加教訓,我謹記:詩人要是挖一個坑,不知道會害多少詩評家義無反顧地跳進去,小則鬧出笑話,大則丟人現眼。有的詩或詩人似乎具有反閱讀性。

再者說,如果詩能確解,還要詩干什么?

通讀《最高的雪》幾遍之后,不得要領,無從下筆。我緩緩翻書頁。隨便挑一小節,品讀之后換一頁,再隨便瞄準一小節。

你猜怎么著?喬輝詩的任何一個小節,幾乎全部可以單獨閱讀,都有其可琢磨之處。

我推測,喬輝寫詩,大概率是塊狀壘砌。現在很多高科技機械和物品,由一個個總成組搭。各部分不是不聯系,而是部分之間有分野,有界隔,各自具有相對獨立性。當然,1+1

2。

發現了這一訣竅,喬輝的詩就變得精致而有味,散點多發,節節珠璣。這些詩節,講究而自足,通向詩人的心,其中飽含感受與體驗、哲理與灼見,而又以略顯陌生的詞語將其呈現出來。

以下兩節詩,絕對是我隨意挑選:

終于 人們明白了

為什么礁石千瘡百孔卻屹立不動

——他們是生長在海洋中的根呀

他們絢爛的花朵正在空中

向彼岸飛揚

礁石與海洋,瘡孔與絢爛,堅持與向往,生根與飛揚,花朵與天空,追問與頓悟,場景與哲理,人們與他們,都值得我們去領略品鑒。

當無數支香煙

延續著這個冗長的夜

我的睫毛便織成網

捕撈著所有我心動的情景

而只有這一幕

香煙,冗長,夜,睫毛,網,捕撈,情景,這一節詩,靈動中有惆悵,清醒中有迷茫,靜謐中有躁動,經得起反復閱讀、多次把玩。

原本一節一節的詩句,提取出來單獨讀,形制是嚴整的,詩意是充盈的,詩味是別致的。

這就是我對《最高的雪》的別樣閱讀。至于如何在此基礎上,將詩作還原為整體,本文暫不說明了。

五

361個“我”(包括固定小群體“我們”)的存在,賦予《最高的雪》強烈濃郁的主觀性和個別性,這體現著詩人(們)的自信和孤傲。

“我更我”,“我最我”,這是最具代表性的表達。

再回到《自序》。兩次考研失敗,圈內人謂之“二戰”。“二戰”之后不戰,大有“我戰過”的決然。與母親爭吵出走,明顯含著一股傲然。父親母親來呼探望,未能面別。采訪路過白音查干,“我”給予母親的,只是“竟成永別”的“短短一眼”。臘月二十七,“一口白花花的棺材立在院中”……1997年,“我”自覺自愿地拋棄了詩和遠方,義無反顧地去追逐俗和小康。

這些回顧式的個人經歷“我(們)”的描述,無疑與詩作形成表里和互證。正因為如此,我以為這篇《自序》具有獨立的價值。

六

喬輝的詩集以“最高的雪”為名。我查到了這個略顯拗口的詩句,共有兩處,鑲嵌在兩首詩中。姑且以這包含“最高的雪”的兩節詩,結束我《別樣閱讀<最高的雪>》這篇不倫不類的短文。

哦!蘇木山

寂寞的王住在秋天

所有的蔚藍色住在秋天

烏蘭察布最高的雪住在秋天

這么多年了 我總算沒有丟失自己

終于在遠天的盡頭 找到了自己

心帆的歸宿

找到了詞 找到了最高的雪

和家

讀者欲知這兩節詩出于何處,請看作家出版社出版的《最高的雪》,責任編輯翟婧婧,特邀編輯劉不偉,封面設計薛萍,封面題字孫卓章。詩集2021年9月第一版,2022年第二次印刷啦。

七

但愿詩人喬輝不要怪怨我偷懶。也不要怪怨我引導讀者把他的詩拆分,猶如打開煙盒,將煙卷拔了零根兒賣。實際上,香煙,就得一支一支地抽。

終究,評論的作用和意義,在于促使讀者閱讀原詩。這時,讀者必然獲得接受者的主體性,完全可以帶著自己的經歷素養,以自己的方式理解《最高的雪》。

讀讀《最高的雪》吧。

原載于正北方網

附:購書鏈接

注:本文已獲作者授權發布

純貴坊酒業

純貴坊酒業