《來日可追》:一本宣稱為“軟弱人而著”的小說

作者:桂杰 小魯

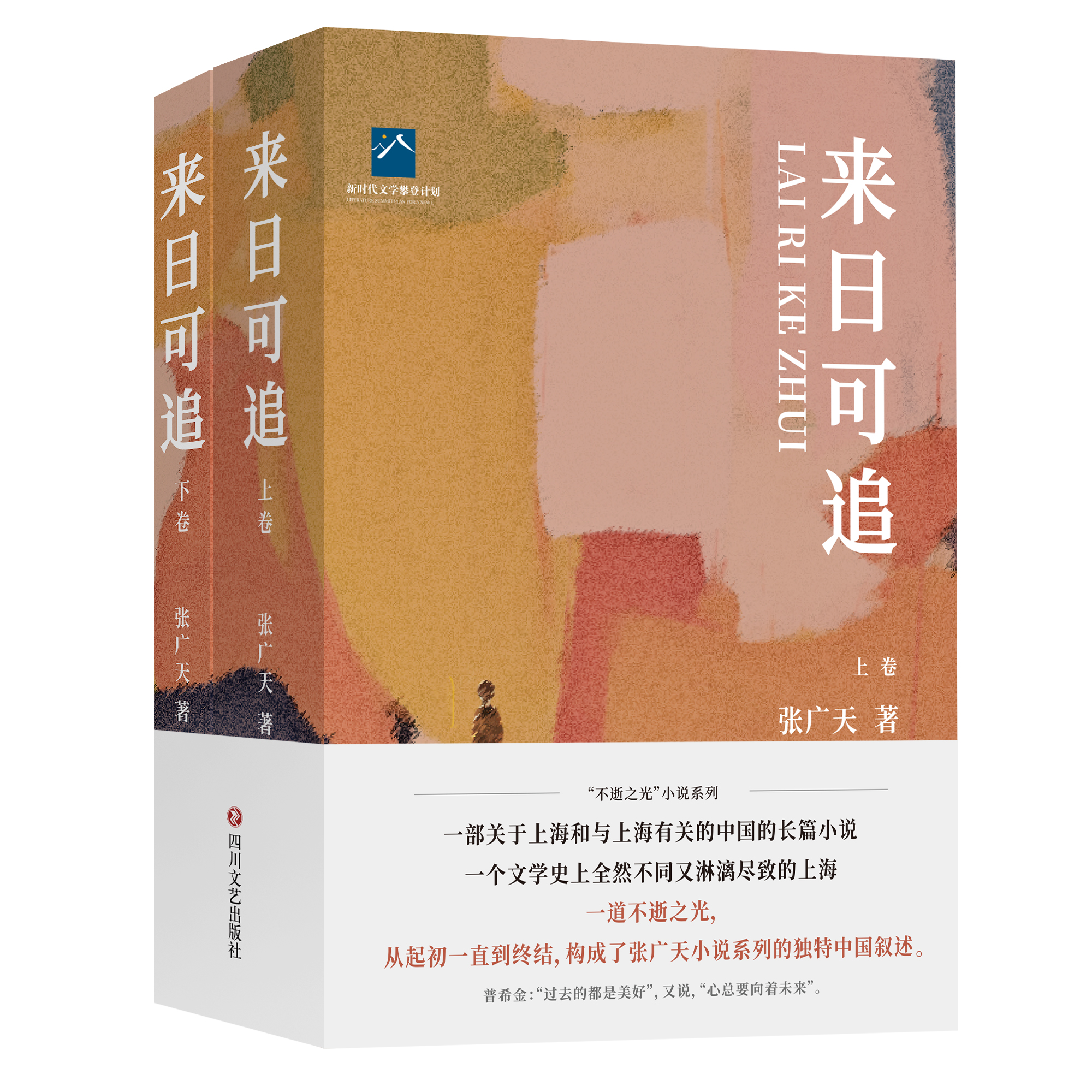

長篇小說《來日可追》上下兩卷于本月由四川文藝出版社出版,這是作家張廣天的最新作品,是中國作家協會“新時代文學攀登計劃”的支持項目。

這是一部關于上海和與上海有關的中國的長篇小說,一共分為四輯。有舊上海和新上海的場景、人物,有這個城市的骨血、脈絡和靈魂的秘徑。那些令人魂牽夢縈的情人,公園長椅上日復一日等待盼望的白俄鋼琴師,天才的少年,美麗而奇幻的玫瑰園以及惆悵中執守不棄的老克勒。不同的街區,不同的樓層,不同的時代,外國人和本地人,古人、今人和少年,卻都由著舊日時光而指向未來之日。

一個文學史上全然不同又淋漓盡致的上海。

一道不逝之光,從起初一直到終結,構成了張廣天小說系列的獨特中國敘述,正如普希金所言:“過去的都是美好”,又說,“心總要向著未來”。

多重方法論的敘述,小說和非小說融為一體,一個大舞臺的不同場景在轉換,一些強烈的人物性格在交織,終于呈現出大事的場面。這本書有濃烈的人物色彩,卻歸根結底是以人寫事的。所謂事,正如作者在序言中寫的,“那些來日,因向著未來的心,總是美好的。我這書里記敘的人事,都是我所向往的,于我而言,或者來而即逝,或者久違而不曾來到。他的,她的,你的,還有我的,既不在當下,也就無所謂是誰的,都是眼下不在的,總盼望將來實現。”

在《來日可追》中,我們邂逅了一個不同尋常的小說家張廣天。張廣天,1966年生于上海。他的身份很多重,詩人、音樂家、戲劇家,還有小說家。他曾出版長篇小說《妹方》《既生魄》《南榮家的越》《甘伯記》,出版敘事長詩《玉孤志》和學術著作《手珠記》。

在《來日可追》下卷《第三輯》當中,對于自己的創作動機,張廣天如是說:

我,在這書里,不是所有的我。我有時老年,有時少年,有時不同年紀于同一個時間一起出現。這話并不是虛構的意思。我還是我,一直是我。

我之所以這樣,是為了出離時間。現實中的我為時間束縛,其實并不是真實中的我。我以這樣的方式還原敘事,令敘事走向敘述。

我是研究敘述學的。這門學問在之前被敘事者玩壞了。他們分不清敘事與敘述,在拼寫的語言中兩者并沒有分別的語詞。他們錯把敘述當敘事,是為了獲得敘述的權力,為了強調不同階層的人以不同立場來看待人事。所以,敘事是主觀的,片面的,帶著情緒和怨忿的。結果,眾說紛紜后,一切人事都裂為碎片,難以重圓。

他在書中還寫到:

“我寫這樣一本書,將近尾聲時,難不成忽然興起,要教人怎樣讀這本書么?富足人看書是為了趣味,做工人看書是為了得知識、求方便,而不上不下的人看書乃是為了追求此間意義。”

“所以,我的書為軟弱人而著,做心軟的人的期盼。”

很多人還記得,張廣天導演的話劇《切?格瓦拉》《圣人孔子》曾成為知識界的思想風標。他的戲劇《克爾凱廓爾藥丸》與《野草尖叫藍靛廠》在歐洲和東亞多國上演,影響了中國以外地區的戲劇觀念。

張廣天的文學作品和多門類藝術創作獨樹一幟,以多學科方法論敘述和抒情,成為他最重要的藝術實踐。他主張中文寫作以文統語的語文運動,對五四以來白話寫作進行深刻的反思和批判,強調文學家的任務首要應該注重語文建設。張廣天的文字優美、流暢、雋永,視其字而生義,誦其句章而聞樂,最大程度做到了漢字寫作的音形義三位一體。

注:本文已獲作者授權發布

純貴坊酒業

純貴坊酒業