《星火》、《星火》,曾經的誘惑

——一個資深文藝青年的感慨

作者:劉桂忠(江西 蓮花)

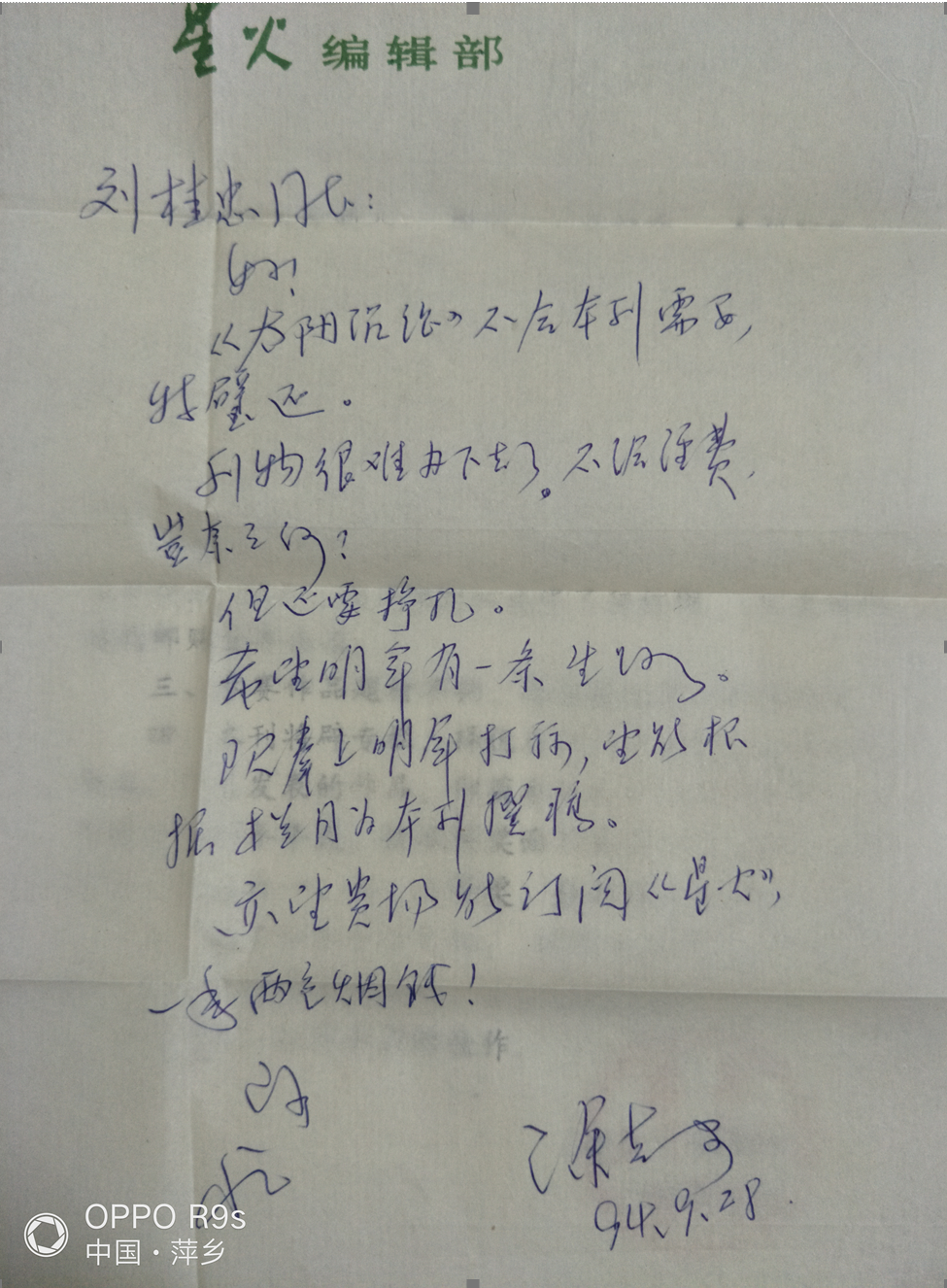

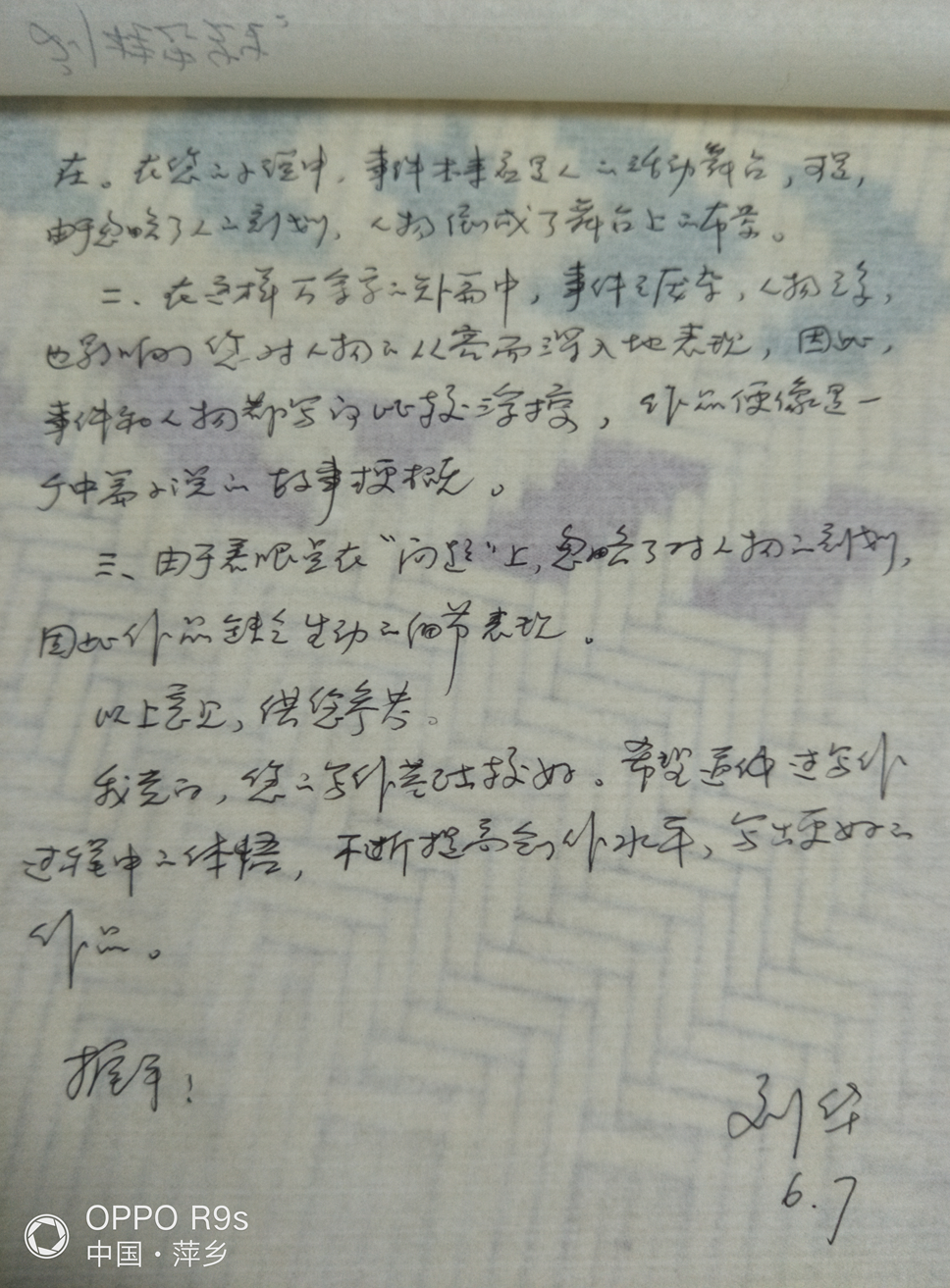

所謂的業余文學愛好者,能被期刊編輯以“先生”相稱,體現的不僅是文化人的素養,更是一個時代的文明。如今應該不會再有如下這樣的退稿信了,逝去的是一個文明的時代、還是當今更發展的物質條件哺育了新的文明?

無事在書房亂翻,翻出幾十張“退稿條(信)”,陡然覺得世上最無情的莫過于歲月——那時的激情,不要說我的孩子輩不會理解,連我都不敢相信我的青春就是在所謂的文學愛好或執著中無語地消失殆盡。這退稿條(信)里,手寫的就有20多張,那些鋼筆字非常俊秀,似乎來自美女的巧手。尤其《星火》的,居然都有署名。最涓涓教誨的莫過于劉華老師的。按時下的體制規則,以其身份的親筆信堪稱“墨寶”吧!最令我感動或感慨的,應該還是涂吉安老師的親筆信。有圖有真相:

因為向往,或者一個文藝青年的體現,那時我甚至去過幾次《星火》編輯部。印象深刻是空闊的大樓,顯得異常古舊。鼻息咻咻的盡是缺少陽光的味道,仿佛是氤氳的書卷氣。老師是禮賢下士的,令我生出幾分不知所措,感覺這殿堂很高很大很深!后來看了葛優們的《編輯部的故事》,覺得恍若隔世。再后來,因為一位優秀的老鄉優秀得在那棟大樓里有了一張穩定的書桌,我還忙里偷閑去過幾次,只是由于自卑而不敢與大編們“敘舊”,說我曾經也是一枚“文藝青年”。

今天,我以一枚“資深文藝青年”的心態,重讀20多年前劉華老師的親不信,除了感動之外就是“絕望”。也許再努一把力,我可能就成了地地道道的“文學工作者”了,其實我多年的努力,僅僅在《星火》上發過一篇小文《心有千千結》。我應該是辜負了《星火》的編輯老師的期望。我固執地堅持,如果劉華們對我不報希望就不會有那些署名的親筆信!以致1998年2月,劉華老師蒞臨蓮花主導李曉君的詩歌研討會時,我都不好意思走上前去恭恭敬敬地叫一聲老師。

不知不覺,我都不知道從什么時候再也沒有執著小說了。反正,我再也沒有心情執著了,不是我沒有時間或條件(物質方面),而是我已完全習慣了美好、習慣了每一個女人都是美女的理念。假如還寫小說,只能寫成像過去黑板報上面的“表揚稿”,連我自已都不好意思看下去,盡管我過去的小說都是一個人構思、一個人寫、一個人邊改邊謄抄、最后的讀者還是我一個人!

總之,我不得不承認“小說真難”,不是吃一塹長一智,也不是如夢初醒,應該是“實踐是檢驗真理的唯一標準”的一個范例!可我偏偏就是在背“實踐是檢驗真理的唯一標準”的政治題目時想不到我的文學實踐會檢驗出我的“小說真難”。十八歲的少年不知愁滋味,當然也不知怕滋味!就在我奮力擠過高考獨木橋的前夕,我還在放眼我的小說世界——我雄心壯志地立志成為一個作家。更不覺得臉紅的是在南昌城郊的某個校園里,不顧校園里濃烈的泥土芳香,在心儀的女同學(不是美女,那時也木有這樣的美稱,估計當面恭維女生漂亮都是犯規的)面前,大言不慚說自己能在28歲前成為名作家!

我認真讀過莫言的《紅高粱》,不是因為鞏俐在電影里做了他奶奶而印象深很難忘,共鳴的是同時刊登在《中篇小說選刊》上他的“創作談”——《十年一覺高粱夢》。我舍不得丟掉那些日益陳舊的小說手稿。有文說過去那些失意的文人以手稿點爐子,可現在沒有爐子可點,我也還遠遠不夠一個文人的品格,盡管我有過許多不易被人察覺的失意與失敗。主要是這手稿上面明明白白覆蓋著我的青春、我的夢想。我一直相信,文學是青春的基本原理!在渴望愛情偏沒有情愛的日子里,我就是小說中的小人物(之所以覺得小說真難,原因之一可能是我的小說里沒有大人物?)。蚊蟲與熱浪齊飛的夏夜,寒意共寂寞一色的冬晨,假如沒有這些小說小人物與我竊竊私語,我真的不知道會怎樣?甚至懷疑自己會不會正常戀愛、結婚、養育孩子......

在今天這個所謂價值多元化、充分張揚個性的時代,在日益殘存的記憶里,有過一本純文學期刊的深刻領會,也好!

注:本文已獲作者授權發布

純貴坊酒業

純貴坊酒業