懷念《桃花源》創(chuàng)始人方存弟老師

作者:楊遠(yuǎn)新

每當(dāng)辭舊迎新之際,我都會(huì)習(xí)慣性地回顧人生走過的歲月,憶及那些有恩于我的人,那些有益于我的事。今天是2024年的元旦,我想起了44年前的那個(gè)元旦,《桃花源》創(chuàng)始人方存弟老師催我回家過元旦的情景。他的形象矗立在我眼前。

他那頭粗密向上的黑發(fā),是他不倔性格的象征;他那兩只大而黑亮的眼睛,是他智慧敏銳的象征;他那挺拔高聳的鼻梁,是他敢做敢為的象征;他那寬闊方圓的臉膛,是他心懷天下的象征;他那厚實(shí)紅潤(rùn)的嘴唇,是他敢說真話的象征;他那嘿嘿回響的笑聲,是他為人豁達(dá)的象征;他那結(jié)實(shí)有力的大手,是他開拓事業(yè)的象征。

那是1980年元旦,早在節(jié)前的兩個(gè)月,他親自到漢壽,與漢壽縣創(chuàng)作組組長(zhǎng)曹逸興老師協(xié)商后,第二次借用我為他創(chuàng)辦的《桃花源》做些雜七雜八的事。

他第一次借用我,是在他籌組創(chuàng)辦《桃花源》之際,身邊需要一個(gè)可供他調(diào)遣的人。也許是他對(duì)我有著特殊的感情,也許是他覺得曹逸興老師是個(gè)最好溝通的人,他也是親到漢壽,向曹逸興老師介紹了創(chuàng)辦《桃花源》的構(gòu)想和意義。最后,他嘿嘿地笑著說:“老曹!我打算最近進(jìn)京,再次爭(zhēng)取丁玲同志對(duì)《桃花源》給予更多的關(guān)心和支持。上次她已經(jīng)答應(yīng)我,題寫《桃花源》刊名。這次我要把她題寫的刊名取回來(lái)。可我走了,沒有一個(gè)人替我守?cái)傋樱饕亲詮恼鞲逋ㄖl(fā)到各縣市后,現(xiàn)在每天都有大量的來(lái)稿,還有作者上門送稿。我想借用遠(yuǎn)新一段時(shí)間,協(xié)助我做些工作。我知道他正在與你一起創(chuàng)作《春柳湖》,你看……”他的話沒說完,曹逸興老師就爽快地答應(yīng)了。

我自帶行李,走進(jìn)了當(dāng)時(shí)的建民巷192號(hào)常德地區(qū)文藝工作室,方存弟老師將我安置在辦公樓三樓的一間客房里。他的辦公室在二樓,我記得與他同一間辦公室的還有孫偉老師,也是與他一起做文學(xué)創(chuàng)作輔導(dǎo)和普及工作的。他征得孫老師的同意,為我加了一張辦公桌。他交給我的工作任務(wù)是登記每一篇來(lái)稿,并在審稿單上簽署我的讀后意見。他囑咐我:每稿必讀,每信必復(fù)。那時(shí)作者投稿,不用貼郵票,只需剪掉信封右下角,在左上角標(biāo)注投稿二字,塞進(jìn)郵筒即可。無(wú)論作者在任何地方投郵,也無(wú)論是投給上到國(guó)家級(jí),下到縣市級(jí)的任何報(bào)刊(含公開發(fā)行和內(nèi)部交流的),都絕對(duì)不會(huì)丟失,都完全能夠準(zhǔn)確送達(dá)。而各級(jí)報(bào)刊給作者回信,則必須按重量付郵費(fèi),貼郵票。

他那次進(jìn)京有半月之久,中間來(lái)過兩次電話,主是向我了解來(lái)稿情況。我問他辦事是否順利。他回答很順利,但就是要等。我估計(jì)他是要等丁玲同志題寫的刊名,以及向其他作家的約稿。

他回來(lái)的那天,興致特別的高,連每一根眉毛尖上都躍動(dòng)喜悅。他走進(jìn)辦公室,從公文包里掏出一個(gè)卷筒,徐徐展開在辦公桌上,撫平,指給我們看:“我這次進(jìn)京的收獲全在這里。”我看到的是寫在一張宣紙上的“桃花源”三個(gè)字。我只掃了一眼就夸贊:“丁玲老師的字寫得真好!”他嘿嘿地笑著說:“這不是丁玲同志題寫的。”我和孫偉老師都驚訝地問:“那是誰(shuí)題寫的?”他介紹:他第一次進(jìn)京向丁玲匯報(bào)創(chuàng)辦《桃花源》的構(gòu)想,并提出請(qǐng)她題寫刊名。丁玲同志連聲說好。至于題寫刊名,她說留給她一定的時(shí)間,有待進(jìn)一步的考慮。他這次進(jìn)京面見丁玲時(shí),丁玲對(duì)他說了自己深思熟慮后的決定。她覺得家鄉(xiāng)創(chuàng)辦《桃花源》雜志,利在當(dāng)代,功在千秋,是一件大事。請(qǐng)葉圣陶先生題寫刊名,比由她題寫刊名,無(wú)論從哪一方面來(lái)講,都顯得更為合適。他當(dāng)即對(duì)丁玲同志表示:他與葉圣陶先生從無(wú)交道,如果突然找上門相求,不知會(huì)不會(huì)應(yīng)允。丁玲同志對(duì)他說:“這事只要你贊同我的決定,葉老那里,由我負(fù)責(zé)聯(lián)系。”至于丁玲同志是怎么與葉老聯(lián)系,怎么拿到葉老題寫的《桃花源》刊名,他沒有作具體介紹。他只說:“丁玲同志和葉老都是大忙人。相互約上見面都很不容易。我苦等半個(gè)月,最終如愿以賞。”

他邀請(qǐng)我到他家里吃晚飯。我表示感謝,并推脫說:“你出差半月才回,需要好好休息。上你家吃飯,以后再說。”他說:“這么大的喜事,值得舉杯慶賀。”那天下班后,我從辦公樓走進(jìn)他家,只需要幾十秒鐘。那時(shí)的常德地區(qū)文藝工作室,院子不大,小巧玲瓏,大門朝西,院內(nèi)兩棟南北向的樓房,前面一棟稍矮,是住宿樓,后面一棟稍高,是辦公樓。從辦公樓到住宿樓,中間相距頂多100米。他家就住在一層。兩間房子,面積不大,大約三四十平方米。容納下六口人,顯得很擁擠。但里里外外都收拾得井井有條,工工整整。我走進(jìn)屋的時(shí)候,他夫人衷老師正端了一鍋白花花的鮮魚湯,往一張方桌上擺放。他們的四個(gè)孩子在一旁玩耍,見了我,都很有禮貌地與我打招呼,親熱地稱呼我為“楊叔叔”。用餐時(shí),他拿出一瓶德山大曲,給我滿上一杯。然后他給自己面前的杯子里也滿上,伸到我面前,高興地口氣說:“你知道我平時(shí)既不喝酒,也不抽煙。今天破例,為慶賀《桃花源》在前進(jìn)的路上邁出了關(guān)鍵的一步,干杯。”他邊吃,邊講接下來(lái)《桃花源》要做的幾件重要工作。那一次,我在他身邊工作了6個(gè)多月,耳濡目染,學(xué)到了別處學(xué)不到的很多東西。這為我日后創(chuàng)辦《滄浪》文學(xué)期刊打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。我能到《小溪流》做編輯,能擔(dān)任《當(dāng)代警察》編輯部主任兼副總編,能破格評(píng)上副編審,都得益于當(dāng)年他對(duì)我的傳幫帶。

我回漢壽沒幾個(gè)月,他又把我第二次借用過來(lái),依然協(xié)助他辦《桃花源》,與上一次不同的是,我的主要任務(wù)不是看稿、編稿,而是協(xié)助他做好《桃花源》的征訂發(fā)行工作。那個(gè)年代,每到10月,各級(jí)黨委宣傳部和郵政局,都會(huì)聯(lián)合召開來(lái)年的報(bào)刊征訂發(fā)行工作會(huì)議。時(shí)任常德地委宣傳部副部長(zhǎng)雷志剛同志,是從漢壽縣委副書記任上調(diào)過來(lái)的,分工主管這項(xiàng)工作。方老師要我抓住與他比較熟悉的有利條件,私下多向他介紹《桃花源》的情況,爭(zhēng)取他在正式報(bào)告中間,能脫稿強(qiáng)調(diào)幾句常德本地做好《桃花源》發(fā)行工作的重要意義。1979年10月,大大小小的發(fā)行征訂工作會(huì)議開了不少,方老師派我代表《桃花源》,場(chǎng)場(chǎng)都到,場(chǎng)場(chǎng)都說。當(dāng)時(shí),《桃花源》尚處于試刊階段。由于常德地委宣傳部的高度重視,常德地區(qū)郵局對(duì)其“特事特辦”,在給予公開發(fā)行報(bào)刊同等待遇的基礎(chǔ)之上,還加大了發(fā)行權(quán)重。正因?yàn)檫@次與郵局的同志打交道多了,又聯(lián)想到我家鄉(xiāng)聶家橋公社郵政所的鄉(xiāng)郵員,一年三百六十五天,風(fēng)雨無(wú)阻,及時(shí)投遞郵件和報(bào)刊。他們的敬業(yè)精神令我感動(dòng)。我創(chuàng)作了一首小詩(shī)《唱給鄉(xiāng)郵員》,經(jīng)過方存弟老師大筆修改潤(rùn)色,發(fā)表在《桃花源》試刊號(hào)第二期。

1979年12月末,《桃花源》試刊號(hào)首印8000冊(cè)。我用一部板車,從位于三叉路以外的濱湖印刷廠拉回。出發(fā)之前,他對(duì)我說:“你曾經(jīng)的戀愛對(duì)象就在印刷車間工作,你拖部板車到那里運(yùn)雜志,見到她會(huì)不會(huì)不好意思?”他不等我回答,又說:“還是雇一個(gè)人去拖吧!”我說:“我做的是一件很有意義的工作,沒有什么不好意思的。她看到了,也不會(huì)這么想。”

《桃花源》試刊

當(dāng)我把試刊拖回到文藝工作室的時(shí)候,方存弟老師和剛調(diào)到編輯部上班的易爾康老師、彭其芳老師都迎了上來(lái),高興地捧起雜志,細(xì)細(xì)端詳。那架勢(shì)就像端詳自己剛出生的嬰兒。樓里無(wú)論從事戲劇的楊善智老師,還是從事音樂的唐振球老師,還是從事美術(shù)的李次之老師,還是從事群文輔導(dǎo)的任振華老師,都高興地從辦公室里走出來(lái),圍住板車,拿起《桃花源》,向方存弟老師表示祝賀。

方存弟(右二)與易爾康(左二)彭其芳(左一)等合影

《桃花源》試刊號(hào)很快就寄往祖國(guó)的四面八方。各種好評(píng),或電話,或信件,飛到了方存弟老師的案頭。我親眼見他沒日沒夜地忙碌。我想為他多分擔(dān)一些工作,只怨自己水平有限,有心無(wú)力,除了做點(diǎn)雜事,別的都幫不上。

轉(zhuǎn)眼到了1980年的元旦節(jié)。那個(gè)年代不像現(xiàn)在有這么多的假日,一年到頭,除了春節(jié)全國(guó)人民放假三天,再?zèng)]有別的假日。元旦這天自然是要上班的。這天,方存弟老師則宣布給我放假。他對(duì)我說:“你新婚沒幾天,我就把你從漢壽借調(diào)過來(lái)了。今天是20世紀(jì)八十年代的第一天,你回漢壽,休息兩天再來(lái)上班吧!”

他不管我同意不同意,拉著我就往外面走。他一直把我送出建民巷,目送我穿過建設(shè)路,朝上南門走去,他才轉(zhuǎn)身往回走。那條建民巷,很窄,很長(zhǎng),兩側(cè)都是很高的紅磚墻,東側(cè)是常德卷煙廠廠區(qū),濃濃的香煙味伴著隆隆的機(jī)器聲從高墻內(nèi)溢出,彌漫了數(shù)千米長(zhǎng)的建民巷。走一路,不抽煙的人有種熏醉了的感覺。我走向上南門輪渡碼頭,腦海里想象他忍受刺鼻的煙味往回走的情形。愈發(fā)感覺到他對(duì)我發(fā)自心底的關(guān)懷和愛護(hù)。今天回想起這一幕,不僅并未因時(shí)間久遠(yuǎn)而模糊,相反,經(jīng)過時(shí)間的洗禮,倒變得愈發(fā)明朗而清晰。

方存弟老師離去的時(shí)候,我正在千里之外,長(zhǎng)江之末的南通市,參加中國(guó)作協(xié)和南通市委聯(lián)合舉辦的“春江筆會(huì)”。驚悉他離世的不幸消息,我第一時(shí)間傻了,呆了,癡了,我怎么也不敢相信,我怎么也不能相信,這樣一位從里到外,從心到表,都極其優(yōu)秀,都極其堅(jiān)韌,都極其樂觀的西北漢子、軍旅詩(shī)人,會(huì)在他40多歲的年紀(jì),正是年富力強(qiáng)干事業(yè)的鼎盛期,家庭需要他,單位需要他,國(guó)家需要他,文學(xué)藝術(shù)事業(yè)需要他的關(guān)鍵時(shí)刻,竟然撒手西去呢?我痛心到了極點(diǎn),獨(dú)自面對(duì)長(zhǎng)江,面對(duì)大海,面對(duì)南方,面對(duì)太陽(yáng)山,面對(duì)桃花源,淚水長(zhǎng)流,聲聲呼喚:方老師!……

我未能與他作最后的面別,成為我心中永遠(yuǎn)抹不去的痛。他離去后的那段日子里,我不忍打開《桃花源》,隨著時(shí)間的推移,我又變得時(shí)不時(shí)要翻閱《桃花源》。這種情感,只有我知,地知,天知,任何人都不可知。

如今,我已從懵懂青年,變成古稀老人,但他在我心中一刻也不曾淡忘,每當(dāng)提筆會(huì)想到他,每當(dāng)讀書會(huì)想到他,每當(dāng)看戲會(huì)想到他,每當(dāng)聽歌會(huì)想到他。他早已烙進(jìn)我的文學(xué)生命中,我的每一絲成長(zhǎng),每一滴進(jìn)步,都與他有著極大的關(guān)系。他是我當(dāng)年走上文學(xué)之路時(shí),為數(shù)不多的幾個(gè)引路人之一。他曾經(jīng)輔導(dǎo)我的話,鐫刻于我心底,他曾經(jīng)引導(dǎo)我的信,保存于我的書柜里。

方存弟老師雖然已經(jīng)離去近40年了,但他親手創(chuàng)辦的《桃花源》,卻深深植根濱湖大地。隨著時(shí)間的流逝,很多東西一旦過去,都不將再回,但《桃花源》不會(huì)過去,即使過去了,也會(huì)再回。

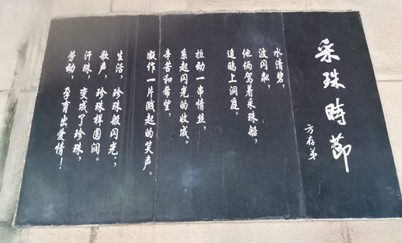

方存弟老師雖然已經(jīng)離去近40年了,但他創(chuàng)作的作品,留給了后世。無(wú)論何時(shí)走近聞名天下的常德詩(shī)墻,都能看到他的詩(shī)《采珠時(shí)節(jié)》赫然位列其中:

水清碧,

波閃粼,

他倆駕著采珠船,

追鷗上洞庭。

拉動(dòng)一串情絲,

系起閃光的收成。

辛苦和希望,

凝作一片濺起的笑聲。

生活,珍珠般閃光,

歌聲,珍珠樣圓潤(rùn)。

汗珠,變成了珍珠,

勞動(dòng),孕育出愛情!

常德詩(shī)墻方存弟老師的《采珠時(shí)節(jié)》

方存弟老師是我永生難忘的恩人。這里因?yàn)槠芟蓿又c我的往來(lái)書信,他給我批改的作品,他與我的合影,都存放長(zhǎng)沙家中,眼下遠(yuǎn)隔重洋,不得到手,我只能暫且打住。對(duì)他未訴的許多情,未訴的許多愛,留待下一篇吧!

2024年1月1日、7日于蒙特利爾211號(hào)

楊遠(yuǎn)新留影于北戴河創(chuàng)作之家

【作者簡(jiǎn)介】:

楊遠(yuǎn)新,湖南漢壽縣人,中國(guó)作家協(xié)會(huì)會(huì)員,一級(jí)作家,湖南省公安廳高級(jí)一級(jí)警長(zhǎng)、三級(jí)警監(jiān)。出版有18卷本880萬(wàn)字《楊遠(yuǎn)新文集》(湖南人民出版社),代表作有長(zhǎng)篇小說《春柳湖》(全四部)《愛海恨涯》《紅顏貪官》《百變神探》,兒童長(zhǎng)篇小說《歡笑的碧蓮河》《險(xiǎn)走洞庭湖》《霧過洞庭湖》《孤膽邱克》,兒童中短篇小說集《落空的晚宴》,長(zhǎng)篇報(bào)告文學(xué)《內(nèi)地刑警與香港警方聯(lián)合大行動(dòng)》《創(chuàng)造奇跡的人們》《奇人帥孟奇》《縣委書記的15個(gè)日日夜夜》,作品曾獲國(guó)家圖書獎(jiǎng)、公安部金盾文學(xué)獎(jiǎng)、湖南首屆文藝創(chuàng)作獎(jiǎng)、湖南首屆兒童文學(xué)獎(jiǎng)等。散文《我的祖母》被編入大學(xué)教材。《春柳湖》(全四部)入圍第十一屆茅盾文學(xué)獎(jiǎng)。

注:本文已獲作者授權(quán)發(fā)布

純貴坊酒業(yè)

純貴坊酒業(yè)