印象云岡石窟

作者:劉桂忠(江西蓮花)

西出大同,一路陽光錦繡,綠樹成蔭。越往郊外越空闊,間有桃園略過,已經秋天氣象。車水馬龍,單行線穿過遠遠就看得到的“雲岡石窟”四個大字的牌樓,停車場引人注目的是一行行身姿提拔的白楊樹,顯然是為樹下一排排的汽車“封妻蔭子”的。陽光從樹枝間透過,印在不同外形、不同顏色的車身上,再輔以輕微的揚塵在光束里蠢蠢欲動,仿佛是行為藝術。

刷手機進閘,突兀在眼前的是一尊黑得沉重的瘦高塑像,注意到塑像基座的兩個字“曇曜”,據介紹是被譽為北魏復興佛教的名僧,更是云岡石窟最初開鑿的推動、組織和經營者。

穿過這“塑像廣場”越過景區入口高大門樓的門檻,眼前一亮的是大道兩旁一眼到底的土黃色方形石柱,威武、莊重,又有三分神秘,源于石柱上嵌有千姿百態的小佛像,而基座一頭頭神色凝重的大象馱著。疑問這大象是北魏文成帝逆太武帝而復興佛教尊大象為圖騰或吉祥物、還是當代的建設者一心向佛把大象當成了佛教起源的象征?

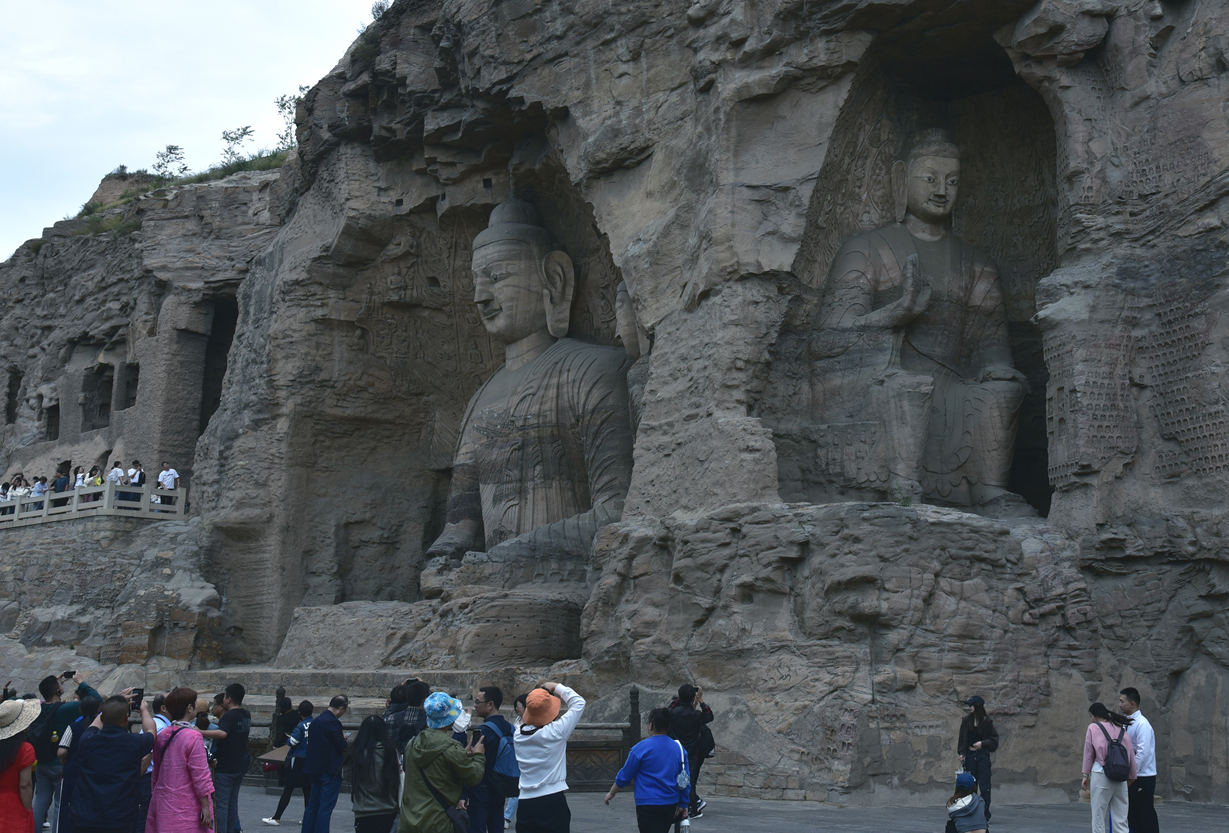

滿以為這云岡石窟應該是在名曰“云岡”的整座石山上開鑿的。如果不是山頂上有稀疏的小松樹等,這承載著“全國重點文物”、“世界文化遺產”的武周山其實就是一塊橫臥在溝邊的巨石而已。整塊石頭的一個切面,或是自然形成,或是人工破壁,再從切面水平鑿洞雕琢。洞口平常開,洞內乾坤大。栩栩如生、千姿百態等詞語都不足以形容這些大大小小、零零總總又斑駁陸離的雕像——遠不止常見佛像的意義,異域風情十分濃郁。與其他石窟的雕像比較,云岡石窟有明顯、突出的西來樣式,胡風胡韻濃郁。既有印度、中西亞藝術元素,也有希臘、羅馬的建筑造型、裝飾紋樣和像貌特征等。想知道的是,這些明顯的外來藝術,是異國他鄉的藝術家不遠千里、萬里來到這里的創作?還是北魏的藝術大師到異域學成歸來?皇家如此興師動眾支持開鑿前后60多年,之后又延續多個朝代的諸如石窟寺、靈巖大閣等重大附屬工程的擴建、重建或修葺,到底是因為宗教信仰、還是因為“彰顯政治雄心”——相當于“以工代賑”或“形象工程”?

洞窟內的擁堵在預料之中、又在意料之外。第一次另類地見識了保安的敬業精神——夾雜在游客中不懈與堅持地喊叫“不要拍照”,而不是如市面上小攤小販的小喇叭播放錄音。初以為是不能拍照,看到拍照的人只顧拍照而停滯不前,瞬間理解所謂的“不要拍照”原來是提醒游人趕緊游!洞窟的雕像好在絕大部分位于人高之上,有些甚至需要用力昂起昂頭才可以仰望,避免了前胸貼后背只能看腦后的尷尬。洞窟的燈飾比起天然洞穴景點的燈光秀,有天壤之別。但略顯昏暗的光影無形中增添了雕像的凝重感和神秘感。是因材而變、因時而雕、還是因人(雕琢的工匠)而異?整個石窟數以千計的大小雕像無論神態還是服飾,都難以看出有基本相同的。

魚貫而入、隨人逐流、步履遲緩、流連忘前、沉湎拍照、無暇琢磨,整個流程下來不累得慌、也悶得慌。機械地、懵懵懂懂地隨人流到洞窟外的樹蔭下歇腳,還是禁不住回首,意猶未盡地遠看洞窟外的閣樓、寺院,想到幾度毀于戰火,是文化或宗教遇到兵有理說不清、還是征服者不僅想從肉體上消滅敵人而且想從精神上征服?很難相信,這些“封建糟粕”在文化大革命時期,沒有被當做“四舊”而被打砸、破壞,甚至焚毀?如果確實保護、保障了,那又是何人不惜以個人的政治前途、乃至身家性命力挺?

慢慢走向出口,左顧右盼,突然炸起音響,但見一群盛裝的舞娘就在空闊的大道上隨著旋律翩翩起舞。路過的男女停下了腳步,走向這邊的老少加快了腳步。游客越聚越多,姑娘也越來越有了狀態。一招一式顯得有幾分專業素養,尤其那甜美的笑容更具有職業風范。她們的妝容和舞姿,尤其她們手中的道具,特別是那把琵琶和那“反彈琵琶”的造型,與印象中的“絲路花雨”如出一轍。不失為云岡石窟給我們留下的美好印象。

注:本文已獲作者授權發布

純貴坊酒業

純貴坊酒業