那年大旱

作者/池征遙

那是1967年,我們金沖村遭遇了百年以來沒有的旱災,在我幼小的心中深深地劃下了一道傷痕,難以忘懷。

還記得那年入冬后就缺雨少水了,有了旱情。好在那時6個較大的水塘和1個水庫,還有那些密如蛛網的小溝小渠里的水都還是滿的,沒影響到入春后的插秧種稻。

大概是在“五一”節后旱情與日趨緊,可以看見稻田里的水越來越少了,有的地勢高的地方基本無水。農戶明顯意識到大旱已經來臨,趕緊在水庫架起了水車給附近的稻秧補水。

全村男女老少齊上陣,三人一組,白天黑夜連軸轉。我家姐是老大,哥是老二,我是老三最小。開頭幾天我還算可以跟班下來了。因為補水及時,已經蔫了的稻秧有了緩解。本以為旱情很快就會過去了,我們全家特別是我長長地舒了口氣。

但好景不長,很多地方出現了大面積的反彈,個別地方比原來更重了,出現了枯秧。沒辦法,又將部分水車挪到水塘邊。這樣,我們不斷地來回在水庫和水塘兩地。

時間長了,我沒能堅持住,在一天晚上實在太累了,手腳失控,從水車上滑落下來,好在摔到了水溝旁沒有受傷。弟弟摔倒,疼壞了哥姐。此后他們再也不我上架了,兩人承擔了三個人的活。那時我才感受到姐弟手足情深。

到七八月,我們村的水庫水塘里的水就基本干涸了。

那時的我真是年少輕狂不知愁,在水庫水塘見底時,還高興的不得了與小伙伴們一起去抓魚。

后來縣上統一調水抗旱,怎奈全縣域性出現了旱情,到處缺水,沒供幾次,縣庫的水就中斷了。雖長江有水,但力量不足,一時難以調運,真是“遠水解不了近渴”,只能望江興嘆。

再后來村中唯有的兩口水井和一眼土井水位也在急劇下降,最后基本沒水了,清淤后也無濟于事。于是我同哥哥與大家一道排起了長隊,在井邊苦等著水一點點地滲出來,然后舀起集中分配,限量每戶每天供水只能有10斤,保做飯菜和飲用。在井旁等水的日子里,嘗到了“望梅止渴”的味道。

在等水的日子里,經白天太陽爆曬,我幾次被熱昏睡了過去,晚上蚊蟲叮咬痛苦不堪。哥哥不忍心讓我遭受此罪,在井邊鋪上了涼席讓我睡覺,他一人堅守舀水。

旱情史上罕見。太陽像個大火爐,把稻秧烤的一片枯黃。

因為缺水,滴水貴如油。許多人已經長時間沒洗臉了,嘴唇出現干裂,耕牛也熱的口吐白沫,已經危及到了生存安全。

為了保人,減少人畜爭水,情不得已,我家養的豬雞鴨鵝禽畜都被殺了個凈光,其他人家也是如此,只留下了耕牛。我家姐姐和哥哥經常忍著干渴,舍不得用水,家中的水先供我和甥女喝。

人們恨無回天之術,盼雨心切。常見有人仰望沒有一絲云彩的天空嘆息,祈求老天爺容人開眼。恐慌籠罩遍野。

就在這時村里發生了一樁奇怪的事。一天早上,有村民發現村子正中的新塘南沿凸起的那個小土堆上突然間冒出了一座矮小的土地廟,用手觸摸那筑起的泥墻還是濕的,里面的蠟燭和香火均燃燒了一半。毫無疑問,這是有人在祭拜土地神向天求雨!為此,隊里派人拆除此“廟”,但拆了又建,反反復復沒完沒了,直到派人蹲守才算終止。令人匪夷所思的是拆了此廟后,其他地方在夜晚又發現了閃閃燈火,而且行蹤不定、經常不停地轉換著地方,讓人難以捕捉。

一切都表明,當下緩解旱情,迫在眉睫,乃是萬事中的重中之重。

時進九月初,終于等來了喜雨,如甘露從天而降。

大家欣喜若狂。小孩們裸身在雨中奔跑。我們家和其他人家一樣,激動的歡跳起舞,站在門前,讓暴雨沖刷滿身的污垢,洗滌心中的塵埃。有長者在雨中抱頭痛哭;更有人拍打著雙腿,指問蒼天:“老天爺呀,這幾個月你都干啥去了,怎么現在才來呀!你再不來,我們就去天堂見你了!”

有了水的滋潤,大地復蘇,萬物又一次挺直了腰桿,生活又回到了從前,世界充滿精彩,美好生活依然。

轉眼過去了60年。時光,老了容顏,瘦了思念,葬了愛情;落日,熄了晨曦,消了燦爛,美了殘陽。

慶幸我們今天都還健在!愿災難不再重來,盡享未來幸福快樂每一天!

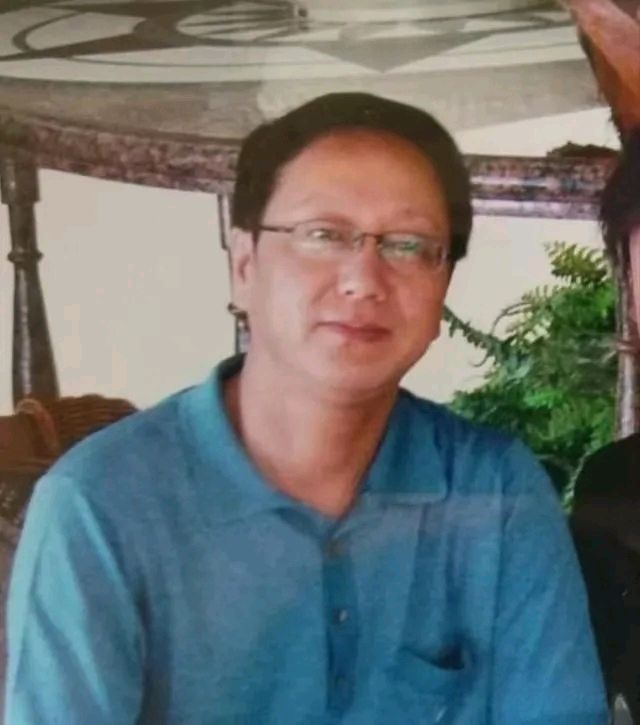

【作者簡介】池征遙,筆名水也,男,漢族,1956年生人。有在西藏、甘肅及非洲工作經歷。退休前為《甘肅建設報》社長,現定居西安。擁有專業高級職稱。長期以來與文字為伍,尤其酷愛文學藝術,且多有文章發表在國家、地方刊物,獲得過眾多獎譽。被多個國家級媒體評聘為評論員、研究員、文化學者、文學領域優質作者,入選中國名人錄和世界文化名人名典。出版發行過專著專集。

注:本文已獲作者授權發布

純貴坊酒業

純貴坊酒業