踽步在對稱軸

——小說集《對稱軸》創作談

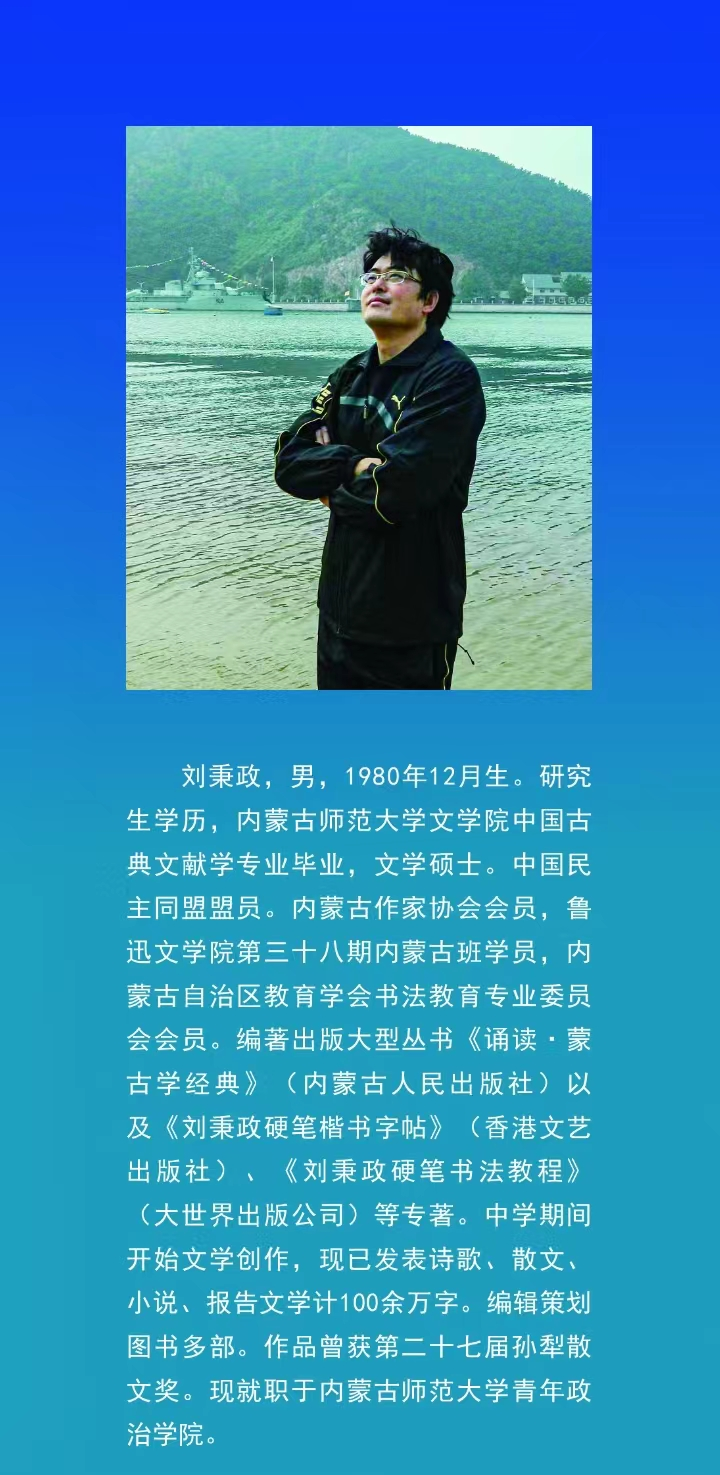

作者:劉秉政

這部小說集里收錄了十三篇小說,有短篇,有中篇。從創作時間來看,最早的一篇《一個幽靈的日記》創作于 1999 年,最晚的一篇《對稱軸》完成于 2022 年。

《一個幽靈的日記》中兩個同樣找不到出路的年輕者,一個是人,一個是鬼,不可避免地產生了交集。然后就是愛情主題了。說愛情也不是很確切,這里只有失敗的男女關系。是關系失敗后身體的割裂感和不完整感,乃至整個宇宙秩序的傾斜感。《桃之夭夭》是這個系列的第一篇,完成于 2002 年初。當時我兼具劇中人和觀察者雙重身份,想讓全世界和我“共情”。這個作品差不多是一種平移,一種從人生舞臺到戲劇舞臺或藝術舞臺的平移。這個故事像一個夢一樣,不知是從什么地方忽然一下子注入我腦子里的。題記中所提及的“儀式”指的就是婚姻。我用一種寓言的方式詮釋了婚姻的價值指向。父母(文中花母就是待嫁女兒母親的化身)大多希望女兒嫁給有錢有勢之人,以為這是最好的歸宿。這篇作品從根本上來說,還是在探討“不擇手段式的自我完成與恪守善良式的自我完成”這一亙古話題。婚姻,在這里只是作為一種外在的價值考量。毫無疑問,世俗的婚姻只會選擇前者。因為前者更有利于取得生存與發展資源。只是為了生存。悲劇一直在完全重合般輪回著。

《后園》是我好幾年沒動筆寫作之后的一個大動作,是經歷身心飄蕩,安全上岸后一次時間、空間、思想、情感的大梳理。寫作的那段日子里,我長時間地徘徊在那些留下印記的漂泊之所,一遍遍傾聽并記憶著那教父般和我對話的聲音。那聲音不知來自何處,卻使我欣慰、寧靜,一步步地靠近崇高。后來我才發現,那個聲音的節奏,就是《后園》里不折不扣的感情基調與思想脈絡:“后園真正的主人是一群野鴿子,我其實不知道它們的真實稱謂,似鴿又比鴿稍小,全身深灰色,不見作長途飛越,只是悠閑地滑翔而過,從一個枝頭落到另一個枝頭,讓人眼睛里布滿了眨不去的灰影……”自此,有一個地方永遠為我荒蕪著,平淡著。直至“在一個有限的空間里靜靜地感受著無限的時間……而這個空間對于我來說,又將是一個大雪飄落、野鴿紛飛的后園。”如此完成了我自己。

《潮白河邊的女人》嚴格意義上來說是寫家鄉性格的,或者說是寫地區性格的。這種性格是設定在“存在主義苦難” 抑或稱為“原苦難”的背景下展開的。潮白河是流經我故鄉的一條河流,評劇是我們那里的地方劇。我在故鄉一共生活了十二三年,我熟知的那些長我一輩的女人們都已老去,甚至死去,像我的母親一樣。但是她們的言語,她們的神態,她們的性格,我至今難忘,就像評劇女主人公唱腔里的吞言吐字的一板一眼,鏗鏘有力中表現著一個女人的不屈不撓、有理有據,構成家鄉性格中非常典型的東西。

《愛情實驗》是思念成疾之后痛苦的私生子。美是深情。當思念以回憶和想象的方式形成了與現實生活并列的一條平行時空后無法再進行下去,或者達不到預期的結果時,科幻再次登場了,它的作用和神話別無二致,是一個飽受離別之苦的癡情人能想到的,以最樸素的方式,完成生命中最鄭重的自我救贖。思念是我經常所處的情感狀態。前幾年的一個深冬,我走進一條雜亂的街道去上課(就和故事開頭男主人公所經歷的一樣),那些關于愛情的理論忽然在腦子里成型了:肉體和精神高度契合的有情人分開后,其“情熵值”會很低,并且會遺傳下去,現代人的情感純度和質量,相比古人,有較大幅度下降……于是,拯救者也是自救者來了。

《對稱軸》是這部集子的最后一篇。有些終極意義,也有些終結意義。這個作品其實源于一個老命題:前世修好修善,來世就會有一個好的歸宿。沒錯,這是對彼岸的一個探索。我相信這是很多人都想過甚至終其一生都在想的問題。二十年前,我因為考研去一所大學的學生宿舍見一位大學生,他那里有我需要的復習材料。他比我小好幾歲,卻顯得異常穩重和冷靜。當時不知為什么談到了那個問題。他搖搖頭說:“我看不會,來世會和此生一樣,會照搬此生的命運狀態。”這讓我心頭一震。明知我們的問答可能都屬于無稽之談,但他的回答還是給了我很大的不安。從此,對稱觀念,即此岸與彼岸的對稱性夢魘般籠罩著我。

我沒搬家前的那個住所旁有條廢棄了幾十年的鐵路,是一條運輸內線。我每次上下班都會沿著這條鐵路走一段時間。望著長長的鐵路線,便形成了“對稱軸”這一意象。我們每天走在“對稱軸”上。《對稱軸》中,貫穿一個個透明格子間的那條長長的金屬線是對稱軸,那個“中轉站”是此岸和彼岸的對稱軸,活著或者說有意識的任何一個瞬間,都在對稱軸上。這部集子每一個故事中的人物何嘗不是孤獨地行走在對稱軸上?也正如現在,我活著,我有意識,我正在對稱軸上寫著文字,所以不妨以此篇的名字命名整部書——《對稱軸》。

注:本文已獲作者授權發布

純貴坊酒業

純貴坊酒業