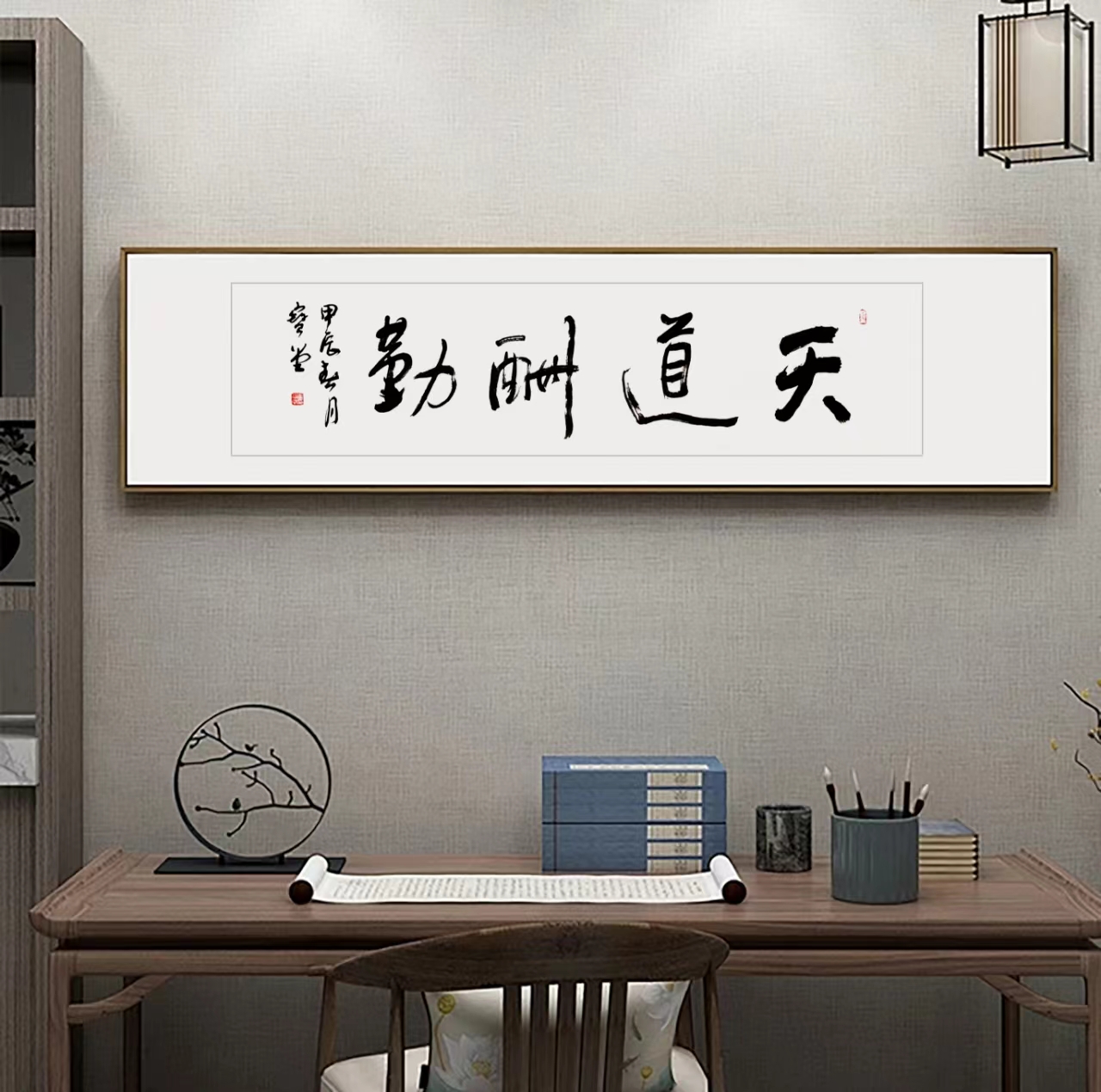

天道酬勤

作者:池征遙

“天道酬勤”,這四個字簡潔而深刻,從古到今,激勵了無以計數、孜孜不倦,為理想奮斗的人。

于甲辰年首,畫家李寶堂先生將它書寫成匾,掛在書房,經常回味,銘記不忘。

前日,他專門打來電話、發來微信,將這四字贈送于我,并讓我精讀細研,深悟其含義,又有心得。愿我們不負龍年,得之所愿。

“天道酬勤”,我在上小學時就在課堂里讀過,老師有過精解。

它出自《周易》中的卦辭:“天行乾,君子以自強不息;地勢坤,君子以厚德載物。春華秋實,天道酬勤。生有盡,業無窮,勤無價,耕耘為天。”釋義:天道,天理;酬,報償、回報。寓意,上天會公平地回報付出辛勞的人。后來引指,只要辛勤地勞作,就會有所收獲。

按歷史文獻順序,周易最早,尚書、春秋、國語、左傳、論語、孟子、楚辭均在其后,也有相關表述和記載。

《周易》又稱《易經》,是中國古代的一部哲學著作,建立在陰陽二元論的基礎上,用于論證和描述事物的運行規律。它對天地萬物的性狀進行歸類,討論天干地支和五行理論,并能夠對事物的未來發展做出較為準確的預測。

《周易》是中國傳統思想文化中自然哲學與倫理實踐的根源,對中國文化產生了深遠的影響,被譽為“群經之首,大道之源”。

“天道酬勤”,在歷史上早就根植于中華民族的傳統文化中,悠久綿長,廣泛深遠,幾乎存在于現實生活中的方方面面。它一再闡明,沒有人能只依靠天分成功;是上帝給予了天分,勤奮將天分變為了天才。

我的老師曾多次把曾國藩拿來作為例證,稱他是中國歷史上最有影響的人物之一,但他小時候的天賦并不高。諄諄教導我們要學有專攻,術有所長,持之以恒。古今賢達,苦其心志,勞其筋骨,終琢玉成器。

相傳,當年的曾國藩有點“迂”。有一天他在家中夜讀,對一篇文章反反復復不知讀了多少遍,都沒能背下來。不曾想,當夜有個賊進了他家,潛伏在床下,希望他早點讀完書入睡,之后好行竊。可是等啊等,就是不見他睡覺,翻來覆去地讀那篇文章。賊人實在忍無可忍跳將出來,大怒道:“孺子小兒,你這種水平還讀什么書?”語畢,將那文章滾瓜爛熟背誦一遍,揚長而去!

雖是笑話,卻幽默風趣,告訴人們這樣一個道理,做人做事,要有決心有恒心,還要有心智,方能有所成。

曾國藩讀書,但凡不讀懂上一句,決不讀下一句;不讀完這本書,決不摸下一本書;不完成一天的學習任務,絕不睡覺,其韌性,可圈可點,實乃難能可貴。

據史載,曾國藩除了個人勤奮有志向,還因為得到了良好的家庭管教。他從認字開始,常常在睡夢中被父親叫醒,隨后起床背誦四書五經。一遍不成就十遍,十遍不成就百遍,百遍不成就千遍,直到背誦下來為止,從而養成了堅持不懈,知難而進的好習慣。

人的天性是趨甜避苦,而孜孜不倦地讀書則是一件苦差事。然而,很多人或許并不知道,常讀書、讀好書本身就是在培養一個人崇高的人生態度,并能磨煉出一個人尚美的心靈和趨強的意志力。曾國藩的會試也并非一帆風順,不過天道酬勤,第三次他終于如愿以償。

他成為晚清第一名臣、戰略家、理學家、文學家、湘軍的創立者和統帥。后人總結歸納他的成功在于五個方面的勤奮:身體上的勤奮,勇于探險和體驗;眼睛上的勤奮,仔細觀察和審閱;手上的勤奮,整理易棄之物和記錄易忘之事;口上的勤奮,互相規勸和訓導;心靈上的勤奮,精誠和苦思。他認為:“天下古今之庸人,皆以一惰字致敗。”

怎一個“勤”字了得,都是從歷史經驗和社會生活中得來的。大凡古代明君名人,在“勤”字上都下足了苦功。在“勤”與“治”上留下許多不朽言論。

還記得在《勸學詩》中,宋真宗趙恒提到,雖然書中未必有黃金屋,但讀書本身是一件有意義的事情。詩中的“蘇秦錐刺股”“孫敬頭懸梁”“匡衡鑿壁偷光”“車胤和孫康囊螢映雪”等典故,都是關于勤奮學習的故事。

唐代文學家韓愈的“書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟”,強調了勤奮在攀登知識高峰和探索知識海洋中的重要性及其價值,并多次將“天道酬勤”這一經典,至理名言,惠贈至親好友。

“有田不耕倉稟虛,有書不讀子孫愚。寶劍鋒從磨礪出,梅花香自苦寒來。少壯不知勤學苦,老來方悔讀書遲。”此出明·朱熹《增廣賢文.警世賢文》之勤奮篇,講的都是同理。

伴隨著時代的進步與發展,“天道酬勤”變成了成語,衍生出眾多關于“勤”的詞匯。譬如:勤勞、勤快、勤政、勤謹、勤勉、勤懇、勤儉;業精于勤荒于嬉、勤能補拙、勤學苦練、勤學好問、勤學勵志、勤學不怠、人勤春早,等等等。

他們都是在告誡人們:“一分耕耘一分收獲”。要想有所為有所成,就要遵循天道酬勤之,有相應的付出,值得去學習領會和借鑒。

“天道酬勤,春華秋實。中國人民堅持聚精會神搞建設、堅持改革開放不動搖,持之以恒,鍥而不舍,推動中國發生了翻天覆地的變化。”這是2018年4月10日,習近平主席在博鰲亞洲論壇2018年年會開幕式上,發表主旨演講中說的一句話,猶如洪鐘、意味深長,今天還在耳畔回響。

在我心目中,李先生一直是一位以勤奮和才華縱橫稱譽的師者。所有作品如其為人,在文化藝術界享有盛譽。所散發出的那種矢志不渝、奮楫追求的進取精神和人生態度,更是我們學習的榜樣和楷模。

“天道酬勤”。今天再讀,往日的情景又浮現在眼前。我們朝夕相處,彼此共鳴,一同見證了走過的路程,一起度過了那些難忘的歲月時光。

他不論做啥都執著努力,追求完美,一步一個腳印,每年邁上一個新臺階。而且,從政時不忘研藝,可謂德藝雙馨。兼收并蓄,集無數光環于一身,使他不斷走向事業峰巔。他的經歷對于我們每一個人來說,都會有所啟迪。只有在勤奮努力的過程中,我們才能真正實現自己的夢想,獲得屬于我們的回報。

至此,我對李先生又有了新的認識和了解。感受到了,這些就是他在事業上精進發展,取得成功的秘訣。可以看出,他也希望我不忘初心,再接再厲,取得新成果。我向李先生致敬。

真誠感謝慷慨贈送,我會倍加珍惜這份禮物,將其化為前行的動力。拿起手中的筆,繼續書寫人生,做有品行、有作為、有操守的作家和詩人,為當今社會做些有益的貢獻。

愿我們共同努力,讓“天道酬勤”的信念在余生旅途中更加閃光。

【作者簡介】

李寶堂,1952年生,山東省嘉祥縣人。畢業于西北師范大學美術系。甘肅日報社原社長、甘肅省文學藝術界聯合會原副主席、甘肅省美術家協會原主席。國家一級美術師。甘肅省領軍人才,享受國務院頒發的政府特殊津貼。敦煌文化形象代言人。中國美術家協會第八屆理事、中國油畫學會理事、中國畫學會理事。他的國畫作品強調寫意精神,善于運用水墨、色彩構建出西部山水的豪邁氣象。眾多文章作品在全國獲大獎,出版多部專著和專集。

池征遙,筆名水也,男,漢族,1956年生人。有在西藏、甘肅及非洲工作經歷。《甘肅建設報》原社長,現定居西安。擁有專業高級職稱。長期以來與文字為伍,尤其酷愛文學藝術,且多有文章發表在國家、地方刊物,獲得過眾多獎譽。被多個國家級媒體評聘為評論員、研究員、文化學者、文學領域優質作者,入選中國名人錄和世界文化名人名典。出版有理論專著和文學專集。

注:本文已獲作者授權發布

純貴坊酒業

純貴坊酒業