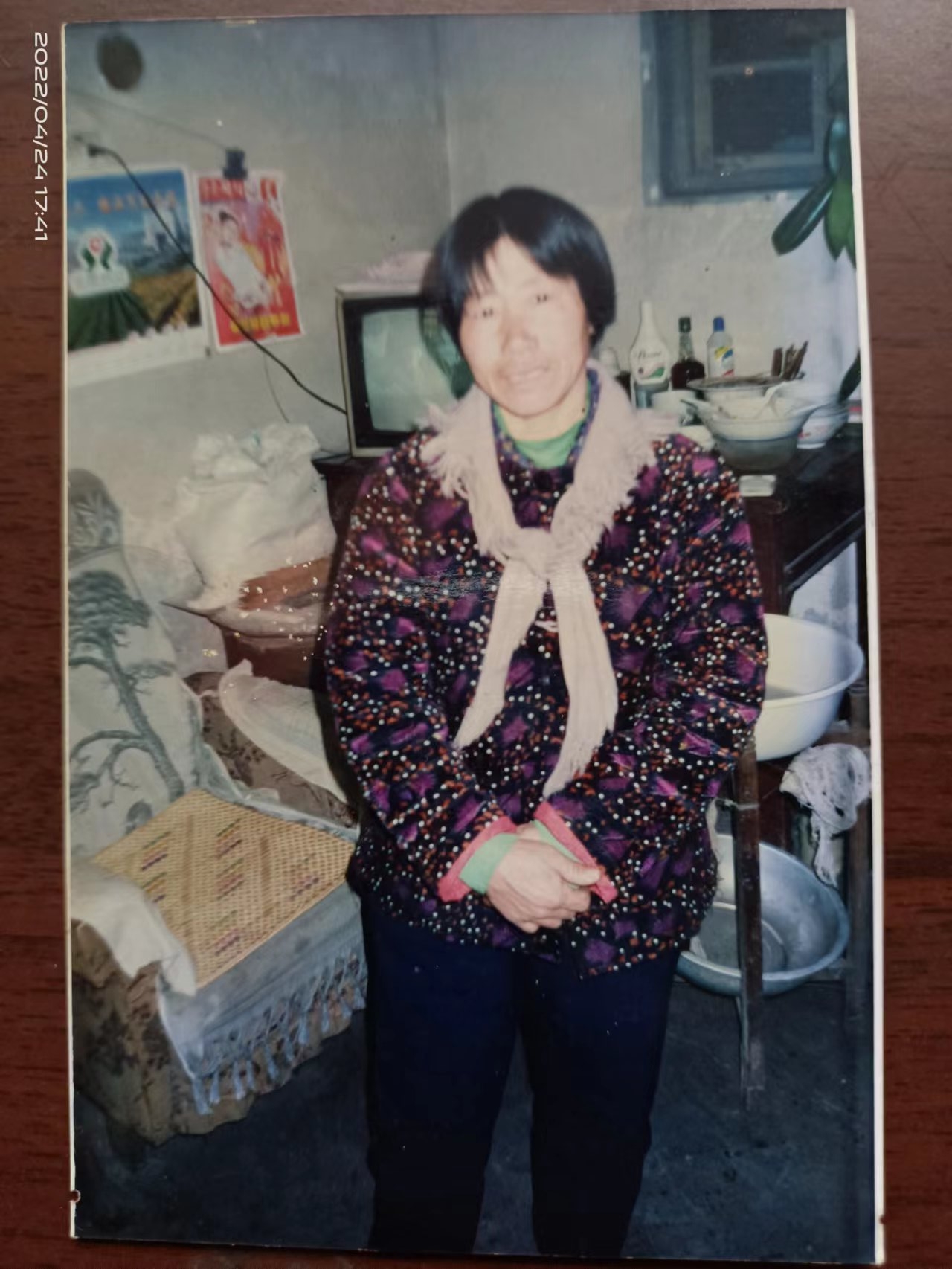

二姐

作者:馬光增

我沒有兄弟,只有三個姐姐。我對大姐、三姐她們小時候的了解多是從母親口中得知的。大姐大我十八歲,在我出生不久就遠嫁到無棣縣了。那個物質困乏的年代,加上自己家三個孩子拖累,大姐對娘家的眷顧、接濟雖然竭盡所能,但也是心有余而力不足。

三姐叫銀萍,是夭折的。那是在1960年生活特別困難的時期,大人吃糠咽菜尚能勉強活下去,年幼的孩子就沒有法子了。那年冬天,只有三歲大小的三姐餓得醒了就哭,哭累了就昏昏沉沉地睡。有一天,三姐在母親的懷里哭著要喝粥。沒有米、沒有面下鍋,哪來的粥喝?三姐哭得實在沒有力氣了,眼看著頭一歪,就在母親的懷里斷了氣。我小時候,母親在煤油燈下做針線活,一說起我三姐,母親就眼淚嘩嘩,心疼不已。

只有大我八歲的二姐,陪伴我度過了快樂的童年。

還在我剛剛記事時,二姐領我捉迷藏,割草挖野菜;教我數數、寫字;教我唱兒歌。大事小事、好吃好喝,都讓著我。那時候,盡管饑一頓飽一頓,但還算能吃上飯。不過,印象中快有一年的光景,我沒有吃過白面饅頭、水餃之類的“奢侈品”了。母親狠狠心,從小甕里舀出一瓢小麥,換來兩個白面饃饃。我一個,二姐一個。連咸菜也不用吃,我狼吞虎咽三口兩口就吃沒了。我問二姐:“你的饃饃呢?”二姐說:“也吃沒了。”第二天吃午飯時,二姐不知從哪里拿出了昨天的那個只咬了一口的饃饃,舉得高高地問我:“聽話嗎?長大好好念書嗎?”望著饞人的饅頭,我當然變乖了:“聽話!一定好好念書!”二姐哈哈一笑,把這個啃了一口的饅頭遞給了我,她自己卻從鍋里拿起了黑得發亮的地瓜面窩窩頭,就著咸菜吃起來。父母親看在眼里,疼在心里。老人你一言我一語地夸獎著二姐,然后帶著激勵的口吻對我說:“聽話啊!長大好好念書,考出去,可別在咱莊稼地里啃坷垃了!”

到了我快要上小學的年齡,二姐已經在陽信縣小桑公社完全小學畢業。就要升初中了,二姐自己提出輟學回家,幫父母掙工分。聽父母和鄰居們說,我二姐念書才分特別好。在班上考試總是數一數二的,升上初中是板上釘釘的事兒。然而,那時正值“文化大革命”掀高潮的階段,學校里除了組織學生到實驗田勞動鍛煉,就是上街游行、喊口號、發傳單。即便是上課,也多是背誦《毛主席語錄》和《老三篇》。那個時代,讀書和不讀書,有文化和沒文化,似乎沒看出有什么差別。農家人也看不到讀書與個人前程有什么關系。二姐是覺著繼續上學學不到東西,還是覺著父母年歲大不能下地干活了,非要輟學務農,幫著父母掙工分,當時都不得而知,也許二者兼有吧?為此,二姐的班主任曹老師不止一次地來我們家,說服我父母,動員我二姐繼續上學:“這孩子天資聰慧,不上學多可惜啊!”

二姐剛下學,啥也不會。插秧,割麥,施肥,除草,間苗等農活,樣樣從頭學起。十五六歲的女孩子,掙的卻是成年女整勞力的八分工。母親五十開外,眼睛又花,晚上還教二姐做針線活。可以說,從那以后,我身上的衣服、鞋襪,全由二姐學著包攬了。

明天是我上小學的第一天了,母親指教著二姐給我做了身新衣服。二姐說還得為我趕做一雙新鞋子,二姐是想讓我穿戴一新,整整齊齊地去學堂,不給家里丟面子。第一次學做鞋,她從鄰居家借來鞋底鞋幫樣兒,比照著。納鞋底用錐子,一不小心錐尖把她的左手中指都鉆透了,鮮血順著手指往下滴,疼得二姐臉色立時蠟黃,臉上直冒冷汗。她吭都不吭一聲,擦干血跡,纏上布條,硬是借著暗淡昏黃的煤油燈,熬了一整夜,天亮時分,終于把鞋子做好了。第二天,我就是穿著這雙沾著二姐鮮血、卻并不怎么可腳的新鞋子到校報到的,心里別提多高興了。

就這樣,二姐無怨無悔,默默地為我付出,一直到我大學畢業。

我趕上了恢復高考的大好機遇。高中畢業幸運地考上了師范,接著又上了大學,有了工作和穩定的收入,繼而成家立業,離開父母,走出鄉村,當過教師、干部,而今又闖蕩京城,開創了屬于自己的一份事業。

每當夜深人靜,夜不成寐時,我時常捫心自問:我能有今天,是靠我的聰明才智?還是靠我的刻苦勤奮?我覺得首先應該感謝家人!沒有全家的托舉之力,沒有二姐放棄學業讓路給我和她默默無語的付出,我自己的努力很有可能半途而廢,前功盡棄。

二姐出嫁到離我們村臨近的惠民縣香翟公社(現屬何坊街道)大劉村一個貧寒農家。大集體,生產隊,二姐姐夫終日勞作,家庭依然清苦。還有兩個外甥女、一個外甥陸續上學,學費書費都難以拿出,二姐整日愁容滿面,似乎苦日子永遠沒有盡頭。“滴水之恩,當涌泉相報。”我長大了,我覺得我有責任、有義務盡我所能,幫助二姐一家度過難關。夏收幫著收割小麥點種玉米,秋收幫著掰玉米播種小麥。為孩子們交學費,幫他們家里買化肥,購農機,建房子。只要二姐張口,我就會毫不猶豫地慷慨解囊,鼎力相助。

村里鄰居經常對二姐說:“你呀,可沾了你兄弟的光啦!”

其實,這點力所能的幫助也算不上什么。在那個生活困頓的年代,一奶同胞,我和二姐相依為命,艱難度日,二姐為我的付出實在太多了。

我怎能忘恩負義,忘記了我的二姐呢!

2021年1月20日

編輯評議

讀罷此文,哀感再三:一為三姐的夭折。沒有粥喝,饑餓得連哭的力氣都沒有了,三歲的幼兒,眼睜睜地餓死在母親的懷抱;二為二姐的輟學。貧窮的年代,罕有一個白面饅頭,懂事的二姐卻舍不得吃,只是咬了一口,就省與“我”吃。為了幫襯困頓的家庭,讓父母能全力供“我”上學,成績優異的二姐毅然決然地輟學回家,幫父母掙工分。二姐學著母親的樣子,在昏暗的油燈下為“我”縫制新衣新鞋,錐尖兒刺透手指,點點鮮血浸透鞋底的情景,“我”怎能忘記?三為全家對“我”的供養和犧牲之恩。父母和二姐把好吃的給我,好穿的給“我”,求學的機會給“我”,“我”怎能不感恩戴德、永志難忘呢?

《弟子規》云:“兄道友,弟道恭,兄弟睦,孝在中。”當哥哥姐姐的要對弟弟妹妹友愛,做弟弟妹妹的要要懂得尊重恭敬哥哥姐姐,有能力有機會時一定要感恩和報答哥哥姐姐曾經的幫助和厚愛。這樣,兄弟姊妹之間便能和睦相處、其樂融融,自然也就會孝敬父母的。

“二姐”和作者做到了,令人肅然起敬,感動于心。

馬光增

山東省濱州市陽信縣商店鎮馬騰霄村人

先于山東教育學院(現齊魯師范學院)中文系畢業

后于山東大學古典文學碩士研究生畢業

先短暫留校,旋任陽信三中、陽信一中教師、縣委新聞科長

后供職于新華社山東分社、《人民日報.海外版》、《經濟日報.農村版》等報媒

現創辦北京今日采風文化傳媒有限公司、北京領新傳媒有限公司,并任董事長兼總經理

作為資深媒體人,

在從事新聞工作過程中,記寫了大量消息、通訊等,另其報告文學、散文、詩歌等作品散見于各類報刊雜志

在地方史志等古籍史學方面也有所研究

現居北京

注:本文已獲作者授權發布

純貴坊酒業

純貴坊酒業