釣冷水魚記

作者:柳邦坤

少年時代,在刺爾濱河里釣冷水魚的經歷,還是很值得回味的。

刺爾濱河是匯入法別拉河的最大支流,而法別拉河則是注入黑龍江的較大河流之一。它發源于黑河市愛輝區最北部的濱南林場施業區內,發源地為河界山,這里是三河之源,除刺爾濱河外,還有流入黑龍江的寬河、流經嫩江市注入嫩江的臥都河,皆發源于此。刺爾濱河流經濱南林場、新生鄂倫春族鄉和上馬廠鄉,全長115公里。刺爾濱河處于小興安嶺嶺脊的低洼處、溝塘中,河兩岸山峰起伏,森林密布,是黑河市生長落葉松的主要林區之一。河畔則生長著柳樹、山丁子樹、臭李子樹,河流到哪兒,這些樹一直跟著生長到哪兒,如從高處看,便會發現綠樹掩映的河岸彎彎曲曲,如見首不見尾的神龍。由于植被好,污染小,河水異常清澈。無論春夏秋冬,刺爾濱河四季皆景,風光宜人。刺爾濱河由于在寒地高山密林間流淌,水比較涼,因此盛產冷水魚,刺爾濱河里曾生長有哲羅魚、細鱗魚等世界上稀有的冷水魚種,還有花翅膀子和柳根子等冷水魚。

我們到刺爾濱河垂釣冷水魚,都是步行去,當時連自行車也沒有。釣魚的伙伴有英杰、國躍,英杰是長我們幾歲兄長,小名長海,他帶我們去。我們多是在周三下午沒有課和周日的時候去。那時上小學,趕上特殊歷史時期,課業也不緊。釣冷水魚不需要多少釣具,對竿、餌等也沒有太多講究。

刺爾濱河距離家鄉的林區小鎮,不到5公里路程。我們沿林區的防火公路趕到目的地,這里是兩條小河相會的地方,稱為三岔頂子。這是刺爾濱河的上游,河面不寬,最寬處六七米,窄處也就三四米,人縱身跳躍,差不多就能跨過去。我們只帶上拴好魚鉤的魚線,在路邊的草叢里抓一些螞蚱做魚餌。到刺爾濱河后,在河邊折一根柳條,或在附近山上砍一根細細的白樺樹,釣竿就有了。將魚線系在魚竿上,將還活著的螞蚱串到魚鉤上,即可釣魚了。

我們大多是釣刺爾濱河中最多的花翅膀子魚,而這種釣法正適合釣花翅膀子魚。“花翅膀子”當然是俗稱,因這種魚的鰭很特別,大而美,特別是釣出水面時,鰭美麗如花,靈活地飛動,如鳥兒的翅膀。鄂倫春民歌里稱這種魚為“花翅”,是譯成漢語的稱謂。一廣電同事洪生君,原來是在地區一車隊開大貨車的,開車到過呼瑪等許多地方,見過、吃過這種冷水魚,他叫“花翅子”。有一年去沾河漂流,同行的遜克縣車陸鄉的牛鄉長稱這種魚為“花翅膀兒”。另外,黑河還有人叫“金線兒”“紅線兒”,這種魚的背部兩側有道道金黃色的線兒,因此得名,近年似乎稱其為“金線兒”的人多。同樣隸屬黑河市,但也許所處流域不同,文化有一定差異,嫩江人有另外的叫法,稱為“紅娘子”。被其學名困擾好多年,一直進行搜尋、探究,如果請教專家,可能馬上就迎刃而解,但一直沒有機會請教魚類專家。近年好不容易才搞清楚,它是茴魚,鮭形目鮭亞目茴魚科。中國的茴魚有黑龍江茴魚、鴨綠江茴魚、北極茴魚三種,在黑龍江流域,自然應該是黑龍江茴魚。但介紹黑龍江茴魚時稱其俗名為斑鱒子、紅鱗魚、魚華、海羅茨,非常奇怪的是,并沒有黑河一帶稱之為花翅膀子或金線兒的俗名,這可能出了黑河后這種魚就有了另外的俗稱?我也知道俗稱往往千差萬別,同一種魚類、植物,各地有各地的叫法。從魚身體兩側是否有明顯的金線和外形看,我覺得花翅膀子更接近北極茴魚,在國內,北極茴魚主要產在新疆阿勒泰額爾齊斯河;在國外,俄羅斯西伯利亞的許多河流里有分布。北極茴魚與花翅膀子的外形相似,身上也有金線。網上看到過一個視頻,一中國釣魚愛好者在俄羅斯的河里釣北極茴魚,河里的北極茴魚真叫多,他不用動地方,甩桿就有,釣上一條便迅疾放生一條。這種魚離開水很快會捂膛,另外茴魚是保護魚類,因此他只是釣,享受釣魚的樂趣,不取、放生,保護物種,以利繁衍。

花翅膀子喜在水流湍急處棲息,有水流動湍急處稱為“花流(黑河人發音liù)兒”或“花哨兒”。花翅膀子喜歡吃捕食,就是能從水里躍出,飛快捕捉螞蚱、瞎虻、蜻蜓等活物。釣魚時,就模仿螞蚱、瞎虻等在河面上游動,引誘其上鉤。在“花流兒”的上端就將上有餌料的魚線甩進河里,那魚線既不用墜兒,也不用魚漂兒。做餌料的螞蚱飄浮在水面上,順著水流兒往下走,釣魚的人在岸上也同時順河走。待到“花流兒”的末梢,如果有魚,這時就上鉤了,花翅膀子就在“花流兒”的下端水域里生活。有釣者總結出這樣的經驗:“水大釣哨兒尾,水小釣哨兒頭”。雨后,河漲水,水勢大,花翅膀子一般待在花流兒的尾端,接近水流平緩處;水勢小的時候,花翅膀子會待在花流兒的前端。花翅膀子咬鉤時,非常快,有迅雷不及掩耳之勢,因螞蚱浮在水面,魚咬鉤時飛快地跳起來,一點都不遲疑,一口將螞蚱搶入口中,魚線頓時崩緊,這時釣者要反映迅速,快、穩,用力適度,將竿兒揚起,魚便從河中拎出來,鰭帶著水珠像綻開的花兒一樣抖動著,魚身上道道金線在太陽照耀下,熠熠閃光。那場面非常精彩,那感覺特別暢快。釣花翅膀子出水時的瞬間感受可以用“驚心動魄”來形容,緊張、刺激。做餌的螞蚱沒有,可隨時抓幾個瞎虻,瞎虻也是釣花翅膀子的常用餌料。

這樣的釣法,也適合釣細鱗。細鱗一般待在花流兒的尾端,或尾端之后形成的渟(河水平穩處、水深處,黑河人發音tìng,漢字里沒有同樣發音的字,只能用這個發音二聲的字代替)里。細鱗學名細鱗鮭,是名貴冷水魚。我有幾次在刺爾濱河釣細鱗魚的經歷,那魚極狡猾,任你心急如焚,它就是不上鉤。在岸上的草叢里端坐,可清晰地看到那黑色的細鱗魚在靠近渟的穩水里臥著不動,也許是不夠耐心,也許是非專業釣手技巧不夠,終究沒有釣到細鱗魚。細鱗有小伙伴兒釣到過,當時覺得誰釣到,誰很了不起。一次和幾個同學利用初中畢業的暑假,去原始森林了打獵、釣魚,遇到一頭野豬,由于初次狩獵,經驗不足,沒有打到獵物。回程釣魚,利勝同學在松花河里釣到一條細鱗。

在刺爾濱河里釣哲羅,是用曲蛇(蚯蚓的俗稱)做餌料。哲羅一般棲息在渟里,渟為水積聚不流動處,水面較闊,水面平緩如鏡,因此也叫穩渟;渟里的水一般都很深,水深處看不見底,因此也叫深渟。釣哲羅,不同于釣花翅膀子和細鱗魚,釣花翅膀子不需要耐心,你就順著河走即可,有時一天順著河,邊釣邊走,還要逆水折返,走十幾里、幾十里路是常事。釣哲羅可省力些,卻要費心些。哲羅魚同細鱗一樣,資源極少,又非常難釣。當時我很少聽到說誰在刺爾濱河里釣到了哲羅魚,但一次我和釣魚同伴兒在刺爾濱河釣魚,親眼見到兩個鄂倫春捕魚高手在河里,用魚叉逮到哲羅魚,他們劃著樺皮船,在河上捕魚。多年后和家在新生鄂倫春族鄉的林剛同學說起我看到的一幕,他說他也曾劃樺皮船下網捕魚。林剛是鄂倫春族,也善于釣魚,鄉人稱他 “小魚郎”,哲羅、細鱗、花翅膀子,他都釣到過。

物以稀為貴,哲羅魚正是如此。哲羅魚尤為日本人喜愛,日本人把哲羅魚視為中國神話中麒麟、鳳凰般的祥瑞動物,尊哲羅魚為夢幻中的“神魚”,誰要釣到即可登報、上電視。但在日本是難以釣到的,因此,大約30多年前,一批批“釣師”“釣人”便擁來黑龍江省。有一年,日本的一個釣魚協會到嫩江縣北部的臥都河垂釣冷水魚,其中一名釣魚高手非常幸運地釣到了一條大哲羅,把他們高興得手舞足蹈,當即把魚用宣紙拓了下來,回到縣城,馬上往國內發電報告喜訊(那時電話還未普及)。當時我在嫩江北部的一個礦區籌建處工作,恰巧住在嫩江賓館,遇到了這個釣魚團。

民國版《璦琿縣志》載:細鱗、哲羅“皆璦琿昔年貢品也。”古時細鱗、哲羅是貢品,可見其尊貴。

刺爾濱河里的柳根匙兒也是有名的冷水魚,柳根匙兒也叫柳根子、柳根兒,為拉氏鱥、湖鱥和真鱥的統稱,學名拉氏鱥,現稱洛氏鱥,隸屬于鯉形目、鯉科、鱥屬。有專家稱其為最原始的魚類之一,可作棲息地環境指示生物。柳根匙兒體型修長、側扁,大的約半尺左右長,體背側灰黑色,腹部白色,背部正中有隱約黑條紋,善群聚,喜歡到流水口覓食,靜、淺水灣也是其逗留處,河邊柳樹根部流水沖擊成洞,須根隨流水舞動,是柳根匙兒最愛游動的地方,這也許是得名的原因吧。柳根匙兒魚追食兇猛,記憶力差,這也許就是好釣一些的原因。釣柳根匙兒就不用活餌料了,用曲蛇即可,根據其喜成群結隊的特點,找到河邊柳樹根部的藏身處,就可以釣上來一些。如遇到半尺左右長的柳根匙兒,是意外收獲,幸運時,一次可釣上十幾、幾十條。泡子里柳根匙兒也多,但沒有河里的個頭大,口感比河里的也略差。泡子里除柳根匙兒外,還有鯽瓜子、山胖頭(也有人俗稱老頭魚,學名葛氏鱸塘鱧)。泡子釣魚考驗耐心,也考驗技巧,其中山胖頭魚的口大,最容易釣到,鯽瓜子最難釣。柳根匙兒可以釣,泡子釣魚,要選一處最佳位置,有人提前撒餌料喂臥子。也可以用魚囤來囤,有一次在刺爾濱河畔的一個泡子釣魚,趕上下雨,我用一個泡子邊上別人遺棄的破魚囤,用帶的饅頭抹到囤口做誘餌,囤到了一書包柳根匙兒。柳根匙兒肉質鮮嫩、肉味鮮美,無腥味兒,口感好,沒有小刺,大的可醬燜、紅燒、烤,小的可晾魚干兒、干炸、做魚醬,特別是炸出的魚醬,最適合就面條、苞米面大餅子吃。

釣冷水魚的方法很多,除用魚竿釣外,有下甩線的,拉毛鉤的,下“倔噠”鉤的,我聽到一位釣魚愛好者說,他用毛鉤釣過花翅膀子,毛鉤的“毛”是仿生魚餌,不用真餌料;有擋“亮子”的,一般是秋末魚王下游洄游時,用木桿、石頭等做成“亮子”,大魚小魚盡可囊獲;有下旋網的,下掛子的。用網方便、快捷,收獲又多,但垂釣是任何形式不能取代的快樂。當然也有人用毒藥藥魚、用電電魚、下“絕戶網”(不管魚大小,一網打盡)逮魚,這都是破壞生態環境的野蠻捕獲法,當休矣。多年前,來自南方的淘金客在刺爾濱河上非法采金,致使河床改動,河水污染,許多原來曾在河里自由自在游弋的冷水魚遭遇滅頂之災。一次回故里,來到刺爾濱河畔,看見因非法采金,河道改觀,變得丑陋不堪,也聽說河里已難見花翅膀子魚。有一年到新生鄂倫春族鄉采訪,鄂倫春族葛長云大媽、吳瑞蘭大媽告訴我,原來我們非常熟悉河的深淺,南方來的采金人非法采金,使刺爾濱河河床出現大坑,一名鄂倫春同胞過河時給淹死了。采金污染了河水,原來不難見的大哲羅沒有了……說起來非常氣憤,足見鄂倫春族百姓對生態環境的關注與愛惜。后來政府出重拳打擊非法采金者,使刺爾濱河自然生態得到保護,經過二十多年時間的恢復,如今刺爾濱河已經變得美麗、清澈起來,希望哲羅、細鱗、花翅膀子,再回到刺爾濱河里棲息繁衍。哲羅、細鱗、花翅膀子魚,應該都和洛氏鱥一樣,是棲息地環境指示生物,對水質的要求非常苛刻,水質污染,便會使這些冷水魚遭受滅頂之災。

如今刺爾濱河流域已獲批省級自然保護區,對冷水魚的保護也是利好機遇。說到保護區的的批準建立,我還貢獻了綿薄之力。我自小在刺爾濱河畔生活,對她充滿感情,寫過三四篇關于刺爾濱河的文字,其中有的在報紙上發表過,我把這幾篇文字都貼到新浪博客上,一位不認識的博友給我留言,說她(從網名看,似乎是一位女性)寫刺爾濱河申報省級自然保護區的規劃報告時,引用、參考了我寫刺爾濱河的文章,說表達由衷謝意。但沒有留下真實姓名、工作單位和聯系方式,就沒有看到報告,她給我留言時,保護區已經批準下來。如果獲知聯系方式和她的姓名,可以讓其出具一份引用證明,也算是留一份紀念吧。感覺她是黑龍江省林業設計院的人員,留下一點遺憾,不過做了無名英雄也很欣慰,因對母親河設立自然保護區也算盡了一份心,出了一份力。成立了專門機構,這對于保護包括刺爾濱河里的魚類資源在內的各種資源是大有裨益的。

鄂倫春人用于釣魚、狩獵的樺皮船,已成為非遺手工技藝。乘白樺樹皮制作的小“威乎”沿河道行進,輕便、快捷。如今,有橡皮筏,也很方便,一邊乘小舟漂流,盡情飽覽河兩岸景色,一邊垂釣,盡享漁翁之樂。怡然自得,悠哉優哉。刺爾濱河,既是觀賞濱南林區風光和新生鄂倫春族民俗風情的好去處,也曾是垂釣冷水魚的好去處。

當然,北疆適合釣冷水魚的河流很多,其中最大的兩條干流是黑龍江、嫩江,這兩條江的一級支流、二級支流如呼瑪河、寬河、法別拉河、公別拉河、遜別拉河、沾河、辰清河、茅蘭河、豬肚子河、臥都河、門魯河、甘河等等,都曾經是冷水魚的棲息之所。

如今,隨著資源量減少,黑龍江茴魚和細鱗鮭、哲羅鮭等冷水魚一道,已列入《國家重點保護野生動物名錄》,禁捕、禁食。不過哲羅鮭、洛氏鱥人工養殖成功,東北的早市多有售賣洛氏鱥,今年夏天在丹東、黑河、北安等城市,都見過、品嘗過洛氏鱥,雖然是養殖的,但味道依然鮮美無比。這對喜食冷水魚者,是一個福音。

兒少時釣冷水魚花翅膀子,是難以忘懷的美好記憶。

(原載《雪花》文學雙月刊2024年第六期)

刺爾濱河濱南段

刺爾濱河濱南段

刺爾濱河新生段

刺爾濱河新生段

非法采金破壞后的刺爾濱河,可見采金后挖出的沙丘

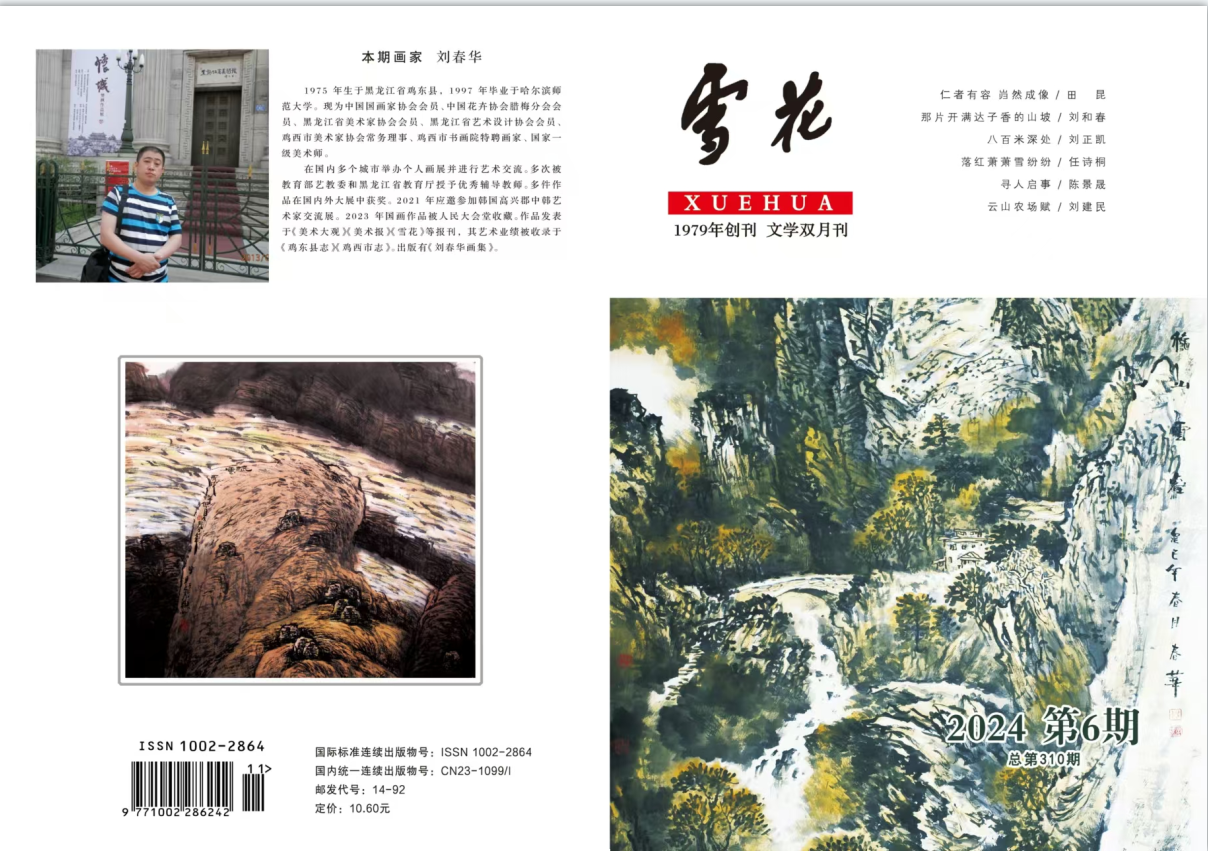

《雪花》文學雙月刊2024年第六期封面

《雪花》文學雙月刊2024年第六期目錄

作者簡介:柳邦坤,曾長期在黑龍江北疆林區、礦區、高校、市委部門、廣播電視媒體生活、工作,后轉行到內地高校任教。業余文學寫作,有散文、詩歌、歌詞、評論等發表、獲獎,作品散見《人民日報海外版》《黑龍江日報》《北方文學》《海燕》《歲月》《青年文學家》《北極光》《雪花》《北方音樂》等,出版有《帶你游黑河》《從大森林里來》《大地上行走》《分界》等散文集。

注:本文已獲作者授權發布

純貴坊酒業

純貴坊酒業