追憶韓都冷

——蒙古族民歌的不朽傳奇

作者:陳寶林

兩年前,在一場演出中,韓都冷突發心臟病,永遠地離開了他深愛的這片熱土,唱完了心中最后一首蒙古族民歌。然而,他那如草原之風般的歌聲,卻永遠留在了人們的心中,成為了永恒的記憶。

在通榆縣包拉溫都蒙古族鄉五道營子村的南邊,有一片廣袤無垠的草原。這里綠草如茵,牛羊成群,微風拂過,草浪翻滾,宛如一片綠色的海洋。曾經,在這片充滿生機與寧靜的草原上,常常會傳來一陣悠揚動聽的歌聲,那是年過六旬的蒙古族老人韓都冷在牧羊時的吟唱。他的歌聲高亢嘹亮,帶著草原的粗獷與豪邁,又蘊含著深情與溫暖,回蕩在這片他深愛的土地上。

1950年6月,韓都冷出生在內蒙古科爾沁左翼中旗舍伯吐鎮花胡碩蘇木敖包營子屯的一個蒙古族家庭。他的父親韓好日老和母親金香都是當地有名的蒙古族民歌手,他們用歌聲講述著草原的故事,傳遞著蒙古族人民的情感與精神。在這樣的家庭環境中,韓都冷從小就與音樂結下了不解之緣。幾年后,在父母的精心傳授下,他繼承了百余首蒙古族民歌,這些民歌成為了他生命中不可或缺的一部分,也奠定了他日后成為優秀民歌歌手的基礎。

1972年,韓都冷家從敖包營子屯遷到了鄰屯道寶營子屯。這一年冬季,旗里要舉行文藝匯演,韓都冷天天晚上在隊里練歌,為匯演做著精心準備。就在一個普通的夜晚,一段美好的緣分悄然降臨。家住吉林省通榆縣包拉溫都蒙古族公社五道營子大隊的蒙古族女青年韓海米,去內蒙道寶營子屯辦事。晚上,她被一陣悠揚的歌聲吸引,順著聲音來到了韓都冷練歌的地方。韓海米被韓都冷的歌聲深深打動,正聽得入迷時,有人提議唱一首《敖包相會》。韓都冷說:“還得找一位女歌手,配合唱。”然而,一時之間找不到合適的女歌手,這時,美麗的韓海米自告奮勇要配合演唱。她的嗓音宛如百靈鳥般清脆動聽,與韓都冷的歌聲配合得天衣無縫。《敖包相會》唱完后,激起了在場人們熱烈的掌聲,經久不息。韓都冷練完歌后,與韓海米聊了起來,兩人一見鐘情,以歌為媒,交上了朋友。1974年春天,韓都冷和韓海米喜結連理,步入了婚姻的殿堂。婚后,因為韓海米的父母年事已高,又多病,家中缺乏勞動力,韓都冷毅然決定來到包拉溫都五道營子屯居住,承擔起照顧岳父母的責任,用實際行動詮釋著愛與擔當。

在包拉溫都五道營子屯,韓都冷的生活雖然平凡,但卻充滿了詩意。每天有閑暇的時間,他和韓海米就你一句我一句地唱著民歌,那悠揚的歌聲從屋內飄出,吸引著鄉鄰們紛紛前來聆聽。有時,鄉鄰們還會跟著一起唱,屋子里充滿了歡聲笑語,洋溢著濃厚的民族文化氛圍。村在組織文藝演出時,韓都冷不但是骨干還是組織者,他憑借著自己的音樂才華和對民歌的熱愛,為鄉親們帶來了一場場精彩的演出,豐富了大家的精神文化生活,也讓更多的人感受到了蒙古族民歌的魅力。

在黨的富民政策的指引下,他憑借著自己的勤勞與智慧,成為了村里有名的致富能手。1991年,韓都冷光榮地加入了中國共產黨,富起來的韓都冷并沒有忘記初心,他總是用民歌向黨、為朋友們頌真情,用歌聲表達對黨的感激之情和對美好生活的熱愛。他要用歌聲記錄下這美好的生活,讓更多的人感受到黨的富民政策帶來的巨大變化。

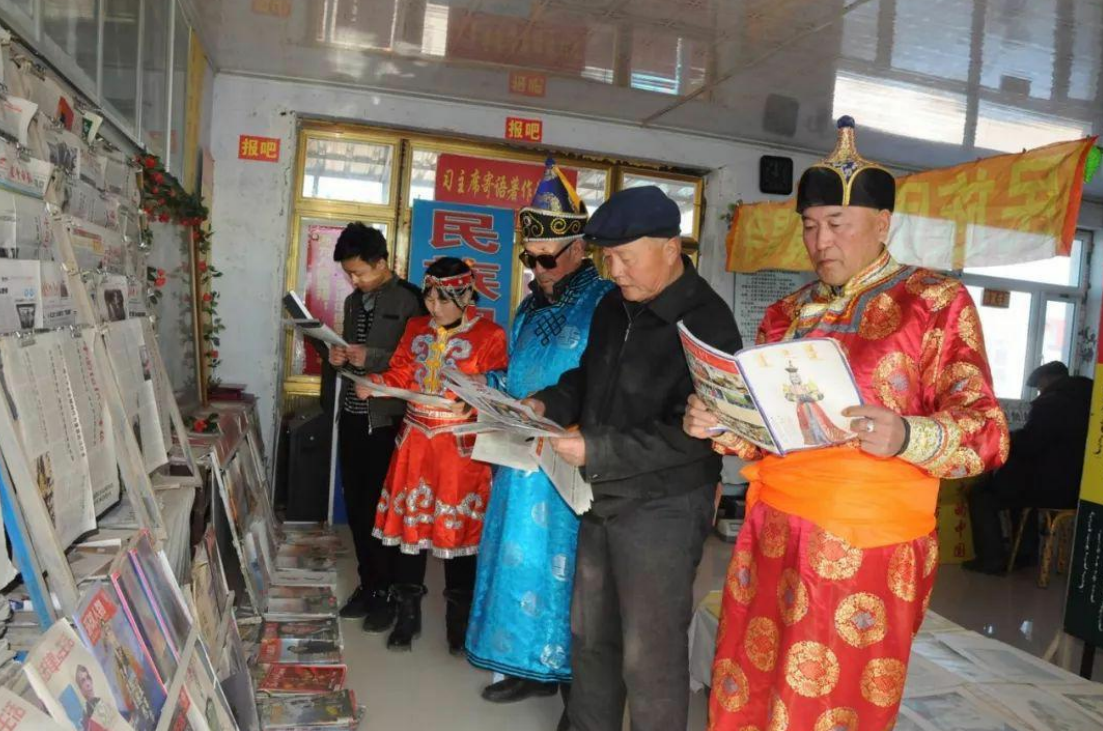

韓都冷已經成為了當地備受尊敬的民歌歌手。他通過唱民歌,把一頓頓民族文化大餐奉獻給鄉鄰們。無論是在杏樹林里,還是在美麗的草原上,亦或是在希望的田野上、年節喜慶的日子里、屯子里的廣場上,都能看到他演唱的身影,聽到他那悠揚動聽的歌聲。他的“粉絲”遍及當地,大家都被他的歌聲所打動,被他對民歌的執著所感染。

為了讓蒙古族民歌得到更好的傳承,韓都冷收了一男一女兩個徒弟:男生何額日敦和女生包圖亞。他毫無保留地將自己的演唱技巧和對民歌的理解傳授給他們,希望他們能夠將這門古老的藝術傳承下去,讓蒙古族民歌在新時代煥發出新的光彩。

在唱民歌的同時,韓都冷又產生了創作新民歌的興趣。他用創作的新民歌歌頌黨、歌頌改革開放、歌頌祖國、歌頌家鄉、歌頌美好生活……功夫不負有心人,幾年來韓都冷創作了上百首新民歌,用蒙漢文記滿了幾大本。他經常用創作的民歌為鄉鄰們演唱,受到了大家的熱烈歡迎。

2012年11月6日,韓都冷被白城市政府評為“市非物質文化遺產蒙古族民歌傳承人”。這一榮譽不僅是對他個人的肯定,更是對蒙古族民歌這一非物質文化遺產的重視和保護。韓都冷深知自己肩負的使命,他將在傳承蒙古族民歌的道路上,越走越遠,越走越寬。

韓都冷依然活躍在那片他深愛的草原上,他一邊牧羊,一邊用蒙語唱著歌頌民族英雄嘎達梅林的歌。他的歌聲中,既有對英雄的崇敬,也有對家鄉的熱愛,更有對未來的憧憬。他用自己的行動詮釋著蒙古族民歌的魅力,用歌聲傳遞著正能量,讓更多的人了解蒙古族文化,感受草原的魅力。

韓都冷的故事,是草原上的一首動人之歌。他用一生的時間,傳承和弘揚著蒙古族民歌,用歌聲記錄著時代的變遷,用歌聲表達著對生活的熱愛。他的歌聲,就像草原上的河流,永遠流淌在人們的心田,滋潤著每一個熱愛音樂和文化的靈魂。他雖然離開了我們,但他的歌聲將永遠在草原上回蕩,激勵著后人繼續傳承和發揚蒙古族民歌這一寶貴的文化遺產。

(注:本文已獲作者授權發布)

純貴坊酒業

純貴坊酒業