鄉村閱讀“故事會”之草原深處的書香使者:張樹森

作者:陳寶林

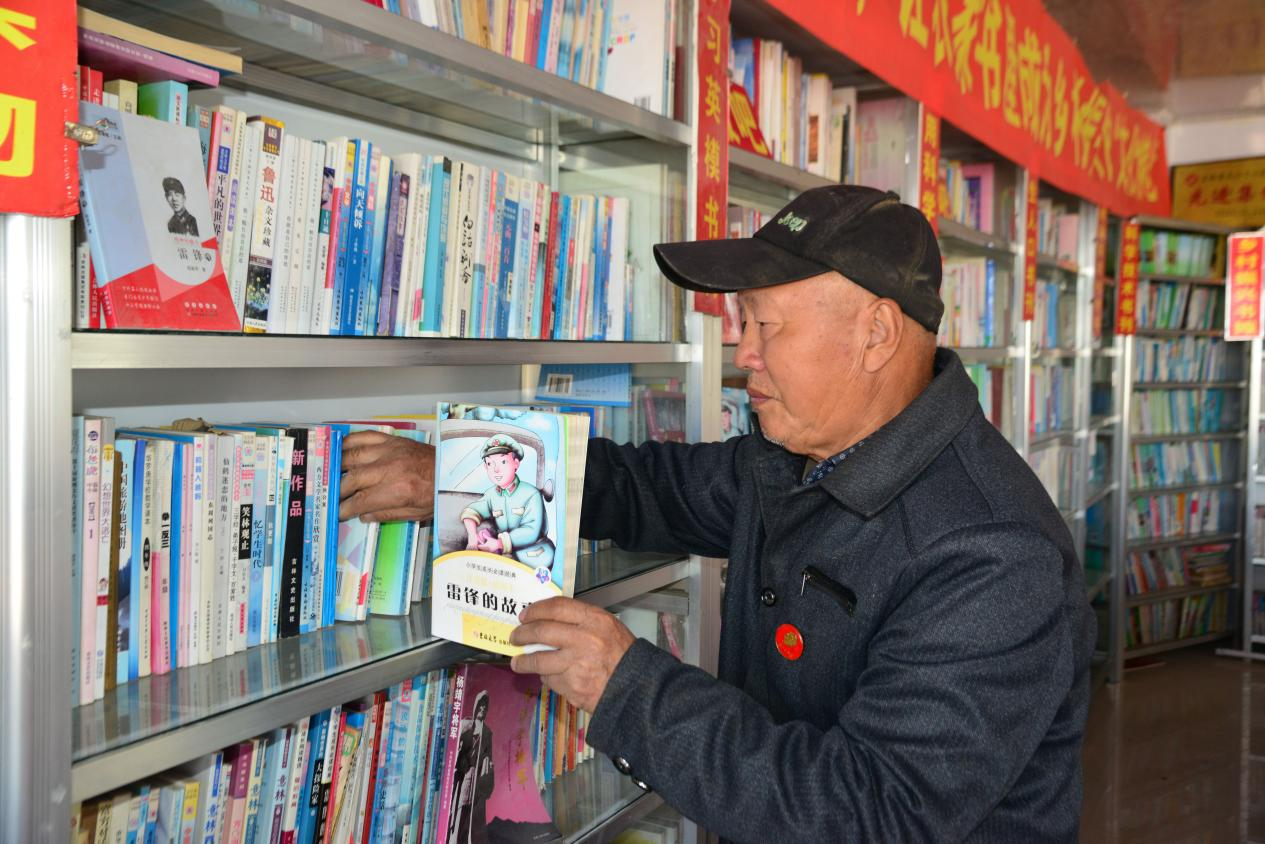

在廣袤無垠的吉林草原深處,有一個叫迷子荒的小村莊。這里交通閉塞,信息滯后,村民們世代以放牧為生,思想觀念相對保守,經濟也較為落后。然而,就是這片看似與世隔絕的土地,卻因一位名叫張樹森的老人而悄然發生著改變,他用21年的堅守與奉獻,讓書香在這片草原深處彌漫,為村民們打開了一扇通往知識殿堂的大門,成為了草原深處當之無愧的書香使者。

張樹森與迷子荒村結緣甚早,多年的農村基層工作經歷,讓他對這片土地充滿了深厚的感情,也深知改變這里的貧窮落后面貌并非易事。空洞的大道理在這里難以奏效,張樹森深知,只有充實人們的精神世界,激發他們內心深處的求知欲和奮進心,才能真正為這片土地帶來希望。2004年,退休后的張樹森沒有選擇安享晚年,而是毅然決定發揮余熱,為迷子荒村做點實事。在那個智能手機尚未普及的年代,信息獲取渠道有限,張樹森敏銳地意識到閱讀對于提升村民文化素養、拓寬視野的重要意義,于是他做出了一個在當時看來頗為大膽的決定——創辦“報吧”。

為了實現這個目標,張樹森收回了自家位于臨街、年租金達7000多元的180平方米店面房,自掏腰包3.7萬元,購置了5000多冊圖書,訂閱了64份報刊,并添置了桌椅等設施,創辦了迷子荒村最早的“報吧”書屋。書屋一經開放,便吸引了眾多村民前來。起初,人們懷著好奇的心情,三五成群地走進書屋,翻閱著各類書報。當年,全鄉就有4000人次前來光顧,這在一個人口不多的小村莊來說,無疑是一個令人矚目的數字。然而,隨著村民求知欲的不斷增長,小小的書屋逐漸難以滿足大家的需求。

2009年,張樹森積極行動起來,他多方籌集資金,購置了2萬多冊涵蓋理論、文化、科技等各類知識的圖書,并將報刊訂閱種類增加到70余種。不僅如此,他還精心設立了科技書攤、法律書攤、文化書柜和紅色基因傳承室等10個學習區域,滿足不同村民群體的閱讀需求。同時,他發動鄉里12名老干部、老教師、老戰士等“鄉賢”擔任志愿者,共同參與“報吧”書屋的管理與服務工作。這一系列舉措,極大地豐富了書屋的藏書量和活動內容,提升了書屋的服務質量。當年,就有38戶村民通過在書屋學習科技知識,掌握了先進的養殖、種植技術,成功實現了致富。消息傳開后,越來越多的村民紛紛走進書屋,書屋成為了村民們獲取知識、交流經驗的重要場所,也逐漸成為鄉村文化生活的核心陣地。

同年,“報吧”與迷子荒村農家書屋順利整合,并于2018年正式掛牌為“新時代文明實踐站”,這標志著書屋的發展邁入了一個新的階段。為了給村民提供更加便捷的閱讀服務,張樹森和老伴將書屋全年365天、每天24小時不間斷開放。他們甚至吃住在書屋,時刻準備為前來閱讀的村民提供幫助。書屋內,不僅免費供應茶水,方便村民長時間閱讀,還貼心地在桌子上擺放了不同度數的花鏡,方便老年讀者閱讀,為來往讀者提供了全方位的便利服務。此外,張樹森還定期舉辦豐富多彩的活動,如書報閱覽、文物展、民族文藝演出等。每年7月,會舉辦歌頌偉大祖國和中國共產黨的讀書活動,激發村民的愛國情懷;9月,開展民族團結進步書刊讀書競賽,增強各民族村民之間的團結與交流;10月則會舉辦“慶國慶、愛我中華、愛家鄉”讀書會,讓村民在閱讀中更加熱愛自己的家鄉和祖國。在張樹森的努力下,農家書屋已然成為了全鄉全民閱讀的核心陣地,成為了村民們精神生活的重要寄托。

21年來,張樹森和老伴幾乎將全部精力都傾注在了農家書屋上。無論是酷暑嚴寒,還是風霜雨雪,他們始終堅守在書屋,為村民服務。有人問張樹森,這么多年來,是什么支撐著他一直堅持下去?他總是堅定而質樸地回答:“咱倆要通過書屋為村民服務一輩子!等我們年邁體衰、邁不動腿時,就把書屋傳承給子女,讓這份事業永遠延續下去!”這樸實的話語,道出了他對這份文化事業的執著與熱愛,也彰顯了一位老黨員、老基層工作者的責任與擔當。

張樹森,這位在草原深處默默奉獻的文化使者,用自己的堅持和付出,為村民們打開了一扇通往知識殿堂的大門,讓書香浸潤著這片廣袤的草原。在他的努力下,閱讀已經成為了迷子荒村的一種風尚,知識改變命運、文化振興鄉村的理念深入人心。他用自己的實際行動,詮釋了“扎根草原,播撒書香”的深刻內涵,為鄉村振興注入了源源不斷的文化動力,成為了鄉村閱讀領域的一座不朽豐碑,激勵著更多的人投身到鄉村文化事業建設中去,讓書香彌漫在每一個鄉村角落,照亮鄉村振興的前行之路。

(注:本文已獲作者授權發布)

純貴坊酒業

純貴坊酒業