蘭州碧血碑詩辨

作者:馬同儒

【提要】蘭州肅王府“碧血碑”,是蘭州寶貴的歷史文化遺產,也是證明蘭州具有厚重文化積淀的說明書之一。關于此碑的產生歷史背景及相關辨認等問題,本文作者于曾在今日頭條”公眾號上,以《發現:蘭州肅王府變故之下的“碧血碑”》為題發表。后來蘭州著名文史專家孫華嶸先生分別曾以《肅王府:蘭州厚重的歷史文化》為題發表于《蘭州日報》,以《肅王府:蘭州歷史文化的見證》為題,發表于《人文甘肅》(八)叢書上,遺憾的是作者在文中僅僅引用了關于蘭州肅王府“碧血碑”重新辨認詩文的結論部分。故而在此,為了較全面地展現對碑文重新辨認結論的依據和理由,認為有必要將昔日撰寫的小文整理出來,試圖通過與孫華嶸先生之文相對照,可以較好地達到珠聯璧合的作用,以饗讀者。

一、歷史背景

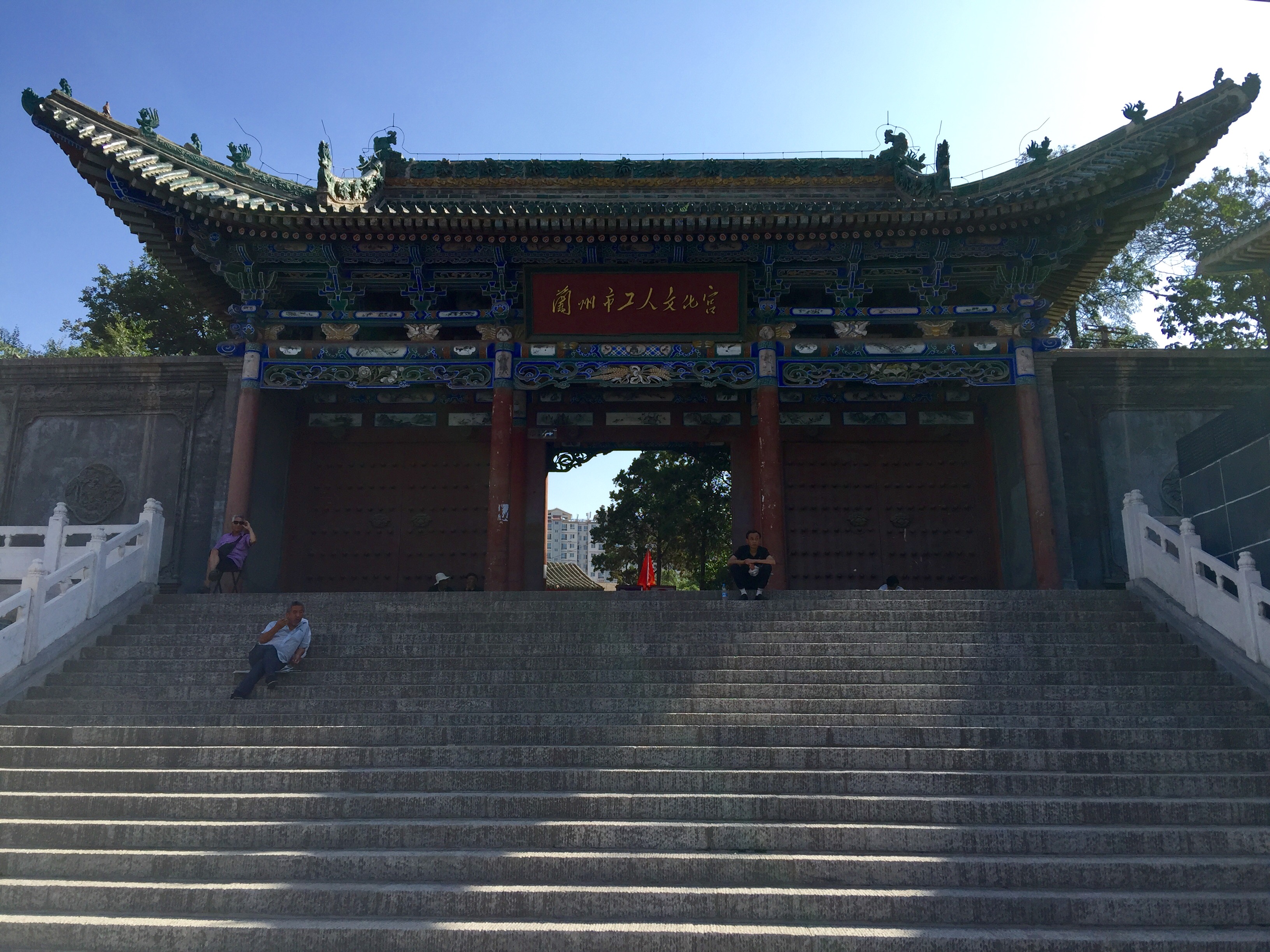

關于蘭州肅王府“碧血碑”產生的歷史背景。在蘭州市七里河區“工人文化宮”(金天觀)西南一隅的過廊旁,矗立著一塊斑剝的石碑,它有著近四百年的歷史,記載著凝重的回憶,訴說著不平的事件,傳承著悠久的文化,這就是頗具傳奇色彩的“碧血碑”。其由來是這樣的,明崇禎十六年(1643年),李自成大順軍將領賀錦攻打蘭州,因抵抗寡不敵眾,城池淪陷,肅王朱識鋐被擒后斬首。王妃顏氏、顧氏、趙氏等率宮女200余人從凝熙園奔上北城墻上的拂云樓,欲從北城墻上投黃河自盡。其時追兵迫近,顏氏(另據《明實錄》記載,顏氏為淳化王妃,是郡王之妃而非肅王之妃,冊封于萬歷三十一年五月,殉國時年逾五十。同時據清代《皋蘭縣志》(乾隆四十三年刻本)記載,肅府詩碑立于萬歷二十一年,是年為朱紳堯襲封的第三年。注:以此相參顏氏身份自明。)為掩護眾人跳河,而自己卻落后于人,當無暇跳河時,順勢撲向立于拂云樓上的肅王詩碑,撞頭而亡。(其實詩辯只要有這個歷史事實就足夠了,與涉及輩分問題無直接關系。)于是碑上留下了—塊碗大的血痕,至今每逢陰雨或天氣變化,痕跡就非常明顯。此碑在《皋蘭縣記》載:“碑上顏妃自碎首之初血跡斑斑,每逢陰雨,血跡處有陰塊出現。”《甘肅通志》亦有記載。概言之,一場不幸的變故,改變了肅王府鐘鼎之家的命運,雖然讓人扼腕嘆息,但同時又給蘭州留下了懷古的余響。

二、歷史辨認

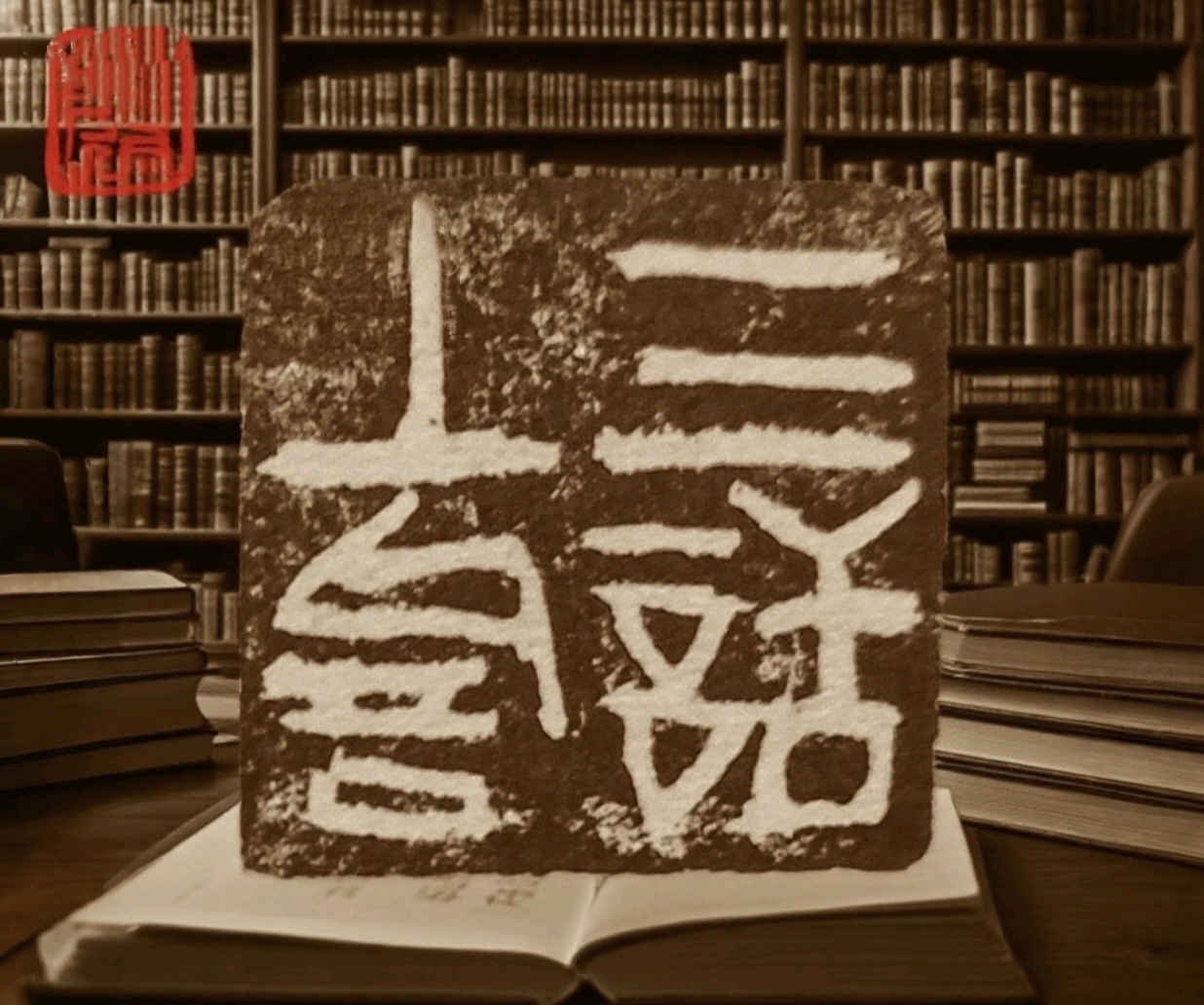

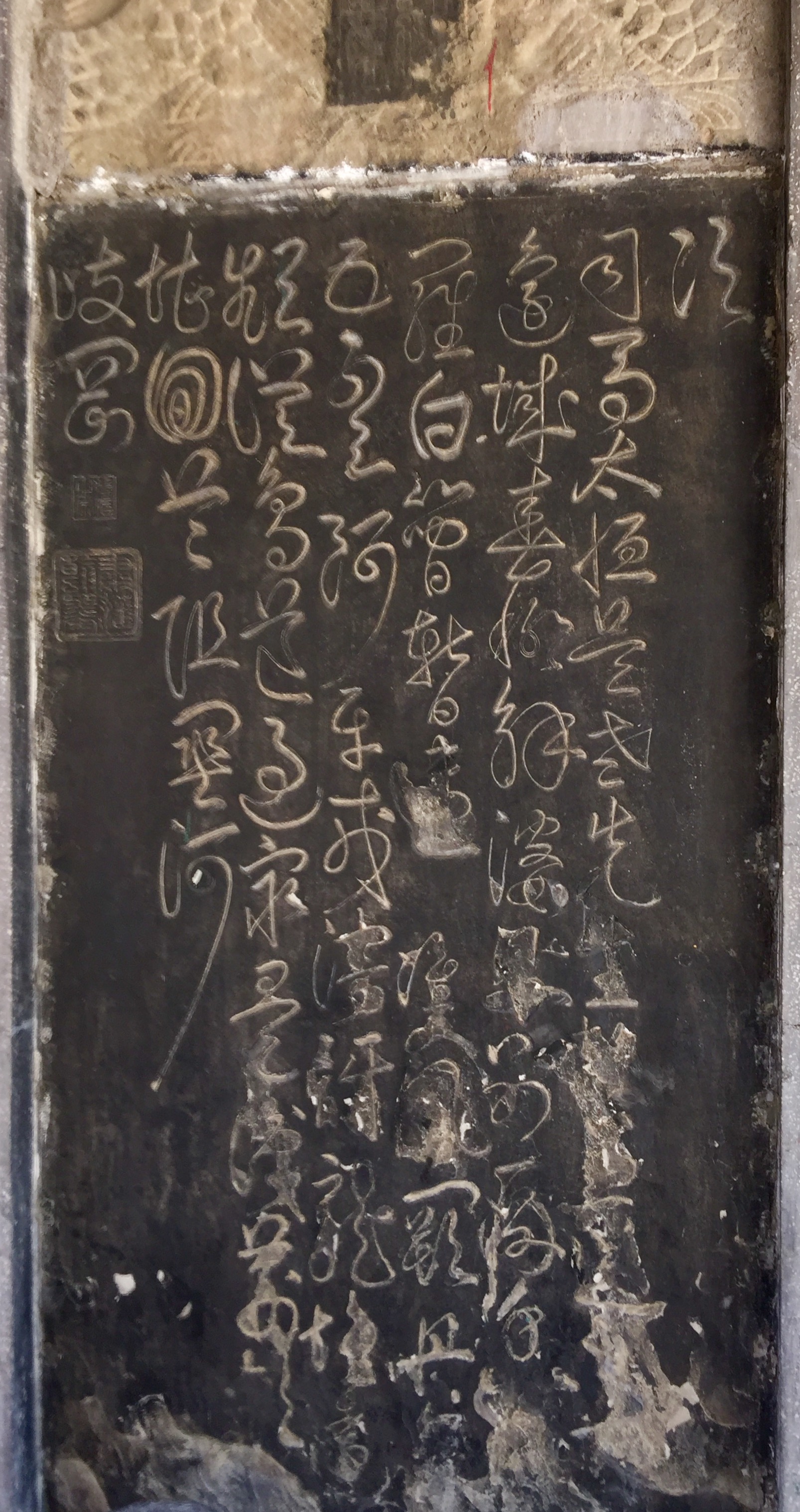

關于蘭州肅王府“碧血碑”文的昔日辨認補缺。蘭州肅王府“碧血碑”,高2.3米,寬1.3米,現尚有不全的詩文,落款有“岐岡”兩字,以及“磐石之宗”和“肅藩翰墨”兩枚印章。此碑文是何人所作,從有關資料顯示,有吳太恒覲見肅懿王朱識鋐的記載,如果“岐岡”是肅懿王的道號,碑文作者自然便是他了。但另有記載:“據[清]吳鼎新修、黃建中所纂《皋蘭縣志》(乾隆四十三年刻本)記載,肅府詩碑立于萬歷二十一年,是年為朱紳堯襲封的第三年。”如此,詩碑又系晚輩朱紳堯所立。不管此碑何時由誰所立,有一點是可以肯定的,只要是肅王立碑就行,暫且不管作者是哪個是“肅王”就足夠了。這里重點是識碑,這很重要。盡管如今辨認缺了不少字,由于年代久遠,碑文斑剝不清,對于碑文的辨認至關重要。

蘭州肅王府“碧血碑”,由于年雨浸風蝕,碑面斑駁,局部文字脫落,民國靖遠人張慎微、楊紹周,會寧人萬繼臣三位老先生,已對該碑脫落的字作了擬補,這是一件功德無量的事。但對擬補的字后形成的詩句,是否恰當,在此簡單作以商榷,目的使其碑文與原意更吻合一些。附原擬補字的詩如下:

次司馬太恒吳老先生韻兼送之甘(州)

邊城春柳解婆娑,別殿香風舞彩羅。

白簡暫違雙鳳闕,丹衷直上五云阿。

平戎漫訝龍堆遠,策馬頻從鳥道過。

最是識荊離亂后,不堪回首阻關河。

三 、重考結論

關于蘭州肅王府“碧血碑”文的重新辨認結論。蘭州肅王府“碧血碑”,為七律一首,押《平水韻》下平聲之“五歌”韻。由于字跡脫落讀不成句,經過再次辨認和推敲,以及依據七律語句的基本規律和要求,對脫落的字辜妄擬補,現附新校全文如下:

(七律)次司馬太恒吳老先生韻兼送之甘(囗)(1)

邊城春柳解婆娑,

別殿香風(依綺羅)。(2)

白簡暫違雙鳳闕,

丹衷(只表)五云阿。(3)

平戎漫訝龍堆遠,

(狩獵)頻從鳥道過。(4)

最是識荊(歡萬戶),(5)

(何)堪回首阻關河。(6)

四、辨識理由

關于辨識對照注釋及理由。

(1)此只是送司馬太恒吳老先生,并步其詩韻,而吳老先的詩不得而知。另外,詩序中的“兼送之甘(州)”,有待再考,因從拓片中“甘”字下一字的筆畫順序中察看,未有“州”字的痕跡。

(2)綺羅:指穿著華貴絲綢的人。多為貴婦、美女之代稱。此句前四字為“別殿香風”,下接補上“依綺羅”三字,對應上句末三字“解婆娑”。從平仄上為“仄平平”對“平仄平”。理由是律句上下平仄相反,且要與頷聯首句相粘。

(3)此句為頷聯之對句,即“白簡暫違雙鳳闕,丹衷只表五云阿。”單說上句“暫違”與下句“只表”一詞,從技術上“仄平”對“平仄”,而且對仗,這是合適的,關鍵是上句之“暫違”,意思是暫且擱置或擱舍;下句之“只表”,是回應,也是表達一種態度。所思所想,通過天上的云彩帶去自己對朝廷的一片丹心和衷心祝愿。如果“丹衷”后面填上“直上”一詞,若單就詩的意思可接,歷代用“直上”的詞可謂多矣,如李白《駕去溫泉后贈楊山人》之“忽蒙白日回景光,直上青云生羽翼”句;唐代丘為《尋西山隱者不遇》之“絕頂一茅茨,直上三十里”句等,但作為這首詩的作者,用“直上”字須再三掂量,恐怕還是不敢用的,補什么字,還須非認真酙酌和把脈一凡不可。

(4)此句為頸聯對句,即:平戎漫訝龍堆遠,狩獵頻從鳥道過。上句“平戎”對“下句“狩獵”是合適的,當然還可以用“掃虜”“逐鹿”等,但用“掃虜”有詩忌“合掌”的意味,若用“逐鹿”一詞,或許還有不僅僅是表達狩獵的理解。作為王爺戍邊是責任,同時狩獵也是生活的一部分。如果補上“策馬”也能說得過去,但在語境上有限制,“頻從鳥道過”,“鳥道”行走是不能“策馬”的,得小心翼翼的過。依據上句“平戎”即平叛胡戎,(據載肅王節制近兩萬人馬),下句應該是表達諸如狩獵的生活情形,何況狩獵亦是一種練兵活動。

(5)歡萬戶:引李白《與韓荊州書》:“生不用封萬戶侯,但愿一識韓荊州。”故取“識荊”,其句“最是識荊觀”什么,“歡萬戶”,就是局限于受封之地,只能有這點視野便安好,即皇帝對其封賞下的地盤,即日常與之生活相鄰的千家萬戶。(經辨認,此句第5字是“歡”字的草法,不像是“離”字。)

(6)尾句首開“何堪”,是為了對上句“最是”一詞,作詩首字雖然允許可平可仄,但一般盡量做到原聲填寫。況從語境上,“何堪”比“不堪”要更雅一些,盡管意思一致。

為了閱讀方便,完整整理如下:

七律?次司馬太恒吳老先生韻兼送之甘(囗)

邊城春柳解婆娑,別殿香風依綺羅。

白簡暫違雙鳳闕,丹衷只表五云阿。

平戎漫訝龍堆遠,狩獵頻從鳥道過。

最是識荊歡萬戶,何堪回首阻關河。

五、辨認解說

關于蘭州肅王府“碧血碑”重新辨認的解說。本文之所以對“碧血碧”缺字作如此補寫展現,除了依據七律的作法進行考量和再加上對詩的整體內容進行解讀外,更重要的是做到跨時空的對作者“王爺”那時的生活環境進行了拿捏。王爺作為藩踞,實際上是一件十分的小心翼翼的事,如履薄冰才對,在實際生活中朝廷會派臥底,以及明朝素有大興文字獄的背景下,作為王爺身份,作詩既不能忘乎國事,又不能有時毫的僭越。能把所作的詩刻到碑上,內容只能表現出對朝庭的衷心。所以詩中多些誠懇之詞外,沒有時毫的弦外之音便好。這也是追溯其時,重新給這首詩缺處補字,須謹慎推敲再三的原因所在。

六、文化承接

蘭州肅王府“碧血碑”文化的后續承接。蘭州七里河文化宮之“碧血碑”,何時得其名,是何人所命名,從眀末直到同治十二年(1873),時任陜甘總督左宗棠在拂云樓下看見此碑,辨其跡,讀其詩,聽其聞,惻隱之心由然而生,于是命人在墓前建烈妃祠,將碑移至節園,建亭護之。飽讀詩書的他,取《莊子?外物》中“萇弘化碧”之意,(另有一說是清代新疆哈密幫辦大臣景廉有感于烈妃故事寫過一首《碧血碑》詩,先應用“萇弘化碧”一詞。)將該碑命名為“碧血碑”,并為該碑撰聯:“一抔荒土蒼梧淚,百尺高樓碧血碑。”從此,在蘭州誕生了一塊名碑,傳播金城大地,與黃河濤聲共鳴。

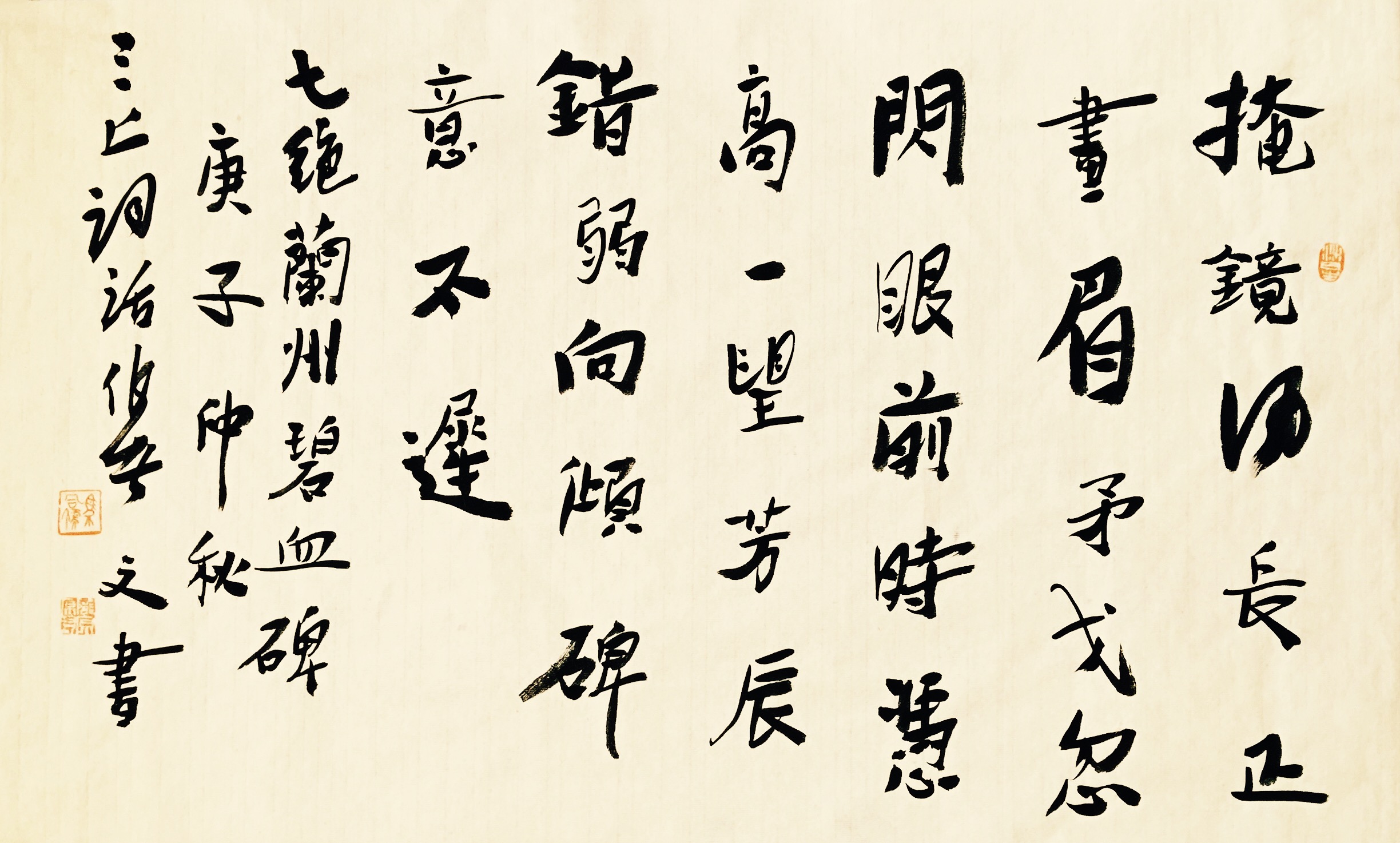

讀其史,憐其情,嘆其節。庚子仲秋,本文作者亦吟詩一首并書:

《七絕?蘭州碧血碑》:

掩鏡風長正畫眉,矛戈忽閃眼前時。

憑高一望芳辰錯,弱向傾碑意不遲。①

一言以蔽之,蘭州肅王府“碧血碑”,除了在文中提要所講的它“是蘭州寶貴的歷史文化遺產,也是證明蘭州具有厚重文化積淀的說明書之一”外,為了蘭州歷史文化的傳承和發展,如果能采用現代新型材料加以保持更好,讓它長久的保存下來,惠及子孫后代。

七、學術評論

關于蘭州“碧血碑”,孫華嶸先生在《肅王府:蘭州厚重的歷史文化》一文講道:“著名詞學家、文化學者馬同儒對碧血碑作了考察,對該碑一段史實做了科學論證,并對碑字重新補缺,依韻再次對補擬詩句做了修正”,并稱“這是中華人民共和國成立以來,學者對碧血碑進行的首次考證辨識。” ②(注:其實辨詩者多矣,只是在公共媒體上不先露頭露臉而已。)

①馬同儒撰:《七絕?蘭州碧血碑》,“肅王府:蘭州厚重的歷史文化”,蘭州日報,2020年11月9日。

②孫華嶸撰:《肅王府:蘭州歷史文化的見證》,“人文甘肅(八)”,“人文甘肅”系列叢書編委會編,甘肅教育出版社,2021年6月,第161頁。

(中國詩歌網,2023年11月15日;百度百科)

作者簡介:馬同儒,《三上詞話》作者。

(注:本文已獲作者授權發布)

純貴坊酒業

純貴坊酒業