中華衣裳賦

馬同儒

服章之美謂之華;華,花也、榮也。裳,有如“安得萬里風,飄飖吹我裳”詩之諄諄。①時值癸卯初秋已關注到,甲辰春始聞有官媒報道,有志者跨亞歐自費駕車萬里行,宣傳中國傳統文化,攜赤橙黃綠青藍紫白彩練于西域諸國,穿漢滿蒙回藏諸民族服飾并繁街陌巷,年年知為誰舞而守陣。體察其情,令人感慨系之,故以“噠噠環球行”②者及常至者為引,隨韻和聲,謂為依永。

開簾中月,屏風未央;眉飛淺黛,梧棲疏影。花凝高綴,樹照豐儀;大漠許行,西陲出境。追塵張騫,望背巾幗;赴約風標,舉目馳騁。諸國街巷,旋以舞羅;釵燕趁醒,孔雀開屏。寶髻邀風,列賞魚貫;簪鳳和鳴,翠羽繽紛。縱風吹鬟,擦雨鬢凈。孑孓噠噠,③捧托一枝;灑春九野,使命自領。助力盛事,中法建交;六十華誕,法國邀請。出道萬般,由來初一;名曰楊月,女兒之身。正念古裝,身著華裳;天涯傳呼,稱中國人。起于留學,寄于支教;回眸星光, ④預想游巡。房車傍玉,跟云喚雁;咫尺風絮,天涯若鄰。柔肩尚擔,滿載篤愛;弱身能差,獲譽猶頻。從此“不言八行書,千里夢,雁南飛”; ⑤直擊五洲行,萬里客,出國門。

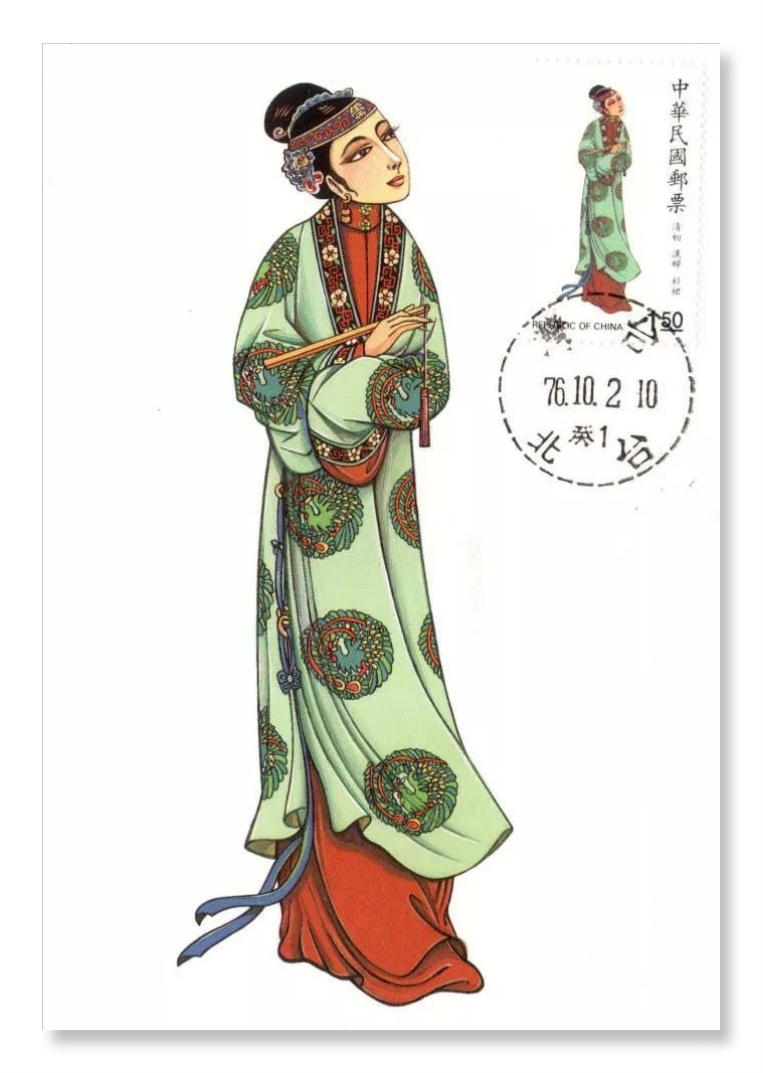

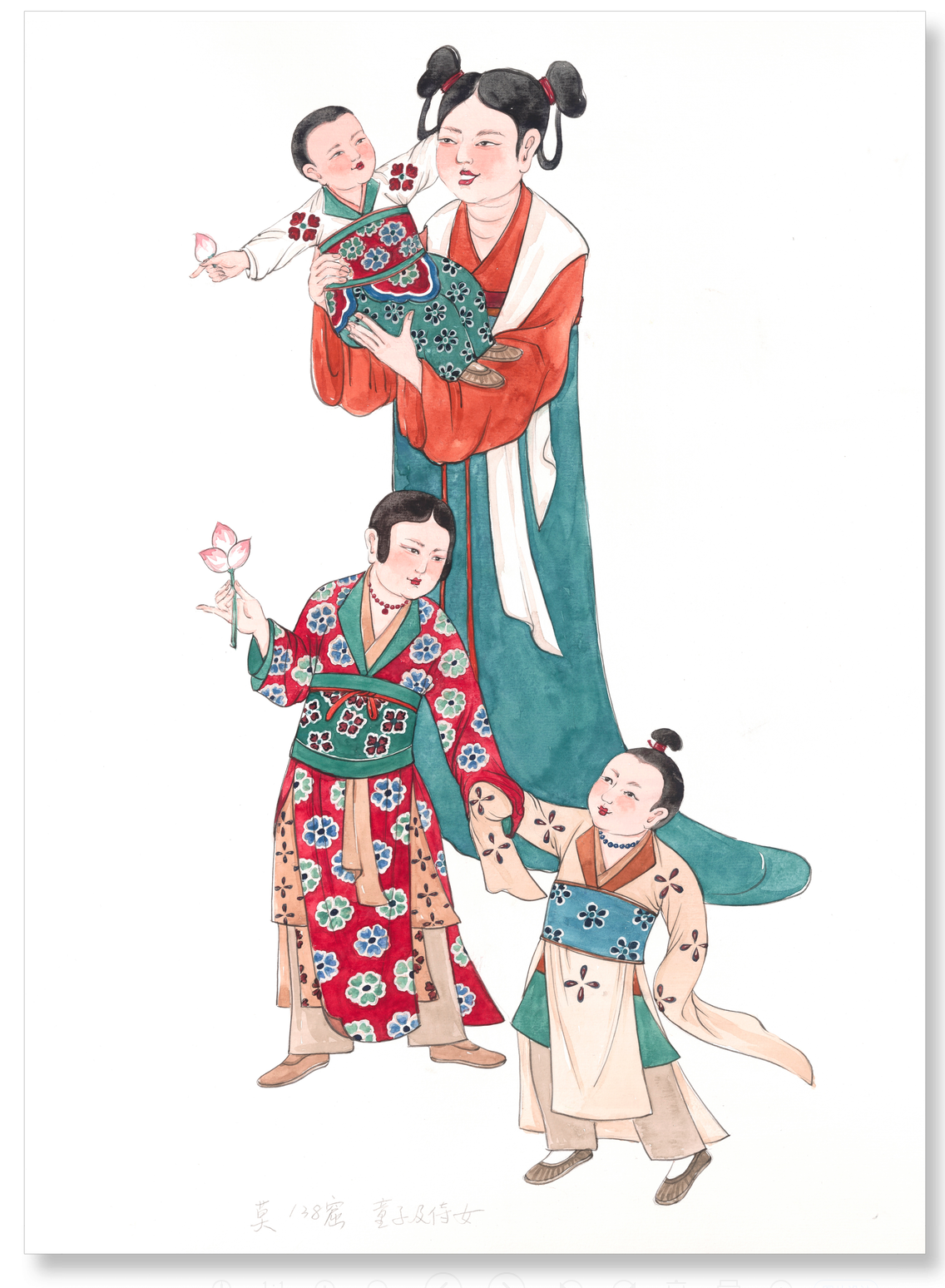

洪荒服飾,肈啟綴葉;伏羲制禮,獸皮作妝。翹首漢服,黃帝由始;衣冠整飭,陌上蠶桑。迨至堯舜,衣裳垂治;衣冠上國,禮儀之邦。殷商織絲,提花輕拂;每佩彩圖,兼有織麻。每稟周禮,曉妝晚帶;交領右衽,上衣下裳。色彩初改,衣玄裳黃;袞冕執玉,舉止大方。行之溫恭,樂從韶舞;泱泱華夏,冕服采章。羅裙金縷,鵝黃畫袴;點檢云鬟,開屏鳳凰。纖羅縫袍,裹金紫綬;轤轤金井,時節行裝。衣存正色,裳有間色;朱紫翻轉,每有時常。漢初玄色,眾色之母;漢武赤色,上服為王。文質彬彬,風范君子;觀乎有依,人在衣旁。青青子衿,悠悠我心;衿綠見領,⑥紫色列堂。隋至明清,龍袍金閃;英俊并游,馬褂指黃。鳳鳴繞領,云紋綴袖;霓裳繡袂,鼓瑟鏗鏘。歷閱陣勢,浩浩蕩蕩;與子同袍,鐵衣裹鑲。時空百換,戎裝風行;戴銜佩綬,模樣不忘。旅動攜氅,遍走搭帳;萬里糾糾,長城蒼茫。

曾興旗袍,連衣側縫;問中山裝,寓意深藏。中華民族,五十有六;擦肩門戶,呡笑嬌娘。百家穿戴,異彩紛呈;五千香火,九州綿長。曾吟“天落銀河,望來月亮,良辰花影臺前。照露華爭白,出落花嫣。似水盈盈驚羨,云橋步、裝束初穿。依蝴蝶,金風影轉,飛到雙肩。” ⑦今賦光陰如風,四方錦繡,九彩鳳翔。遇問花想衣,云想容光。盈盈披羅身上,爭年華、擁紈高房。在夢中,故鄉蹤跡,燭影花窗。若為映出白馬,化為龍舞;天賦國色,家家兒郎。

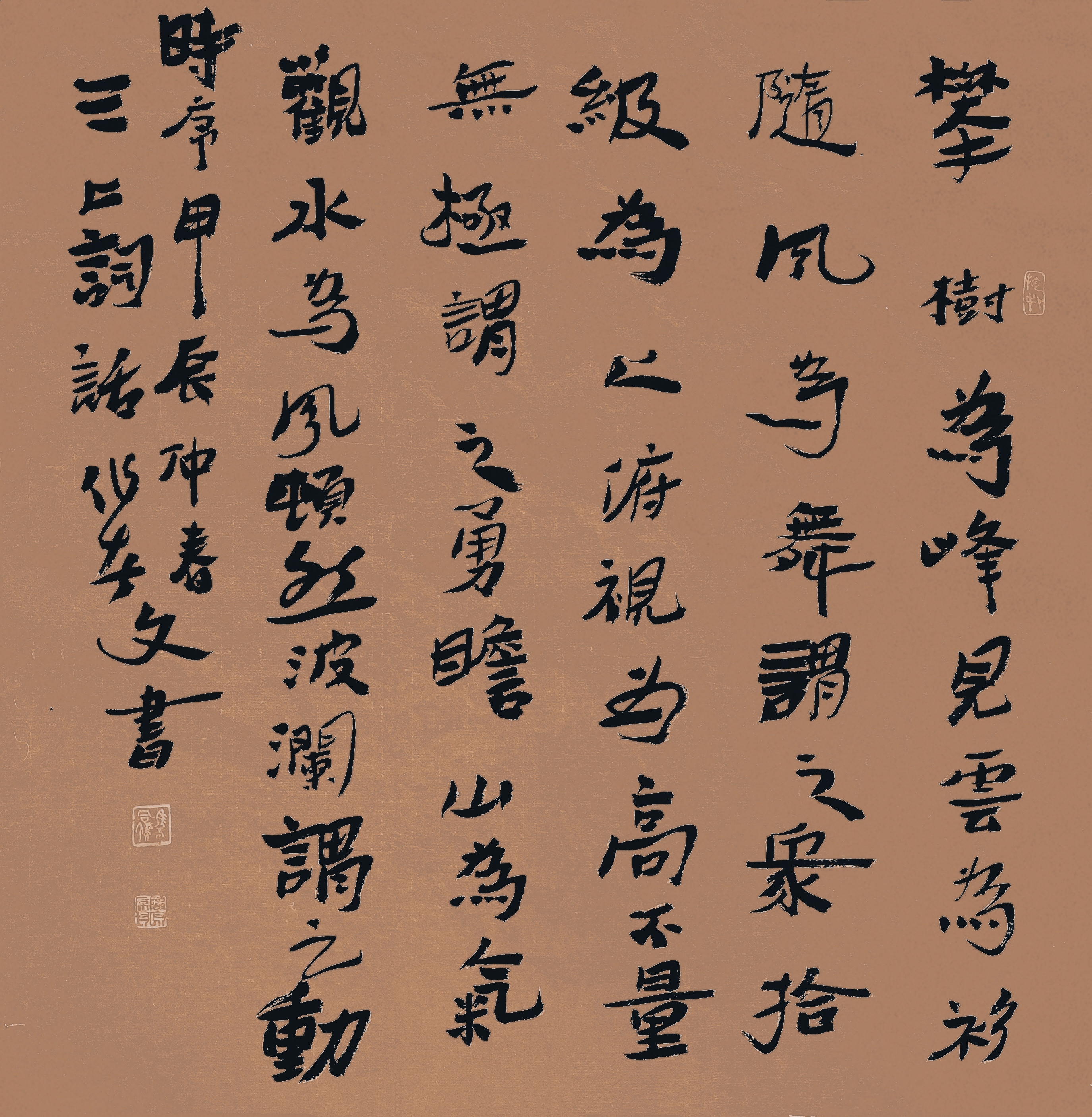

曾記否,遇幽苑青春身影,幾分秩嫩,幾分執著漢服;牽游閨蜜,持扇翩翩,魂銷絲路天地。時令報歲,佳期邀會,選得儀表千種;風氣轉蕙,弦聲漫道,何奈辜負端麗。邀想駝隊,夢連飛天,瞭如衣冠難禁;浮想幾疊,探勝千回,關情未解故事。攀樹為峰,見云為衫,隨風為舞謂之眾。拾級為上,俯視為高,不量無極謂之勇。瞻山為氣,觀水為風,頓然波瀾謂之動。于是美酒壯行,路在腳下。豪情萬丈,壓聲說話。大使為向,形象優雅。舉名知行,意在風化。

倘若生生龍人模樣,黃卷照樣裁衣,鳳樓龍闕驪歌漸次。年年只穿繡裝,新憶成為時尚,教偕春濃爛漫如織。采擷紅橙黃綠,愛隨霞佩光芒,贏得世界一柄如意。

說明:押《詞林正韻》。

注釋:

①引[唐]杜甫《夏夜嘆》詩句。

②噠噠:指楊月,女,90后,留學于澳大利亞墨爾本大學。2023年6月3日從新疆進出口岸出發,進入歐洲已在21國之城市大街小巷宣傳和展示中國傳統服裝,截止2024月3月,已行使4萬多公里。

③ 噠噠:這里指響聲詞。如:腳步噠噠聲。

④星光:明亮,燦爛。亦指楊月支教于巴基斯坦星光小學。

⑤引[唐]溫庭筠《酒泉子·楚女不歸》詩句。

⑥綠衿:漢武帝時衣服已出現綠領。引[元]元好問《鷓鴣天·宿趙州》:“綠衿紅燭櫻桃宴,畫角黃云細柳營。”

⑦ 引馬同儒著:《三上詞話·詞譜》卷中,“鳳凰臺上憶吹簫·模特”上闋,中國書店,2016年10月,第290-291頁。

(中國作家網,2024年3月31日;中國詩歌網,2024年05月16日)

附:《中華衣裳賦》芻議

《中華衣裳賦》的創作,旨在以文化的自覺和默寫為道義,專注于行者及常至者為垂范,倡導禮儀、富于生活,達到風化樹人為先進。首先,在寫作方法上,遵守韻文規范,克服固有的思維模式,把辭賦當散文寫,當通訊寫,力爭活潑一些,讓更多的人接受并參與其中;其次,在寫作調式上,堅持把話句寫活,當詩來寫、用情來寫,堅持寧精勿濫,擯棄搬用,以創新尊重文,以創作尊重人;再次,在寫作要素上,堅持創新意識,雖然體裁古老,但說新話,翻新詞,唱新歌,把信守“人能弘道”的愿望與時代精神合拍。

中華衣裳觀,主要體現在服裝不僅僅具有避寒御風、蔽體保暖、裝飾美觀的實用功能外,還具有能夠體現身份辨識、禮儀教化等文化功能,蘊藏著中華民族長久以來,緣于華夏始祖太昊伏羲氏始作“獸皮作妝”,到黃帝“垂衣裳而天下治”及延續發展變化至今所形成的“唯禮是尚”智慧和理想追求。可以這么說,“衣冠”詮釋著文明由來和變化發展。事物是延續進而變化著的世界,并隨之生產方式、生活方式、思維方式、生活態度皆在發生著巨大的變化。正如此,正逢盛世,作為龍的傳人,不管怎樣的“時空百換”,卻有“模樣不忘”的刻苦銘心,在保持傳統衣裳原素的基礎上,與時俱進,自信地穿出屬于自己的風格,讓世界眼睛一亮。

借以中華衣裳賦為名義,原創驅動力在于讓全體民眾日常生活中,自覺向傳統文化靠攏,并形成一種觀念。其實,這是一場艱辛地文化啟蒙運動的方式,是要經過長期量的積累所產生,并非突然想到或偶爾遇見所能湊巧的事。文中運用了辯證思維為倡導,“攀樹為峰,見云為衫,隨風為舞謂之眾。拾級為上,俯視為高,不量無極謂之勇。瞻山為氣,觀水為風,頓然波瀾謂之動。”同時,喻之開啟心智,沉浸于悟,明顯在行。所謂“美酒壯行,路在腳下。豪情萬丈,壓聲說話。大使為向,形象優雅。舉名知行,意在風化”之道哉,其內涵和外延,向意就是一種修行。只要向內提高自己的思維能力和情感智慧,才有盡可能地拓展自己的生活邊界,讓自己更美一些,讓生活更美一些,讓世界更美一些。

《中華衣裳賦》,正就是為了契合文化的追求,隨著時代發展應運而生,諸多行者及常至者,帶頭走向中外街頭陌巷,使之古老的文明煥發新機,較好地為時代服務。《中華衣裳賦》,該賦以采用大筆潑墨手法,以專注描寫中華傳統服飾為對象,比較全面地介紹了其文化內涵和歷史變遷,可謂是一種追宗溯祖的文化自覺行為,主旨是激發信仰有力量之所在。同時,該文也是一部宣揚中華民族的文明史和奮斗史的頌歌,意旨將激勵中華兒女們的民族自豪感和文化自信,重踏絲綢路,引領新時代,讓中華文化惠及世界。

(中國詩歌網,2025年01月10日;百度百科、妙懂百科)

作者簡介:馬同儒,《三上詞話》作者。

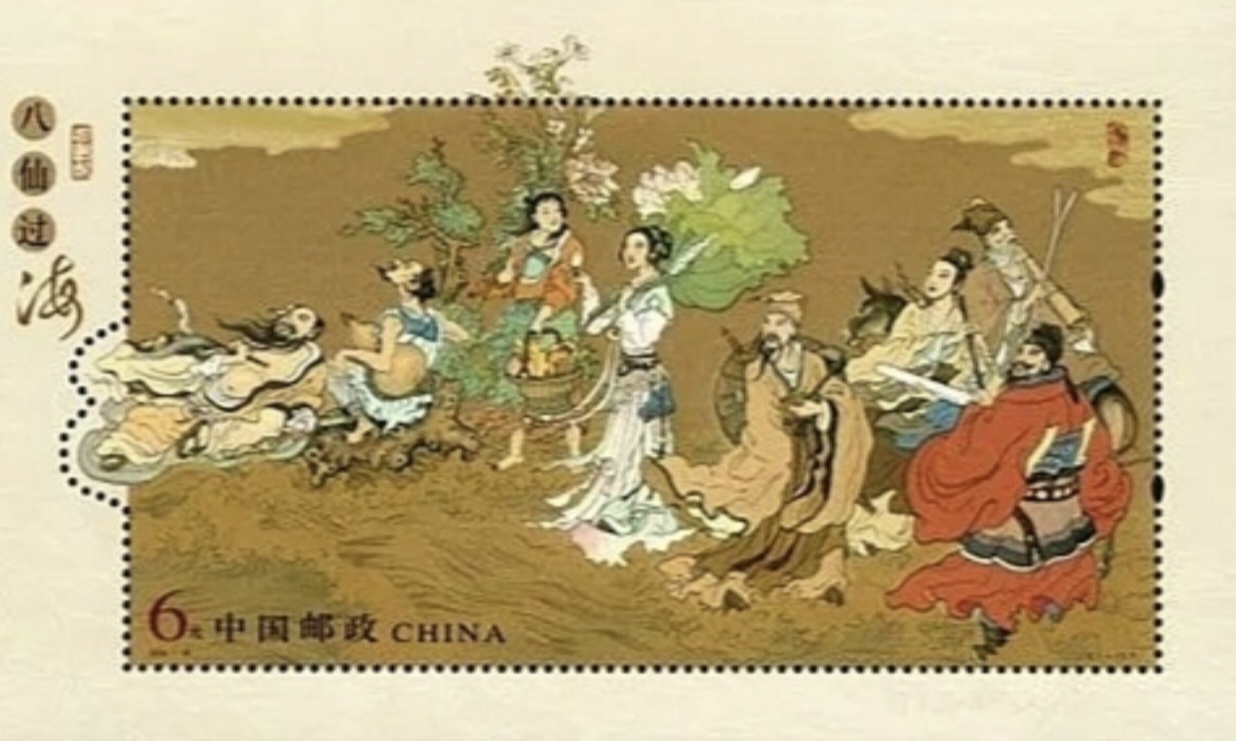

(注:圖片由作者提供)

(注:圖片由作者提供)

(注:本文已獲作者授權發布)

純貴坊酒業

純貴坊酒業