高山仰止

——賀《作品》創刊70周年

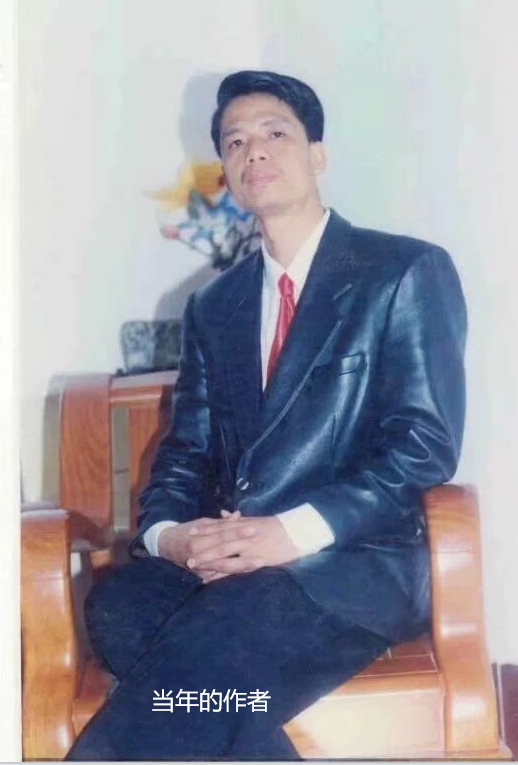

盧先發

那是上個世紀90年代初吧,廣東省作家協會成立文學講習所,我那時20多歲,在湛江一個華僑農場當小學教師,有幸成為“文講所”第一批學員。

在這之前,活躍在全國文壇的廣東籍作家就有很多位。其中陳國凱是廣東省作家協會主席、楊干華為副主席,他們當年兼任廣東文學講習所正副所長。

他們都是我仰慕的文學大師。

我在讀陳國凱《我應該怎么辦》時,還是農場一個放牛娃。記得很清楚的是,我是一邊放牛一邊讀《我應該怎么辦》的,當時讀得忘乎所以,我放的牛跑到農家田,把農民的稻田踩得一地爛泥。

《我應該怎么辦》感動了無數的讀者,從而獲得了1997年全國優秀短篇小說獎。

他的長篇小說《代價》、《好人阿通》連獲兩屆廣東魯迅文學獎,我對它們也是愛不釋手的。

當陳國凱老師站在講臺上時,我見到的是一個瘦弱矮小、比講臺高不了太多的“小老頭”。

他還戴著一副非常厚實的眼鏡,他說他視力非常弱,爬格子眼睛都要湊到紙面上。嘖嘖,他那么多優秀的中長篇小說,就是這么寫出來的!

最要命的是他講話帶有濃重的地方口音,我非常吃力地聽他授課時,基本靠的是看他的唇動,連蒙帶猜地接受他的啟蒙教育。

他在文學講習所開班儀式上的“開場白”不長。他說廣東辦這個文講所,希望搞成文學領域的“黃埔軍校”。他殷切希望在座的各位中,未來能出幾個大作家。

最讓我們感動的是,晚上我們休息時,他有兩次來到我們學員中間,跟我們聊天。每次他才開頭,他都要讓司機到他家里拎一兩箱啤酒過來,讓我們暢飲。用他的話說,他是無啤不歡,他是將啤酒當開水喝并用來治胃病的。他還沒完沒了地抽著煙,煙霧在他眼鏡上一圈一圈地裊繞。

他跟我們講他一邊在廣州氮肥廠當工人一邊搞創作的故事。他說他知道“作家”是教不出來的,作家的根基在于生活。唯有融入并且熱愛生活的人,才能寫出“感天動地”的作品。

那么廣東為什么要搞“文學講習所”呢?他說一是開全國先河;二是,讓我們這些身處基層的人,多跟“高人”,也就是文學講習所請來的富有成果的作家、文藝評論家、高校的文學教授們進行充分的交流,以拓寬視界,增長知識,積累人脈,打牢創作基礎。

楊干華是文講所的常務副所長。他中等個子,最讓人疑惑的是他那一頭茂盛的銀發。如果僅從背部看,大多數人會認為這是個八旬耆老。當他轉過身面對我們這些文學青年的時候,我們卻驚訝地發現他實乃春秋鼎盛之雅士。我經常坐在他面前,一邊望著他燦爛得耀眼的白發,一邊揣測他到底受過了多大的苦難。這其實不難從他廣受好評的作品《驚蟄雷》、《被蹂躪的靈魂》、《天堂眾生錄》、《天堂掙扎錄》看得出來。

楊干華自始至終都跟著文講所的一切活動。他為人淳樸善良,和藹可親,關心著每一個學員,從生活起居到創作理念及其作品,均無微不至、屈尊俯就、傾囊相授。

楊干華次年任《作品》主編,而《作品》一直在全國具有非常崇高的地位。我從放牛到當小學教師,不但認真讀每一期的《作品》,我還有一個很強烈的愿望,就是在《作品》上發表小說。

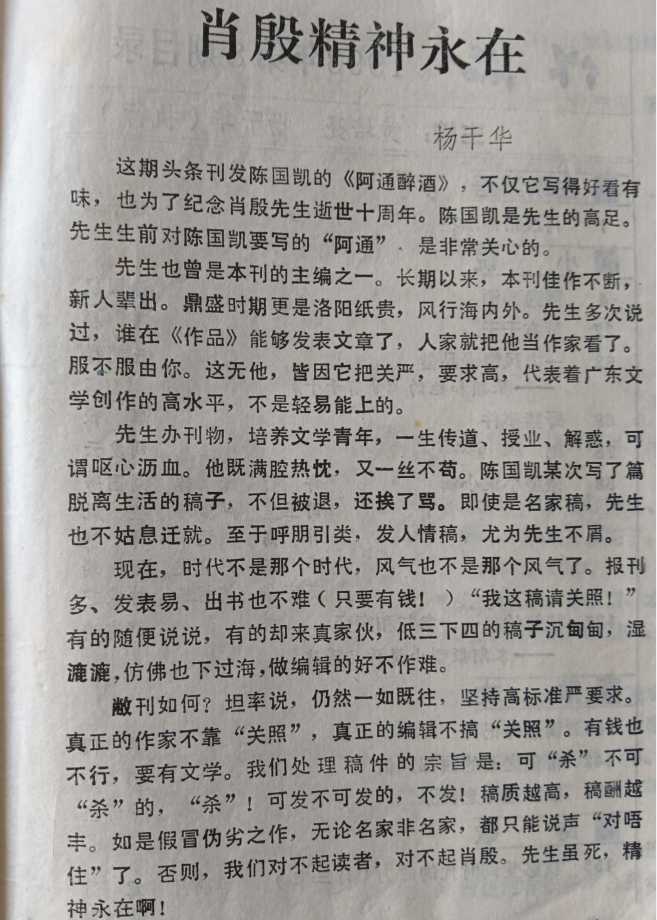

但是楊干華說,《作品》用稿非常嚴格,是堅決不用水貨或者關系稿的。我至今還保留著他的一些珍貴函件,函件的主旨在他在某期《作品》扉頁上《肖殷精神永在》的文章中表現得淋漓盡致:先生也曾是本刊主編之一。先生辦刊物,“一絲不茍”,陳國凱某次寫了篇脫離生活的稿子,不但被退,還挨了罵。即使是名家稿,先生也不姑息遷就。至于呼朋引類,發人情稿,尤為先生不屑。

楊干華在文末強調:真正的作家不靠“關照”。有錢也不行,要有文學。我們處理稿件的宗旨是:可“殺”不可“殺”的,“殺”!可發不可發的,不發!

我看他這些文字的時候,這位“農民作家”黝黑臉上的冷峻表情,逼到了我眼前。

當時文講所對我們學員的要求,是每人學末交三篇稿子,好的稿子要上《作品》。我那時是寫了一部中篇和兩篇短篇的,但是我絲毫沒有在《作品》上稿的奢望,盡管《作品》編輯部就在我們樓下,盡管陳國凱、楊干華就在我們身邊!

我的那三篇小說,在我們結業前,我投到其它刊物并被采用了。

1993年上半年的某天,著名文學評論家、湛江師范學院教授劉海濤打電話對我說,《作品》要他組織小小說專輯,他準備在海內外選8位(發表時是15位)作家各寫一篇,他希望我拿出力作,小說不但要上《作品》,還要被全國著名選刊轉載。他在電話那頭說的時候,我眼前又浮現楊干華那嚴峻的表情。但是不知為何,我的勇氣鼓了起來,我就在下班回家的半個小時路程上,構思出了《買官》一文,并且一到家就一氣呵成,完成了作品的寫作。

《買官》寫的是一位愛國華僑要到農場投資,但他發現農場場長是他的“發小”,一個平庸得不能再平庸的人。農場之所以長期經濟下行,歸僑們生活苦不堪言,其原因就在于此。那個愛國華僑不得不花錢把“場長”的職位“買”下,即給他的“發小”在城市里買房,并且安排他到他的公司任職。他的“發小”是個正處級干部,但是到了他的公司,他只安排他看門。“——對不起,在我這里,你只能干這些活。如果你怕丟面子,你可以不上班,我照付工資!”

酒酸不售、驥服鹽車、黃鐘毀棄,瓦釜雷鳴,我將筆尖深觸用人的弊端,深刻揭示了人性的扭曲和丑陋給社會帶來的危害性。

當然,該文把那個華僑深厚的愛國情懷展現得淋漓盡致,讓人無比折服和感動。

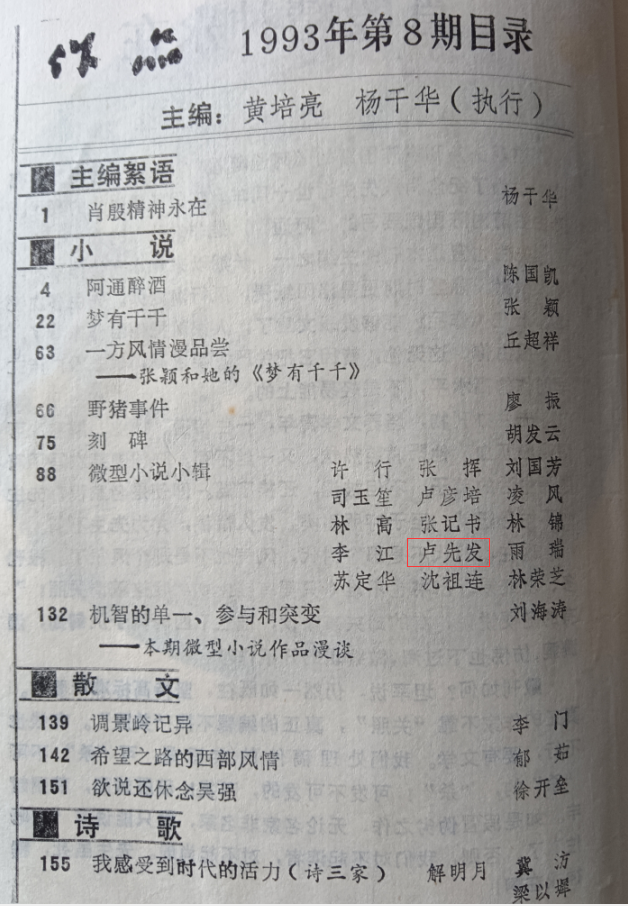

《買官》順利在1993年第8期發表。1994年2月,《買官》被《微型小說選刊》在題2位置上轉載,該刊在“卷首語”中說:本期選發的《買官》等篇,題材新穎,構思巧妙,不僅具有鮮明的時代特色,而且具有較強的可讀性,讀后令人耳目一新。

當看到這里,我才舒了一口氣:我既完成了劉教授交給的任務,也實現了自己的夙愿。更重要的是,我交給《作品》的,不是可“殺”不可“殺”、可發不可發的文章!

非常遺憾和愧疚的是,我后來因生計所迫,在年過不惑時棄文從商,沒有成為陳國凱希望成為的“大作家”。

謹以此文,深切懷念陳國凱、楊干華導師。《作品》七秩巍峨,眾生景仰,堪為盛事。祝續燃創作星火,廣納珠璣,華景長熙。

作者盧先發簡介:湖北天門人,上個世紀60年代從海外歸國,先是在廣東湛江當過工人、教師、農場機關干部,然后到廣西柳州任企業記者、編輯、銷售員等職。在《作品》、《南國》、《南方日報》、《廣東僑報》、《百花園》、《柳州日報》、《廣西日報》、《廣西文學》、《中國汽車報》、《新聞匯報》、《人民日報》、《故事會》、《微型小說選刊》等報刊發表大量文學和新聞作品。

(注:本文已獲作者授權發布)

純貴坊酒業

純貴坊酒業