邦水栗木寨:教師之寨 銘史伴師魂

——寫在2025年教師節之際

文/圖:羅祖文(貴州)

金秋九月漸近,教師節的馥郁芬芳,如輕柔的微風,漫過街頭巷尾,悄然飄進貴州省都勻市綠茵湖街道邦水村——那座素有“教師之寨”美譽的栗木寨。微風輕拂寨前的邦水河,泛起層層漣漪,不禁讓人憶起這片土地上的諸多身影,尤其是那些將半生心血傾付于講臺的堅守者們。

教師節的溯源

秋天,承載著眾多值得銘記的節日與紀念日:9月1日開學日,開啟嶄新征程;9月10日中國教師節,飽含著對教師的深深敬意;9月第三個星期二的國際和平日,寄托著深切祈愿;農歷八月十五的中秋節,滿是團圓溫馨;10月1日國慶節,洋溢著家國豪情;10月13日少先隊建隊日,展現少年意氣;農歷九月九日重陽節,傳遞敬老深情。

教師節設于開學之后,蘊含著細膩的深意。它自然地牽起師生間真摯的情誼,也凝聚了家庭、學校與社會對教育的共同期許,恰如杜甫筆下“隨風潛入夜,潤物細無聲”,默默傳遞著“教育先行”的共識。

這份對教師的尊崇,是幾代教育人用歲月鋪就的。1931年,邰爽秋、程其保等教育家倡議以6月6日為“雙六節”,然而,那《教師節宣言》里的呼聲,終究在動蕩歲月中消逝;1939年,雖將孔子誕辰日定為教師節,卻因戰火紛飛未能真正施行;1951年,“五一勞動節”曾兼作教師節,終因內涵不符而逐漸淡出。直至改革開放,教育重回正軌——1981年政協委員聯名提案,1982年《光明日報》懇切呼吁,無數教育者與學子同聲倡議,終于讓1985年1月21日成為永恒的銘記:全國人大常委會確定9月10日為教師節。

這一溫度,本就是千年文脈的延續。《尚書》將君師并提,荀子列“天地君親師”,韓愈以“傳道授業解惑”定義師者,民間“一日為師,終身為父”的俗語,無不訴說著對師者的敬重。孔子“有教無類”的胸懷,“學而不厭,誨人不倦”的執著,讓“萬世師表”的稱謂穿越時空,熠熠生輝。

教師,向來是文明的火炬手,不僅傳遞知識的星火,更以高尚品格滋養心靈,如紅燭般照亮前行之路。如今我們紀念教師節,不僅是向講臺致敬,更是要讓尊師重教的傳統,在新時代的土壤里深深扎根、茁壯成長。

歷史悠久的邦水

邦水這個地名,宛如一塊被時光精心打磨的溫潤老玉,承載著沉甸甸的千年故事。它坐落于都勻西北,四周群山環抱,一片廣袤的盆地在其間鋪展,串聯起眾多村寨。作為通往惠水、貴定的交通要沖,這里自古便是軍事與經濟的咽喉之地;從綠蔭橋到楊家沖,9公里長、4公里寬的大壩子憑借天然灌溉優勢,旱澇保收,是遠近聞名的“糧倉”。邦水場壩更是曾為都勻、貴定、麻江三縣交界的商貿樞紐,那此起彼伏的吆喝聲與清脆的算盤聲中,藏著城鄉經濟的蓬勃脈動。

翻開《都勻縣志稿》,唐代羈縻州時期的“邦州”便已在此留下印記,算來至今已有1300余年歷史。元代設管番民總管府,明洪武年間改置邦水長官司,清代雖曾廢置,但始終是一方要地。民國初年的行政區劃里,它仍是北區三保之一,足見其重要分量。

蟒山(又稱龍山)的傳說,為這片土地增添了幾分奇幻色彩。相傳曾有惡龍在此作祟,布依族先民借助神力斬龍,寶劍化作江流,人們便以百子橋為弓、岸邊塔為箭,永遠鎮守蟒山。縣志中“劍斬龍脊,是為劍江”的記載,與民間“蟒山似龍,邦水河似劍”的說法,至今仍在晚風中悠悠流傳。

近現代的邦水,也曾歷經烽火歲月。都勻史錄之二《解放初期紀實》記載,邦水曾是土匪猖獗之地。1949年11月底,胡家寨的羅洪元(又名羅軍,國民黨炮校副官,后改名羅四維)與其堂兄羅高元(曾任保長13年,后改名羅足彪)及谷江的潘治平(曾任德化鄉長、平塘縣保警大隊大隊長),勾結當地封建勢力、地主惡霸、慣匪等,憑借人熟地熟的條件策劃暴動。1950年1月21日晨,楊東瞻帶領8名工作人員,攜五支槍到該鄉九保甕朗寨召開保甲長會議,布置征糧工作,中午11時許遭土匪突襲,楊東瞻身中數彈,英勇犧牲。1950年10月9日起,由貴州軍區副司令員兼參謀長潘焱揮師圍剿,經將軍坡、泡木寨兩戰,終于蕩平匪患,換得山河安寧。

地名的更迭,也記錄著時代前行的足跡:解放初稱文明鄉,后為栗木人民公社,再易名甘塘鎮,2014年起歸入綠茵湖街道。如今的這片土地上,既有綠茵湖街道下轄的綠茵湖、邦水、文明、胡廣、林蔭五村及甘塘社區的裊裊煙火,也有都勻市綠茵湖產業園區的機器轟鳴聲。新與舊在此溫柔交融,正一頁頁續寫著屬于它的嶄新篇章。

體現風水的寨名

栗木寨十二組與十三組的炊煙,在青山綠水間裊裊升騰,恰似暈染了無數春秋的水墨。寨名,是山水寫就的獨特密碼——田疇中央曾挺立著古老的栗木樹,后山溝壑亦多生栗木,這樸素稱謂里,藏著與草木共生的深厚情誼。腳畔,邦水河潺潺流淌,大田壩如碧綠絨毯鋪展,遠處鐵路與高鐵的蜿蜒弧線,正為這片土地添著新的時代印記。

金鐘山,乃寨中風水寶地。山前良田一望無際,坡上人家錯落有致,左右群山環抱,恰如老詩所云:“金鐘撲地不出頭,美女梳妝下彩樓。蜘蛛牽絲攔路網,蜜蜂氣死在路途。一根金線吊葫蘆,天鵝抱蛋在沙洲。”老人們常說,“金鐘撲地”寓意寨里能出七品賢達;“美女梳妝”指白巖頂的松樹,宛若女子款款而下;“蜘蛛牽絲”繪田疇繞坡之態,“金線吊葫蘆”則道盡馬場寨地勢的奇妙玄機,沙洲如蛋靜臥水庫廟腳。

140多戶人家聚居于此,羅、彭、劉、陸、方、王、曾、陳、雷、楊等“十大姓氏”,如老樹根系般緊密交織。羅氏曾于金鐘山腳修建祠堂,民國二十七年,那四合院的門頭,竟自行長出勾皮麻樹,藤蔓彎曲似筆,成了寨中奇談——往來之人總愛仰頭凝望,仿佛能從樹影中解讀出獨特的文脈密碼。各姓皆有家訓字輩,彭氏“愛國愛家,敬祖崇宗,持身端正,有求必應,才德兼備,養成孝道”的箴言,銘刻在族譜之上。早年栗木寨及綠茵湖街道塘頭、團寨的彭氏,最初有“走徳應江遠,新家力業多,源淵今古壽,威武盛山河”的字輩,據傳為邦水一位彭氏老太公到龍山與族人商議所定,為避免彭氏田土被侵占而設,后演變為“祖德應江遠,興家立業多,源淵今朝順,威武震山河”。“走”意為字輩已至“德”字,“新”含破舊立新之意。“走”改“祖”,“新”改“興”,“古壽”改“朝順”,“盛”改“震”,屬人為理念的創新。一字之改,藏著守成與革新的心意。2025年4月5日清明,栗木寨彭氏族人羅祖洪、羅祖文、羅祖懷、羅祖良一行,驅車前往黔東南州麻江縣龍山鎮街道(地方稱“拔茅”),參加黔南州都勻市綠茵湖街道邦水村團寨、綠茵湖村營上寨、黔東南州丹寨縣龍泉鎮中間村老鶯巖、麻江縣龍山鎮街道、宣威鎮街道計60余名老少分成3個小組的彭氏家族清明祭掃活動,約定新生兒按“堯崗毓其林,珍世德萬明,國定永安邦,祖尚常流芳”字輩取名,讓宗族的根須扎得更深。

民謠里,藏著更多動人的故事。羅氏“傻將軍”的傳說留下“石牛石馬石將軍,抬了云南半邊城”的贊嘆。明朝洪武十四年,羅氏隨征南將軍穎川侯(后封穎國公)傅友德來貴州;清朝咸豐己未年(1859),專為考取科舉進士立過石碑坊(又稱“韋子”)。“三十二梯坎”宛如讀書人步步高升的腳印,“九股井”的清泉常年不涸,滋養著一代又一代寨民。鳳凰山曾引得鳳凰棲息,老鷹嘴巖石如猛禽般守望晴空,雞龍潭的傳說里龍與沖相生相伴,潭多則水旺,水旺則田肥。

“銀洞坡”“老營上”的地名里,藏著一段帶硝煙味的傳說——相傳這里曾是義軍存放槍支、駐扎營地的地方。更讓人難忘的,是貴定縣平伐有錢人“胡趙二”(一人姓胡,一人姓趙)的故事:當年他們在老營上扎營,竟用槍逼著百姓排隊,從栗木寨往老營上傳送瓦片。對稍有不從者,便扣上“罪名”押到小沖山頂的“懸崖勒馬”處,一刀砍翻后,不管死活就往崖下的棕粑林里拋。“多行不義必自斃”“天作孽,猶可違;自作孽,不可活”。這對在外貪得無厭、無惡不作,給家鄉丟盡臉面的惡霸,終究沒能逃脫報應——貴定平伐的鄉親們得知他們的惡行后,將二人押回祖籍祠堂,當眾處死,用這血的教訓警示后人。

金鐘山半腰有一口井,傳說曾救過一位垂危老人,如今老者望見山影,仍會念叨“井水清清救活命,樹木郁郁長旅途”。對面螺螄殼峰海拔1738米,云霧常繚繞峰頂,右側金鐘山如躺椅般,可盡覽邦水全貌與市區輪廓,山水之間,浸潤著歲月的靜美與厚重。

如今的栗木寨,新故事正順著邦水河的流向不斷鋪展。十三組組長羅祖鵬的傳統木甑酒廠,醇厚酒香漫過田埂,早已飄出了山外;跨入二十一世紀,寨里首個到都勻城區闖蕩燒烤生意的,當屬家鄉堂妹羅祖蘭與妹夫黃雙取——他們先后在都勻橋梁廠、沙包堡、黔南民族師范學院、綠茵湖云湖廣場等地落腳,憑著一手嫻熟技藝,用家鄉栗木炭火烤制的食物,帶著獨特工藝與考究配方的鮮香,既地道又健康,人氣越聚越旺,生意紅紅火火,名字也隨著口碑在城鄉間傳開,成了食客們熟知的招牌。

2024年3月2日下午,都勻市作協采風隊伍踏訪而至,以文章與詩歌為栗木寨作傳,將其凝練為特產之寨、文化之寨、故事之寨、禮儀之寨、布依之寨、山歌之寨、教師之寨、藝術之寨“八個之寨”,讓這座村寨的美被更多人看見、向往。同年12月3日,豫章羅氏入黔昌貴公宗親會的族人們——會長羅顯康,副會長羅天濤、羅書香,秘書羅運福,成員羅玉祥、羅賢漢、羅顯邦、羅紹奎、羅嗣等,專程赴金鐘山考察“羅氏祠堂”舊址,一致認定此處地勢得天獨厚,不僅利于推動邦水農文旅融合與鄉村振興,更能讓“邦水文明鄉”的文脈在新時代延續生長。

山依舊,水長流,栗木寨的故事,仍在風水與人心的和諧交響中緩緩流淌、蓬勃生長。

“教師之寨”的人文

解放之后,栗木寨的文脈沿著講臺不斷延續,一代又一代教師宛如點點繁星,照亮了村寨里孩子們的求學道路。

回溯至上世紀五六十年代,羅龍溪擔任邦水文明鄉中學校長,清晨的讀書聲與邦水河的滔滔濤聲相互交織,悠悠地漫過整個村寨,為這片土地注入了蓬勃的生機與活力。羅龍奇自都勻一中畢業,那是黔南州第一所省級一類示范性普通高中,有著深厚的歷史文化底蘊。畢業后他經過速師培訓,奔赴邦水小學任教。那時的他,滿懷著對教育事業的熱忱,在講臺上揮灑汗水,然而,粉筆灰還未完全落下,他便被栗木人民公社抽調至螺螄殼戰備公路建設指揮部擔任會計。公路順利通車后,時代的浪潮滾滾而來,“五七”反右、“大躍進”與“大食堂”時期接踵而至,他轉而擔任栗木大隊食堂會計。在算盤珠子的噼啪聲里,他精打細算著全隊的口糧,努力守護著大家的生活。1966年,“文化大革命”爆發,“臭老九”的沉重帽子壓得他幾乎喘不過氣。白天,他不得不上山為生產隊燒炭,在艱苦的勞作中忍受身體的疲憊;夜晚,還要接受貧下中農的教育與批斗,精神上備受折磨。但即便身處如此艱難的環境,他心中對知識的熱愛和那股書卷氣,依舊如同燒紅的炭塊,未曾熄滅。1996年,石門砍水庫一期工程動工,他再次拿起賬本,指尖滑過的數字仿佛還帶著曾經講臺的溫度,那是他難以割舍的教育情懷。同一時代的羅黃香,后來改名為羅振亞,成為了寨里的驕傲。他退休前任職于甕安縣雍陽鎮城關一小教育輔導站,國務院特殊津貼證書至今仍在老宅的樟木箱里,閃爍著熠熠光輝,見證著他在教育領域的卓越貢獻。

我時常憶起小時候的栗木小學,講臺是一塊被磨得發亮的木板,承載著無數的知識與夢想。六七十年代的陽光,透過斑駁的窗欞,輕柔地灑在羅龍超、羅維金、羅興奎、羅敦榮、羅永、羅祖祥、羅龍和、羅祖會、楊顯蘭、羅思義、劉察榮、羅祖寧、羅宇江、羅宇超等老師的教案上。這些老師,用他們的智慧和耐心,開啟了孩子們認識世界的大門。如今,羅龍和已是72歲高齡,卻依然是寨里備受敬重的鄉賢。他從栗木小學的講臺出發,一路前行,先后在栗木中學、甘塘鎮教育輔導站任職。1990年,他調入甘塘黨委政府工作,并有幸被推薦到西南民族學院學習深造。1992年畢業后,他回到甘塘鎮擔任黨辦主任,之后又提任紀委書記。盡管身份歷經多次轉變,但他始終秉持著初心,傳遞著滿滿的正能量。在都勻“三下鄉”活動現場,他總是熱情滿滿地鋪開紅紙,義務為鄉親們書寫春聯。他的筆鋒蒼勁有力,其中藏著曾經板書時的勁道與執著。退休之后,他更是常常提著水桶與毛筆,穿梭在都勻的街巷、公園,書寫水字。他的身影,成為了對外宣傳栗木寨文明的一道獨特風景,讓人為之贊嘆,刮目相看。

八九十年代,在清晨的第一縷晨光中,羅龍梅、羅祖文、羅祖芬、羅祖潤、羅龍堯、羅龍莊、羅祖良、羅祖宇、羅龍寧、羅祖奇、羅健平、羅祖儒、羅龍駒、羅紅群、劉延平等一群年輕人,懷揣著夢想與憧憬,走出了栗木寨。他們帶著栗木寨的獨特水土氣息,奔赴城鄉各地的中小學任教,將知識的種子播撒在更廣闊的土地上。羅祖良在教育之路上穩步前行,從良畝中學、河陽中學、楊柳街中學,一步步走到都勻五中校長的崗位。2024年,他擔任綠茵湖片區教育督導,不辭辛勞,腳步踏遍了轄區內的每一所學校,用心關注著每一個孩子的成長。羅祖儒則帶著“貴州省鄉村名師工作室”的招牌,從平浪鎮中心完小、凱口完小起步,不斷追求進步,前往實驗小學跟崗學習。之后,他又毅然回到邦水中心完小,將自己所學的豐富學識毫無保留地奉獻給家鄉的課堂,滋潤著家鄉孩子們的心田。

羅祖奇的名字,總是與墨香緊密相連。作為都勻七小的前副校長,他筆下的字剛勁有力,如魏碑般雄渾大氣;又柔和靈動,似行草般飄逸灑脫,其書法水平絲毫不遜色于專業書法家。中國青少年書法家協會會員證、全國中小學教師書法大賽三等獎證書,以及被“孔繁森同志紀念館”收藏的作品,這些都是他深厚書法功底的有力見證。然而,在寨里人的心中,最難忘的還是他寫春聯時的模樣。在“三下鄉”活動現場,他揮毫潑墨,筆走龍蛇,周圍群眾紛紛擠身圍觀,被他的書法魅力所吸引。那墨汁里,不僅混合著筆墨的清香,更蘊含著教師的溫潤與書者的赤誠,展現出他對傳統文化的熱愛和對家鄉的深情。

一代又一代的教師從栗木寨走出,他們帶著家鄉的期望與囑托,在教育的廣闊天地里拼搏奮斗。而后,又將根深深地扎回教育的土壤,反哺家鄉。他們的故事,就像邦水河泛起的層層漣漪,一圈又一圈地蕩漾開來,不斷傳播。使得“教師之寨”的名號,在這青山綠水之間,愈發清晰,愈發響亮,成為了栗木寨最耀眼的名片。

為人示范的引路者

栗木寨的晨光里,總有兩盞明燈格外耀眼。羅黃香與羅祖文兩位教師,以沉甸甸的榮譽為“教師之寨”鑲上金邊。他們的故事,是寨中最動人的篇章,宛如一本本鮮活的教案,啟迪著后人前行。

86歲的羅黃香(又名羅振亞),退休于甕安縣雍陽鎮城關一小教育輔導站。1989年9月,他被中華人民共和國國家教育委員會、人事部與中國教育工會全國委員會聯合評為“全國優秀教師”,那枚沉甸甸的優秀教師獎章,在時光里始終閃著璀璨光芒,是對他教育生涯最莊重的禮贊。每月到賬的國務院特殊津貼,從不是冰冷的數字,而是為他半生耕耘講臺寫下的深情注腳。當年,他曾以邦水河的潺潺流水作喻,把算術里的加減乘除講得透徹又生動;如今,他的學生早已遍布四方,把他的教誨播撒到更廣闊的天地。

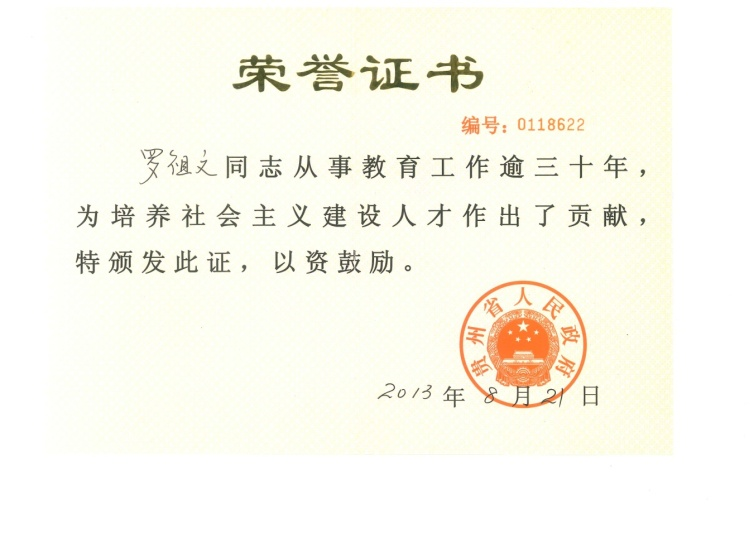

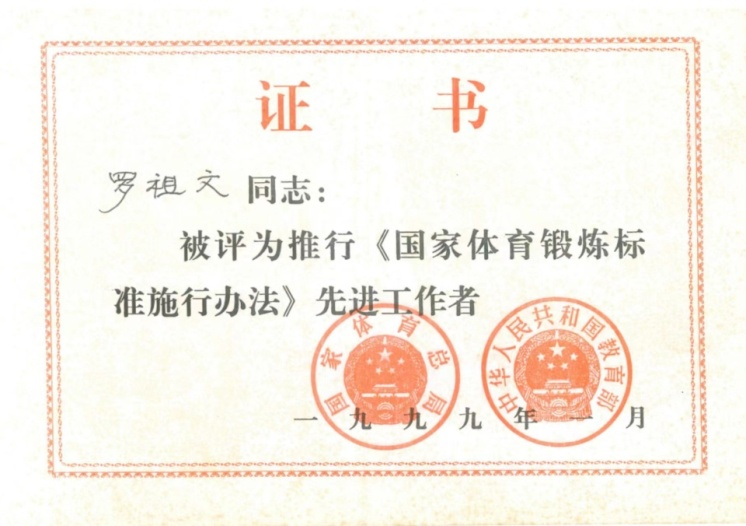

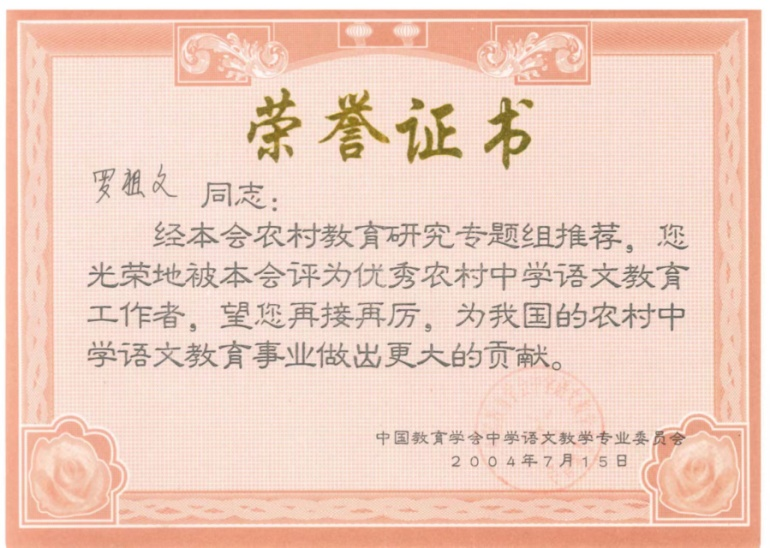

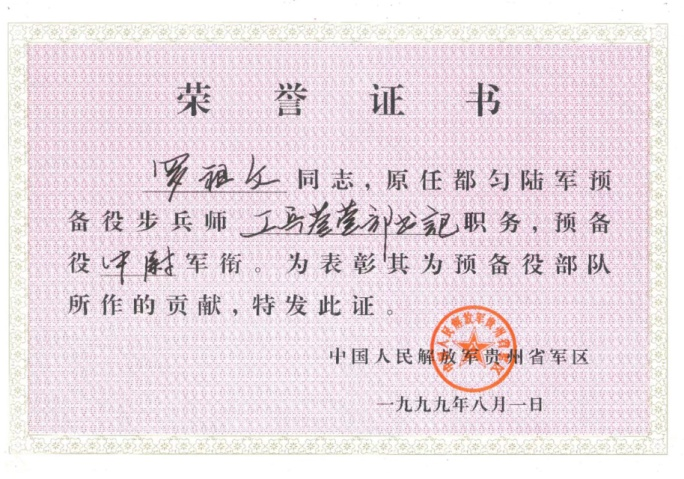

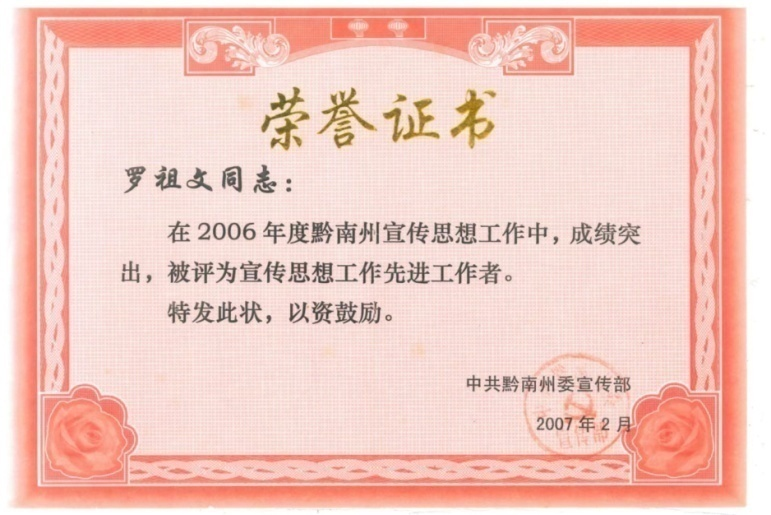

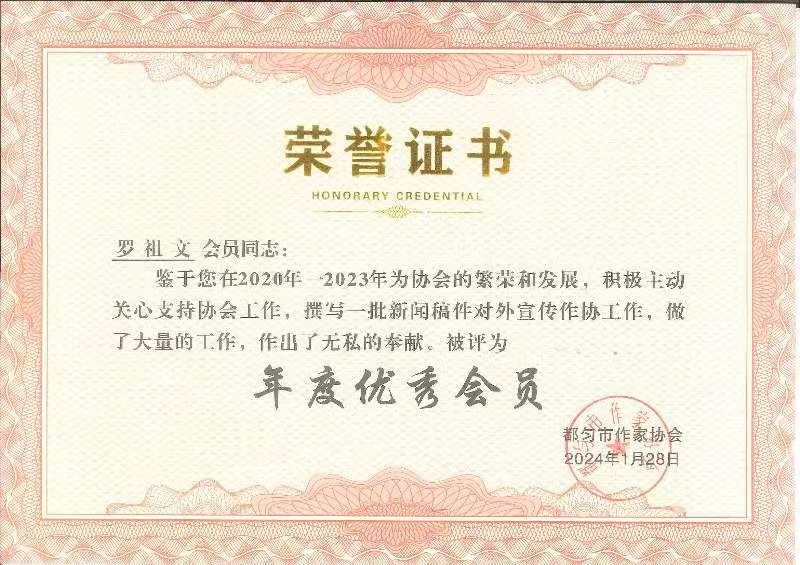

65歲的羅祖文,退休于都勻市精神文明建設中心。他的榮譽簿上,寫滿了對熱愛的堅守:1999年1月,被國家體育總局與教育部評為“推行《國家體育鍛煉標準施行辦法》先進工作者”;同年8月1日,中國人民解放軍貴州省軍區為他頒發榮譽證書,記載“羅祖文同志,原任都勻陸軍預備役步兵師工兵營營部書記職務,授予預備役中尉軍銜”,軍裝照里的青年眼神堅毅明亮,一如后來站在講臺上的從容自信。2004年7月,他被中國教育學會中學語文教學專業委員會評為“優秀農村中學語文教育工作者”;2007年2月,獲中共黔南州委宣傳部授予“2006年度黔南州宣傳思想工作先進工作者”稱號;2013年8月21日,貴州省人民政府為他頒發《三十年教齡榮譽證書》,表彰其“從事教育工作愈三十年,為培養社會主義建設人才作出了貢獻”。退休后,他對文字的熱忱絲毫不減,2024年1月獲都勻市作家協會“2020—2023年度優秀會員”(唯一獲獎者),2025年6月再獲“2024—2025年度優秀會員”,在教育與文字的世界里持續發光發熱。

“師者,傳道授業解惑也。”韓愈的箴言在栗木寨代代相傳,從未褪色。孔子“學而不厭,誨人不倦”的教誨,化作教師們晨光中伏案備課的身影、暮色里叩門家訪的腳步。“三尺講臺存日月”,他們的日常,早已和邦水河的悠悠流淌、金鐘坡的默默守望融在一起。從羅氏祠堂的古樸舊影到村小嶄新的教學樓,從清代科舉進士的石碑坊到如今墻上琳瑯滿目的榮譽證書,栗木寨人對知識的敬畏,早已刻進骨血,成了寨里最深沉的文化底色。

值此佳節,站在河邊極目遠眺,心中感慨翻涌,隨口編段小調吟唱,名之《寨前小調寄師恩》:

邦水河水慢悠悠,澆得學堂綠油油。

金鐘坡上風光好,照著老師笑眉頭。

栗木寨里文脈長,教師之寨不虛傳。

鄉賢輩出添榮光,講臺三尺站一生。

粉筆一支育棟梁,國部級章稀如寶。

屈指可數掛廳堂,初心不忘暖心房。

一代更比一代強,接力火把亮堂堂。

金秋時節風送涼,滿坡桃李都安康。

又逢佳節歌不斷,深深祝福祝師昌。

2025年8月6日于貴州都勻

作者在教育、宣傳及預備役領域工作,獲各類榮譽七十多項。

“三進三出”的經歷,清晰展現了他的成長軌跡:2000-2003年從墨沖教育輔導站到當地政府,負責全鎮“學教”簡報編輯,及時準確傳遞教育動態。2004年進入市委宣傳部,后到市教育局,2004-2006年參與文明城市創建,2008-2013年負責“兩基”宣傳,讓更多人了解基礎教育的重要性。2014年到州委組織部,活動結束后回市委宣傳部,編輯州委群眾路線活動簡報,同時兼顧都勻市未成年人工作和“五大創建”信息編輯,為文明建設添力。

2013年,獲貴州省人民政府頒發的《三十年教齡榮譽證書》,表彰其“從事教育工作愈三十年,為培養社會主義建設人才作出了貢獻”。這見證了他在教育崗位上備課、授課、家訪的日常,承載著桃李成長印記,凝結著對教育初心的堅守。

2016年任都勻市創建辦信息科科長,堅持寫作,多篇作品在省、州、市媒體及文明網發表,積極傳遞正能量,助力文明風尚提升。

2021年退休后,他專注家鄉題材文學創作,獲都勻市作家協會“2020—2023年年度優秀會員”(唯一獲獎者)和“2024—2025年年度優秀會員”。

賞析點評

這篇聚焦貴州省都勻市綠茵湖街道邦水村栗木寨“教師之寨”人文風貌的作品,以細膩筆觸勾勒出這片土地的獨特魅力與深厚底蘊。文章從教師節氛圍切入,自然串聯起栗木寨的地理風貌、歷史變遷與人文傳承,既通過羅黃香、羅祖文等教師的鮮活事跡,生動展現了當地尊師重教的優良傳統與師者的奉獻精神,又融入風水、寨名、姓氏、民謠等地域元素,讓村寨的神秘色彩與煙火氣息躍然紙上。結尾《寨前小調寄師恩》以山歌般明快流暢的語言,將邦水河、金鐘坡等鄉土符號與教育意象相融,更添質樸綿長的情感溫度。全文兼具文化厚度與情感濃度,字里行間滿是對故土的熱愛與對教育的尊崇,堪稱一篇禮贊鄉土與師者的佳作。

2025年8月6日上午,久違的陽光終于掙開云層,給都勻劍江河面潑上一層碎金似的光斑。我信步漫行,從云宮大橋往小圍寨方向走去,行至半程時,恰好撞上初升的朝陽——晨光漫過薄霧,在河面上漾起粼粼波光,便忍不住舉起相機,將這一幀晨景輕輕定格在鏡頭里。

作者簡介:羅祖文,又名彭應文、彭萬文,布依族,60后中共黨員,貴州都勻人,大學專科學歷。其職業生涯足跡遍布教育、行政與文化宣傳領域,曾先后任職于墨陽完小、墨沖區教育辦(后為墨沖鎮教育輔導站)、都勻三小、都勻市創建辦(現都勻市精神文明建設中心),擔任過墨沖區教育辦語數體教研員、墨沖鎮教育工會主席、都勻市創建辦信息科科長;同時兼任政協都勻市第七屆委員會委員、都勻市教育工會宣傳委員、都勻市教師閱讀寫作協會副秘書長、都勻晚報通訊員、貴州省中等師范函授學校墨沖區中函班主任、貴州都勻陸軍預備役步兵師工兵營營部書記。2000、2004、2008、2014年,先后借調至墨沖鎮人民政府“學教”辦(編輯鎮情、民歌薈萃)、中共都勻市委宣傳部(編輯未成年人思想道德建設工作手冊、“文明在行動?滿意在都勻”應知應會手冊、創建文明城市紀實、精彩都勻)、都勻市教育局(編輯教育通訊、教育報和勻城燭光、教育擷翠)、中共黔南州委黨的群眾路線教育實踐活動領導小組辦公室(編輯簡報、動態報道,信息采用通報)。工作期間,他被國家體育總局與教育部聯合授予推行《國家體育鍛煉標準施行辦法》先進工作者,獲評中國教育學會優秀農村中學語文教育工作者;文學創作成果豐碩,在《中國民族教育》等紙媒及網絡平臺發表作品2000余篇。2021年退休。榮獲都勻市作家協會“2020—2023年年度優秀會員”(唯一獲獎者)、“2024—2025年年度優秀會員”。現為貴州省散文學會、都勻市作家協會會員,現居都勻金麒麟財富華庭。

(注:本文已獲作者授權發布)

純貴坊酒業

純貴坊酒業