永遠的軍號

——“斯諾后人與謝立全后人見面會”策劃組織回顧

【前言】十年前,本人受邀為南方日報“中山觀察”策劃紀念抗日戰爭勝利70周年活動。十年前的9月4日,在我的統籌協調下,應邀參加中國舉行紀念抗戰勝利七十周年紀念活動的埃德加?斯諾(Edgar Snow)的后人、其夫人海倫?斯諾(Helen Snow)的侄女謝里爾?比紹夫(Sheril Bischoff),侄孫布萊克?安東尼(Blake Anthony)與謝立全的兒子謝小朋舉行了見面會。

這是一次紀念79年情誼的相會,一個具有傳奇色彩的故事。中央電視臺、南方日報等數十家媒體爭相對這此次活動作了報道,央視國際頻道當天的午間新聞就播發了消息,本項目還被南方日報評選為該報當年的十大策劃活動之一。

今天,特別重發本人當年撰寫的專文,以紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。

2025年9月2日

響徹世界的軍號

——“斯諾后人與謝立全后人見面會”策劃組織回顧

丘樹宏

2015年,是中國人民抗日戰爭勝利和世界反法西斯戰爭勝利70周年,近幾年來以創作史詩作為重點的我,自然需要寫一點什么。

從一張著名照片中找到靈感

抗日戰爭時期,華南地區是敵占區,當時此地有四個抗日軍事組織,也就是東江縱隊、珠江縱隊、瓊崖縱隊和潮汕縱隊,他們在敵后與日本侵略者展開了長期而特殊的抗爭,為抗日戰爭最終取得勝利作出了重要的貢獻。其中在我現在生活的地方中山市,就是珠江縱隊司令部所在的地方。今年,恰好也是珠江縱隊成立70周年。我發現,描寫和反映珠江縱隊的文藝作品中,影視作品和舞臺作品非常缺乏,因此決定創作一部史詩型的大型組歌《英雄珠江》。組歌寫出來后,又接著排演制作了同名大型電視藝術片。此片后來分別在中央電視臺和廣東廣播電視臺播放,影響頗大。

那時候南方日報“中山觀察”正在策劃“鐵血豐碑再讀中山抗戰史”大型連續報道,他們的負責人趙威找到我,要邀請我做他們的學術顧問。我建議他們另辟蹊徑,尋找中山抗戰史中能夠連接廣東、連接全國,以至可能對全球有影響的元素來做。他們聽了之后非常興奮,但將任務“踢”回來了給我來策劃。

我在創作《英雄珠江》時發現,珠江縱隊有一個非常重要的領導人叫謝立全,他就是當年美國作家埃德加?斯諾那部影響世界的名著《紅星照耀著中國》封面上那個小號手照片的原型。我覺得這就有戲了!

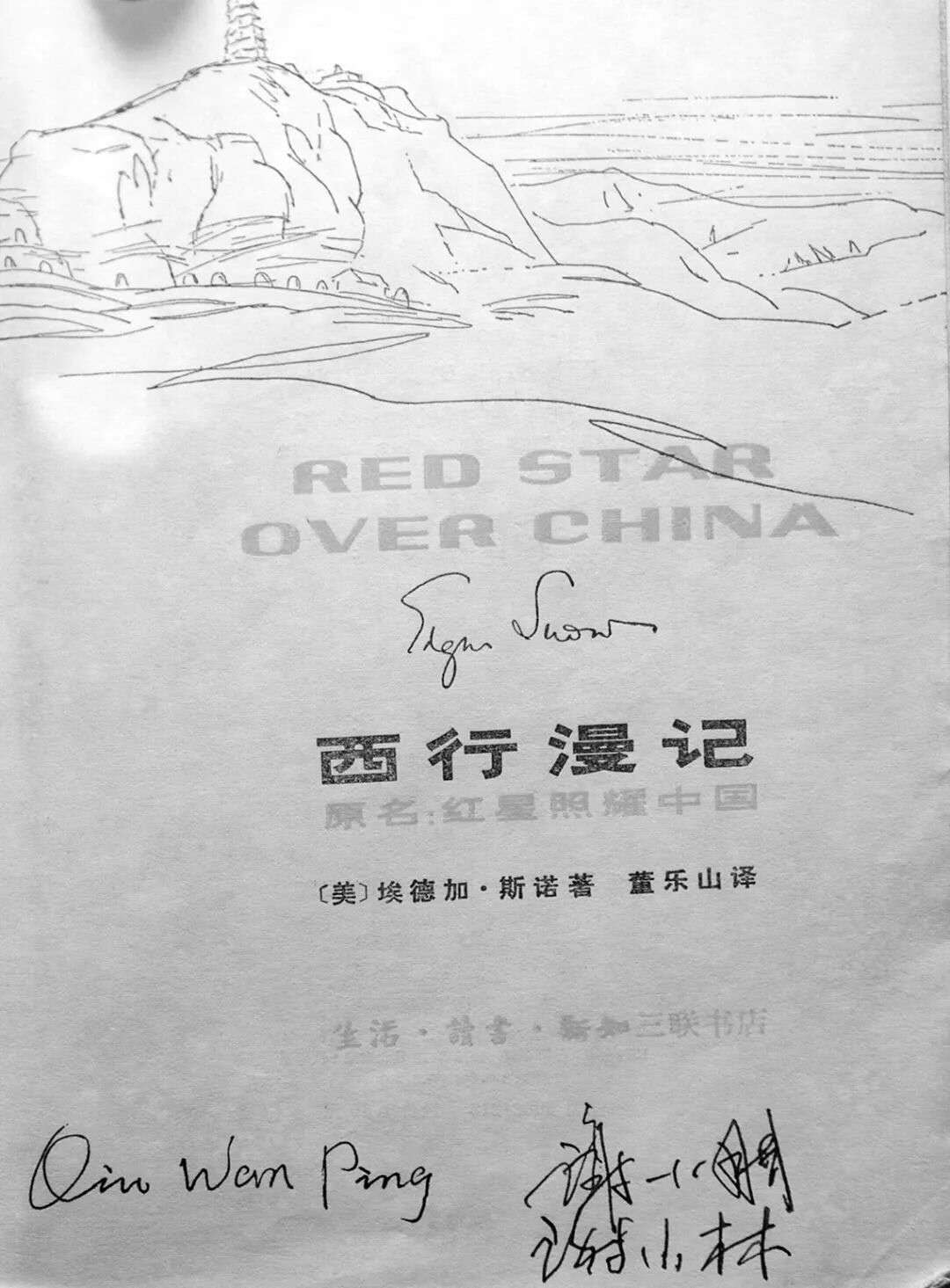

還是讓我們翻開過去那段封塵已久的歷史吧。作為第一個沖破重重封鎖、探訪陜北的西方記者,1936年,在宋慶齡的幫助下,在中共地下黨組織安排下,斯諾帶著隱形墨水寫的介紹信、兩架相機、24個膠卷和筆記本來到了紅軍所在地。他不僅采訪了毛澤東、周恩來、彭德懷等紅軍高級將領,同時也采訪了戰士、農民、工人和知識分子。1936年10月底,斯諾帶著十幾本日記、筆記和30卷膠卷回到北平,為英美報刊寫了許多轟動一時的有關中國革命的新聞報道,然后將其匯編成《紅星照耀中國》,該書于1937年10月在英國倫敦出版,接著美國翻印。不久,又相繼被譯成法文、德文、俄文、意大利文、西班牙文、葡萄牙文、日文等多種文字出版;《紅星照耀中國》的中譯本《西行漫記》,1938年2月在上海問世。

著作封面這張名為《抗戰之聲》的照片,最早是放在《紅星照耀中國》一書里,后來成了《西行漫記》(《紅星照耀中國》的封面,成為中國人民抗日戰爭的偉大見證物品。在這部《西行漫記》里,埃德加?斯諾不止一次提到了紅軍的號手。他將那幀照片命名為《抗戰之聲》,他認為,那是發自中國共產黨人之聲,是挽救民族危亡,響徹大地的號角。自此,紅軍的身影迅速傳遍全球,來自革命圣地的軍號也隨之響徹西方乃至世界。

經多方考證,埃德加?斯諾的這張照片拍攝于1936年,是在紅軍西征總部駐地--寧夏預旺堡戰斗中于城墻上拍攝的。斯諾在《西行漫記》中曾這樣描述:“在預旺堡高高結實的城墻上,紅軍的一隊號兵在練習吹號,這個堡壘一樣的城中有一角落飄著一面猩紅的大旗,上面的黃色錘子和鐮刀在微風中時隱時現,好像后面有一只手在撫弄一樣。”

1972年2月15日,埃德加?斯諾在瑞士日內瓦因患癌癥病逝,《人民畫報》刊發毛澤東主席為悼念斯諾發的唁電時,為了懷念這位中國人民的忠實朋友,用了四個整版紀念,配發了斯諾拍攝的不少照片,其中就有《抗戰之聲》。

作為《抗戰之聲》的主人公,謝小朋說父親謝立全很幸運,在有生之年看到了這期紀念斯諾的《人民畫報》,看到了自己的照片。當時在北京出席海軍常委擴大會議的謝立全看了《人民畫報》后,提筆給妻子蘇凝寫了一封信,信中寫道:“在京西賓館買了5月份《人民畫報》,那個吹‘抗戰之聲’(的人)是我,這可以肯定,不會張冠李戴的。回憶當時我不是號兵,我是一軍團教導營的總支書記(營長何德全,現退休安家落戶于湖南長沙)。斯諾看我健壯,衣冠比較整齊,又是背了手槍的干部,把我拉去照相的。”

謝立全將軍是1929年從江西興國參加革命的,1929年參加中國工農紅軍。1934年,謝立全隨中央紅軍參加長征。1940年9月,中央派他擔任廣東南番中順中心縣委委員,負責領導中山抗日武裝斗爭,立下了赫赫戰功。1952年1月,謝立全任軍事學院海軍系主任,后任海軍軍事學院第一副院長、海軍學院院長。1955年,年僅38歲的謝立全被授予少將軍銜,榮獲八一勛章、獨立自由勛章、解放勛章和紅星功勛榮譽章。著有《挺進粵中》和《珠江怒潮》兩書。

然而,謝立全卻一直沒有公開這張照片的故事。在寫給妻子信的末尾,謝立全這樣寫道:“這事是偶然來的。這張相片登載是歷史的產物,你我知道就行了。總之,‘人怕出名豬怕肥’,如果不謙虛謹慎、戒驕戒躁,就要跌跤子的。”蘇凝尊重了丈夫的愿望,把這秘密埋在心底。

謝立全在去世前,才將照片的事情告訴他的孩子們。之前曾經有不少記者就照片的事情去采訪謝立全,他總是說:“不就是一張照片嗎,我很多戰友都犧牲在戰場上了,我們是幸存者,比起他們來,我們有啥可吹的。”

而對于公眾來說,知道那位著名的“號手”是謝立全,時間則要推遲到1996年,時逢中央電視臺軍事部攝制組的人員為籌拍一部紀念長征勝利60周年的專題片,重走長征路,在江西興國發現了《抗戰之聲》這幅照片及謝立全生前給妻子蘇凝寫的信的影印件,才揭開了這段往事。

大膽策劃與國家行為相呼應的事件

斯諾、謝立全,延安、中山,抗日戰爭勝利70周年、珠江縱隊成立70周年,這幾個詞組的同時出現,讓我的眼前呈現出一個個宏大而生動的場景。一本書、兩個人,一張照片、兩個時代,兩家人、一個世界,人物、事件、時空,好像都在向我暗示著著什么、啟發著什么。

我向南方日報的人員說,就是它了!“鐵血豐碑 再讀中山抗戰史”項目的亮點,就是要重點經營好這一個主題故事。

然而,這一個主題故事,其實在前些年已經有不少媒體做過,如果還是按照常規去做,一定不會有多大的影響。我想,一定要有新的思路,必須尋找新的出路。

經過思考,一個大膽的策劃方案在我心中逐步明晰。

首先,我建議中山觀察爭取在南方日報主報中的紀念抗戰勝利專欄出了一個專版,專版中將《紅星照耀著中國》封面放在了突出地位置,并對斯諾和謝立全的關系做了精要而帶預告性的介紹,以期引起各界關注。

與此同時,我更將重點放在另一個方面。首先是尋找謝立全的后人。這并不難,因為中山市與他們一直有著很好的聯系。謝立全的兩個兒子都在南京,一個還在部隊里,一個已經退休,正在北京的央視大型人文記錄片《長城:中國的故事》擔任總協調。很快,兩個人都聯系上了。

另一件事情就復雜多了。

我突然想到,斯諾是中國人民的好朋友,以前的國慶節,中國曾經邀請他參加國慶觀禮,至今我還清楚地記得紀錄片中毛主席與他在天安門城樓談笑風生的鏡頭。今年9月3日的紀念活動,估計中國一定會邀請斯諾的后人參加觀禮活動的。若能這樣,我們為何不能策劃他們一家與謝立全后人在北京見面呢!這個想法一在腦子里閃過,我自己都給自己給大大感動了:若果能夠實現這個目的,那將是件多么有影響、有意義的大事情啊!

這個時候離9月3日已經剩下不到十天的時間。時間太緊迫了。我最早聯系了中山鄉親、美國耶魯大學教授蘇煒,請他幫忙尋找斯諾的后人。蘇煒非常樂意幫忙,但說估計要很長時間才可能聯系上。我馬上又聯系陳香梅基金會在中國的代理人,兩天后他發來信息,說打過電話給中國人民對外友好協會,他們說太忙了,顧不上了解具體情況。

萬般無奈下,我只好啟動了平時不輕易啟動的資源和關系,給外交部原副部長喬宗淮發了一個長長的信息,詳細說明了事情的來龍去脈,請他幫忙。沒有想到年過古稀的老部長非但非常重視和支持,還第二天就親自去了外交部,找到有關人員了解情況。然后親自打電話給我,說我估計得很準,國家外交部和中國人民對外友好協會果然請了斯諾的后人代表埃德加?斯諾夫人海倫?斯諾的侄女謝里爾?比紹夫來參加紀念和閱兵觀禮活動。“喬老爺”還將有關人員的聯系方式告訴了我,說一定能夠爭取如愿見面。

這真讓我驚喜交加。接下來的事情,是如何安排北京見面會的細節了。

國家舉行重大閱兵活動的同時,在首都北京安排一個如此重大的外事活動,作為一個小小的地級市,真有些匪夷所想,何況時間只剩下不到一周。

這里真的十分感謝我們的“喬老爺”,喬部長想得非常周到,一開始就將需要聯系的人指定給我們,而且敲定了可以見面的時間是9月4日的中午。其二是要十分感謝對外友協的領導和有關人員,他們主動向我們指明要注意和提前辦理的事項,包括準備好中英文資料,等等,讓我們不至于走回頭路,大大提高了效率。

因為北京舉行閱兵式,那幾天的管制比較嚴。安排在哪里見面?謝里爾?比紹夫住的酒店,我們難以進去,即使能進去,也不方便舉行活動。通過協調,我們訂到了離她酒店不遠的民族飯店,并委托駐京辦做好前期工作。

為了擴大見面會的影響,我們通過微信廣征《紅星照耀著中國》一書,并發布相關消息。微信確實是個好東西,影響力極佳,不僅征集到了許多書本,更在媒體和社會上產生了極大的影響,包括中央和國家媒體,都紛紛要求參與采訪,讓我們始料未及、應接不暇,只好想辦法予以適當的控制。事后,中央電視臺、中國國際廣播電視臺以及網絡媒體幾十家新聞機構等都進行了大量而充分的報道,成為一個熱點。

沒想到最大的問題又出現了,9月3日舉行閱兵式,我們如果坐飛機赴京,估計進不了北京城。9月4日,回程的各國政要和嘉賓陸續離京,會實行空中管制,進京的航班難以保證按時降落,這樣我們就保證不了準時到達訂好的酒店。怎么辦?我們想到了高鐵,決定提前在9月3日坐高鐵赴京。這確實是個聰明的選擇。上午十點從廣州開出,下午六點準時到達北京,還趕得及一路上聯系二十多位從世界各地被邀請來參加閱兵觀禮的中山籍鄉賢,當晚聚會共敘鄉情,接受本市媒體采訪。

僅僅十天時間,《響徹世界的軍號——斯諾后人與謝立全后人的79年一見》大型活動,就這樣從遠在南方的中山市,大步走進了首都北京。

跨越兩個世紀79年的首次會見

2015年9月4日中午,一次跨越時空的歷史性會面在北京民族飯店舉行。12時,謝里爾?比紹夫女士攜孫子安磊柯出現在大家面前,早就在酒店等候的謝立全將軍兒子謝小朋迎上前去,跨越大洋兩岸的兩雙手緊緊握在了一起。

“很榮幸能與您相見!我知道那個故事,姑父那本書封面上的小號手就是您父親!”

“我也十分榮幸與您相見!斯諾先生的文筆很美!”

兩人一見如故,猶如70多年前抗戰時期中美友誼與情緣的延續!

已經79歲高齡的謝里爾?比紹夫是海倫?斯諾的侄女,在海倫生前曾幫助她整理手稿和作品。海倫去世后,她將海倫后半生的作品捐贈給楊百翰大學圖書館。她為妥善保管海倫文學作品、傳播海倫精神作出了努力與貢獻,也因此與中國建立了深厚的友誼。

謝里爾?比紹夫告訴謝小朋,中國的迅猛發展、中國人民對斯諾夫婦的敬重,給她留下了極為深刻的印象。“受邀參加抗戰勝利70周年大閱兵,與您會面,將是我一生珍藏的難忘記憶。”

謝里爾和謝小朋的見面,在彼此的客氣、矜持中又有著一份好奇與興奮。謝小朋他對謝里爾說,作為媒體人,斯諾是他的榜樣,文筆和攝影水平非常高。謝里爾表示認同,她認為,斯諾的一生堅守著“報道真相”的原則,這是斯諾最為可貴的品質。

謝里爾?比紹夫第一次來中國是1985年, 這么多年,她來了中國很多次,中國的迅猛發展、中國人民對斯諾夫婦的敬重,都讓謝里爾印象深刻;而受邀參加抗戰勝利70周年大閱兵,受邀與謝小朋會面,謝里爾說都將是她一生最寶貴的財富。

謝小朋拿出一本珍藏已久的《西行漫記》,泛舊了的扉頁上,依然能看出那張稚嫩臉龐透出的堅毅和自豪。他將父親的石刻像章印在封面,送給謝里爾?比紹夫作為留念。贈予時,他不停地摩挲著書皮。“它不僅僅是一本書。它承載了兩代人的友愛和情誼。”謝小朋說。

“我來中國代表著斯諾夫婦,在中國受到的禮遇,讓我深深地為他們驕傲。”謝里爾?比紹夫介紹,新中國成立后,斯諾夫婦多次訪華,不遺余力推動中美友好建交。斯諾夫婦是一個團隊,他們共同為中美建造了友誼的橋梁,把美國人民的心和中國人民的心連在了一起。“斯諾夫婦的一生告訴我們,在世界上各不相同的政治制度背后,人民的心和思想,相距并不遙遠。”謝里爾?比紹夫說。

姑父和姑母雖已去世,但謝里爾說,他們所架設的友好橋梁,卻把美國人民的心和中國人民的心連在了一起。“他們的一生之于我們的提醒是:在世界上各不相同的政治制度背后,有著真正的人民,他們的心、他們的思想,相距并不遙遠。”

讓我們倍感意外的是,陪同謝里爾一起來到北京的是謝里爾的孫子Blake Anthony,他有個中文名叫安磊柯。他說當他還是小孩時,就通過《紅星照耀著中國》對中國產生了很大的興趣。在加州艾爾凡大學讀書時,選擇的專業就是中國語言和文化專業,并且獲得了一個獎學金,來北京大學留學。在旅華學習和工作期間,他結識了一位北京姑娘并結婚,現在安磊柯已經是位“中國的女婿”,中國話講得十分的地道。

2013年,安磊柯曾參加了《新西行漫記》的徒步暴走活動,那次“自找苦吃”的活動讓他牢記一輩子,“感到很累,很辛苦,簡直受不了。盡管我們的后面,還沒有國民黨的士兵追趕,頭頂上也沒有日本轟炸機的威脅。當年紅軍所遭遇的一切,當年海倫?斯諾的延安之行有多么艱難、多么危險,我們就可想而知了。”安磊柯說斯諾已經成為他的家庭和歷史的一部分,他喜歡中國,喜歡中國歷史。

紅星依然照耀著中國,兩國友誼之樹依然翠綠。此情此景,讓我從心底里無限的感動和欣慰。最后,就借我當時所寫的一首詩歌《響徹世界的軍號》作為結束吧——

還記得1936年秋天/那一個偉大的快門/讓紅軍的身影,/從此走遍了全球/讓延安的軍號.從此響徹了世界//79年了/蔚藍的伶丁洋/早已聳立起/英雄的五桂山/靜靜的未名湖/早已站立著/和平的博雅塔/當年的快門/還在閃動著/那神圣的/西行漫記旅途/當年的軍號/還在吹響著/那雄壯的/義勇軍進行曲/今天啊/我們相約在/九月的北京/雙手拉起/79年的情緣/一起放飛/永遠的鴿哨......

2015年11月22日珠海閱秋閣

(注:本文已獲作者授權發布)

純貴坊酒業

純貴坊酒業