塵封的稿費

作者:葉華

退休前,我整理著書柜。剛觸到一本舊書,幾個牛皮紙信封“啪嗒”掉了下來。信封上“北京市門頭溝區教師進修學校”——醒目的紅字,一下把我拉回到從前。

我讀高中時,江之龍老師是我的語文教師。他身型挺拔,戴著一副茶色眼鏡,渾身散發著獨有的文雅氣質。他講課時眼里都帶著笑意;讀課文里的詩句時,總是飽含深情。他從不對我們疾言厲色,連批評都裹在溫和的語氣里,同學們都盼著上他的課。

那天語文課,他沒帶課本,只抱了個大文件袋走進教室,將一沓稿紙輕輕放在講臺上。“咱門頭溝區是老區,老輩人嘴里藏著不少寶貝。”他指尖拂過稿紙,聲音比平時低了些,“這些是我早年搜集的民間故事,可惜沒做完。今天想請大家幫個忙——把你們聽過的老故事、童謠、甚至長輩說的諺語,都記下來,咱們一起編本小冊子。”

教室里靜得能聽見窗外樹葉搖晃的輕響,沒人說話,只盯著他手里的稿紙。突然有同學舉手:“老師,我小時候姥姥給我講過好多故事,到現在都記得。我現在就能說一個,您聽聽成嗎?”江老師眼睛一亮,笑著點頭:“太好了!這些都是民間的文化瑰寶,咱們得好好采錄下來,讓更多人看見。”末了,他又補充說:“要把搜集來的素材整理記錄,也是學習寫作的好法子,等你們將來走向社會,這些功夫絕不會白費。”

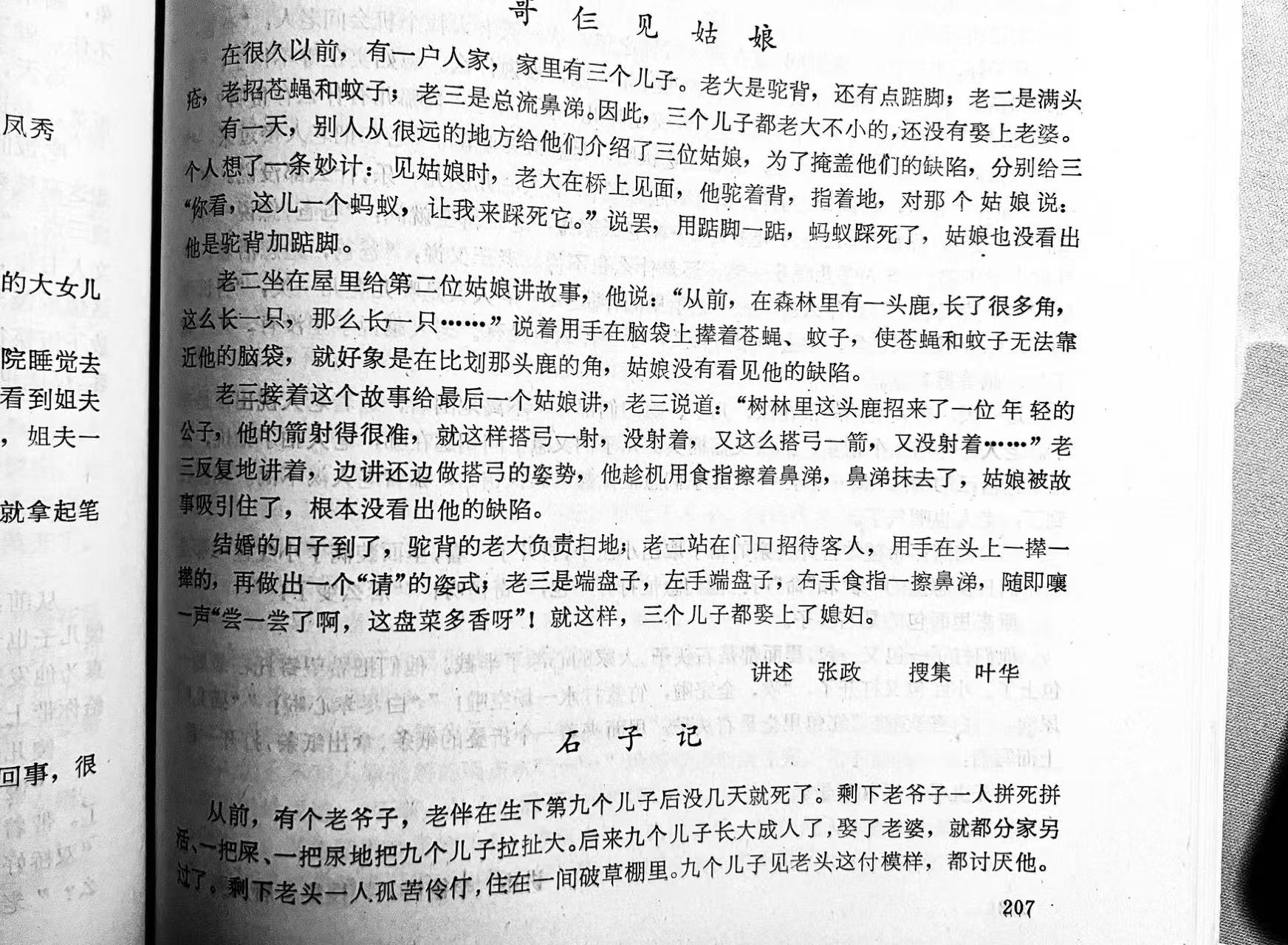

我回到家,追著鄰居們要故事。其中《哥仨見姑娘》,讓我覺得很新奇又好笑,充滿了民間智慧,我生怕忘了,連夜趴在燈下寫,第二天早早就去交作業。江老師的辦公室堆滿了書,桌上擺著個搪瓷杯,里面泡著茉莉花茶,熱氣裹著花香飄在空氣里。我把稿子遞過去,他笑著點點頭,眼神里滿是期許,說:“你要是能講出來,肯定比寫的更有意思。要不要試試?”我求之不得,站在桌邊手舞足蹈地講,講完我倆笑得前仰后合。“太逗了!”他指著稿子,眼里滿是光,“這個故事立意新、情節巧、結局妙,肯定能收錄進去……你的文字很干凈,以后多聽、多記、多練,說不定能在文學這條路上走得更遠。”

后來班上十多名同學都加入了進來。有人放學后圍著鄰居的大爺聽“臘八粥的來歷”;有人專門去胡同口找曬太陽的老奶奶錄童謠。每次搜集到新內容,大家都會第一時間跑到江老師的辦公室。老師總是放下手里的備課筆記,認真聽我們講。遇到精彩的地方,還會掏出紅筆在稿紙上圈畫,不住地說:“這個細節好,能讓故事活起來。真好!”

那時總覺得,粉筆灰落滿黑板的日子漫長又安穩,沒承想轉身就是十多年。高中時的這次“作業”漸漸成了記憶中的插曲,被日常瑣碎蓋住,直到那天在社區服務中心,我又見到了江老師。

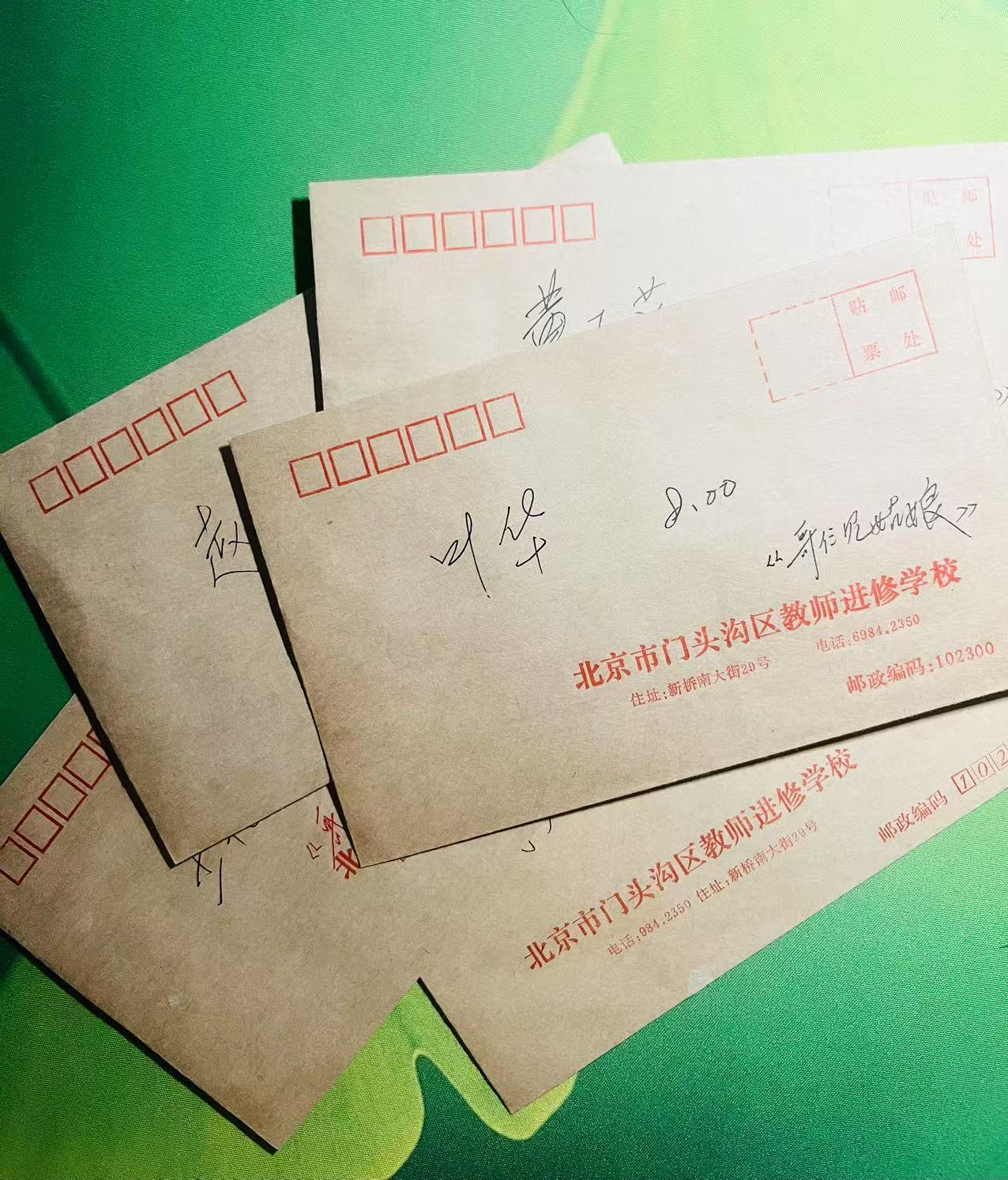

他鬢角添了白發,但更顯風度翩翩。“江老師”——我驚呼,“您怎么來了?”“給你送個驚喜。”他笑著遞過兩大本書和十幾個信封,“你是班長,就辛苦你把同學們的稿費分發下去。樣書只有兩本,你和同學們傳著看吧,也算沒白忙活一場。”

原來,1987年11月在文學愛好者的共同努力下,將收集的文字集結成《中國民間文學集成——門頭溝卷》印刷成冊。后來,江老師調到區教師進修學校工作。拿到書冊后,他第一時間就想聯系我們,可那時通訊不便,同學們畢業后升學、就業、結婚、生子,大多離開了家鄉,也漸漸斷了音訊。他找了好幾年,直到退休都沒能如愿。后來,師母到我工作的社區辦理老年證,我們才得以重新聯系。

我激動地翻開書,急著找尋自己的名字。油墨香里,我的名字赫然印在紙上,是真的!趕忙再翻幾頁,同學們的名字接連撞進眼里,青春的回憶,一下子涌了上來。信封里的鈔票嶄新挺闊,拆開時帶著脆響。老師的字跡清晰有力,一筆一畫落在信封上,寫著名字、金額,還有每個人的作品名。原來那些年少時被肯定的文字,早被老師悄悄釀成了溫暖;而稿費,妥帖地珍藏在信封里一晃又是這么多年。

本想著,等自己做出一些成績,就去看他,還要附上一句“老師您看,我在寫”。可,總被“再等等”“再改改”拖了又拖。直到2024年2月,在“大西山永定河文學”,讀到馬淑琴老師《重發為“師”而鳴唱的“詩”——深切緬懷江之龍老師》時,我驚愕地張大了嘴巴,瞬間凍住了呼吸,心里一萬個后悔,都已化作“來不及”。老師已經走了,那些沒說出口的感謝、沒交出去的作業,再也沒有機會彌補了。

窗外的茉莉花開了,香氣飄進屋里,像極了當年老師辦公室里的花香。我拿出紙筆,寫下新的故事。風從窗縫里溜進來,拂過紙頁,仿佛又聽見老師溫和的聲音:“真好,你還在寫。”

如今,我把那本《中國民間文學集成——門頭溝卷》和裝著稿費的信封小心收好,放在書柜最顯眼的位置,期待有一天它的主人來認領,我們一起重溫當年,感受師者的溫暖。

(注:本文已獲作者授權發布)

純貴坊酒業

純貴坊酒業