太極圖里永遠的精神朝圣

——顧偕經典長詩《太極》重讀與深度賞析

作者:迪夫

一、引言:一部“東方智慧”的詩性宣言

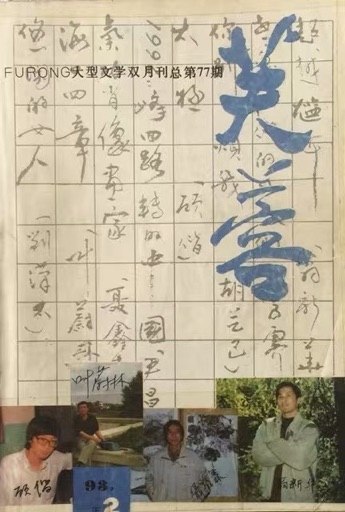

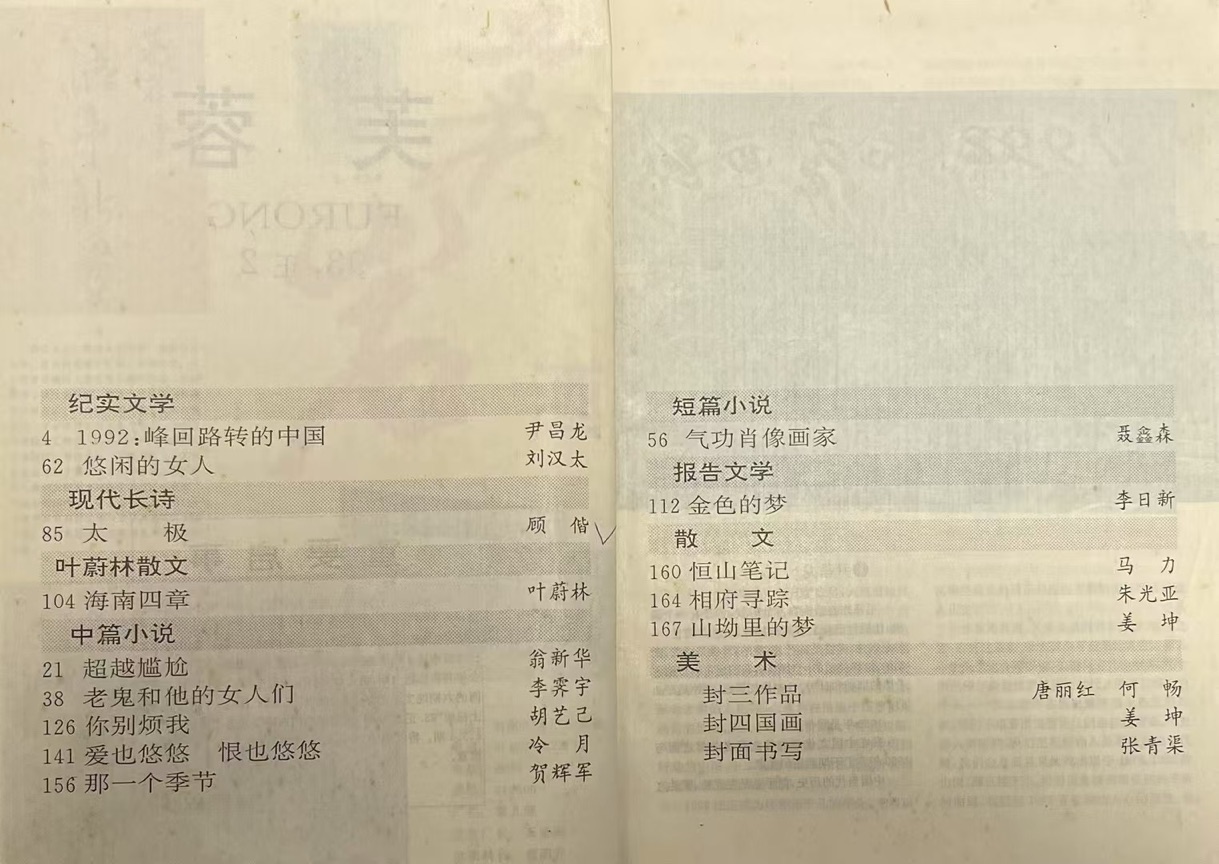

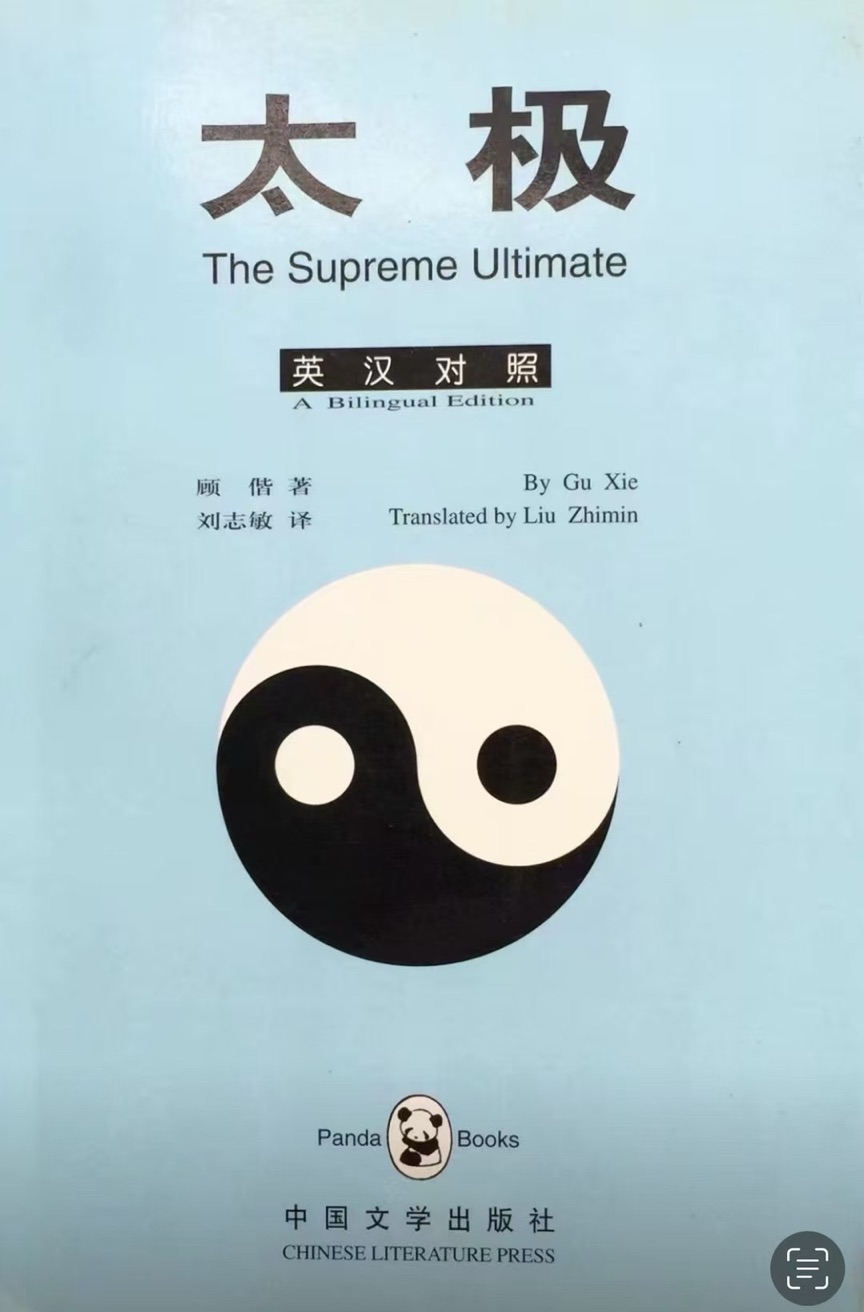

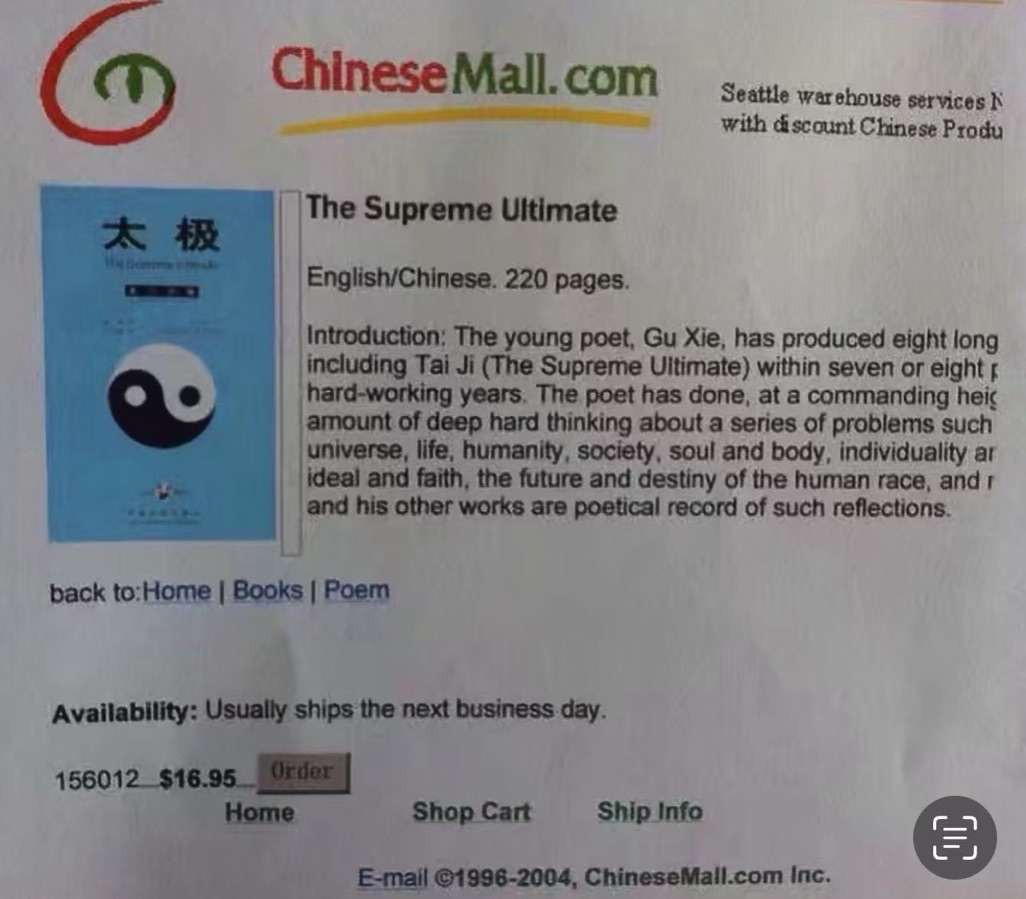

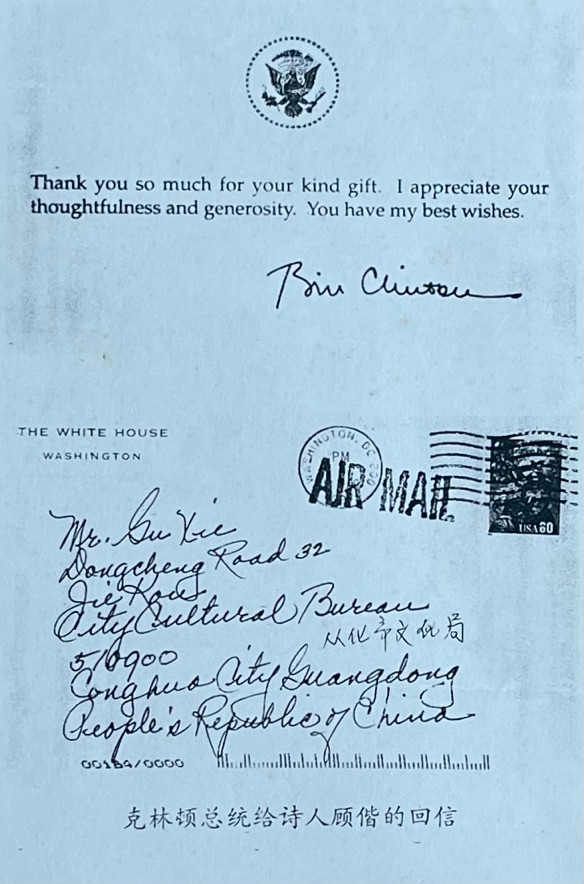

20世紀90年代,中國詩壇處于多元發展的階段,“知識分子寫作”在詩歌的探索思想深度與藝術創新方面,展現出了罕見的獨特風貌。顧偕的2400行長詩《太極》,便是這一時期的重要代表作品。 1993年,31歲的顧偕以《太極》登上《芙蓉》雜志二十版面的詩歌頭條,旋即成為90年代詩壇的“現象級”作品。三年后,國家外文局中國文學出版社將其納入“熊貓叢書”(英漢對照版),向海外推廣;1997年,36歲的顧偕將英譯稿寄往白宮,竟收到時任美國總統克林頓的親筆復函:“我十分欣賞你富有創造性的寬宏博大的思想,你擁有我最美好的祝福”。這部詩人早年的成名作代表作,開創了當代哲理長詩的新范式,體現了該作品在形式探索方面的重要價值。 不僅奠定了顧偕“哲性詩人”的地位,更成為中國當代詩歌中“東方智慧與現代性思考”結合的經典性樣本。此作品創作于詩人藝術成熟期,為其后續《行星·四重奏》等宏大敘事作品,較早頗為策略地奠定了思想與美學基礎。

二、主題內核:太極符號下的生存困境與精神救贖

《太極》的核心命題,是“物化現實中的精神突圍”。顧偕以中國古老的太極圖象為依托,演繹《易經》“陰陽調和”的原理,將對人類生存狀態的思考,置于“太極”的象征框架中。這種詩性哲思中的人類生存困境探尋 ,使得詩人顧偕在九十年代初的較早當代詩壇,就以其獨特的創作風格和深邃的思想內涵獨樹一幟,如《太極》這樣一部具有深遠意義和獨特價值的作品,今天依然值得我們去深入賞析。

1. 太極:自然法則與生存隱喻

太極圖的“陰陽魚”符號,本質是對“平衡”的隱喻:陰陽互根、消長轉化,代表自然萬物的動態和諧。顧偕將這一符號投射到人類社會,批判現代文明中“物化”對人的異化。在《太極》中,“太極”是對抗“物化引力”的精神坐標,它提醒人類:生存的本質不是對物質的追逐,而是對“陰陽平衡”的回歸——既有對現實的接納,也有對精神的超越。

2. 生存困境:物化時代的“精神失重”

顧偕的思考指向90年代中國社會的轉型期:市場經濟的崛起帶來物質的豐裕,卻也導致精神的“失重”。《太極》中,他用“鋼筋水泥的森林”“機器的轟鳴”等意象,描繪現代社會的“非自然狀態”;用“靈魂在櫥窗里標價”“情感被包裝成商品”等隱喻,批判物化對人的消解。正如批評家何銳所言:“詩中的東方直覺思維,即直觀整體性的把握,講究悟性,有一種直達事物本質的穿透力”——顧偕沒有停留在對“物化”的表面控訴,而是通過太極的“整體性”思維,揭示“物化”的根源:人類對“陰陽平衡”的背離。

3. 精神救贖:期盼“精神凈土”

《太極》的結尾,顧偕給出了他的“救贖方案”:“終有一天/人類將在超越視野的/選擇中回歸/以無邪的想法/來顯示巨大的優美”,這種“精神凈土”的憧憬,不是對現實的逃避,而是對“平衡”的重建——既有對物質生活的理性接納,也有對精神世界的執著守護。正如顧偕自己所說:“讓東方智慧全球共享”。《太極》的“精神凈土”,正是東方智慧對全球現代困境的回應。

三、藝術特色:哲性與詩性的“太極融合”

《太極》的藝術魅力,在于它實現了“哲性”與“詩性”的完美平衡,避免了“非詩”(概念圖解)與“庸詩”(情感平涂)的陷阱。其藝術特色與詩學創新,尤其意象系統的建構策略,更使《太極》這部作品自中國新詩以降,構建了一種自身獨特的意象系統,不同的核心意象,具有了豐富的象征內涵和重要的藝術功能。如太極圖象征著宇宙秩序與生命本源貫穿全詩,成為統攝全詩結構骨架;再如詩中“草莓”象征著“成熟的暖和酸甜”,是物化現實的感官隱喻;“時裝恐怖主義”象征著消費文化的暴力性,是現代性批判的具象化;“晶亮的情緒陣雨”則象征著瞬間的精神覺醒,是理性與感性碰撞的表征。這些意象的運用極大豐富了詩歌內涵,增強了詩歌的表現力。

1. 東方直覺思維:“直觀整體性”的詩性表達

顧偕繼承了中國傳統詩歌的“直覺思維”,不依賴邏輯推理,而是通過“直觀”把握事物的本質。比如詩中對“太極”的描繪:“不是圓的終點/而是圓的起點/不是靜止的平衡/而是流動的和諧”,沒有抽象的哲學闡釋,而是用“圓”“流動”等意象,直觀傳達太極的“動態平衡”本質。這種“直觀整體性”的思維,讓《太極》具有“直達事物本質的穿透力”。

2. 哲性追問:對“生存本質”的深度探索

《太極》的哲性,不是“為哲學而哲學”,而是“為生存而哲學”。顧偕追問的是“人為什么活著”“怎樣活著才有意義”等根本問題。比如詩中:“我們活著/是為了尋找/比物質更重的東西/比欲望更久的東西”,這種追問,讓《太極》超越了個人情感的抒發,成為對“人類生存狀態”的集體反思。正如詩評家楊匡漢所言:“顧偕的長詩,是對非詩與庸詩的決絕性反叛,他選擇的是對人類生存的追問、期待與向往”。

3. 語言風格:“渾然天成”的靈魂寫作

顧偕的語言,沒有華麗的辭藻,沒有刻意的鋪陳,而是“與生俱來、渾然天成”。比如詩中:“風從太極的中心吹來/帶著泥土的芬芳/帶著星星的光芒/吹進我們的靈魂”,語言簡潔而富有張力,仿佛是靈魂的自然流露。這種“靈魂寫作”,讓《太極》具有強大的“氣場”——讀者能感受到詩人寫作時的激情與澎湃,能觸摸到詩人的靈魂溫度。

四、影響與意義:“東方智慧”的現代傳播

《太極》的意義,不僅在于它是顧偕的成名作,更在于它為中國當代詩歌提供了“東方智慧與現代性結合”的范例。 《太極》以中國古老的太極圖象為依托,演繹“易經”原理。太極圖象和易經原理在中國文化中具有深厚的底蘊和豐富的內涵,顧偕在創作這部長詩時,巧妙地將其融入詩歌作品的發揮中,為作品賦予了獨特的東方文化色彩。通過這種方式的把握,他將古老的哲學智慧與現代的詩性表達相結合,由此使詩歌更具有了超越時代的價值。在詩中,詩人以太極的陰陽觀念、變化思想等為線索,反復而透徹地對人類的生存困境,進行了深邃的詩性思考。這種思考不僅僅是對表面現象的描述,更是深入到人類內心深處,探尋人類在物質世界和精神世界中的掙扎與追求。 同樣,該作品也奠定了顧偕“思想型詩人”的創作基調,北大教授謝冕曾指出“顧偕的作品是有靈魂感有氣度的”。

1. 詩壇反響:開啟“哲性長詩”的潮流

《太極》發表后,立即引起詩壇震動。1996年,全國惟一的詩歌理論雜志《詩探索》,在北京及時召開了“顧偕長詩研討會”,屠岸、楊匡漢、牛漢等四十余位著名學者、詩人出席,對《太極》的“哲性與詩性”給予高度評價。此后,顧偕的“哲性長詩”成為90年代詩壇的重要流派,影響了一批年輕詩人。

2. 國際傳播:“東方智慧”的全球對話

1996年,《太極》英文版出版,成為國家外文局的中國文學出版社,自艾青、徐志摩、舒婷后,以“熊貓叢書”向海外推廣輸出的第四部中國詩人重要作品,被國家圖書館、日本東京外國語大學圖書館等收藏。而美國克林頓總統的回信,更說明《太極》的“東方智慧”獲得了國際認可——它不僅是中國的,也是世界的。

3. 現實意義:對當代社會的啟示

今天,當我們面對“內卷”“躺平”等現代性困境時,《太極》的“平衡”思想依然具有啟示意義。它提醒我們:不要在物質的追逐中迷失自我,要在“陰陽平衡”中尋找生存的意義;不要放棄對精神世界的守護,要在“精神凈土”中繼續實現靈魂的救贖。此外,“宗教感的融入更使這部長詩獲得了新的內涵”(批評家何銳)。東方直覺思維是中國傳統文化中的一種重要思維方式,它強調對事物的整體把握和直觀感受。顧偕在詩中運用這種思維方式,使詩歌具有了一種獨特的韻味和深度。他能夠從宏觀的角度看待人類的生存問題,不局限于具體的細節,而是抓住事物的本質。同時,宗教感的融入為詩歌增添了一種神秘的色彩和莊嚴的氛圍。宗教往往關注人類的精神世界和終極關懷,顧偕將宗教感融入詩中,使讀者在閱讀詩歌的過程中,更能感受到一種超越現實的力量,也進一步深化了詩歌的主題。

五、結語:太極圖里的“永恒朝圣”

《太極》曾是顧偕對“人類生存狀態”的一次深度思考,是“東方智慧”的詩性宣言。它用太極的符號,連接了傳統與現代,用哲性的追問,穿透了物質與精神的壁壘。正如顧偕自己所說:“詩歌是靈魂的編年史”,《太極》就是他靈魂的“第一頁”——這一頁,寫滿了對人類的關懷,對精神的執著,對“平衡”的向往。

今天,當我們重讀《太極》,這種依托經典的詩性演繹 ,思想內涵與哲學維度的東方智慧的現代表達,依然能讓我們感受到它的生命力——它像一面鏡子,照見我們的生存狀態;像一盞燈,指引我們的精神方向。它告訴我們:無論時代如何變化,“太極”的智慧永遠不會過時,因為它是人類對“美好生存”的永恒追求。 顧偕在當年這部宏大的現代長詩,通過獨特的意象系統和創新的語言形式,充分展現了詩人卓越的創作才華。而整部2400行作品,那種能將古老的哲學智慧與現代的詩性表達相結合的不凡創新,自是讓詩歌具有了超越時代的價值。該作品不僅在國內詩壇早已具有重要地位,還在國際上產生了積極反響,為中國當代詩歌的發展和文化傳播做出了重要貢獻。相信未來的研究,可以進一步深入探討《太極》與顧偕其他作品之間的關系,以及其對當代詩歌創作的啟示,并為推動中國詩歌的發展,提供更多的理論支持。

顧偕作為當代著名詩人,擁有四十余年的詩歌創作歷程。在這漫長的創作生涯中,他一直默默踐行著情感與夢想有機結合的思想及藝術探索。《太極》這部作品的早年問世,已然標志著顧偕詩才與思想深度的初步展現。從創作時間來看,當時的詩壇處于不斷發展和變化的階段,三十二年前顧偕以《太極》在詩壇嶄露頭角,無疑為他后續的創作奠定了堅實的基礎。而他在《太極》中所展現出的對詩歌藝術的追求和對人類命運的思考,更是貫穿了他今后整個創作生涯。

綜上所述,《太極》作為顧偕的早年成名作,以其獨特的創作手法、深刻的思想內涵和廣泛的影響力,早已成為了當代詩壇的一部經典之作。它不僅是詩人個人創作歷程中的一座重要里程碑,也是中國詩歌寶庫中的一顆璀璨明珠。今天我們通過對《太極》重溫的深入賞析,相信讀者和研究者,都能從中更好地理解顧偕的詩歌創作風格和他對人類命運的關懷,同時也能夠從中汲取智慧和力量,反思自身的生存狀態和精神追求。

這部創作于作者而立之年的長詩,不僅標志著一位優秀詩人的成熟,更以其“東方直覺思維”與現代詩性語言的創造性結合,為當代詩歌如何處理傳統與現代、本土與全球的關系提供了經典范式。其對“精神凈土”永遠的執著追尋,在物質日益豐裕而精神愈發焦慮的當下,依然具有強烈的現實關照意義。

2025年7月月11日稿于南京

【參考文獻】:

《顧偕| 太極(現代長詩)》,2020-04-15.

《中國詩歌網絡高地 著名詩人顧偕推出當代詩學評論集》,2022-08-23.

《中國作家協會會員、著名詩人、評論家顧偕詩歌作品選》,2023-12-20.

《顧偕--中詩網》,2020-04-24.

《顧偕| 顧偕詩四首》,2020-01-11.

搜狐,《【云天社】十人同行必有我詩》,2020-05-20.

網易,《「詩歌欣賞」顧偕:我要和光呆在一起》 2022-03-22.

新浪博客,《2021年《雨時詩刊》第一期 卷頭語》,2021-02-23.

豆瓣讀書,《國家交響曲(豆瓣)》.

(注:本文已獲作者授權發布)

純貴坊酒業

純貴坊酒業