華夏英雄史詩的思想藝術價值

遠山 周立新 潘永學

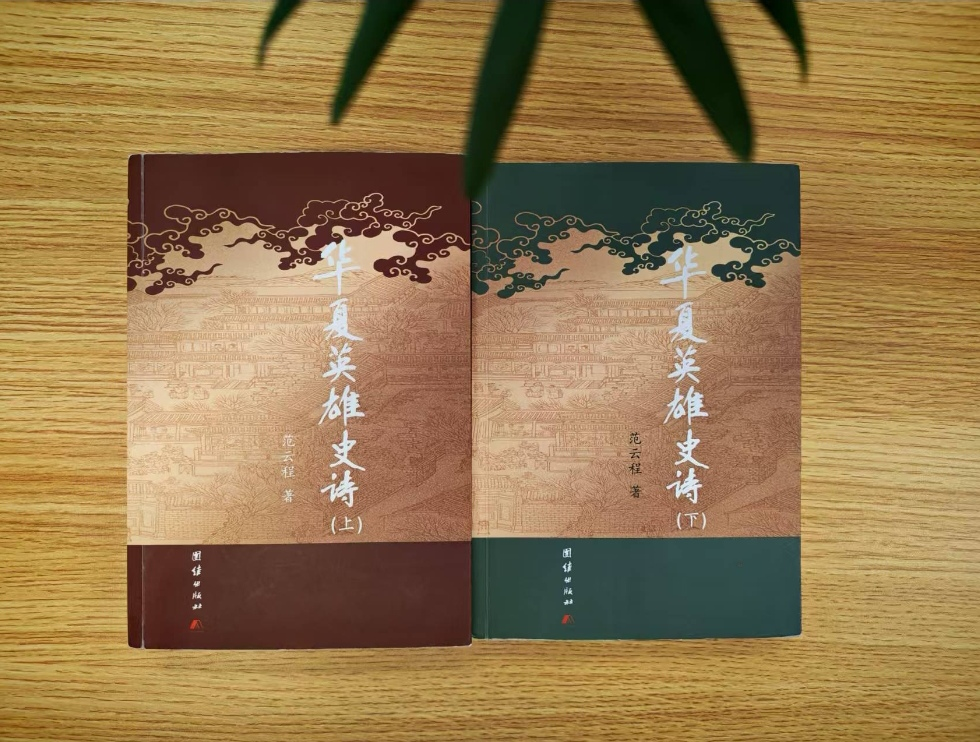

范云程先生歷經四十多年時間創作的華夏英雄史詩,已由團結出版社出版,將于近期與廣大讀者見面。該書分上下兩卷,共分五部:《羿與嫦娥》、《大舜天子》、《伏羲子孫》、《鯀禹父子》和《華夏龍子》,全書30,000多行,在篇幅上超過著名的《荷馬史詩》,填補了華夏民族無英雄史詩的空白,是一部在思想、學術和藝術上都有很高價值的文學巨著。

該書的思想學術價值

一、探索了華夏民族的形成淵源:

華夏民族是全世界人口最多、歷史十分悠久的民族。但在長時期以來,中國人多熱心于本姓氏的家族歷史研究,而對整個民族的形成、發展和演變,卻極少系統的探討總結。華夏英雄史詩一書,用藝術的形式形象地還原了中華民族的童年,對華夏民族是由哪些主要的氏族部落、怎樣最終融合成統一民族的過程做了認真的探索和形象的描繪。

人類歷史上的英雄時代,是從野蠻時期進入文明時期的過渡階段,也是各個民族形成的階段。中國歷史上的堯舜禹時期,就是這樣一個社會制度急劇變革的時期。當時,祖先生活的土地上有成百上千的氏族部落,上百的氏族部落組成了百姓部落聯盟。而在眾多的氏族部落中有五個大的部族:以熊、以馬為圖騰的黃帝部族,以牛為圖騰的炎帝部族,以鳥為圖騰的玄女、少昊部族(即鳥夷),以蛇為圖騰的伏羲部族(即蛇夷),以魚類水生動物為圖騰的顓頊部族。這些部族從黃帝時候就開始了相互的斗爭和融合,在堯舜禹時期則加速了斗爭融合進程,最終促成統一的華夏民族形成。新的民族選擇了“龍”做民族的族徽,取代原有分散的各氏族部落圖騰。龍圖騰綜合了上述五大部族的圖騰特征,表明新的華夏民族多元化的特性。史詩通過各部族英雄及其民眾活動的描寫,清晰地反映了這一演變發展過程。

二、總結和弘揚中華民族的民族精神:

該書一個重大的成就是著力塑造了華夏先民中一大批英雄人物。他們是民族的靈魂,在他們身上蘊藏著華夏民族共有的民族精神。這些精神包括以下幾個方面:

1、為了民眾的生存無私奉獻犧牲自我的精神

2、不畏艱難險阻、無視“成例”的開拓精神

3、面對強敵入侵不屈不撓殊死抗爭的精神

4、寬以待人的品性和兼收并容的寬闊胸襟

5、頂天立地的豪氣和堅韌不拔的戰斗意志

6、鮮明的善惡觀念和對真愛的執著追求

這些古樸的民族精神是中華民族生存綿延的根本,是中華民族能創造悠久而燦爛的物質文明和精神文明的基礎,在今天依然是凝聚全民族團結、激勵國人奮發向上的寶貴精神財富。中華民族要打破故步自封,虛心學習別的民族的長處;同時也不能失去自我,要大力地挖掘民族文化的精華,傳承優秀的民族文化,弘揚偉大的民族精神。

三、建立中國古代神話傳說的體系結構:

馬克思說:希臘人是從神話中引出他們的氏族的。華夏祖先的生活情景也必須通過神話傳說去探索。上古史的研究,離不開神話傳說的研究。中國的史官文化早熟化,神話多被增刪、肢解,沒有形成體系。中國被中外學者公認沒有體系神話,許多神話材料包括古史記載,往往語焉不詳,甚至相互矛盾,令人撲朔迷離。這就為中國古代氏族制時期歷史的研究造成了極大困難,并被認為是阻礙中國產生規模宏大的史詩作品的重要原因。范云程先生的華夏英雄史詩以中國古代兩個五帝系統的傳說為經緯線,以龍圖騰作為中心點,建立了自己關于中國古代神話傳說的體系結構。中國古代兩個五帝傳說的系統:一是“黃帝、顓頊、帝嚳、堯、舜”五帝,《大戴禮》、《史記》皆持此說;二是“太昊、炎帝、黃帝、少昊、顓頊”五帝,《呂氏春秋》、《淮南子》持此論。前者從縱的方面顯示時間先后的線索,是經線;后者即五方天帝的傳說,五方天帝實際是五大部族的杰出領袖,從橫的方面顯示部族之間的關系,是緯線。龍即華夏民族,華夏民族由氏族部落融合成統一的民族,經歷了從黃帝到顓頊、到帝嚳、到堯、到舜的歷史發展過程,至禹時結束氏族制而有了華夏民族;華夏民族的主體是由伏羲、炎帝、黃帝、少昊、顓頊五大部族構成的。范云程先生提出的中國古代神話傳說的體系結構,使古神話傳說中眾多零星雜亂的資料都能夠得到條理清楚的梳理。體系的完整性一點不遜色于古希臘以宙斯為中心的奧林匹斯神系。這一體系的建立,不僅成功地解決了宏大的英雄史詩的結構框架,也為中國古代神話傳說的研究提供了科學的思路,具有不容低估的學術價值。

四、圖騰學的出色運用:

解決中國古代史、古神話中一些長期迷惑不解的問題。

華夏英雄史詩一書,借用摩爾根《古代社會》的研究成果,運用圖騰學的理論分析解剖中國古神話、古歷史中許多令人迷惑的材料,從而得出新的結論。

圖騰是神話了的祖先。原始人類往往都以某種動物作為自己群團的名稱標志,認為該種動物是他們的祖先神祇。古神話傳說中的許多神(中國的帝亦是神)都成半人半獸的形象,它實際都反映著部落神的圖騰標志。用圖騰學的觀點來分析,我們就有了解開古籍記載中許多疑團的鑰匙。

比如,反映戰爭題材的中國古代小說,都寫到主人公夢九天玄女授兵書,皆源于玄女授黃帝兵法。但都把玄女神秘化而沒弄清她的身份。多種古籍都說:黃帝與蚩尤之戰時,初始不勝,就到泰山找到九天玄女,求取戰勝蚩尤的方法,玄女即授黃帝戰法,由此打敗了蚩尤。玄女何人?《太平御覽》引《黃帝玄女戰法》說:“有一婦人,人首鳥形”,《廣博物志》引《玄女法》言其“人首鳥身”。此處透露出的信息是什么呢?玄女是一個以鳥為圖騰的母系部落領袖。黃帝當時在同炎帝系蚩尤作戰的時候,得到過黃河下游鳥族玄女部落的幫助,戰時,黃帝“帥熊、羆、狼、豹、貙、虎為前驅,以雕、鶡、鷹、鳶為旗幟”(《列子·黃帝篇》),說明黃帝一方除了熊等獸類為圖騰的部落之外,還有眾多鳥族部落參戰。玄女、少昊為首的鳥族是構成華夏民族的一個大支,并在后來形成能與龍文化集團相抗衡的龐大的鳳文化集團。

再如,殷的先人王亥到有易仆牛被殺的故事,許多古籍都有記載。這些記載除了時間錯訛,將“有易”與“有戶”混同之外,最大的錯誤就是把王亥的被殺歸因于與有易王后偷情。其實,王亥被殺在《山海經》中是透露了重要信息的。《山海經?大荒東經》說:“有人曰王亥,兩手操鳥,方食其頭。”王亥到鳥族的有易做客,在主人的宴席上大嚼鳥頭(鳥頭自然不是主人給他的),公然侮辱有易族人的祖先圖騰,激起主人的憤怒。這才是王亥被殺的主要原因。在原始人的心目中,圖騰被視作祖先神祇,那是神圣不可侵犯的。歷史學家呂振羽說:“原始人對于其圖騰標志的重視,或者比今日資本主義國家的資產階級對其國旗的重視,還要實際”。用圖騰學的觀點來解釋子姓部落與有易部落的戰爭,就找到了問題的真諦。

最出色的是作家對龍形的分析解剖。龍是華夏民族的標志,但長時期以來人們對龍卻沒有完整科學的解釋。范云程用圖騰學的觀點,提出龍形的基本特征是:馬頭,馬鬃、馬尾,牛耳、牛角(有的龍形為牛角;有的龍形為鹿角,鹿是古代肅慎即以后滿族先人的圖騰)蛇身,鷹爪,魚鱗,包含馬、牛、蛇、鳥、魚五種動物。而這五種動物正是黃帝部族、炎帝部族、伏羲部族、少昊部族和顓頊部族的圖騰標志。上述五大部族是構成華夏民族的主要成分,龍是綜合五大部族特征的復合圖騰。英雄史詩就形象地表現了五大部族斗爭融合為統一民族的過程。由此而為華夏民族的形成和多元化成分找到了正確答案。從歷史學、民族學上講,也無疑是一大貢獻。

該書的文學藝術價值

華夏英雄史詩全書三萬多行,是漢文學史上少有的鴻篇巨著。書中涉及古代史、古神話、民族學、民俗學、社會學多個方面的知識,沒有深厚的學識功底和堅忍不拔的意志是不可能完成的。該書在人物塑造、結構駕馭、語言運用等多個方面都有突出的成就。

一、成功地塑造了一大批華夏先民的英雄人物:

作家曾在一次關于詩歌藝術的研討會上說:“史詩并不等同于一般的敘事詩,它最重要的就是要塑造英雄人物,在這一點上史詩和小說其實是相通的。”先生在創作該書時,始終把人物形象的創造作為第一要務,運用小說創造人物的手法從多個方面來刻畫描寫作品中的人物。書中寫了一百三十多個有姓名、有情節的人物,塑造了華夏民族史前期一大批英雄如羿、堯、大舜、啟明、姜央、歡兜、廩君、鯀、禹、啟、庚辰、孟涂、彭壽、伯益、嬴招、后羿等,書中的英雄人物,都具有在自然災害及強敵面前不畏困難、不怕犧牲,敢于斗爭,勇于開拓的英雄氣概,是我們民族寶貴的精神財富。書中還塑造了一大批華夏女性的形象,如嫦娥、洛神、玉女、長庚、伯英、裸手、鹽神、霞姑、涂山女、女攸、胤桃、乜朗等,這些女性形象外形美麗、心地善良,有的本身就是推動歷史前進的英雄,她們身上同樣體現了民族的美德。在英雄人物的塑造上,有幾點是值得注意的:

1、不以成敗論英雄:

作品中的英雄人物,有成功的,也有失敗的。作家認為:一個人事業的成功與否,是由個人和社會的雙重因素即主觀和客觀兩方面確定的。失敗的事業并不等于就是錯誤的,而只是時機暫時還未成熟;有很多時候失敗乃是成功的基礎和前提。英雄人物的品性在于:無論成功與失敗,他對自己認定的正確目標都進行過殊死的努力。鯀治洪水未成就遭誅殺,但他堅信自己治平洪水振救百姓的事業是正義的,即使身遭殺身之禍也不氣餒,便用自己的全副精力孕育一個剛毅果敢的兒子禹,演繹出一場更為波瀾壯闊的人與自然的偉大斗爭,最終制服了洪水。沒有鯀的失敗就沒有禹的成功。事實上,一個偉大的事業往往需要許多人前仆后繼的奮斗才能成功,絕不能以暫時的成功或失敗來定英雄。誰也不能否認鯀是一個偉大的英雄。再如歡兜,也是個失敗者,但他為了本部族的生存百折不撓、殊死搏斗的精神,無論怎么說也是可歌可泣的,同樣無愧于英雄的稱號。

2、不以人物的部族關系作為是否英雄的標準:

華夏民族是由眾多的部族融合而成的,這種融合已歷經幾千年歷史,今天生活在世界上的每個華人身上,都融匯著多個族系的血液,只有龍才是所有華人認同的族根。而華夏龍包含的是眾多的部落、部族。上古時期的部落戰爭,不能用今天的觀點去劃分正義與非正義。原先屬于哪個族系的英雄人物都是今天龍的傳人的共同祖先。那種把不同族系的人物分成正統與非正統的觀點是與歷史不相符的。書中的英雄人物,黃帝部族、炎帝部族、少昊部族、伏羲部族、顓頊部族的都有,也有那些并非著名的部落部族的人物,甚至那些被過去的史家或文人妖魔化的歡兜、蚩尤一類人物,作家也公正地把他們作為部落英雄來描寫。

3、史詩中的悲劇英雄,不是悲天憐人的弱者,而是慷慨悲歌的勇士;是具有金剛之身的超人,也是血肉之軀的有情有義的凡人。

書中多悲劇性的英雄,有事業成功的,也有事業失敗的。事業成功的英雄如羿,建立了許多偉大的英雄業績,但最終是個人遭貶謫,妻子受連累乃至永久分離,自己被暗算。失敗的英雄如鯀,舍生忘死地為民根治洪水,事業未就卻從治水的大堤上押回被誅殺。他們的悲劇是個人的悲劇,也是時代和部落的悲劇。這些英雄在遭遇個人不幸或不公待遇的時候,都沒有表現出悲天憐人的怯懦,而是堅毅的承受,不屈的抗爭。作家在寫到自己的英雄人物時,多次說英雄是“百獸群中的雄獅。威武的雄獅也有受傷的時候,但獅子從不在獸群面前呻吟,它不愿意看到憐憫它的目光,只到一邊去舔干身上的血跡。”然后再投入戰斗。這些英雄在生是人杰,死后是鬼雄。因為他們都有自己偉大的目標和對民眾的崇高責任感,所以連死亡都有抗擊的勇氣和力量。史詩中的英雄,是人群中的超人,是具有金剛之身的神。但他們又有別于不食煙火的神,更是男女之愛、父子之情特別豐富的血肉之軀的人。叱咤風云的羿,來到下界誅妖除害前,在銀河邊上與妻子嫦娥依依不舍的惜別;在激烈的誅妖除害戰斗的每一個空隙中,都苦苦地思念著遠在銀河之濱的妻子;嫦娥被連累遭貶來到下界,身體不適得病之后,羿歷盡千辛萬苦前去昆侖求取仙藥;嫦娥奔月之后,羿痛苦到不吃不喝、滿地亂跑乃至神志失常。這些都把英雄的男女之情寫得細膩真切、委婉動人。頂天立地、勇斗狂瀾的英雄鯀,蒙冤殺死在羽淵之后,躺在幽深荒涼的水池里,靈魂經受著長時間的煎熬,卻無時無刻不在掛念著受苦的民眾和他的兒子,兒子在治水的過程中每遇到困難,他就出現在那里,幫助兒子戰勝一個又一個困難,從不顧及自己的勞苦安危。那至真至切的父子之情,也是催人淚下的。這正是他們能與普通凡人相通引起讀者共鳴的地方,由此而使作品中的英雄人物具有更感動人、激勵人的力量。

4、塑造新型的女性文學形象:書中塑造了三十多個女性形象。這些女性多數都是外形美麗、心地善良的女人。她們有別于中國傳統文學的女性形象。傳統文學的女性形象有兩大特點:一是把女性寫成弱者和附屬;二是把女人特別是美麗的女人寫成禍水,殷的妲己、周的褒姒、唐的楊貴妃都是這樣的文學形象。駱賓王代徐敬業寫的《討武氏檄》首句是:“入門見妒,蛾眉不肯讓人。”彎而細長的眉毛都可以成為女人的首罪。曠世美人嫦娥自然難逃潑污水的厄運。月亮和嫦娥是中國人心目中美麗的形象,但卻背上竊藥奔月、對丈夫不忠的罪名。這顯然是封建統治階級強加給婦女的不實之詞,是與他們鼓吹的“女人禍水論”同出一轍的。在《羿與嫦娥》的注釋中,作家詳盡地考證反駁了這種誣陷,并在具體的描寫中塑造了一個全新的嫦娥形象。嫦娥具有令天國所有神仙都為之傾倒的美色,她善良活潑,對愛情忠貞不二。當羿來到人間為民除害獲罪天帝遭貶后,嫦娥為了羿寧愿放棄天國的富貴下到人間過苦日子,令整個神國都不能理解。而嫦娥的回答是:“為了我那受苦受難的丈夫,不要說拋卻這神國的仙位,叫我死一百次也不覺后悔。”嫦娥來到人間和羿過著恩愛的生活,丈夫因妻子生病遠去昆侖為她求得仙藥,惡徒逢蒙卻利用羿救助洛神的事挑撥他們夫婦關系,并企圖霸占嫦娥,奪走仙藥,嫦娥害怕仙藥落入惡人之手危害丈夫,便在情急中吞食,隨后便不能自控升天。飛進月宮之后,她又投夢給羿,傾訴思念之情,要丈夫做成圓月一樣的糍粑于八月十四日晚祭祀月亮三晚,幫助她回到地面。不料中秋月圓之夜發生月蝕,正在祭祀月亮等待夫妻團圓的羿在毫無防備中被徒弟逢蒙殺害。嫦娥從此再也不能回到地面。書中的嫦娥就是這樣一個外形和內在都高度統一的美的形象。作家對她的遭遇給予了深切的同情。書中的禹妻涂山女也是這種外形美麗、忠于愛情并為丈夫的事業無怨無悔付出了巨大犧牲的女性。

男人和女人有生理上的差異和分工的不同,即使在男人占統治地位的社會,歷史也是男人和女人一起創造的。史詩中一些優秀的女性,她們不僅美貌絕倫,而且是生活的強者,事業的智者,斗爭的勇士。如《大舜天子》中鳥族玄女軍頭領長庚,就是一個馳騁疆場、令無數敵軍望風披靡的勇士,她被害死之后,對方最勇猛的英雄波弟姜央竟冒死前來悼念她,并在她的靈前傾訴愛情,其情其景催人淚下。又如《鯀禹父子》中禹的續玄女攸,就是一個諳熟兵法戰陣、政治權謀、音樂藝術的多才多藝的女性,她教育培養了大智大勇的啟,在禹巡狩會籍突然病故的情況下,面臨著龍鳳兩大文化集團決戰的關鍵時刻,她的智慧和剛毅沉著就起著舉足輕重的作用。再如《伏羲子孫》中飛蛾部落女頭領鹽神,也是一個剛毅、果敢,敢與最優秀的男人一爭高低的強人,她雖然因為堅守舊的生產生活方式而死在自己情侶的箭下,其死也不失壯烈。

二、豐富而奇特的想象:

高爾基說:“想象是創造形象的文學技巧的最重要的方法之一”。華夏英雄史詩一書,時間跨度之長,空間之大,涉及的內容之廣,都是空前的。作家雖然做了大量資料的查閱、記錄和考證,且做過許多地域的考察工作,但中國的上古神話零星、雜亂,許多事件就只有幾個字的記載,而且相互抵牾之處甚多,要結構一部規模宏大的著作,沒有豐富的想象能力同樣是不可能的。就這個層面上講,愛因斯坦的話是很有道理的:“想象力比知識更重要,因為知識是有限的,而想象力概括世界上的一切。”想象具有“精鶩八極,心游萬仞”(陸機《文賦》),“思接千載”、“視通萬里”(劉勰《文心雕龍·神思》)的特征,它不受過去、現在、未來,天上、地下、神國或人間的時空限制。想象是作家描寫宏大的生活戰爭場面,塑造形象豐滿的人物形象的法寶。作家正是憑借豐富的想象能力構制了這樣一部鴻篇巨著。

天上的銀河,是人類至今未能到達的星系,但我們讀到書中羿在銀河別妻的時候,就對銀河有如身臨其境、似成相見的感覺。羿誅殺的那些山精水怪,是古人幻想的一些怪物,是現實生活中誰也沒有看見過的動物,作家對古人的幻想之物通過想象再加工之后,就給我們以鮮活的形象,讓讀者能夠感知它們的長相、它們的活動、乃至它們的聲音直至內心的活動。詩中描寫的古代部落戰爭場面,閱讀時,讀者的腦海里就浮現出千軍萬馬往來奔馳,部落士兵手執原始兵器廝殺的戰斗畫面,耳聽戰馬跑動、刀槍劍戟格斗,以及人群呼嘯吶喊的聲音。這些都不是古籍上有具體記載,而是通過想象使之具象化的。正是通過作家豐富的想象,把那些時間、空間上的空白填補起來,把那些孤立零碎的材料綴連起來,把那些只有枝干的素材變得枝葉繁茂,使之成為完整豐滿的藝術形象。

作家的想象不僅是豐富的,而且是奇特瑰麗的。古神話傳說中說,啟曾經從上帝那里竊得《九辯》之歌,那是最優美的仙樂。《山海經》說:“開焉三嬪于天,得《九辯》與《九歌》以下。”開:即啟。《楚辭·天問》說:“啟棘賓商,《九辯》《九歌》”,《楚辭·離騷》說:“啟《九辯》與《九歌》兮,夏康娛以自縱”,誰也沒有說出《九辯》是怎樣一支優美的仙樂。僅憑如此簡約的記述,要讓讀者感知這樣一首古代學者騷人都為之傾倒的音樂,而且是用文字描繪的畫面讓人們感知到聽覺上的妙處,卻不能不是一件考功夫的事。作家在《華夏龍子》第二章中給我們描寫了啟創作的《九辯》之歌,借以表達啟超凡絕俗的音樂天賦。《九辯》之歌由九支樂曲組成,起首是“嵩山之春”,少年在嵩山上沐浴明媚的春光,俯視巍峨的華山太行,耳聽泉水鳥鳴、高天長風,漸漸進入了奇異的夢鄉,一個美麗的少女來到他的身旁,和他一起在峻極峰上的草坪上唱歌跳舞,一直到日落黃昏。隨后幾章從地面進入天國的描寫:少女原來是天國的仙女,她邀請少年去她的故鄉,那里此時正升起一輪朝陽。少年就同她一道在銀河泛舟,而后又去天宮。天宮中,上帝正與群神一起欣賞音樂,少年在那兒聽到了最好的音樂。當少年被上帝發現之后,上帝邀他做客,設宴款待,向他詢問人間的情況,少年的對答深得上帝喜歡,他倆的談話十分滑稽而俏皮,樂得上帝召來百鳥和群獸,在天宮表演奇特的鳥鳴獸舞,與少年和群神一起共同觀看。那是怎樣恢宏瑰麗的場面啊,舞臺寬闊無邊,百鳥一齊歌鳴,上帝手握玉佩擊節,指揮百鳥演唱優美的樂曲;百獸合著音樂的節拍,歡快的舞蹈,無論是兇猛的、溫順的,狡猾的群獸都在一個舞臺上婆娑起舞,人和神相通,神和鳥獸同樂,人神鳥獸共處一堂和樂融融。在那之后,少年又去到月宮,聽到的卻是另一種幽怨的古瑟之音,那是嫦娥思念她死在伊、洛的丈夫的悲戚之聲;少年也吹起竹笛,那是一曲“嵩山之戀”,傾訴他對嵩山、洛河的思鄉之情。當少年醒來時,他正在嵩山峰頂,但夢游天宮的一切卻歷歷在目,天宮的音樂已被他帶回到人間。樂曲的尾章是少年在峻極峰上演奏《九辯》,一支從天國帶回來的人間仙樂。作家還運用通感的表現手法,把視覺和聽覺融會在一起,用奇特的想象來狀寫一首優美的樂曲,表達啟卓越的音樂才干,以及他對理想境界的追求。

三、優美的詩歌語言

華夏英雄史詩運用神話的豐富想象,傳奇般的故事情節,調動起讀者不忍釋卷的閱讀欲望;同時又用優美的詩歌語言,給人以美的視覺和聽覺享受。關于書中的詩歌語言,需要特別提一提。現在有不少的詩歌,即使是短短的幾行、十來行也不講韻律,既不押韻,也讀不出節奏,這就沒有詩歌的語言特點。中國詩歌是應該有韻的,無論你是選擇隔行韻、間隔韻、排韻或雙句韻,都不能沒有韻腳而形同散文。沈德潛在《說詩啐語》中說:“詩中韻腳,如大廈之有柱石。此處不牢,傾折立見”。中國詩歌也不能沒有節奏(詩行中的音步)。聲韻僅反映語言的抑揚,節奏才顯示語言的頓挫。郭沫若說:“節奏之于詩,是她的外形,也是她的生命。”人說話需有抑揚頓挫之分,沒有韻腳節奏的詩,無論怎樣的分行排列,也不可能具有詩歌的語言美感。

作家主張史詩創作“要把人物形象的創造作為第一要務”,但對于史詩的語言卻從不馬虎。整部作品三萬多行,從頭到尾都注意了中國詩歌在韻律上的規則。在押韻方面,一般是一個詩段或連續幾個詩段用一個韻,中間極少換韻;基本上都是隔行押韻,少數用間隔韻或雙行互押,個別表現急促或緊張的情節處用排韻(句句都押韻)。換韻多在變換詩段的時候,或在變換不同人物對話時,同一節較長詩段中間換韻的,多在變換的第一句確定基韻,這樣有利于換韻與詩的內容保持一致,又不破壞詩的聲韻美。在節奏上作家形成了自己有利于敘事描繪的五步詩行,即每行詩在十二字左右,一般是五頓,即五個音步,末尾多是雙音收尾。這樣的詩行占全書的百分之九十以上。在表現輕快舒暢的情感或緊張情節時,也有運用七言為中心四音步甚至五言三音步詩句的。要敘述復雜的故事情節,描繪宏大紛繁的生活場面,或多角度刻畫人物形象,過短的詩行不足以達到表達效果;而過長的詩句則不符合我們的閱讀習慣,且破壞詩的節奏感。作家從實際中摸索的十二字左右五音步的節奏,比較容易操作,易于表達。自然不同的人各有不同的習慣。作家主張詩歌必須講究韻律,但不刻意追求,堅持韻律為表情達意服務。凡屬有助于表情達意和加強詩的音樂形象的,從嚴要求;凡與詩的表意和音樂效果關系不大的,可以從寬;如果因此而影響表情達意的,則舍音律而就情意。在篇幅如此宏大的史詩中,作家都堅持一組詩行押相同的詩韻,或押近韻。個別地方也有一兩句舍棄詩韻的,往往與該處的表意有關,不令其以韻害意。但就整體而言,詩的韻律依然是和諧流暢的。不難看出,范云程先生對中國新詩的格律進行了可貴的探索和實踐。當人們細細品味原作時,一定會從中受益不淺。

四、最后要說的是:

華夏英雄史詩還是一部雅俗共賞和適合改編成多種文藝形式的作品。該書涉及多個學科的知識和深層次的學術問題,但在故事情節敘述和人物形象的描繪上卻盡量運用通俗淺易的語言,避免生僻的詞句,實際上只有小學三四年級漢語水平的讀者也能讀懂作品的故事,領會作品的精神。全書的每一部都有完整的故事,曲折跌宕的情節,在敘事中步步設置懸念,吸引讀者關注書中人物的命運;而且有宏大的戰爭、歌舞、民俗生活場面描寫,戰爭場面不說,像《大舜天子》中“丹江月夜”的苗鄉民俗場面,《伏羲子孫》中廩君設壇作法的巫術表演和土家民俗歌舞,以及《華夏龍子》中陽城歌舞晚會上古代各大部族歌舞民俗表演,都是規模宏大、瑰麗多彩而新穎奇異的,為影視、戲曲、卡通等多種文藝形式的改編提供了很好的基礎。

(注:本文已獲作者授權發布)

純貴坊酒業

純貴坊酒業