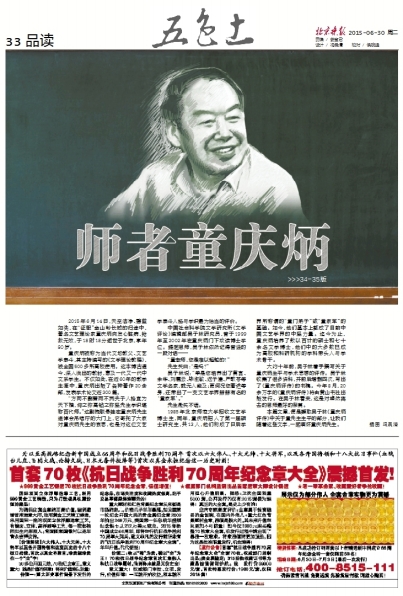

師者童慶炳

2015年6月14日,天空潔凈、碧藍(lán)如洗,在“征服”金山嶺長城的歸途中,著名文藝?yán)碚摷彝瘧c炳突發(fā)心臟病,搶救無效,于18時18分逝世于北京,享年80歲。

童慶炳被稱為當(dāng)代文壇教父、文藝學(xué)泰斗,其主持編寫的《文學(xué)理論教程》,被全國500多所高校使用。這本博古通今、深入淺出的教材,惠及一代又一代中文系學(xué)生。不僅如此,在近60年的教學(xué)生涯中,童慶炳出版了各種著作30余部,發(fā)表學(xué)術(shù)論文近300篇。

“方而不割廉而不劌夫子人格宜為天下楷,仰之彌高鉆之彌堅(jiān)先生學(xué)識堪稱百代師。”這副挽聯(lián)懸掛在童慶炳先生追悼會吊唁廳的大門上,它寄托了大家對童慶炳先生的哀思,是對這位文藝學(xué)泰斗人格與學(xué)識最為恰當(dāng)?shù)脑u價。中國社會科學(xué)院文學(xué)研究所《文學(xué)評論》編輯部吳子林研究員,曾于1999年至2002年在童慶炳門下攻讀博士學(xué)位。提起恩師,吳子林依然記得曾經(jīng)的一段對話——

“童老師,您是難以超越的!”

先生笑曰:“是嗎?”

吳子林說:“單是您培養(yǎng)出了莫言、余華、劉震云、畢淑敏、遲子建、嚴(yán)歌苓等文學(xué)家,就無人能及;更何況您著述等身,還帶出了一支文藝學(xué)界赫赫有名的‘童家軍’。”

先生微笑不語。

1985年北京師范大學(xué)招收文藝學(xué)博士生,同年,童慶炳招入了第一屆碩士研究生,共13人,他們構(gòu)成了日后學(xué)界所稱謂的“童門弟子”或“童家軍”的基礎(chǔ)。如今,他們基本上都成了目前中國文藝學(xué)界的中堅(jiān)力量。迄今為止,童慶炳培養(yǎng)了數(shù)以百計(jì)的碩士和七十余名文學(xué)博士,他們中的大多數(shù)已成為高校和科研機(jī)構(gòu)的學(xué)科帶頭人與學(xué)術(shù)骨干。

大約十年前,吳子林著手撰寫關(guān)于童慶炳生平與學(xué)術(shù)思想的評傳。吳子林收集了很多資料,并前后增刪四次,寫出了《童慶炳評傳》的書稿。今年8月,20余萬字的《童慶炳評傳》將由黃山書社出版發(fā)行。在吳子林看來,這是對遽然離去的恩師最好的祭奠。

本篇文章,便是擷取吳子林《童慶炳評傳》中關(guān)于童先生生平的部分,讓我們隨著這些文字,一起緬懷童慶炳先生。

作家導(dǎo)師童慶炳的桃李人生

吳子林/文

童慶炳從小就喜歡讀書。因?yàn)橄矚g讀書,他從福建西部的大山深處考入北京;因?yàn)橄矚g讀書,他幸運(yùn)地避開了多次運(yùn)動。每一次人生的“低谷”,都成為他潛心讀書的良機(jī)。長期的閱讀積累,為他的理論創(chuàng)作提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。上世紀(jì)70年代末開始,童慶炳以每年一部理論作品的頻率在文學(xué)評論界引起極大的關(guān)注,最終成就其在文藝學(xué)界的泰斗地位。

除了自身的研究,在教學(xué)過程中,童慶炳也繼承了上一輩大師們的品格,在育人上付出了巨大的心血。在生活上,他給學(xué)生無微不至的關(guān)懷;在學(xué)術(shù)上,他嚴(yán)格要求,絲毫不放松。他精心培養(yǎng)了數(shù)百名碩士,其中就包括當(dāng)代著名作家莫言、余華、劉震云、畢淑敏、遲子建等,他還培養(yǎng)出七十余名文學(xué)博士,其中大多數(shù)已成為高校和科研機(jī)構(gòu)的學(xué)術(shù)骨干與學(xué)科帶頭人。

以闡釋“文學(xué)之美”為己任的童慶炳,展現(xiàn)給人們的也是一段美學(xué)的人生。

為上師范和父親立字據(jù)

1936年12月27日,童慶炳出生在福建省連城縣莒溪鄉(xiāng)一個清貧的農(nóng)家。連城位于福建西部的大山深處,是客家人的聚居地和發(fā)祥地之一。童慶炳的祖先為避戰(zhàn)禍,南宋時從山西雁門遷移過來。為了不忘“客家”老本,他的父親在斗笠寫著“雁門童氏”四個字。

讀小學(xué)時,童慶炳常考第一名,老師和同學(xué)都特別喜歡他。1949年夏天,小學(xué)畢業(yè)后,父親勉強(qiáng)同意兒子到縣城應(yīng)考。那年全縣只招收初中生40名,而考生則有400名。在父親看來,考到縣城上學(xué)跟考狀元差不多,哭鬧著要讀書的兒子考了也是白考,考不上就讓他留家安心務(wù)農(nóng)。結(jié)果,童慶炳考得第三名。就這樣,童慶炳跨進(jìn)了連城一中的校門。

在讀完初一后,迫于生計(jì)壓力,“家中老大”童慶炳被父親強(qiáng)令輟學(xué)回家,童慶炳走上了漫長曲折的挑柴之路。在挑柴的一年時間里,童慶炳時刻念想著回縣城中學(xué)學(xué)習(xí)。他向父親提出了復(fù)學(xué)的要求,然而父親毫無妥協(xié)之意。

一天清晨,童慶炳不顧一切拿起行李和幾斤米,離開家毅然朝通往縣城的路走去,他發(fā)誓哪怕是當(dāng)乞丐也要把書讀完。當(dāng)他獨(dú)自一人走出約半里地時,祖母追上了他,塞給他積攢了多年還帶著體溫的四塊銀元:“這是你的學(xué)費(fèi)。別忘了星期六下午回家來拿米。你去吧,孩子!”童慶炳知道,這四塊銀元是祖母的全部積蓄,是她的送終錢。童慶炳再也無法控制自己的感情,哭著向祖母跪了下去。

童慶炳初中即將畢業(yè),普通高中上不起。萬幸的是,鄰縣的龍巖師范學(xué)校恢復(fù)招生,他偷偷去報(bào)考,而且順利考取了。童慶炳將龍巖師范學(xué)校的錄取通知書藏在口袋里,不敢讓父親知道。有一天,父親與朋友一起喝酒喝得高興的時候,童慶炳怯生生地對父親說:“要是有那么一個學(xué)校,吃飯不要錢,也不用交學(xué)費(fèi),不知道你讓不讓我去念書?”父親當(dāng)著朋友的面說:“你真是一個讀書迷,哪有這樣的好事啊,要真有這樣的學(xué)校我就讓你去讀。”童慶炳忙問:“你說話算不算數(shù)?”父親說:“當(dāng)然算數(shù)!”

童慶炳讓父親當(dāng)著朋友的面寫下一張字據(jù)后,才把錄取通知書掏給他看,這樣,父親只好讓兒子去龍巖師范學(xué)校上學(xué)。

在大學(xué)感受“蘇式”快樂

1952年初秋,童慶炳來到龍巖師范學(xué)校就讀。龍巖師范學(xué)校的校風(fēng)、師生關(guān)系以及教師們的修養(yǎng),給童慶炳留下了非常美好的記憶。他在這里不僅成長為一位品學(xué)兼優(yōu)的學(xué)生干部,還愛上了讀書和寫作。

1955年,童慶炳從龍巖師范學(xué)校畢業(yè),按照當(dāng)時的規(guī)定,中等師范學(xué)校畢業(yè)的學(xué)生不能參加高校入學(xué)考試,必須到鄉(xiāng)村當(dāng)小學(xué)教員。沒有想到上面突然來了文件,他們班里有四個名額參加保送大學(xué)的考試,但只許報(bào)師范院校。童慶炳填了一個志愿——北京師范大學(xué)中文系,沒想到,童慶炳真的考上了。

童慶炳離開家鄉(xiāng)的那一天,母親送他到十五里地外的城鎮(zhèn)去坐長途汽車。在汽車開動前,母親在車窗外緊緊拉住童慶炳的手,說著語無倫次的話語,說著說著,母親流下了眼淚,后來竟失聲痛哭起來。多年后,童慶炳經(jīng)常回想起這難忘的一幕。

1955年秋天一個明媚的清晨,童慶炳走進(jìn)了北京師范大學(xué)校園,被分到了1955級中文1班。上世紀(jì)50年代初的北師大中文系,由原北師大和輔仁大學(xué)的中文系合并而成,可謂名師薈萃,開課的老師幾乎全是國內(nèi)的知名教授:黎錦熙、黃藥眠、劉盼遂、李長之、鐘敬文、穆木天、陸宗達(dá)、王汝弼、啟功、郭預(yù)衡……還有年輕教師聶石樵、鄧魁英、匡興、陳惇等。

其中有些老師,令童慶炳印象非常深刻。著名的古典文學(xué)研究專家劉盼遂,講《史記》時,根本不念講稿。有一次講《廉頗藺相如傳》,光是講一個“藺”字,劉盼遂左考證,右引申,竟講了滿滿一節(jié)課,整整四十五分鐘,完全是即興發(fā)揮,令人嘆為觀止!

著名訓(xùn)詁學(xué)家陸宗達(dá)主講古代漢語,他按照《說文解字》的順序來講,每堂課只講三四個漢字。他把枯燥的漢字講得妙趣橫生,讓學(xué)生從不感到疲倦。

詩人、作家、文藝?yán)碚摷尹S藥眠,在北師大有個“三支粉筆”的美談,他講課從不帶講稿,只帶三支粉筆和幾張卡片,他所分析的資料和文學(xué)作品完全是背出來的。他用略帶客家口音的普通話,邊講,邊寫,思路之清晰,令人吃驚。下課的時候,三支粉筆剛好用完。

對童慶炳來說,大學(xué)的大部分時間是快樂的,而且當(dāng)時的快樂幾乎都是“蘇式”的。童慶炳和他同學(xué)們一起唱蘇聯(lián)歌曲,從《在那遙遠(yuǎn)的地方》到《莫斯科郊外的晚上》,從《一條小路》到《紡織姑娘》……他們一首接一首地唱,常常忘了時光的流逝。童慶炳也學(xué)著跳友誼舞,即便沒有音樂的伴奏,他也會抱著一把椅子學(xué)習(xí)三步舞或四步舞,自唱自跳,興致勃勃。

避開多次運(yùn)動潛心讀書

1958年7月,童慶炳提前一年畢業(yè),在北師大中文系文藝?yán)碚摻萄惺胰沃獭?961年開始,童慶炳“瘋狂”地研讀《紅樓夢》。

經(jīng)過兩年的潛心研究,童慶炳寫了一篇近兩萬字的論文:《高鶚續(xù)〈紅樓夢〉的功過》,論文在曹雪芹逝世兩百周年之際,刊載于1963年《北京師范大學(xué)學(xué)報(bào)》的“紅樓夢研究專刊”。這篇論文發(fā)表后,童慶炳受到了學(xué)界的注意,他也被調(diào)回中文系,開始了教學(xué)研究之路。

1963年9月,童慶炳被教育部派到越南國立河內(nèi)師范大學(xué)任教。童慶炳給越南的學(xué)生講中國古典文學(xué)、中國現(xiàn)代文學(xué)、古代漢語、現(xiàn)代漢語等課程。在教學(xué)過程中,他把屈原的《離騷》重新注釋翻譯了一遍,還系統(tǒng)地鉆研中國文學(xué)史,為學(xué)生編寫了深入淺出的講義,此外還編寫了幾十萬字的作品注釋。那段日子是緊張、勞累的,他卻視之為一種精神享受。后來,童慶炳研究中國古代文論,特別是《文心雕龍》,正是那時打下的基礎(chǔ)。

1965年夏天,童慶炳從越南回到國內(nèi)。1967年9月,他又被派往阿爾巴尼亞的國立地拉那大學(xué)歷史語言系任教,講授中國古典文學(xué)和現(xiàn)代漢語等課程。童慶炳多次到中國大使館文化處,想找一些書看。有一天,文化參贊悄悄地告訴他,圖書室就在地下室,要想進(jìn)去也不難,帶一把改錐和一個手電筒就可以了。

于是,童慶炳在午休時間溜進(jìn)了那個不大的地下室,順著手電筒的光線,他看到了滿屋的書,差一點(diǎn)驚呼起來。他首先看中了1946年由魯迅先生紀(jì)念委員會編纂出版的《魯迅全集》,后來又找到了《詩經(jīng)》、《楚辭》、《左傳》、《史記》等書籍以及王維、李白、杜甫等人的詩歌選集,還有歌德、席勒、海涅等作家的經(jīng)典作品。以這些書籍為友,童慶炳覺得自己空前的“富有”。

一年后,地拉那國立圖書館從中國買了許多中文書籍,但圖書館里卻沒有一個人懂得中文。知道這個消息后,童慶炳第二天就去地拉那國立圖書館找人談判:他幫他們編目上架,他們允許他隨便借書。童慶炳在圖書館里借到了《二十四史》、《資治通鑒》和一些古代作家的文集。

1970年夏天,童慶炳回國。回國后,他燒了一年鍋爐,“靠邊站”了一年。這又給他創(chuàng)造了一次自學(xué)的良機(jī):當(dāng)時,北師大圖書館已經(jīng)允許借書,童慶炳基本上每周或每半個月都會借一次書。他的床頭、桌上和枕頭邊永遠(yuǎn)摞著一尺多高的書籍和讀書卡片、筆記本。

在童慶炳的夫人曾恬看來,如果說在越南教書時,童慶炳所看的書相當(dāng)于讓他讀了個碩士的話,那么,在“文革”期間,他等于是讀了個博士。

折服于黃藥眠的“最后一課”

上世紀(jì)70年代末的每個暑假,童慶炳會把稿紙、筆、干糧、書和一個小板凳放到自行車上,一大早就騎車到八一湖邊一個安靜的樹林里。那片小樹林是他思考和寫作的“伊甸園”,多年的讀書、思考和探究,終于迎來了開花結(jié)果的豐收季節(jié):1978年童慶炳發(fā)表論文《略論形象思維的基本特征》;1979年發(fā)表論文《再論形象思維的基本特征》……童慶炳幾乎是以一年一部理論作品的頻率出現(xiàn)在文藝界,在60年的教學(xué)生涯中,他出版了30余部著作,發(fā)表了近300篇學(xué)術(shù)論文。

1985年,北師大文藝學(xué)開始招收博士生。同年,文藝學(xué)還招入了第一批碩士生,本來碩士研究生招生簡章上寫的是鐘子翱、童慶炳和梁仲華三位導(dǎo)師,可是,鐘子翱檢查出得了癌癥(1986年去世),梁仲華調(diào)到了新成立的社會科學(xué)處。于是,13名學(xué)生都劃到了童慶炳名下,全由他一人指導(dǎo)。第一屆博士生和第一屆碩士生,構(gòu)成了日后學(xué)界所稱謂的“童門弟子”或“童家軍”的基礎(chǔ)。如今,他們基本上都成了中國文藝學(xué)界的中堅(jiān)力量。

在北師大的教學(xué)生涯里,童慶炳對黃藥眠的“最后一課”記憶猶新:1983年春天,已經(jīng)80高齡的黃藥眠老先生堅(jiān)持要給研究生和年輕教師講最后一次課。他步履蹣跚地走進(jìn)教室,在講臺旁坐下,然后把手伸進(jìn)書包。出人意料的,他拿出三個藥盒子,然后叫童慶炳和另一位老師過去,告訴他們,如果自己在講課過程中突然倒下,該怎樣把藥按次序放進(jìn)他的嘴里。原來,黃藥眠是冒著突發(fā)心臟病的危險來上這堂課的。童慶炳經(jīng)常動情地講述這段往事,他對學(xué)生強(qiáng)調(diào),要用生命來投入,才能真正把學(xué)問做好。

作為有著豐富經(jīng)驗(yàn)的文藝學(xué)學(xué)科帶頭人,童慶炳以提攜年輕人為己任,時刻關(guān)心青年學(xué)生和教師的成長。1993年,在《東方叢刊》組織的“詩學(xué)大獎賽”中,王一川的論文得了一等獎,獲獎金一萬元;作為導(dǎo)師的童慶炳,他的論文只得了三等獎,獎金兩千元。《東方叢刊》雜志社怕童慶炳不高興,特意向他表示歉意。童慶炳在回信中說:“哪里有比這樣的事情更讓我高興的呢?三個獎,我們師生就得了兩個!”

給莫言、劉震云等作家開“創(chuàng)作美學(xué)”課

童慶炳既從事理論研究,又進(jìn)行文學(xué)創(chuàng)作,這與黃藥眠當(dāng)年對他的諄諄教誨有很大的關(guān)系。

黃藥眠曾經(jīng)問童慶炳:你講文學(xué)理論,講概念、下定義,你知道哪些概念和定義對創(chuàng)作是有用的?哪些是用處不大的?童慶炳搖了搖頭。黃藥眠說,你應(yīng)該去寫寫小說、詩歌和散文,不論寫得怎樣,你都會有體驗(yàn);這樣,講課時就知道哪些概念是重要的,哪些是不太重要的。

在黃藥眠的鼓勵下,1980年,童慶炳與夫人曾恬根據(jù)聽來的故事,加上幾十年的生活體驗(yàn),寫了第一部十萬余字的中篇小說《生活之帆》,小說第一次印刷了七萬冊,很快就銷售一空。黃藥眠看了小說以后說:“你看,你寫得很不錯嘛,我覺得你是很有希望的。”

此后,童慶炳發(fā)表了第二部小說《淡紫色的霞光》,2000年6月,他出版了散文隨筆集《苦日子 甜日子》。

既有創(chuàng)作體驗(yàn),又有深厚的理論基礎(chǔ),這讓童慶炳在文學(xué)理論研究及教學(xué)上能夠自由揮灑。1988年秋天,北京師范大學(xué)研究生院與中國作家協(xié)會魯迅文學(xué)院聯(lián)合舉辦了首屆文學(xué)創(chuàng)作研究生班。從1989年春開始,童慶炳給這個班的學(xué)生開設(shè)了“創(chuàng)作美學(xué)”課程,每周四節(jié),共十六次,即十六講。首屆文學(xué)創(chuàng)作研究生班的學(xué)員中,有莫言、劉震云、余華、畢淑敏、遲子建、劉毅然、劉恪、李本深、徐星、萌娘、杜遠(yuǎn)、肖亦農(nóng)、白冰、何首巫等。

童慶炳對所講的問題都力求做到既有根據(jù),又有新見;既分析大作家的作品,也分析學(xué)生已發(fā)表的習(xí)作:如結(jié)合主要理論觀點(diǎn)分析過莫言的《紅高粱》、劉震云的中篇小說《新兵連》、畢淑敏的中篇小說《昆侖殤》等。童慶炳在課堂上分析這些作品時,作家們聽得聚精會神、津津有味。

當(dāng)然,逃課的情況偶爾也發(fā)生,比如莫言。不過,莫言十余年后回憶起來后悔不已,他說,“逃童老師的課是一個重大的遺憾。”莫言還記得當(dāng)年童慶炳在講授“形式情感和內(nèi)容情感的互相沖突和征服”時,曾舉俄國作家蒲寧的小說《輕輕的呼吸》為例,來說明文學(xué)作品中內(nèi)容和形式之間的對抗所產(chǎn)生的審美愉悅。十幾年來莫言會經(jīng)常回憶起這堂課,經(jīng)常想起蒲寧的這篇小說,每次想起來就產(chǎn)生一種躍躍欲試的創(chuàng)作沖動。“我一直也弄不明白這堂課為什么讓我如此難忘,直到近兩年來,在我又一次進(jìn)入一個創(chuàng)作的旺盛期后,才省悟到,童老師這堂課里,實(shí)際上講述了一個小說秘訣,那就是:輕輕地說。”

童慶炳終生奉行用生命教學(xué)、以生命育人的教育理念。他說過:“教師的生命是寶貴的。他的工作,不僅僅是用話語,還是用全部心靈,是用全部生命,是整個生命的投入。他的生命永遠(yuǎn)屬于他的學(xué)生。”

來源:北京晚報(bào)

作者:吳子林

純貴坊酒業(yè)

純貴坊酒業(yè)