悼念雁北

廣 子

1993年3月6日凌晨,我們永久的失去了一位詩人。

二十多年過去。詩人雁北之死仍然作為一個謎團,但不再糾纏與死者相關的人。對于他的死,人們充滿了狐疑但同樣沒有人去究責。請原諒,本文也不打算討論雁北的死因,僅冀望于人們還能記起這位遠去的詩人。需要特別說明的是,關于雁北的死,詩人張天男曾于2012年寫下兩萬余言的《讓那死去的回到人間:詩人雁北20周年祭》,這是迄今為止關于詩人雁北生平及其死亡最重要的一篇文獻,有興趣的讀者可以去網上搜讀。

雁北死于非命,卒年36歲。這個年齡與拜倫相同,比狄蘭·托馬斯、蘭波略小,比雪萊、海子剛好越過青春期。這意味著我們可以把雁北作為一個成熟的詩人來進行分析。

詩人之死幾乎是每個時代無法回避的心靈創痛。無論是自戕還是他因,詩人的肉體隨時可以被消滅,但留給我們的精神遺產卻如此相似而又迥異。

相似的部分屬于詩,迥異的部分仍屬于詩。

縱觀雁北生前的詩作,就其書寫內容大體分為三個部分。

一

通過詩人生前極其有限的詩觀文字,我們知道由于深受瓦雷里影響,雁北本人即是一個純詩的鼓吹者。這種對待詩的審美態度與信仰,體現在某些他自認的詩篇中。

你的鮮血流到哪里去了

你是風中潮水的泡沫

白色花

我的馬兒不敢踐踏

你愛人為你悄悄哭泣

你眾多的姐妹都愛著他

她們的臉兒比你鮮麗

白色花

有個女孩子伏下身去

牛一樣啃食你甘甜的蕊

白色花

她辮兒松散,腮兒迷醉

你把瑩白的燈盞舉過頭

搖搖晃晃向南走

白色花呵白色花

秋天里,我們沒有家

這首《白色花》和《二十四只》《小小的》被公認為詩人最具代表性的純詩之作。而后兩首,一首推測為女友而寫,應該是愛情詩。另一首據說寫給他幼小的女兒。“悲哀的蠟燭/二十四支/在黑暗中仔細清點/比手指還要寂寞/二十四支/晶瑩如雪”“我喜歡這些溫暖的小舌頭/舔著夜的濃汁”“一支是嫵媚的/二十四支是喜慶的//一支是凄苦的/二十四支是悲壯的/當我心懷傷痛的時候/你不該點燃/這一片雪白的墓碑”“除了黑夜/蠟燭一無用處//除了夢睡眠也一無用處”(《二十四只》) “唔,小小的,小小的//如果你愿意,站在我手掌上/你就是個有生命的小瓷器/小小的,可愛的精細瓷俑/如果你愿意,我就是你的/永遠扛不動的巨大銀瓶”(《小小的》)問題是,這些純詩有多純,在多大程度上屬于純詩?

從“鮮血”到“秋天里,我們沒有家”,“悲哀”“寂寞”“喜慶”“凄苦”“巨大銀瓶”……這種被形容、被修辭、充滿價值感的經驗與體驗,哪一個越過了現實。純詩尤其是極端化的純詩最容易遭到空洞、不及物的詬病,但雁北的詩既不空洞,也從未脫離物象,而是帶著鮮血般的慘烈痛感。如果說純,勉強能夠指向的是它們的表達和語言。

在詩人生前出版的唯一一部詩集《剖面與重影》里,《白色花》《二十四只》被排在詩集最前面的開篇位置。如果我了解的情況無誤,這應當是一冊由雁北自選的詩集。可見除了詩人自己對這兩首詩的偏愛,也與雁北最初主張的純詩理念密切相關。

由于生前所處的時代政治人物們醉心于經濟變革,雁北的確享有過短暫的思想和藝術自由。但在更大的前提下、在一個即興的話語權力空間里,雁北自我標榜的那些所謂純詩仍如無根之木無土之花,缺乏有效的精神與文化支撐。與其說我們在雁北的詩寫中看到了純詩的審美特征,不如說這樣的純詩依賴的仍然是現實性。它歸根結底還是語言自身的產物,也就是說,這類純詩只能在語言上得以確立。一旦觸及內容即死。正如詩人也不是死于詩,或純詩,而是死于現實。

這不是神秘主義的武斷,這是純詩寫作在中國的必然宿命。

詩的語言是一種審美感情的載體,語言因此而成為目的之一。如果詩的感情是純的,而詩人又無意于在表現過程再設波瀾,直接傾注于情感的表現,那么這詩大概就接近于純詩了。

純詩類型的詩歌無意對現實生活進行模仿和再現,也不以評判現實生活為目的。它并不逃避現實,只是對現實取超越姿態,創造與現實相對照的幻象世界,以美的法則建筑詩的世界,是詩人心靈的幻象,這個幻象依賴詩的形式而成為實在。現實世界的美滿或缺憾在與詩的世界的對照中顯示出來。它把情感思想和動機轉化為藝術形式,而不是像評判類型那樣,把藝術形式僅僅當作情感、思想和動機的載體、容器,當作包裹內容的外殼。

從上述兩段雁北生前關于純詩的論調,誰都能看出這與他推崇的師傅瓦雷里對純詩所下的定義大相庭徑。相反,恰恰為他的現實之詩、為他干預和介入現實的詩作了最好的注腳。

二

與雁北身邊的朋友對他的純詩高度認可不同,我個人傾向雁北的詩歌成就很大一部分取決于他對現實的觀照。這并非簡單的論斷,與由波德萊爾發軔,魏爾倫、蘭波、馬拉美實踐,瓦雷里等最后定調的以法國為核心的歐洲象征主義詩派所闡釋、倡導的純詩理論不具可比性,純詩在中國只能是現代詩美學的一個影子。這么說有些絕對,上世紀八九十年代也許是一個例外。朦朧詩后,早期口語詩的確給中國當代新詩一度帶來了諸多可能性,其時的西川體,于堅、韓東等人已經寫出了可觀的相當純粹的詩歌。包括雁北熟識的內蒙古詩人藍冰。

異于純詩在中國當代新詩中的處境,對現實的回應、介入從未缺席現代漢詩。大多數重要的詩篇基本上來自對現實題材的處理,雁北亦然。

僅從篇名上看,《靜靜的坍塌》《變色鏡風靡起來了》《縫隙》《膠囊》《都會大峽谷》……似乎已釋放出某種危險的信號,破壞、裹挾與深陷。如果不讀詩,很難把這些語匯與人類的居住環境聯系起來。拋開理想化的“詩意的棲居”,基本的居住需求始終是現實生存最為脆弱的神經。不用細究,我們就會發現在《剖面與重影》里,或者詩人一生(實為不足半生)的詩篇里,雁北切入現實的“縫隙”居然是毫無詩意的冰冷的水泥房屋。

“兩幢高樓南北對峙/天空暗下來了/幾百扇窗戶漸次光明/來來往往的水銀之光/寒風被照得透亮//第二十四層樓/絲絨的窗簾掀起/銅窗無聲推開/一只紙鳶翩然飛出/猶猶豫豫旋轉/時南時北徘徊/看遍了每一層窗口的景致/筆直地墜落下來”這個地位卑微的年輕知識分子正是雁北本人的寫照。接下來,即使不了解雁北,有此共驗的讀者也足以預感到,詩人將要展露他戲謔、調侃的才能——

紙鴦進入另一個風景區

都會晦暗的大峽谷

科羅拉多;沼澤;洼地

佝僂的屋脊

在冬天越彎越低

這是一個城市的硅谷啊

人影沙丁魚一般游弋

助理工程師,助教,助編

助理記者,助產士,教師

一群整日奔跑的小馬駒兒

渾身散發出酸酸的墨水味兒

子夜之后高樓黑寂

峽谷里的小火爐炭火正熾

小兒女抱著奶瓶沉沉睡去

他們年輕的父母

他們的小馬駒

咴咴兒地讀起外語”

——《大峽谷》

詩人雁北大學畢業分配入內蒙古人民出版社從事編輯工作,后與阿古拉泰創辦曾名震詩壇的《詩選刊》。其時,趙健雄、尚貴榮編創一年四卷的《草原•北中國詩卷》,使內蒙古成為八九十年代中國詩歌的橋頭堡。但響亮的名頭并未改變雁北作為詩人的生存窘境,由此他對逼仄的肉身空間一再發出質詢。多年之后我重讀此詩,疑惑這首詩的寫作背景很可能不是他在出版社時期的呼和浩特,依據發表時間推測應該寫于他后來下海的北京。那時候呼和浩特還沒有這么高的樓。

回到正題。生存焦慮導致的原始體受不是憤怒而是無奈,年輕的雁北當然還沒有到達里爾克“誰此時沒有房屋,就不必建造”的秋日境界。表面看,詩人慨嘆的是高樓對峙“人影沙丁魚一般游弋”的城市硅谷,一代底層知識分子尷尬的棲居生態。但這也恰是一首希望之詩,真誠之詩,內蘊溫暖的批判之詩,深存知識分子情懷的理想之詩。我曾在《小札記》里說過“很多時候,詩的確需要痛苦和孤獨;而更多時候,詩需要我們給予它幸福和愛”,痛苦詩學和希望詩學在本質上都必須由溫暖來實現。但這個溫暖不是小溫暖,更不是詩意的升華,它基于詩人的一顆憂患與天真之心。

三步之前是墻

三步之后是床

正三步

反三步

煮豆燃

豆箕豆

在釜中

尚余一 泣

在床

三步之前是床

三步之后是墻

緊三步

慢三步

本是同

根生相

煎何太

末尾一 急

上墻

將古詩以現代語感完整楔入新詩,構成一個全新的文本。這種“作詩法”(布羅茨基用語)即使不算雁北首創也是相當超前的,《斗室七步詩》非但沒有生硬怪異之感,而且使古詩和現代詩融匯的十分奇妙,嫁接、拼貼的近乎天然、完美。更為值得稱道的是,形式感不僅絲毫未抵消意義,反而強化了它所傳達的內容。我以為這可能是雁北最重要的一首詩,它足以佐證詩人稟毅的個性。

雁北生前發表和出版的詩大概不足百首,現實題材的作品幾乎占據大半以上。將雁北歸為一位純詩詩人或片面推崇他的純詩是不恰當的,無論體量還是純度,“純詩”都不足反映雁北的詩歌成就。他真正的才華和能力絕不在那些所謂的純詩,而是他諷喻現實的技藝。

三

詩是詩人的傳記。想不起哪個大人物說過類似的話,但用來談論雁北是合適的。

在詩人雁北短暫的寫作生涯中,除了前述的純詩與現實之作,可視為“自傳性”的詩歌也占了不小的比例。就詩人的心靈成長、精神歷史與命運而言,詩與詩人之間確乎存在某種神秘的紐帶和諭示。

在詩人生前留下的《剖面與重影》中,最典型的具有自傳色彩的詩作當屬《年輕的樹》。“一棵正在生長的年輕的樹/被自己的力量折斷了”,很多人尤其雁北生前的詩友們把這首詩等同于雁北的性格與命運,比對他的死。從張天男描述的情形以及其他可以搜羅到的蛛絲馬跡,反觀雁北離奇的非正常死亡,賦予此詩濃重的自傳成分一點也不為過。

盡管詩人在某些時候某種情境下會擁有通靈的異能,但雁北絕無可能提前預知自己的死亡,否則他理應也該掌握豁免死于非命之術。出于死者為大的古訓,張天男那篇足夠翔實的長文自然不可能還原一個完全真實的雁北形象,因為我們私下獲得的詩人性格表現實際上遠比張文提供的更為激烈。具體到這首詩里,其中兩句敗筆暴露出的“鐵證”,或許可以支持我的判斷:如果有哪一種刀劍/被自身的鋒芒斬斷。在一首十四行的短詩中,正是“刀劍”這個突兀的敗筆使它自身的悲劇和自傳性假以成真。聯系到詩人之死,不死的詩必將被神化。由此人們更加信奉,歷史上那些絕唱之詩大多是建立在死亡之上的,自死或他死。但最為詭譎的是,《年輕的樹》不但預設了詩人的死,還規囿了后人對這死的態度,“我們應保持沉默/我們既不贊嘆它的鋒利/也不悲悼它的脆弱”,以及未死的死者對生者的請求、死亡對死亡的期待“面對這樣一株折斷的樹木/需要的是一種尊敬的感情”。假如詩沒有自己的秘密,那么,它就喪失了它的魅力(臧棣)。而雁北則用他的死成全了他的詩的秘密。如此看來,詩人確是通靈者,他的每一首詩都由神示。那么——

忘掉它的傷痛

記憶它的年輕

比起前文所引《斗室七步詩》更進一步,雁北的《悲愴二重奏》干脆直接植入海子的詩。眾所周知,海子的詩幾乎都充滿了強烈的死亡意識與暗示,而雁北死前又恰逢海子的詩大紅大紫之際。這種雙重文本的運用難道僅僅是技藝或“作詩法”的需要嗎?或者我們能夠隨意把它指認為一種巧合?

恐怕沒這么簡單。

鮮血也是一種花瓣

在風中斜斜飄落

……

積雪的山峰不會聽懂

河流嚶嚶哭泣

是悲悼自己的瘦弱

在詩中,被雁北均衡肢解的海子的《女孩》肯定和愛情有關,海子的詩大多圍繞愛情與死亡主題。如果我的猜測沒錯,實在是太可怕了。因為人們很輕易就可以發現,雁北的許多詩篇也貫穿死亡和愛情。而且與海子的愿望之鄉——天堂景象幾近一致,雁北的絕望還添加了同樣為海子所厭倦的塵世:“在出生之前 /我們不能選擇/天堂,或者塵世”。區別在于二者的語境,海子的氣質始自鄉村和麥地,雁北的呼吸則漂浮于狹仄的城市縫隙。此外,海子的歌唱是單聲部的(僅指短詩),而雁北的詠嘆屬于多聲部復調型。但還不止于此——

你生前的詩歌我們不能吟詠

讀一字便聽到

自己的喪鐘鳴響

只需一眼便知,詩中稱呼的“你”即是海子也暗指詩人自己。這首自傳性的雙重文本的詩,即是向海子致敬也是面對死亡垂詢。另外,在這首詩里雁北改造了海明威的“喪鐘為誰而鳴”,用不了多久它將為詩人自己敲響。而這一切都以詩歌的形式生成,詩歌與死亡的關系被活生生的顯現。

布羅茨基把寫詩視為“練習死亡”,在他眼里“詩人都是日記作者”。讀奧登的《悼葉芝》時布羅茨基也絲毫沒有掩飾他的感受“幾乎每一首“悼詩”都充滿自畫像成分”。《悲愴二重奏》就是雁北為自己撰寫的悼詞,以終結他的詩人傳記。

類似的詩篇,在只有56首、一冊薄的不能再薄的《剖面與重影》里俯拾皆是。它們混雜在詩人的純詩與現實作品之間,像《195710》那一串“永遠掛不通的電話號碼/閃出驚悸之光”。

博爾赫斯認為,一個作家身后留給人們的不是他的作品,而是他自己的形象。形象被注入其作品中。對許多作家來講,每一頁都可能是敗筆,但那些東西集中到一起,就是作家自己留在人間的形象。但或許榮格說的更好,詩人是詩本身,不是一個人。

四

關于雁北和他的詩,長期以來存在普遍的誤讀。這種誤讀不耽是詩歌審美上的,還主要體現為對詩的閱讀的局限。除了純詩、現實、自傳性質,人們幾乎無一例外的忽略了雁北詩歌的謠曲特征。除了前文索引的《白色花》《二十四只》,其他如《病中的樹葉》《夢魘》及至他的名篇《縫隙》等,無不充滿格調愉悅的謠曲風格。以至于詩人索性將詩集其中一輯命名為《短歌與謠曲》。

問題來了,雁北的詩何以會有如此多的謠曲元素?

但凡熟悉上世紀八九十年代的詩歌潮流,應該不會感到意外。每個時代的詩人想要有所作為,找到新的出路,最簡便最直接甚至可能是唯一的途徑就是選擇pass他們的前代詩人,重返傳統尋找語言的源頭。他們必須與他們的前輩詩人進行劃線與割裂,只緣一旦缺乏這種影響的焦慮,詩歌就無法“進步”。

這批八九十年代集體上山起義、被統稱為“第三代”的詩人,革命的對象當時只能瞄準朦朧詩。且不論朦朧詩的書面語寫作是否在未來隔代遺傳給了知識分子、學院派寫作,發難、反叛朦朧詩,首先需要在語言層級走向它的反面,即口語化寫作。

往西方看,由于翻譯的貢獻,一部分中國詩人很快就可以從惠特曼、洛爾加、弗羅斯特那里借鑒來謠曲的語言和修辭方法。至于為數眾多的詩人們如何選擇波德萊爾、蘭波、馬拉美、狄蘭•托馬斯、里爾克、奧登、葉芝、艾略特、斯蒂文森等另外的方向,不一而定。而前者——謠曲無疑也是“口語”的。還有一條并行的繞不開的渠道——向東方古典詩歌學習——返回古詩十九首、《詩經》去尋求未被挖掘盡的語言資源,以期重新激活新詩。大家別忘了,《詩經》的“風”不就是謠曲嗎,謠曲不就是最古老的口語嗎。

實驗是艱難的,但成功的感覺在望。有了這樣的背景,就不難理解雁北詩歌的謠曲特質。盡管雁北試圖以一個反叛者自居,盡管各種跡象表明雁北生前最珍視他的《一只鳥和它的全部羽毛》。請恕我直言,這也不是一首成功的反叛或實驗之作。《一只鳥和它的全部羽毛》過于做作,但這肯定不是雁北一個人的失敗,它以個例的犧牲仍無法遮掩“第三代”詩歌的局部癥候:仿效和做作。

對雁北的悼念或尊重,當然包含他失敗的那部分。沒有一個詩人會一直成功,即便是晚年的葉芝。對此,博爾赫斯曾以耍賴的口吻一吐為快。他說:希爾瓦娜·奧坎波對我說過,一個詩人需要壞詩,否則好詩就顯不出來。當時我們正談論著莎士比亞。我說他有許多敗筆。她說:“這很好。一個詩人應該有敗筆。”只有二流詩人才只寫好詩。你應當寫壞詩,我說這話并非不禮貌。

其次,我對迄今為止涉及雁北其人其詩其死的有限的文章持有相對保守的警惕和懷疑。包括如詩人張天男那篇在我看來已是最為可靠的長篇雄文,我沒有權力苛求張天男,一方面我想他已經盡了力;另一方面因為可以理解的的原因,我堅持質疑該文隱匿了諸多真相,懸而未發。由于離詩人生前過近而又距死亡太遠,以及難以克服的拘囿,我們今天所能認知的雁北在多大程度上不是一個被遮蔽、減損或放大的雁北?

勉為其難的談論雁北,談論雁北的詩歌和他的死其實是一回事兒。針對作者之死與作品不朽的邏輯,福柯借薩特的口說,在他看來,他所寫的詞語,顯然只有當他某種意義上已經死了的時候,只有當這些詞語在他生命和存在之外的某個地方徘徊的時候,才有意義。

但有一點不容回避,由于缺席中年和晚年,無論我們怎么談論雁北都是一個殘缺的雁北。

在此還要感謝詩人梁粱先生,他的義舉將告慰詩人雁北的在天之靈,也但愿我的無知無損他在世的英名。

五

詩人將通過他的詩歌復活

依據比較可靠的說法,今年3月6日,是詩人雁北告別人世的第22個忌日。

雁北曾是內蒙古籍詩人中我渴慕相識而始終無緣謀面的詩人。因此,雁北在我的印象里只是一個傳說。換一種說法,也許我可以談論雁北的詩,但沒有資格評價這個人。

關于雁北其人,人們或許還可以通過少量而有限的途徑去獲得。讓我痛惜的是,至少在今天之前,如果你缺乏一定的詩歌閱歷,可能很難再有機會重溫他那些迷人的詩章。

談論八、九十年代的內蒙古詩歌,沒有誰能夠繞開雁北。我想這除了《詩選刊》對當代詩歌的貢獻與影響,也來自雁北卓異的個人才華。在今天的內蒙古,我們已經難覓像雁北這樣——在短暫的寫作生涯中集傳統與實驗、哲思與抒情于一身的詩人。他寫下的那些詩歌所釋放的光芒遠勝于他生命的亮度。以至于在他故去二十多年的時間里,我們仍在慨嘆多么需要一位像他那樣的詩人。

多年前,我曾數次圖謀搞一些紀念他的活動,哪怕是一次簡陋的詩歌朗誦會呢。但由于我所處的城市里少有志趣相投的同行而最終放棄。現在依然還有人記起他,愿意讓他重新回到我們中間,是一件多么美好的事情。

紀念一個詩人最好的方式,就是讀他的詩。

對于像雁北這樣一位優秀的詩人,我們需要有足夠的記憶和情懷,不斷的以詩的方式來紀念他,讓他活在詩歌里。

我也深信,一個好詩人一定可以通過他的詩歌在未來、在陌生的世界里重新復活。

英靈遠遁,而詩歌猶存。凡是以紀念雁北之名所行的事,詩歌都會感謝他。

今年3月21日,烏海的詩人朋友們要舉行一個“雁北追思會”。據我所知,這是雁北死后迄今第一個紀念性的活動。我的朋友、詩人王玉坤囑我寫幾句話,關于雁北要說的太多了,這是一個近乎傳奇式的人物,需要一篇長文來完成。但為了呼應他們,即興寫下這段文字,以寄哀思。因俗務纏身,不能前往現場與朋友們抵肩緬懷雁北,深感負疚。關于雁北和他的詩,我們一定會有諸多話語亟待傾訴。(附錄于此,作為本文的結尾)

2015.7.16.于呼和浩特

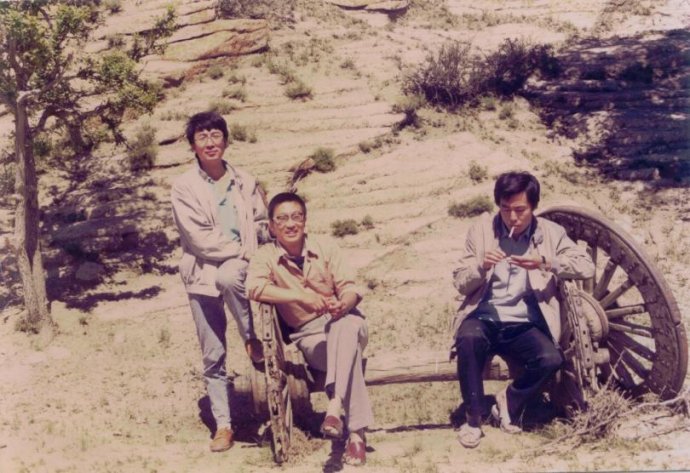

左一為雁北

純貴坊酒業

純貴坊酒業