多元性詩歌寫作的源頭活水

——姜紅偉編著《大學生詩歌家譜》序

潘洗塵/文

這些年經年累月編刊物、編詩選的好處,就是可以把當代詩歌橫著讀縱著讀,當你越讀越多越讀越全面的時候,就會讀出一些感悟,甚至讀出一些“真相”來。

一般來說,我們的文學史習慣于把近三十年漢語詩歌的源頭(這里所說的近三十年漢語詩歌,是指“第三代詩歌”運動興起之后的具有了明顯現代性傾向的漢語詩歌),歸屬于始于上世紀七十年代末八十年代初的“朦朧詩”。但我個人更愿意把此后崛起的大學生詩歌看成是漢語詩歌的多元性和現代性寫作的真正源頭。

這是因為,三十年前“朦朧詩”對“詩歌即頌歌”寫作模式的革命,仍然是以意識形態話語為基本語言態度的反叛,而這種建立在“詩言志”詩學框架上的以公共記憶書寫和為時代代言式的寫作探索和實踐,從根本上講,就根本不可能真正觸及到漢語詩歌的當代價值核心。

因此,在閱讀考量當代一批正當寫作盛年(上世紀五、六十年代出生)的詩人時,我會特別注意他們曾在1979年至1985年間寫過什么樣的詩歌。因為在第三代詩歌運動興起之前,當代詩歌確確實實是以“朦朧詩”作為當時詩歌寫作的某種標準的,但正如前文所述,朦朧詩只是在完成了某種“啟蒙”作用之后,很快就進入了一個止步不前的保守狀態,而漢語詩歌如何真正匯入整個世界詩歌的現代潮流,顯然需要更現代的詩歌觀念和文本實踐。本書所記錄的和本文所論述的一大批詩人,正是在這樣一個簡單而復雜的詩歌背景下,在《飛天·大學生詩苑》的助推下,登上了中國詩壇。

也許,這些乳臭未干的大學生詩人當時自己都不曾料到,他們將為此后三十年狂飆突進的中國當代詩歌所帶來的深遠影響——一個現代性與復雜性兼具的多元化寫作時代的就此展開。

也正是在1979年至1985年間,我們讀到了很多與當時盛極一時的“朦朧詩”完全不同的詩歌:如呂德安的《沃角的夜和女人》、《父親和我》,韓東的《山民》、《有關大雁塔》,張曙光的《1965年》,李亞偉的《中文系》、《硬漢們》,翟永明的《女人》,于堅的《作品39號》、《尚義街6號》、海子的《亞洲銅》,丁當的《房子》,王寅的《想起一部捷克電影想不起片名》,胡冬的《我要乘一艘慢船到巴黎去》,陸憶敏的《美國婦女雜志》,宋琳的《致埃舍爾》,陳東東的《點燈》、《雨中的馬》,柏樺的《在清朝》,張棗的《鏡中》,唐亞平的《黑色沙漠》,西川的《在哈爾蓋仰望星空》,駱一禾的《先鋒》等等、等等。這些與當時的朦朧詩完全不同的語言實踐,才最終徹底顛覆了1949年以來漢語詩歌一直以意識形態話語為基本語言態度的模式和框架,從而使漢語詩歌真正回到了被斷裂的中國偉大詩歌傳統以及壯闊的世界詩歌潮流中來。

從2012年開始,我和樹才著手編輯《生于六十年代——中國當代詩人詩選》一書,與以往編刊物只閱讀“當下”不同,那次是對一百多位當下重要詩人的一次30年寫作的縱向閱讀,而他們當中百分之九十以上都是從上世紀八十年代開始從大學校園走向詩壇的詩人,由于整本書的體例是按出生年月的大小來排列,前文所提到的呂德安按出生年月恰好就排在第一位,而其寫于1979年的《沃角的夜和女人》也就順理成章地成了全書的開篇之作:

沃角的夜和女人

沃角,是一個漁村的名字

它的地形就像漁夫的腳板

扇子似地浸在水里

當海上吹來一件綴滿星云的黑衣衫

沃角,這個小小的夜降落了

人們早早睡去,讓鹽在窗外撒播氣息

從傍晚就在附近海面上的幾盞漁火

標記著海底有網,已等待了一千年

而茫茫的夜,孩子們長久的啼哭

使這里顯得仿佛沒有大人在關照

人們睡死了,孩子們已不再啼哭

沃角這個小小的夜已不再啼哭

一切都在幸福中做浪沫的微笑

這是最美夢的時刻,沃角

再也沒有聲音輕輕推動身旁的男人說

“要出海了”

顯然,這是一首在寫出當時即被朦朧詩的巨大光環所遮蔽的現代詩,與以往朦朧詩的公共記憶書寫完全不同的是,《沃角的夜和女人》關注的是個體記憶和個體生命的體驗,最重要的是與朦朧詩相比,詩人在語言態度上對意識形態話語的堅決剔除,以及對個人化語體的追求。而到了1984年,同樣是呂德安,又寫出了一首更具有源頭性質的詩歌《父親和我》:

父親和我

父親和我

我們并肩走著

秋雨稍歇

和前一陣雨

像隔了多年時光

我們走在雨和雨

的間歇里

肩頭清晰地靠在一起

卻沒有一句要說的話

我們剛從屋子里出來

所以沒有一句要說的話

這是長久生活在一起造成的

滴水的聲音像折下一枝細枝條

像過冬的梅花

父親的頭發已經全白

但這近似于一種靈魂

會使人不禁肅然起敬

依然是熟悉的街道

熟悉的人要舉手致意

父親和我都懷著難言的恩情

安詳地走著

呂德安對日常生活經驗的處理,以及與中國詩歌傳統的接續能力,到了《父親與我》已趨日臻化境。詩中這對走在“雨和雨的間隙里”并“都懷著難言的恩情”的父子形象,幾十年來一直清晰地留在了我們的心底。反觀同一時期的一些大家至今都耳熟能詳的最具代表性的“朦朧詩”作品,不論是北島式的“言志”的還是舒婷式的“緣情”,現在讀來似乎都難以使我們產生像《父親和我》以及《沃角的夜和女人》這樣的共鳴,這就是因為現代性寫作指向的是永恒的個體生命體驗和母語活力,而朦朧詩的公共記憶書寫最終逃不過話語時效性的陷阱。但這就是歷史,當北島舒婷們登上神壇的時候,在同一時期寫出過更具源頭性作品的呂德安仍然偏居一隅,默默地寫作。有時,遮蔽就是現實,甚至遮蔽,就是歷史。

由此我想到1984年就寫出過《1965年》的詩人張曙光,前幾天在深圳見到他時問起《1965年》當年的遭遇,他告訴我這首詩寫出后遭到很多刊物拒絕,最后被朋友蕭開愚拿到了四川的一個地市級小報才得以面世。可見,與當下相比,現代詩的境遇在當時是多么的艱難!

在方興未艾的八十年代大學生詩潮中崛起的詩人當中,有一個詩人的地位極其特殊,她最早被陰差陽錯地歸入“朦朧詩”一族,但卻一直寫著與“朦朧詩”完全不同的極具現代性的詩歌,這位30多年來一直保持著相當穩定的寫作水準的了不起的詩人,就是畢業于吉林大學中文系的王小妮。

當年還有一大批在大學校園外也同樣致力于沖破朦朧詩束縛的詩人,如車前子、歐陽江河、孫文波等,他們與當時在大學校園里的詩人們遙相呼應,共同奠定了漢語詩歌現代性與多元性寫作的基礎。直到1986年以《深圳青年報》和《詩歌報》“現代詩歌群體大展”為標志的 “第三代詩歌”運動正式興起,在此后的30年時間里,盡管不斷有各種沉渣泛起,但再也沒有什么力量,可以阻擋漢語詩歌徹底地回到語言的內部,回到詩歌本身。

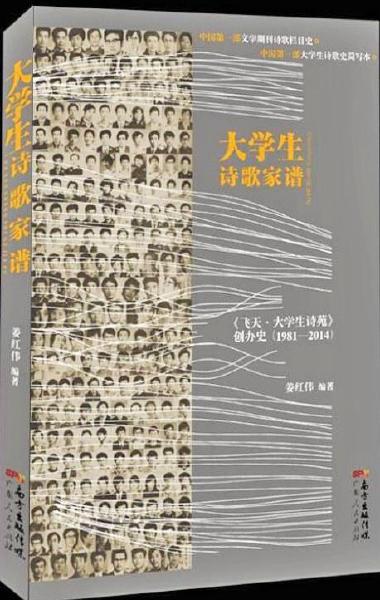

波瀾壯闊的八十年代大學生詩歌運動,不僅產生了一批持續寫作的優秀詩人和經典詩篇,開辟了中國新詩史上一個前所未有的多元寫作時代,還在當時順利地完成了“朦朧詩”的落地、傳承與發展,并為后來的“第三代”詩歌運動奠定了堅實的理論基礎和組織基礎。請未來的詩歌史家們記住這些活躍在上世紀八十年代的校園詩人群:吉林大學校園詩人群、復旦大學校園詩人群、華東師大校園詩人群、安徽師大校園詩人群、武漢大學校園詩人群、北京大學校園詩人群、北京師大校園詩人群等數以百計的校園詩人群。記住當年的《詩耕地》、《夏雨島》、《未名湖》、《新葉》、《江南》、《北國》、《北極星》、《南十字星》、《旋梯》、《大學生詩壇》、《大學生詩報》等等數以千計的校園詩歌刊物。因為當時的這些詩群,當年的這些油印或鉛印的刊物里,走出過宋琳、韓東、海子、柏樺、張棗、李亞偉、趙野、王小妮、王家新、于堅、張曙光、丁當、呂德安、孟浪、胡冬、萬夏、駱一禾、翟永明、蕭開愚、陳東東、西川、臧棣、雷平陽、樹才、伊沙、桑克、徐江、侯馬、陳先發、李少君、黃燦然、余怒、藍藍、小海、徐敬亞、王寅、陸憶敏、野夫、張執浩、孫武軍、徐曉鶴、王家新、石光華、周倫佑、曹劍、簡寧、潞潞、唐亞平、娜夜、李元勝、伊甸、張小波、西渡、戈麥、路也、安琪、張真、張子選、蘇歷銘、馬莉、韓霞、人鄰、周瓚等等(恕有大量遺漏)這些當今中國詩壇的絕對中流砥柱。

遺憾的是,與當年那些“并肩作戰”的大學生詩友們相比,我在第三代詩歌運動興起之前,就做了可恥的逃兵,直到20年后重回詩壇。三十多年來,不僅自己的寫作乏善可陳,理論上更是心有余而力不足。好在最近十年來一直算是深入詩歌現場,因為辦多種詩歌理論和詩歌原創刊物而擁有較為廣泛的閱讀面和閱讀量,當看到當年的那些大學生詩人們今天依然以銳不可當之勢引領著當代中國詩歌這艘巨輪的時候,心中就會不時被喜悅之情所充盈——因為造就我們的,是一個共同的時代。

潘洗塵

潘洗塵

純貴坊酒業

純貴坊酒業