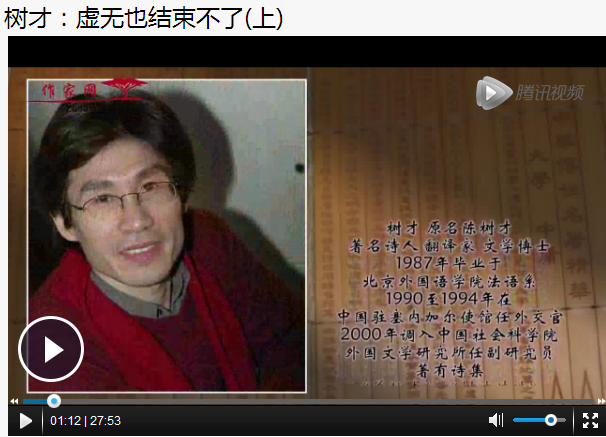

訪談題目:樹才:虛無也結束不了

播出時間:2014年8月15日

播出平臺:

作家網:http://www.luofans.com/html/tebietuijian/8463.html

作家網:

學術顧問:謝冕,馮雙白,張旭光,葉延濱,陳旭光,

王謹,李樹峰,張清華

影視藝術總監:鄭子

書畫藝術總監:白景峰

演出藝術總監:張海君

總編:趙智(冰峰),副總編:陳亞美

作家網副總編兼微型小說頻道主編:凌鼎年

營銷策劃總監:陳同華

總編室主任:安琪,網站技術總監:戴志國

綜合辦主任:彭莎,編輯部主任:張大群

專題部主任:梁翔,新聞部主任:趙俊義

外聯部主任:劉不偉,運營部主任:陳龍

技術部主任:李龍,本期主持:李茜舒曼

樹才,著名詩人,翻譯家,文學博士。現供職于中國社會科學院外文研究所。

譯詩的“再生”

——兼評《米拉波橋》的七種漢譯

文/樹才

1. 譯詩批評

在翻譯界,還缺乏一種有效的“譯詩批評”。這同卷帙浩繁的譯詩的存在是不相稱的,所以有必要建立一種“譯詩批評”。怎么建立?必須緊緊圍繞“譯詩”這兩個字:從“譯”出發,去考察譯詩與原詩的關系;從“詩”出發,去感受譯者對語言的詩性敏感,去細究譯詩中“詩”的生成和接受。說得更徹底些,就是一切以“詩”為指歸。這是“譯詩批評”的基石所在。

我們曾過多地糾纏在“譯法”的爭論上,比如“直譯/意譯”之爭,仿佛譯法直接就能導致譯詩,卻忘記了方法是譯者在用。方法當然有,而且很重要,但關鍵是怎么用,誰在用。為了把詩譯好,譯者應該運用所有可能的方法,因為方法的意義就是為了產生詩的效果。對詩來說,既然沒有任何一種方法足以保證“寫好”一首詩,那么也就不會有任何一種方法足以保證“譯好”一首詩。詩如同真理,方法有助于探求真理,但真理不是方法。

譯詩譯詩,關鍵是譯。“譯”的特質,就是依托原詩,這是被翻譯的“跨語言性”所決定的。從語義層面看,就是譯詩中詞語和詩句的意義必須“呼應”原詩的意向,要做到這一點,就必須重視原詩的詞語的用法和詩句的表達式,因為意義正是由此而來。從詩意層次看,就是必須理解詩中的形象,領悟詩中的喻義和象征;要做到這一點,就必須認識到,詩歌語言本質上是一種隱喻語言:一個詞、一句詩乃至整首詩,既有它們本身的意義,又總是隱含了“別的東西”。

從“譯”出發,一種建立在“譯詩—原詩”關系基礎上的批評總是可能的,也是可行的。它涉及可見的語言部分,詞匯意思、句法運用和語言結構的部分。盡管兩種語言(比如法語和漢語)各成體系,但從“語義轉換”的角度講,它們仍是可比較的。

評一篇譯文,必須考慮:一,譯文的物質層面。任何語言都具有物質性,也就是材料性,一首詩是用語言材料做成的,它是“語言的”。在這個層面上,我們可以比較“譯詩—原詩”之間的“語義轉換”關系;二,譯文的精神層面。任何文學作品都是作者為了表達自己的所感所思所悟而創造出來的一種有意義的語言形式,尤其是詩,它側重于隱喻的語言表達式,它的意義既是語言意義本身,同時又向想象空間擴散,因為它是“精神的”。在這個層面上,譯文和原詩之間是一種精神“呼應”關系,它們既彼此依賴,又獨立存在;甚至,必須把它們放到更大的詩的“再生”和“接受”的語境中,我們才能更好地理解它們的各自價值和互相關系。

語言層面的“等值”,是指詞語的基本意義之間的轉換,總是能找到一種“對應”關系,但精神層面的“等值”卻是無法想象的,因為原詩的喻義是不確定的、開放的,譯文的喻義也只能是不確定的、開放的。原詩是“作者”的創造,譯詩則是“作者—譯者”的共同創造,而具有創造特質的語言表達式之間不可能存在“等值”關系,也就是說,從詩的角度來看,我們不能設想一首詩同另一首詩可以“等值”,它們之間的關系不是“對應”關系,而是“呼應”關系。基本語義可以“對應”,但精神喻義只能“呼應”。

不過,我們不妨在原詩和譯詩之間構想一種“異語同質”的關系:語言變了,但精神(詩意)同質。除了語言層面和精神層面,其實還可以引入一個“社會層面”,因為語言的運用總是基于一個更大的社會背景,原詩也好,譯詩也好,總是在一定的社會文化環境中“流傳”。

譯者讀懂了一首詩,卻未必能把它譯好。一首詩的魅力從哪里來?應該說,它既來自語言,也來自心靈,它來自一首詩的語言—心靈。一首詩從一種語言向另一種語言翻譯時,我們能譯出什么?譯出一首詩的基本意思是沒有問題的。凡在一種語言里可以被表達的“意思”,也必然能被理解,進而也可以通過另一種語言再次表達出來。但再次表達需要經過譯者的大腦理解和語言轉述,語言表達變了,“意思”有所偏移是不可避免的。

從事譯詩批評,有必要遵循一個“寬容原則”。我們知道,一個人要對“譯詩—原詩”展開比較式的批評,他必須懂原詩,否則無法理解譯文從哪里來。然而,譯文是翻譯這種語言實踐的結果,它在翻譯的過程中已經被譯者用另一種語言“重寫”過了!從原詩到譯文,這中間有閱讀的過程,有理解的過程,更有“重寫”的過程,三個過程都極其復雜,從愿望到動機,從心理到個性,從譯者的理解力到譯者的表達力,它們是三個謎,無法重復,無從驗證,有時連譯者都說不清楚自己“究竟是怎么翻譯的”。比如,從同一首《米拉波橋》(《Le pont Mirabeau》)譯出的七首漢語譯詩,它們之間的差異是主要的,但它們都源自同一首原詩。我們可以比較它們,但它們中的“任何一個”都沒有否定或消滅“另一個”生存的權利。它們應該是一種共存關系。它們的意義如何,最終應該由讀者來決定。

譯者之間的批評不構成一種權力關系,而只是讀者之間的一種切磋關系。譯者不能宣稱他對一個詞、一個詩句、一個隱喻乃至整首詩的“原意”的擁有權。如果說有“原意”,那么它恰恰在譯者之外。“原意”不是固定不變的對象,所以它不能被獨占。應該說,“原意”只能在原詩中,但它敞開給每一個讀者的理解力,也就是說,譯者與“原意”的關系是一種“可能性”。“原意”不是別的,就是理解的“可能性”。譯者的理解力才能生成每一個可能的“原意”。一首譯詩能不能成為“一首詩”,也僅僅是一種可能性。這種可能性取決于譯者的理解力和表達力。譯者能做的,就是去“譯”一首詩,并通過“譯”來展示為什么“這么譯”而不是“那么譯”。

對一首譯詩的價值,我們不必急著下判斷。它有它自己的一段路要走。這就是“閱讀和接受”之路。我們應該結合“接受”的效果來評判一首譯詩的價值。我們不要忘記,譯者譯詩,決不是為了原詩或作者,而是為了新的讀者和新的接受。譯詩是一項面向未來的工作。我們也不要忘記,譯詩只是從“原詩”出發,它的目的是要抵達“譯詩”。它是以“差異”的方式同原詩保持一種差異中的“同一”(詩歌意義上的“一致”)。只有當一首譯詩是“詩”的時候,這首譯詩才真正做到了對原詩的“忠實”。說到底,對譯詩來說,“忠實”不是別的,就是語言的創造性。

一首譯詩譯得怎么樣?這個問題不是“譯詩批評”所能回答的。“譯詩批評”要回答的問題應該是:這首譯詩是哪一位譯者譯的?譯者是怎樣理解原詩的?又是怎樣“重新寫出”譯詩的?作為讀者的“我”在閱讀時體驗到了什么?等等。

“譯詩批評”應該是一種細致、耐心的“閱讀批評”,而不是粗暴、輕率的“價值判斷”。一首詩的價值總是潛在的,開放的。它邀請人們“體驗”它,與它發生一種交流,達成一種理解。

詩無達詁,譯無定譯。一首譯詩的生命力究竟有多長?譯者自己無法回答。只有讀者能回答:通過接受或淘汰。在時間的維度上,翻譯的意義最終是過渡,把原文過渡給未來。

譯詩譯詩,譯的是詩。但詩在哪里?它在一首詩里無所不在。它指的是詩義、詩味、詩意、詩境等等。它是語言做成的一個活的生命:聲色香味皆在,骨肉血氣俱全。一首好詩總是既呼喚譯者,又拒絕譯者。所以,譯詩最根本的問題仍然是:一首詩怎樣才能在翻譯之后還能成為“另一首詩”?

本文希望在比較《米拉波橋》的七種譯文之后,試著回答這個問題。

2.評七種譯文

《Le pont Mirabeau》是法國詩人阿波利奈爾的一首名作,在法國可謂家喻戶曉。它的漢譯《米拉波橋》,在中國正式發表的,至少不下十六種。本文選取其中較有代表性的七種來進行討論。

譯文一:

戴望舒 譯

密拉波橋①

密拉波橋下賽納水長流

柔情蜜意

寸心還應憶否

多少歡樂事總在悲哀后

鐘聲其響夜其來

日月逝矣人長在

手攜著手兒面面頻相向

交臂如橋

卻向橋頭一望

逝去了無限凝眉底倦浪

鐘聲其響夜其來

日月逝矣人長在

戀情長逝去如流波浩蕩

戀情長逝

何人世之悠長

何希望冀愿如斯之奔放

鐘聲其響夜其來

日月逝矣人長在

時日去悠悠歲月去悠悠

舊情往日

都一去不可留

密拉波橋下賽納水長流

鐘聲其響夜其來

日月逝矣人長在

在《米拉波橋》的眾多漢譯中,戴望舒的譯文(以下簡稱戴譯)無疑是最早的。它最初發表在1944年11月25日香港《大眾周報》4卷8期。首譯之功,應該得到尊重。翻譯畢竟是有根可依、有源可尋的一項人類語言實踐活動,如果原文是翻譯的可見源頭,那么它在另一種語言中的首譯常常會構成另一個“源頭”。

戴譯中,詩題《蜜拉波橋》是音譯;因為是首譯,譯者在Mirabeau的漢語諸多近音字中選了“蜜拉波”。“蜜”的選擇,顯出譯者的一種個人口味,因為這個字在漢語里感性色彩比較強烈,比較女性,容易讓人聯想到“甜蜜”、“蜂蜜”、“蜜月”這樣的詞匯。譯專有名詞時,在譯入語中常常有好幾個近音字,譯者的選擇不是隨意的,常常會選擇更符合“個人口味”的字,而這種“個人口味”的形成同譯者的整個人(性情、氣質甚至價值觀)有關。當然,譯者這么做常常是無意識的。可以肯定的是,戴望舒選擇“蜜”,而不是“米”,是有意識的。他的抒情詩人的氣質,使他對感性色彩更濃的“蜜”字更敏感,而“米”字在中國人的文化記憶里是生活中常見的“大米”、“小米”之類,直接聯想到的是“糧食”。我們在譯專有名詞尤其是人名時,經常會掂量近音字之間的細微區別,而不同的字總是給我們不同的感性印象和文化聯想……這說明一個人對字詞的文化記憶是很敏感的。

從語言形式來看,戴譯充分考慮了原詩的形式特征。顯然,譯者費了很大一番功夫才找到“譯詩”的語言形式,其方法主要是:以一個漢字(漢語是一字一音的單音節語言)去“呼應”法語原詩中的一個音節:一行十音節詩句被譯成一行十個漢字的譯文,一行四音節詩句被譯成一行四個漢字的譯文,一行六音節詩句被譯成一行六個漢字的譯文,一行七音節詩句被譯成一行七個漢字的譯文。好在《Le pont Mirabeau》是一首短詩,只出現了四種不同音節數(十音節、四音節、六音節和七音節)的詩句,否則這項工作將會極其吃力。戴望舒本人對語言的音樂性是極其敏感的,他的名作《雨巷》足以為證。他來譯《Le pont Mirabeau》,再合適不過。以一個漢語字來對一個法語音節,對法語格律詩的這種譯法,單從語言形式來看,顯然也是合適的。

應該說,戴譯的形式感相當好,因為形式感是讀者一眼就能看到的,句子的長短,詩行的排列,還有詩節之間的空白,這一切讓讀者有一個整體的“視覺圖式”。只要讀者懂法語,他就能認出:譯文的詩句長短是依照原詩的詩句長短來安排的。此外,原詩押韻,譯文也押韻。原文詩沒有標點,譯文也一律不用。這篇譯文在白話新詩中,接近于一種半格律體詩。

我們只考察譯文的第一節和副歌。

第一節的第一行按原文句式譯出,顯得平實:“密拉波橋下賽納水長流”。第二行譯成:“柔情蜜意”,譯文很雅,是“重新組織”的結果,譯者把et nos amours(我們的愛情)轉換成“柔情蜜意”,這樣做無疑是大膽的。第三行譯成:“寸心還應憶否”,幾乎成了一句古詩,頗有味道,但“寸心”絕對是漢語的說法,譯者以“寸心”來指代原詩的人稱代詞je,跨度很大。第二、三行譯文,經過譯者的“重新組織”,已把原詩的樸素口吻“轉換”成譯文中的中國古詩格調。第四行譯成:“多少歡樂事總在悲哀后”。我的感覺是很像一聲嘆息,同我讀原詩時的感覺比較接近。單從第一節譯文,我們就可以看出,戴譯散發出中國古典詩的氣息,文雅簡潔,自然流暢,音樂效果突出。

副歌是原詩的核心,堪稱神來之筆。這二行詩句模擬了塞納河水的流淌聲,在詩中重復四次,仿佛河水源源不斷,既從一天又一天中流逝,又從一天又一天中返回……je demeure透露出一種“天地悠悠,我獨悵然”的孤獨感和蒼茫感。從副歌的翻譯,我們來考察一下譯者究竟怎樣應對原詩的“形式極限”和“聲音極限”。

第一行:“鐘聲其響夜其來”。“其”字的使用,完全是譯者的發明,這個七字句式也是譯者的發明。為什么?不發明不行。但七字一行,正是中國古典七律的句式,我的第一閱讀反應是:這是一句七律。第二行:“日月逝矣人長在” 。也是一句七律,意境確實很好。原詩中寫“je”(我),譯文中寫“人”,有一種擴展,原詩寫單獨的“我”,譯文擴展成整個的“人”,孤獨感也由此擴展開來。副歌的譯文,與原詩“對應”得太實,以七言詩對應七音節詩,從時空上看,是以中國的唐宋對應法國的二十世紀初,譯詩比原詩顯得“古老”了許多。

用七個漢字對七個法語音節,還會引出一個文化問題:七字一句詩,在中國人的詩歌記憶里就是古詩七律,加上押韻,這種聯想就更強烈。然而,阿波利奈爾是一個熱衷于創新的法國現代詩人,圖像詩、對話詩等他都嘗試過,《米拉波橋》盡管借鑒了中世紀的民歌形式,十音節詩句(加上押韻)也是法國的傳統之一,但阿波利奈爾取消了標點符號,又把一行十音節詩句一折為二,所有這些都證明:阿波利奈爾既借鑒傳統,又敢于從傳統“破出”;而且,阿波利奈爾的詩情是源自失戀后的憂傷和對時間、河水、愛情三重流逝的感慨,個人情懷非常強烈。把副歌譯成漢語的七字押韻詩句,差不多是把阿波利奈爾從法國的二十世紀拽回到了中國的唐宋。副歌的譯文顯示了譯者的古詩功力,單獨來看是成立的,對照原詩就有一種時空的錯位感:詩味因此起了變化。

戴譯第七節,聲音效果得以“再生”:時日去悠悠歲月去悠悠/舊情往日/都一去不可留/密拉波橋下賽納水長流。應該說,戴譯本身就是一首半格律體詩。

譯文二:

聞家駟 譯

蜜臘波橋①

塞納河在蜜臘波橋下揚波

我們的愛情

應當追憶么

在痛苦的后面往往來了歡樂

讓黑夜降臨讓鐘聲吟誦

時光消逝了我沒有移動

我們就這樣手拉著手臉對著臉

在我們胳臂的橋梁

底下永恒的視線

追隨著困倦的波瀾

讓黑夜降臨讓鐘聲吟誦

時光消逝了我沒有移動

愛情消逝了象一江流逝的春水

愛情消逝了

生命多么迂回

希望又是多么雄偉

讓黑夜降臨讓鐘聲吟誦

時光消逝了我沒有移動

過去一天又過去一周

不論是時間是愛情

過去了就不再回頭

塞納河在蜜臘波橋下奔流

讓黑夜降臨讓鐘聲吟誦

時光消逝了我沒有移動

聞家駟的譯文(以下簡稱聞譯),發表在《外國現代派作品選》第1冊。聞譯的出版正好趕上一個“詩歌熱”的時代,所以流傳得最廣。與戴譯相比,聞譯顯得松散,但更平實。聞家駟用的是流暢的現代漢語,譯文中回響著一種口語的親切調子。

從語言形式看,聞譯基本上放棄了原文詩的押韻,也沒有刻意用漢語的形式去對應法語的十音節詩句。

副歌:讓黑夜降臨讓鐘聲吟誦/時光消逝了我沒有移動。聞譯沒有像戴譯那樣,用七個漢字去對應七個法語音節,而是根據語義表達的需要,用了十個漢字,“誦”和“動”押韻。這樣自然易懂,但讀來詩味不足。在“讓黑夜降臨”和“讓鐘聲吟誦”之間,語氣上有一個停頓,在“時光流逝了”和“我沒有移動”之間,也有這么一個停頓,這樣“呼應”了原詩的聲音節奏。

在押韻上,聞譯有勉強之處。比如第五節“生命多么迂回/希望又是多么雄偉”兩句,為了押“迂回”的韻,不得不把violente譯成“雄偉”,詞義上顯得勉強。漢語用“雄偉”來形容“希望”的例子恐怕不多,把lente譯成“迂回”,也似乎過于迂回!

還有一點值得討論:聞譯把原詩第一行Sous le pont Mirabeau coule la Seine,先是譯為“塞納河在蜜臘波橋下揚波”,而在第七節末句(重復同一句詩)又譯成“塞納河在蜜臘波橋下奔流”,并非譯者不知道作者對全詩首尾相續的“重復回旋”的用意,而是為了讓“奔流”與同一節第一句“一周”押韻。這種調整,有點得不償失:為了一個更小的局部,犧牲了一個較大的局部。

看來,押韻是一個非常大的誘惑,幾乎沒有譯者抵擋得住。為了求得押韻,譯者不惜讓詞義變形,甚至不惜犧牲詩句生成的自然性。實際上,與詩句的自然性相比,押韻是一項次要得多的技術。我們想指出的是,即便同為押韻,但在原詩和譯詩中的效果,仍然是兩回事,因為不具有聲音上的對稱性,在詩的整體效果上也就不一樣。譯者在譯詩中押的韻,與作者在原詩中押的韻,是不同語言系統里的兩種技術,效果上并不相等,只是同樣使用了押韻,它的好處是告知讀者原詩是押韻的。韻是詩歌聲音的有機組成部分,聲音不可譯,韻也不可譯,這是不言而喻的。所以,我們不能把押韻的技術與作為一首詩的音樂效果的有機組成部分的押韻的聲音當作一回事。同押韻的技術相比,保持譯詩句子的自然性其實更加重要!押韻,在譯外國古典格律詩時,作為一種價值已扎根在中國譯者的意識深處。譯古典格律詩,如果既能押韻,而又不是湊韻,才能見出譯者的功夫。現在,詩體的主流已經從“格律詩”演變為“自由體詩”,這是詩體演變的歷史的必然。之所以各國的詩人不再執著于格律詩,正是為了擺脫押韻、對仗這些外在的語言技術對自由、活潑的詩的靈性的限制……押韻要押得自然,否則不如不押。這個道理,對譯詩同樣適用。

中國的許多譯詩都毀在生硬牽強的湊韻上!讀這些譯詩,讓人感到痛心:譯者費那么大的勁,卻費力不討好,讀者不買賬,因為沒有詩的效果!詩為心聲,不自然的句子是詩的天敵。譯現代的“自由體”詩,自然不必押韻,因為重要的是詩的節奏;譯古典格律詩,押韻能押得自然,那自然好,但如果押不自然,非要湊韻,那已經不是押韻了!與其湊韻,不如放棄押韻,因為湊韻絕對無益于詩的效果。

翻譯詩,韻腳是天然拒絕從原詩被翻譯的,譯文中的韻只能經由譯者“再生”。對一首古典格律詩來說,押韻只構成詩的一種要求,一首詩的根本是語言的音形義的完美結合,是表達的自然、簡潔和富于表現力,而且,它總是以整體的方式呈現一首詩的語言生命。

譯文三:

沈寶基 譯

米拉博橋①

橋下塞納水悠悠剪不斷

舊時歡愛

何苦縈縈記胸懷

苦盡畢竟有甘來

一任它日落暮鐘殘

年華雖逝身尚在

你我手攜手面對面

交臂似橋心相連

多時凝視橋下水

水中人面情脈脈意綿綿

一任它日落暮鐘殘

年華雖逝身尚在

愛情已消失好似流水一般

愛情已消失

人間歲月何漫長

希望又這般狂熱

一任它日落暮鐘殘

年華雖逝身尚在

讓晝夜旬月緊相催

過去的時光不復返

過去的情愛不可再

米拉博橋下塞納水悠悠去不回

一任它日落暮鐘殘

年華雖逝身尚在

沈寶基的譯文(以下簡稱沈譯),“重寫”的比例更大。對原詩從詩句的語序到表達式,他都做了“靈活”處理,但效果并不理想。第一行譯成“橋下塞納水悠悠剪不斷”,把“米拉波橋下”省略為“橋下”,可能是譯者認為,詩題既然已經標明,詩中不妨省略。這倒也不影響理解,但專有名詞“米拉波橋”,還是譯出為好。結合整句詩來看,沈譯把動詞coule“擴展式”地譯成“悠悠剪不斷”,完全是另起爐灶!但是,既然是“剪”,那么,是“誰”在剪?這樣譯容易讓人聯想到李白的名句“抽刀斷水水更流”。實際上,原詩第一句是相當平實的白描,不見一個人影,只聞河水流淌。譯文這一句是十個漢字,恐怕譯者也是意在“對應”原詩的十個音節,但為了“悠悠剪不斷”,把“米拉波橋下”省略成了“橋下”,有點得不償失。這句詩在第七節末句“重復”了一次,原詩求的是河水不絕、時間輪回的感悟效果,譯文表達成:“米拉博橋下塞納水悠悠去不回”。原詩前后兩句的“重復”,是一種音樂和語義緊密結合的修辭安排,譯文中只需樸素地依從原詩句式,即可獲得效果,沈譯卻白白費了一番苦心,一句是“悠悠剪不斷”,另一句是“悠悠去不回”,實際上,原詩中只是一個動詞coule(流淌)。

但沈譯的這種“形式對應”努力,沒有繼續下去。第一節第三、四行譯成:“何苦縈縈記胸懷/苦盡畢竟有甘來”,又讓人想起中國古詩七律;第三節第二、三行類似:“交臂似橋心相連/多時凝視橋下水”;還有第五節第三、四行:“人間歲月何漫長/希望又這般狂熱”;再加上副歌第二行:“年華雖逝身尚在”,譯文中總共有七行類似古詩七律的句子,乍一讀,我還以為原詩是古代詩人所作。

副歌:“一任它日落暮鐘殘/年華雖逝身尚在”,盡管句末押韻,但讀起來沒有悅耳、低吟的感覺,這樣的“重構”顯然效果不佳。整體而言,沈譯的詞匯顯得古舊,唯美:“歡愛”、“一任”、“暮鐘殘”、“旬月”、“尚在”……讀來讓人感到生硬,不自然。

譯文四:

羅洛 譯

米拉博橋①

塞納河在米拉博橋下流著

而我們的愛情

我必須追憶么

那痛苦后面往往是歡樂

愿黑夜來臨愿鐘聲響啊

時日在飛逝而我卻滯留著

手攜手面對面我們逗留

當我們永恒的凝神

那困倦了的波浪流走

在我們手臂的橋下的時候

愿黑夜來臨愿鐘聲響啊

時日在飛逝而我卻滯留著

愛情已經去了像流水一樣

愛情已經去了

人生是多么漫長

而希望又是多么剛強

愿黑夜來臨愿鐘聲響啊

時日在飛逝而我卻滯留著

一天天一周周時光流過

逝去的時間

和愛情都不再回來啊

塞納河在米拉博橋下流著

愿黑夜來臨愿鐘聲響啊

時日在飛逝而我卻滯留著

羅洛的譯文(以下簡稱羅譯),讓人感到一股清新之氣。羅譯在詩句的排列方式上,努力讓讀者“想到”原詩的版式,以樸素的漢語句子來翻譯樸素的法語詩句,這是對原詩風格的領會。盡管譯得相當平實,但羅譯的抒情性卻缺乏彈性和活力。

值得討論的是,羅譯的第三節第二、三、四行:Tandis que sous /Le pont de nos bras passe/Des éternels regards l'onde si lasse。這幾行詩句是原詩的難點之一,因為里面有一個隱喻,有一個形象le pont de nos bras(我們手臂的橋),這個隱喻形象就嵌在這節詩的第二行,同第三行緊緊相連(它們在手稿上是同一句詩),還押著韻。可以說,這三行詩一起生成一個長句,彼此氣息相通,渾然一個整體,而一經翻譯,整體就遭破壞,像一只薄胎瓷瓶,一碰就碎,所以誰譯都是譯不好的。翻譯在這里遭遇了“可譯性的極限”。羅洛盡管有詩才,但眼睛盯得原文太死,不肯挪到漢語中來試著“重新結構”,結果譯成:“當我們永恒的凝神/那困倦了的波浪流走/在我們手臂的橋下的時候”這樣的漢語句子,讀來相當拗口,盡管譯者讓“時候”同“流走”押上了韻,但也毫無詩意可言。這三行詩連起來,就是一個不通順的散文句子,轉達出來的只是基本意思或信息,“詩”的聲音、“詩”的形象已經蕩然無存。我們譯詩,當然不只是為了譯意思。

話說回來,這三行詩確實“不可譯”。但我感覺,羅譯如果再做一些努力,更多地站到漢語(目的語言)的角度來“譯”的話,可能會譯得更好一些。

再來看羅譯的副歌:“愿黑夜來臨愿鐘聲響啊/時日在飛逝而我卻滯留著”。

為什么譯者在第一行要用一個感嘆詞“啊”呢?原詩此處是陰韻,以不發音的e結尾,而且是小舌音r,聲音是低吟的,因為連鐘聲也被詩人的內心憂傷壓低了,譯文的“啊”卻像“獅子大開口”,聲音太高,顯得突兀。第二行“時日在飛逝而我卻滯留著”,“時日在飛逝”,速度過快;“而我卻滯留著”,傷及簡潔。可見,單就這篇譯文,譯者并沒有把寫詩的能耐用到“譯詩”上。

譯文五:

飛白 譯

密拉波橋①

塞納河在密拉波橋下流逝

還有我們的愛

何苦老是把它追憶

隨著痛苦而來的總是歡喜

夜色降臨鐘聲悠悠

白晝離去而我逗留

我們久久地面相對手相握

在這段時辰里,

被人看倦了的水波

在我們手臂搭的橋下流過

夜色降臨鐘聲悠悠

白晝離去而我逗留

愛情從此流去如河水滾滾

愛情從此離去

既象生活一樣遲鈍

又象希望一樣不馴地狂奔

夜色降臨鐘聲悠悠

白晝離去而我逗留

流走了一天天流走一歲歲

流走的歲月啊

和愛情都一去不回

密拉波橋下奔流著塞納河水

夜色降臨鐘聲悠悠

白晝離去而我逗留

飛白的譯文(以下簡稱飛譯),從語言形式來看,有較好的呼應,顯出了原詩的句式特點。譯者用十一個漢字的譯句去對應法語十音節詩句,讀起來反而自然。

飛譯第一節第二行“還有我們的愛”,譯者把et nos amours的et理解成連接詞,于是譯成“還有”。第五節第一行“愛情從此流去如河水滾滾”,“從此”兩字,譯者是為了使該行湊成十一個漢字而添加,屬于“縮小式”的譯法;第三、四行:“既象生活一樣遲鈍又/象希望一樣不馴地狂奔”,原詩中的comme la vie est lente的comme,被理解成“象”,而不是“多么”,是由于原詩沒有標點符號引起譯者理解的多種可能,但譯者把violente譯為“不馴地狂奔”,狂奔得確實有點遠,因為造成“狂奔”的原因,不過是要同“遲鈍”押上韻。對《米拉波橋》來說,押韻的誘惑讓每一個譯者都無力抵抗。

第三節第二、三、四行:“在這段時辰里,/被人看倦了的水波/在我們手臂搭的橋下流過”,譯者在第二行句末加了一個逗號,因為他擔心不加逗號,讀者會連著讀下去,同“被人看倦了”讀成一句。但這個逗號的添加,顯然過于扎眼,因為整篇譯文只有這一個逗號,更因為原詩本來就沒有一個標點符號(作者經過深思熟慮,最后將它們統統取消)。在標點符號上,譯者顯然沒有在意作者的用心。作者取消標點符號,正是為了讓詩情流動得更舒暢,同時也讓詩義在讀解上向更多的可能性開放,譯者卻因為擔心譯文會被“誤讀”而特地添加了一個逗號,正可謂南轅北轍。

副歌:“夜色降臨鐘聲悠悠/白晝離去而我逗留”,讀來聲音效果不錯。用八個漢字去呼應七個音節,押韻自然,聲音效果好,盡管譯者在處沒有讓虛擬句“讓”來引領譯句,但已將虛擬語氣隱含其中,同原詩倒有異曲同工之妙。

譯文六:

鄭克魯 譯

米拉波橋①

米拉波橋下塞納河流過

我該緬懷

我們的愛情么

痛苦之后來的總是歡樂

黑夜降臨鐘聲傳來

時光流逝伊人不在

我們兩手相執兩面相對

兩臂相交

好似橋拱下垂

永恒目光象懨懨的流水

黑夜降臨鐘聲傳來

時光流逝伊人不在

愛情消逝像這流水一般

愛情消逝

像生活般緩慢

又似希望一樣無法阻擋

黑夜降臨鐘聲傳來

時光流逝伊人不在

但見光陰荏苒歲月蹉跎

逝去韶光

愛情難再復活

米拉波橋下塞納河流過

黑夜降臨鐘聲傳來

時光流逝伊人不在

鄭克魯的譯文(以下簡稱鄭譯),傳播得也較為廣泛。在語言形式層面,鄭譯力求體現出原詩的形式特點:以漢語十個字來對應法語十音節詩句,以漢語四個字來對應法語四音節詩句,以漢語六個字來對應法語六音節詩句;在副歌中,則以漢語七個字來對應法語七音節詩句,能押上韻就押,但不勉強。在精神意義層面,鄭譯側重于“重寫”,留下了譯者強烈的個人痕跡。

副歌第二行,以“伊人”來譯“je”,是對詞義作古雅化的個人選擇,一下子把時間拉到了古典詩歌時代,取消了阿波利奈爾作為“力圖打破以往詩歌形式的束縛”的一位現代詩人的“先鋒”形象,我感覺這是一種時空錯位,而不是風格呼應;第七節第一、二、三行:“但見光陰荏苒歲月蹉跎/逝去韶光/愛情難再復活”,古雅有余,樸素不足,原詩這三行多么樸素簡潔!遣詞造句,反映出一個譯者的詩學觀。一個寫現代詩或愛讀現代詩的譯者,恐怕不會選擇這種譯法。

以詞藻為美,這與阿波利奈爾詩句的鮮明節奏背道而馳。《米拉波橋》毫無鋪陳詞藻的特點,它的美恰恰來自詩句的樸素、簡潔和平實,來自詩人失戀之痛的涌溢、克制和轉化,來自詩句字里行間流動著的音樂性……優秀的抒情詩不可能以“詞藻”取勝,因為“詞藻”永遠打動不了讀者的心,古今中外,歷來如此。

譯文七:

程抱一 譯

米拉波橋

米拉波橋下流著塞納河,

我們的愛情

值得追憶嗎?

痛苦之后才能得到歡樂。

夜晚來臨,鐘聲外,

日子過去,我徘徊。

讓我們手牽手、面對面吧!

讓我們手臂

結成的橋下

蕩漾起永恒眼光的柔波。

夜晚來臨,鐘聲外,

日子過去,我徘徊。

愛情流逝恰似流逝的水。

愛情流逝啊

緩慢如生命,

卻又像希望一樣地強烈!

夜晚來臨,鐘聲外,

日子過去,我徘徊。

日子過去了,星期過去了,

時光和愛情

永不再回來。

米拉波橋下流著塞納河。

夜晚來臨,鐘聲外,

日子過去,我徘徊。

程抱一的譯文(以下簡稱程譯),是一種整體上的變通,形式感很強,以漢語十個字來對應法語十音節詩句:“米拉波橋下流著塞納河”、“痛苦之后才能得到歡樂”,但不強求押韻;以漢語五個字分別來對應法語四音節和六音節詩句:“我們的愛情/值得追憶嗎?”因為這種“對應法”在《米拉波橋》的手稿上可以找到合理的依據,那二行分別為四音節和六音節的詩句原本就從一行十音節詩句截為二行而來。可見譯者也讀到過手稿。

副歌:“夜晚來臨,鐘聲外/日子過去,我徘徊”,以漢語七個字來對應法語七音節詩句。從閱讀效果來看,程譯歡快、流暢,音樂性較強,以“徘徊”來譯“demeure”,我感覺別出心裁,想象空間更加開闊。當然,“徘徊”也是為了同“鐘聲外”押韻,由此可以推知,第一行“夜晚來臨,鐘聲外”的“外”字,也許是后來調整的結果,因為譯者想湊“徘徊”的韻腳,否則把“sonne l’heure”譯成“鐘聲外”就沒有任何道理,至少語義上不合。程譯在選詞用字上,時時處處都是跟著聲音走的。這么走當然是對路的,這是對原詩音樂性的領會。

有一點值得指出,程譯通篇恢復了對標點符號的使用,實在沒有這個必要,這樣做無疑違背了作者的用意。但是,在這里我們再次看到了譯者的權力:這種權力是譯者賦予自己的。在翻譯中,總是存在著這樣或那樣的暴力,有時來自政治,有時由于文化,但更多的是因為譯者的個人意志。我甚至想象,并非程抱一不理解阿波利奈爾的這個用意,也許譯者從詩學上根本就不認同作者“取消標點符號”的做法。他通過譯文告訴我們的是:你取消你的,我恢復我的。

這也不是讀者能不能接受的問題。程抱一肯定知道,譯成白話漢語的自由體詩,如果不用標點符號,讀者完全能夠接受,但他仍然義無反顧地在譯文中“恢復”了標點符號。為什么?因為他知道譯者有權用自己的方式“重新寫出”譯詩,而使用標點符號也許就構成“重新寫出”的整體策略的一個部分。這時候作者是缺席的,作者的意圖盡管是明顯的,但譯者仍然置之不理。說到底,原意是不在場的。原意有,但不在場。

程譯的句子簡潔干凈,從整體上看,還是依從了原詩的表達式,音樂性好,前后呼應,可以看到詩人的語言功力。

3.論“再生”

比較七種譯文,我們可以看出譯詩的關鍵:重構一首詩,與其從局部著眼,不如從整體考慮。這樣更有助于一首詩的意義整體的“再生”。

這七種譯文都是“譯”出來的,原詩是其根源。而這正是評這七種譯文的特殊困難之處:“跨語言地”談論原詩和譯詩,其實是不可能的。對照原詩來“評”譯詩,我們常常會產生一種錯覺:以為是在談論“同一首詩”,而實際上,原詩和譯詩在“語言形式”上卻是兩首詩。

譯詩當然渴望成為原詩的“同一個”,但它不得不變成原詩的“另一個”:譯詩是從原詩“變”來的,但它的語言形式“變”了!對一首詩來說,還有比語言形式的變化更致命的變化嗎?

具體到《米拉波橋》,原詩在語言(法語原文)意義的理解上并不構成困難,然而七種譯文之間的差異卻非常大。無論對一個詞的用法、一行詩句的表達式,還是對一個形象的體驗、一個韻腳的再造,每一位譯者都各行其是。這不是由于譯者的“理解不同”所致,而是因為譯者“重新寫出”的方式不同。是譯者的“寫作能力”和“詩學觀念”的不同導致了譯文之間的千差萬別。這些差異是由譯者一手造成的。每一位譯者都從各自的“理解”出發,都以各自的“忠實”原詩的方式,“重新寫作”了各自的譯文。

在原詩和譯詩之間,一切都得在“譯者”那里“中轉”。譯者譯詩時,作者是不在場的,作者只能保持沉默,而沉默又容易被譯者理解為一種默許。譯者正是以作者的名義在選擇譯文中的每一個詞。翻譯過程中,怎么譯的問題,完全由譯者來定奪。

強調譯呢?還是強調詩?當然要強調“譯”,但更應該強調“詩”,因為一首詩是一個整體。詞義可以轉換,詩意只能“再生”。

從文本的角度講,譯詩是“重新生產”;從詩的生命角度講,譯詩是“重新誕生”;從詩的語言角度講,譯詩又是“重新生成”。原詩也好,原意也好,尤其是原詩的意義整體,說到底,它們必須被譯者理解,必須被譯者在譯文中“再次生成”,而且總是某種“重新生成”。

“原意”其實是一個頑念,它就像人類對起源的頑念一樣。沒有起源,人類會覺得失去了根,沒有原意,人們會覺得一切都化為了虛無。原意離不開原文的上下文,它只能產生于讀者與它的理解關系中。我們必須具體地討論原意,而不能把它當作一個概念來思辨。

我們相信,翻譯學將被歸入闡釋學的范疇,因為任何形式的翻譯都構成某種闡釋。翻譯一首詩,也是闡釋一首詩的努力。而闡釋,只有適宜與否的問題,所謂恰如其分,但不存在“正好”的那種“度”,就像“中”永遠只是一個理想目標。而且,闡釋總是闡釋者的闡釋,主動權握在闡釋者手中。在翻譯中,任何闡釋都不可避免地帶有闡釋者的主觀理解。當然,當這種主觀理解嚴重偏離原作時,也就變成了歪曲。

對詩歌翻譯來說,我們也許還可以走得更遠一些:把“原文”和“原意”都理解為某種“質料”,譯者憑借這些“質料”去“再生”另一首詩。一首譯詩既同“原詩”有關系,又沒有關系:“有關系”是指人們仍然可以指認“原詩”,“沒有關系”是指譯詩已自成一首詩。一首譯詩在語言形式上不得不是對“原詩”的“叛逆”,但通過譯詩中“詩”的“再生”,它又在精神意義上同“原詩”構成“異語同構”關系。

正是在“詩”這個意義上,“再生”理論重構了譯詩與原詩之間的“忠實”關系。作者和譯者不再是“主仆”關系,而是“平等”關系。為了互存,他們必須互信。而譯詩為了“再次生成”詩的意義,必須向譯者的創造力開放。原詩為了延展它在另一種語言中的“生命”,也必須容許“譯詩”對它的改寫甚至重構。

詩的隱喻總是意味著:它所說的總是多于它所說的東西。隱喻既在一首詩中“語言地”生成,又在一首詩的空白處“沉默著”。它的力量在于暗示,在于指向,如同以手指月……“月”到底在哪里?“月”究竟是什么?我們對此只能體味,只能意會,而無法分析,也無法言傳。然而,譯者對一首詩中“不可譯”的隱喻部分卻不能保持沉默,因為正是這些部分與“詩”如此相關,并且如此直接地造成了“翻譯的界限”。譯者必須憑著語言的創造力,嘗試著去“再生”這些隱喻的表達式,否則,交流在“詩”的本質層面上就難以奏效。

在人類“詩的創造”這個整體運動中,譯詩的最大作用是過渡,這種過渡刺激另一種語言里的詩人去創造新的詞匯和詩體。原詩是這一個,譯詩是另一個,翻譯把這一個過渡為另一個。當然,原詩是源,譯詩是流,它們是源與流的關系。源頭常在,流水不斷,譯詩永遠向著未來開放,向著“另一個”開放。

原文常常被認為是惟一的,但譯文可以有多個。原文與譯文是“一與多”的關系。這種關系仍是差異。我們應該承認差異,并且正視差異。譯詩面對的就是差異性,譯詩的力量就來自差異性,而“再生”的可能性也來自差異性。“再生”什么?另一首詩:譯詩。原詩以“譯詩”的面目出現在另一種語言中,因為它在另一種語言中被重新組織過了,被重新寫作過了,一句話,被重構了!誰在重構?當然是譯者。

“再生”,至少有三重意義:一是指它從原詩“托生”而來,所以叫翻譯,不叫寫作;二是指原詩的意義整體因“不可譯”而只能被“重構”;三是指譯者的主體的創造力使“再生”成為可能。

由于詩歌語言的特殊性,一首詩的表達式和意義整體,在目的語中只能通過譯者的語言創造力“再次生成”。我們強調譯者的主體性,因為譯一首詩的過程與寫一首詩的過程是同質的,只不過譯詩的質料在原詩的語言形式和意義整體中是可見的;而寫詩的質料在詩人的內心沖動和生命感覺中是不可見的。

我們強調譯詩的“再生”特性,因為它是可能性。在對一首詩的語言及意義整體的翻譯中,沒有什么必然會“再生”,也沒有什么必然不會“再生”。說到底,一切都取決于誰在譯。一切都取決于譯者的語言創造力。一切都指向譯詩勞動的語言實踐。“再生”理論強調去譯,強調通過“譯”的語言實踐去實現“再生”的可能性。

翻譯,從時間上看,是從過去走向未來;從空間上看,是從一個走向另一個;從結果上看,是從已有到再生;從主體上看,是從作者到譯者……翻譯是人類跨語言的一種語言實踐,文本的語言和意義,在實踐中因遭遇不同的譯者而發生不同的變化。

每個譯者都是以自己的方式去體驗一首詩:審視詩的每一個細節,傾聽詩的各種聲音,觀察詩的變化和發展,摸索詩的含義。一首詩的意義是被體驗到的,而不是挖空心思所能“分析”出來的。譯詩時,譯者必然攜帶著自己的個性和詩學傾向,因為每一個譯者都是憑自身的條件在譯詩。他的個性、詩學,甚至他的個人趣味,都會自覺不自覺地帶到譯詩中去。當然,譯者不應對自己的個性和傾向不加節制。

譯詩是一種特殊的寫作,中介意義上的寫作。譯者的理解力和表達力決定了一首譯詩的成色如何。譯詩的難和寫詩的難,其實是同一種性質的難:難在“詩”上,難在語言的“創造性運用”上。

意大利有一句諷刺譯者的俏皮話:“翻譯—背叛者”。“翻譯-背叛”,這刺耳的“背叛”一詞正是對語言差異的確認,也是對譯者能力的不信任,更是對翻譯的界限的宣判。然而,這句古老的諺語只說對了一半。

我認為,不妨用“再生”這個詞來做一個增補,把這句諺語改寫成:“翻譯-背叛-再生”。

*附《米拉波橋》法文原詩:

LE PONT MIRABEAU

Sous le pont Mirabeau coule la Seine

Et nos amours

Faut-il qu’il m’en souvienne

La joie venait toujours après la peine

Vienne la nuit sonne l’heure

Les jours s’en vont je demeure

Les mains dans les mains restons face à face

Tandis que sous

Le pont de nos bras passe

Des éternels regards l’onde si lasse

Vienne la nuit sonne l’heure

Les jours s’en vont je demeure

L’amour s’en va comme cette eau courante

L’amour s’en va

Comme la vie est lente

Et comme l’Espérance est violente

Vienne la nuit sonne l’heure

Les jours s’en vont je demeure

Passent les jours et passent les semaines

Ni temps passé

Ni les amours reviennent

Sous le pont Mirabeau coule la Seine

Vienne la nuit sonne l’heure

Les jours s’en vont je demeure

Alcools (1913)

Apollinaire Alcools,

Poésie / Gallimard pp. 15 – 16.

①戴望舒:《戴望舒詩全編》,浙江文藝出版社1989年版。

①《外國現代派作品選》第1冊,上海文藝出版社1980版。

①《外國詩》(2),外國文學出版社1983年版。

① 羅洛:《羅洛文集,譯詩卷》,上海社會科學出版社,第55頁。

① 羅洛:《羅洛文集,譯詩卷》,上海社會科學出版社,第55頁。

① 鄭克魯:《失戀者之歌》,上海譯文出版社1990版。

——————————

作家網編輯:安琪

純貴坊酒業

純貴坊酒業