第二屆大昆侖文化獎揭曉

第二屆大昆侖文化獎揭曉,張承志、楊煉、袁武、何言宏、霍俊明、劉惠萍、米海萍分獲杰出成就獎

2015年9月14至16日,地處青海西部昆侖山腳下的德令哈,將隆重舉行第二屆大昆侖文化獎頒獎典禮暨“大昆侖文化高峰圓桌會議”。本屆大昆侖文化獎,由小說、詩歌、藝術、學術理論、詩歌批評、中國史學、昆侖文化研究七項杰出成就獎組成。

作家張承志、詩人楊煉、畫家袁武、理論家何言宏、詩評家霍俊明、史學專家劉惠萍、昆侖文化學者米海萍分獲以上獎項。

評委由詩人吉狄馬加、海西宣傳部部長牛軍、詩人阿爾丁夫•翼人、學者趙宗福、批評家吳投文、詩人趙智組成。

本屆大昆侖文化獎主辦單位為:青海民族文化促進會、青海海西州委、州政府、州委宣傳部、《大昆侖》雜志社。

獲獎者經提名、評委評審、投票表決程序選出。評委會為每位獲獎者精心撰寫了授獎詞,將在頒獎典禮上對外界公開,屆時獲獎者亦將發表獲獎感言。大昆侖文化獎評選標準的思想定位在:

一、中國文化傳統現代轉型的深度和挑戰性。

二、參選者全部作品體現出的對這一史詩性主題的理解力。

三、獲獎者對推進各自藝術領域做出的獨特貢獻。

一言以蔽之,杰出成就,必須體現為思想和美學的互相驗證。

頒獎典禮期間,獲獎藝術家及特邀嘉賓將參加“大昆侖文化高峰圓桌會議”,就當下和長遠文化議題,進行深入探討,全部過程將錄音錄像,經整理后以文獻本方式,對公眾公開。

獲獎者簡歷

張承志,1948秋生于北京,原籍山東濟南,回族。1968年畢業于清華附中,隨后到內蒙古草原插隊四年。1972年入北京大學歷史系考古專業就讀,1975年畢業。后考入中國社會科學院研究生院,1981年獲歷史學碩士。長期研究蒙古、中亞、伊斯蘭的歷史文化。

曾在中國歷史博物館考古部、中國社會科學院民族研究所、海軍政治部文藝創作室、日本愛知大學法學部就職。1989年辭職后為自由撰稿人。

1978年開始發表文學作品,代表作為《黑駿馬》、《北方的河》、《心靈史》、《聾子的耳朵》、《你的微笑》等。曾多次獲全國中、短篇小說獎及全國少數民族文學獎。1995年獲首屆民間“愛文文學獎”。北京作家協會副主席。中國作家協會全國委員。

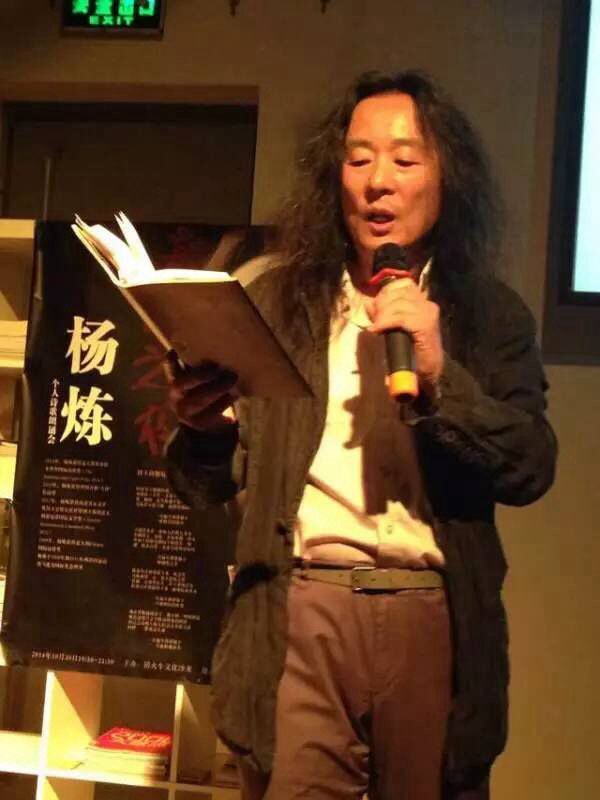

楊煉,1955年出生于瑞士,成長于北京。70年代后期開始寫詩。1983年,以長詩《諾日朗》轟動大陸詩壇,其后,作品被介紹到海外。1988年,被中國讀者推選為“十大詩人”之一。1988年,應澳大利亞文學藝術委員會邀請,前往澳洲訪問一年,其后,開始了他的世界性寫作生涯。

楊煉的作品以詩和散文為主,兼及文學與藝術批評。他迄今共出版中文詩集十一種、散文集二種、與一部文論集。他的作品已被譯成二十余種外文。其代表作長詩和組詩《YI》、《大海停止之處》、《同心圓》、《敘事詩》等,通過精心結構詩學空間,追問人生困境并追求思想深度。楊煉作品被評論為“像麥克迪爾米德遇見了里爾克,還有一把出鞘的武士刀!”,也被譽為世界上當代中國文學最有代表性的聲音之 一。

楊煉和英國詩人William N Herbert等共同主編的英譯當代中文詩選《玉梯》(Bloodaxe Book,2012),為在英語世界確立當代中文詩思想和藝術標準的突破性作品,全書360頁,構成一幅深入當代中國文化的“思想地圖”。 2013年,同樣由楊煉和William N Herbert主編的中英詩人互譯詩選《大海的第三岸》,由英國Shearsman出版社和中國華東師大出版社聯合出版。

2015年,楊煉主編的英譯北京文藝網國際華文詩歌獎獲獎作品選《龐大的單數》由英國Shearsman出版社出版。楊煉的最新中文出版物為華東師范大學出版社2015年出版的《楊煉創作總集1978——2015》九卷本,及臺北秀威出版公司出版的《發出自己的天問》詩文集一卷本。

2014年,楊煉獲意大利著名的卡普里國際詩歌獎(The International Capri Prize 2014)。2013年,楊煉的《同心圓三部曲》(《YI》《同心圓》《敘事詩》)獲得中國首屆“天鐸”長詩獎。2012年,楊煉獲得由諾貝爾文學獎得主奈保爾任評審團主席的意大利諾尼諾國際文學獎(Nonino International Literature Prize 2012)。1999年,楊煉獲得意大利Flaiano國際詩歌獎。

2008年和2011年,楊煉兩次以最高票當選為國際筆會理事。楊煉為德國柏林“超前研究”中心(Wissenschaftskolleg zu Berlin)2102 / 2013年度學者獎金獲得者,并于2013年受邀成為南京藝術學院客座教授和河北大學藝術學院客座教授。

2014年,楊煉受邀成為揚州大學客座教授和汕頭大學駐校作家暨講座教授。2013年,楊煉獲邀成為挪威文學暨自由表達學院院士。

袁武,1959年9月生于吉林省吉林市,1984年畢業于東北師范大學藝術系,1995年畢業于中央美術學院國畫系,獲碩士學位。

現任北京畫院常務副院長,中國美術家協會理事、中國畫藝術委員會副主任,享受國務院政府特殊津貼。

作品《大雪》曾獲全國第七屆美展銅獎。作品《沒有風的春天》曾獲全國第八屆美展獎牌。作品《天籟》曾在首屆楓葉杯國際水墨畫大賽中獲金獎。作品《九八紀事》獲全國第九屆美展銀獎。作品《抗聯組畫――生存》獲全國第十屆美展金獎。

曾出版《當代中國美術家檔案·袁武卷》《當代畫史名家經典作品集---袁武卷》《當代國畫大家作品研究·袁武·沉雄渾厚》《大家講堂·袁武人物卷》

何言宏,男,1965年4月生,江蘇淮陰人。上海交通大學人文學院教授,博士生導師,上海交通大學當代中國文學與文化研究中心主任,上海交通大學左翼文化研究中心副主任。主要從事中國現當代文學與文化的批評與研究工作。

1993年畢業于北京大學中文系,獲文學碩士學位。2000年畢業于南京大學中文系,獲文學博士學位。后在復旦大學中文系從事博士后研究。出版有《中國書寫:當代知識分子寫作與現代性問題》、《堅持與抵抗》、《介入的寫作》、《精神的證詞》、《知識人的精神事務》和《介入與超越》等專著與論文集,另有論文多篇。主編有“中國當代著名作家評傳叢書”、“二十一世紀作家文庫”和“二十一世紀中國文學大系:2001~2010)”(13卷18冊)等。

霍俊明,河北豐潤人,文學博士后,詩人、評論家,現任職于中國作家協會創研部。中國現代文學館首屆客座研究員、首都師范大學中國詩歌研究中心兼職研究員。

著有專著《尷尬的一代:中國70后先鋒詩歌》《變動、修辭與想象:當代新詩史寫作問題研究》《無能的右手》《新世紀詩歌精神考察》《從廣場到地方》《中國詩歌通史》(合著)等。著有詩集《一個人的和聲》《批評家的詩》等。

主編《詩壇的引渡者》《百年新詩大典》《青春詩會三十年詩選》《無端淚涌——陳超詩選》《年度中國詩歌精選》等。曾獲《星星》《詩選刊》年度批評家、《南方文壇》年度論文獎、“詩探索”理論與批評家、《滇池》文學獎、首屆德令哈海子詩歌獎、首屆劉章詩歌獎批評家、“明天”雙年獎批評獎等。

劉惠萍,文學博士,現任臺灣東華大學中文系教授。曾任東華大學民間文學研究所所長、臺灣“中央研究院”歷史語言研究所訪問學者。研究領域為中國神話、民間文學、民俗學、敦煌學。

撰有《伏羲神話傳說與信仰研究》、《原像與神話-日、月神話之研究》、《花蓮客家民間文學集》等學術專著,以及〈從實際地理到神話想象空間的“昆侖”〉、〈從北方麒麟到北方玄武—兼論漢代四象的演變〉等論文40余篇,承擔或參與國科會、客委會學會獎助專題研究12項,曾榮獲東華大學“頂尖人才學術獎勵”。多年來主辦“王母信仰文化世界學術研討會”等,引起臺灣學界對西王母信仰文化的廣泛關注。

近年來,主要集中在利用兩漢至魏晉期各種出土原像材料,考掘已佚失的昆侖西王母文化。

米海萍,青海師范大學法學與社會學學院教授,省內訪問學者導師,中國古典文獻學碩士生導師。中國民俗學會理事、青海省民俗學會副會長、青海省民間文藝家協會理事等。長期從事古典文獻與青海地方文化的教學與科研,先后完成兩項全國高校古籍整理項目,主持完成一項國家社科基金項目,目前在研國家重大項目子課題一項、全國高校古籍整理科研項目一項。

出版了《青藏地區民族民間文學研究》《土族史料集》《二十六史青海志傳校注》等6部專著,在核心期刊發表昆侖神話等方面的學術論文30余篇。科研成果獲青海省哲學社會科學一等獎和三等獎、青海省建國65周年文藝獎暨青海省第七屆文學藝術獎、首屆青海省民間文藝獎·民間文藝優秀研究成果獎、第二屆青海省文藝評論獎優秀獎等。

1.以上文字為詩人楊煉和《大昆侖文化獎》原創作品版權所有,授權刊發。文字圖片轉載請注明出處、作品所有人,使用請聯絡微信公眾號W13916033760。

2.版權著作權事宜授權:上海浩信律師事務所邱世枝律師。

作者:智嵐

來源:智嵐JASON視文采風

純貴坊酒業

純貴坊酒業