重磅:白話百年中國當代詩歌百人微訪談(一)

于堅、譚克修、小安

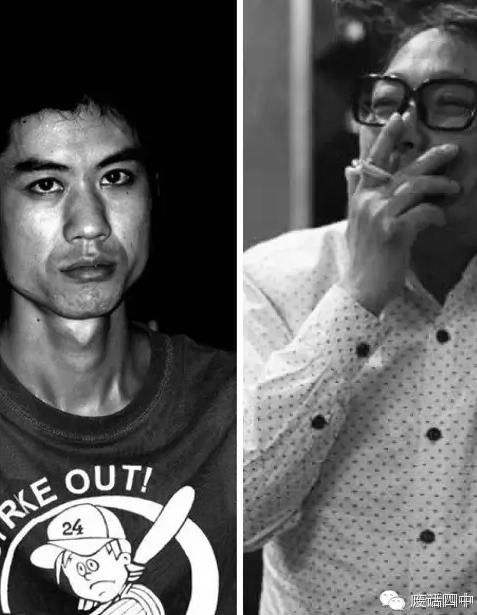

李九如 楊黎

編按:

中國當代詩歌就是指新文化以來,中國的白話詩、新詩和現代詩。今年是這個詩歌的大日子!從胡適發表《新文學芻議》和他的一組白話詩,馬上就到一百年了。為了紀念這個日子,總結與研討,廢話教主楊黎帶著四中校草李九如一起做了一個非常有價值的中國當代詩歌微訪談。為什么說“非常有價值"?從所覆蓋的人群,問題的深度,到回答的精妙,都值得反復一讀再讀。

微訪談覆蓋了老中青百名詩歌寫作者,楊黎采訪部分以老將為主,九如采訪部分以年輕人為主。教主和校草都付出了很多時間和心血,編輯正在對訪談內容進行整理,陸續在四中首發。正在編輯中的《橡皮》5也會選發一部分,整體訪談最后會輯集出版。

感謝所有參與微訪談的詩歌寫作者,尤其是那些認認真真洋洋灑灑把微訪談做成了長篇大論的受訪者,向你們致敬。

于堅回答

一、你認為中國當代詩歌最大的成功是什么?沒成功的話那最大的問題又是什么?謝謝你的支持,我等著。

于:新詩出現在漢語自誕生以來危機最嚴重的時代,在上世紀初,人們幾乎已經失去了對這一具有七千年以上歷史的古老語言的信任。新詩詩人力挽狂瀾,經一百多年的努力,詩的神性力量(興觀群怨,邇遠,多識)終于轉移至現代漢語,新詩豐富,深厚,富有想像力,創造力的存在,對漢語來說,意味著一種復活。在中國,經一開始就被視為詩,詩是語言中的語言,最高的語言,詩是一種世俗的宗教。就此來說,我以為百年新詩未辜負漢語,它艱難地接管漢語,使漢語在現代荒原上打下根基,命名現場,招魂,再造風雅,樹立標準,贏得尊重。雖然詩人如使徒般受難深重,但詩在這個袪魅、反詩的時代傳承了那些古老的詩意,堅持著精神世界的自由,靈性生活的美麗,并將漢語引向更深邃保持著魅力的思之路,現代漢語因此未淪入黑暗的工具性,通過詩彰顯了存在,保存了記憶,審美著經驗,敞開著真理。

二、謝謝你的回答。對于第一個問題,幾乎都給了中國當代詩歌肯定。而這種肯定,都和語言緊密聯系。那么我想請教你,中國當代詩歌究竟為現代漢語提供了什么新機制和新內容?順便再問一句,現代漢語和古白話又有什么本質的差異?期待你獨特的高見。

于:現代漢語與古代白話的區別恐怕只在發音不同,我以為語言從聲音開始,聲音就是最初的白話,無意義或有意義,白話的意義是生命最基本的意義,吃喝拉撒,做愛,勞動什麼的,這些意思到今天也一樣。如果排除發音的變化,古白話和現代白話在根基上不會差太多。

三、很好,謝謝你的回復。在做這個微訪談時,我們在白話詩、新詩、現代詩、現代漢詩和當代詩歌等好幾個詞語中費了許多腦筋,總覺得沒有最為準確的叫法。說新詩吧,那它針對什么舊呢?而且已經100年了,也不能一直這樣叫下去。說現代詩歌吧,難道它不包括當代嗎?說現代詩,其實好多詩并不現代,難道就要拒絕在這類詩歌歷史之外?所以,我們真的很迷茫。所謂名正言順,為中國百年來新的詩歌找到自己的名字,的確算一個迫切的問題,而且我們還發現,沒有準確的命名,應該是中國現當代自由白話新詩最大的隱患。對此我們再次期待你的高見,找到最準確的說法。

于:準確的叫法大概沒有。新詩新就新在它的不確定,不確定正是漢語的本性。新詩其實是一種后退,回到了漢語的根本。退回到有形制的詩之前的語言荒野,怎么都行,只要招魂,屈原的詩可說是新詩。除非新詩也像古詩那樣有體制。就體制而言,我想到兩個,分行。長短句。可參看我的長文巜談詩的制度》。自由詩也是一個很好的說法。

四、好的,你的說法有道理,但你也知道這樣一個事實:這種詩,我們已經寫了100年了。100年好像不長,但肯定也不短。親,就你的閱歷和學識,在這100里,有哪些詩人、哪些作品、哪些事件和哪些關于詩的言說,你認為是有價值的?有發展的?至少是你記得住的?我們必須面對這樣的問題,因為我們必定是一個關于詩歌100年歷史的訪談。辛苦,辛苦。感謝,感謝。

于:這一百年,編一本三百首的集子,與那本放在一處,是可以考慮的。胡適,沈尹默,創造社,九葉,白色花,創世紀,朦朧,第三代,第三代以后,都有可選之作。

五、謝謝你回復,讓我們的訪談很有價值。在前面四個問題之后,我們覺得有一個絕大的問題必須擺到桌面上來:這個問題,就是詩歌的標準問題。詩歌到底有沒有標準?或者說有沒有唯一的永恒的標準?籠統而言,“古代詩歌”似乎是有標準的;而自新文化運動以來,白話入詩,詩歌事實上陷入一種先驗的迷惑中:它至今也沒有完全確立自身,或者說,它需要像中國古代詩歌一樣,確立一個標準碼?說白了吧,上追千年下啟萬世,到底什么是“詩”?期待你指教,并先謝

于:語言是有,詩是無。詩是先驗的,也可稱為神性,靈魂,心靈之類,就是那種不可言傳而人類又就此說過千言萬語者。詩是最高語言,因為最接近那不可說者,這個不可說者,宗教在說,哲學也在說,并自以為說出。但詩一來,它們就啞了。詩之說神就神在它是語言之說,語言必有意義,但詩在意義中抵達無意義,是感受性而不是概念性的說,在有中抵達無,在清晰準確中抵達混沌,大音希聲,大象無形,大巧若拙。標準當然有,但這個不是標準答案那個標準,而是經驗性,感受性的,你知道古詩好在哪里,就知道新詩好在哪里。好詩的標準是超越形式的,古今通吃。司空圖品詩那一套,完全適用于新詩。好詩不是說你寫了個什么鳥意思,發明了個什么韻、排列方法,而是你通過你的語言建立了一個場,這個場像祭壇儀式一樣可以召魂,盅惑人心。藍調、布魯斯式的不確定,有某種品質,質地,氛圍、空間。蘇姍.桑塔格說加繆寫的是溫暖,卡夫卡寫的是冷漠。與司空圖說的雄渾,沖淡是一回事。五言是詩嗎?不是。七律是詩嗎,不是。水調歌頭是詩嗎?不是。新詩是詩嗎,不是。有一年在鹿特丹國際詩歌節,有人念了三個字:云,變了。絕對是詩。另外三個字:生活,網。是不是詩?不是,是觀念。大音希聲不是風格,是本質,現在自稱為詩的東西很多,但還是看得出來,絕大部份是觀念,意思,段子,修辭術的小聰明。詩被理解為出名的快速通道,標題黨那一套被用來分行很普遍,但是修辭立其誠,誠是什么,向無致敬。詩就是抱樸,守著樸素。賁象窮白,寫詩沒那么容易,這是通靈,召魂,立心。

六、謝謝你。關于中國百年詩歌的訪談,問題還多,但已大致有數。這里,我們想用一個古老的問題作為我們訪談的結束,那就是你為什么寫詩?或者說是在今天,世界已經發生了那么大的改變,而你為什么還寫詩?寫詩,對你究竟有什么好處?

于:寫詩,使我得以戰勝恐懼,愛著一切。所見之樹

一只烏鴉站在夜晚的高原上

黑暗軍團的包圍 使它相形見絀

接近黑暗但不是 它一生都將被組織拒絕

它沒有飛走 就像那些無法進入天堂的

惡棍它只是從柏樹飛起 落到桉樹之上

七、哇,訪談完了,我們才發現是六個問題。而我們算了一下,六個問題不吉利。所以,我們必須麻煩你,再回復我們一個問。不過這個問比較簡單,也很好玩。你可以不回答,但不能不回復。一定。我們的這個問題是關于寫詩與性的關系的問題。也就是說,寫詩對你的性想象和性行為有沒有影響?期待你的回復,多謝多謝。

于:當然有。

于堅簡介:

于堅:昆明人,1970年開始寫作。包括:詩、散文、小說、評論、隨筆、攝影和記錄片。

———————————————————————————————————————————————

譚克修回答

一、你認為中國當代詩歌最大的成功是什么?沒成功的話那最大的問題又是什么?謝謝你的支持,我等著。

譚:談當代詩的成功之處,要先梳理一下當代詩發展的大致線索。朦朧詩人通過對西方現代主義詩歌理論與表現手法的學習,給漢語詩歌帶來了新的美學風格,藝術表現功力大增。北島們對人的尊嚴、個體生命意義的集體拷問,多數作品仍可歸于“政治抒情詩”這一路數,但對當時幾乎麻木的民眾而言,產生了振聾發聵的震動作用。他們在詩學價值取向上,仍然堅守“詩言志”這一過于強大的漢詩傳統。稍后出場的第三代詩群,部分先鋒詩人如你和韓東、西川、柏樺等詩人,受到西方語言哲學影響,對漢語詩歌此前強大的“詩言志”傳統,進行了調校。尤其你們非非主義,后來的“廢話詩”,走得極端,把漢語詩歌的敞口,從延續了數千年的內容事實,徹底向語言事實聚焦。甚至完全抽空了詩歌的意義和深度,把詩歌視為自足的語言結構,能指被無限放大的話語編織物。詩基本放棄了“言志”,語言取代現實,成為你們詩歌唯一的宗教。有人認為這是無效的實驗,甚至不客氣地說是“語言游戲”。我覺得,在詩中把語言的位置提到某種絕對高度,對漢語詩歌的“言志”單極傳統而言,用反向的極端手段加以修正,也是辦法。如果“詩言志”最終被認定為漢語詩歌必須醫治的“頑癥”,“廢話詩”倒是成了一劑“猛藥”。那就可以認為,你們的努力,是完成漢語詩歌現代性改造,走往更成熟方向的重要環節之一。

新世紀以來,另外一些詩人,如部分地方主義詩人,對你們過于極端的“廢話寫作”,或曰語言詩,進行了又一次調校。他們重新思考詩歌與語言、與世界的關系。他們將詩歌寫作視為一次語言行動,又不滿足讓詩停留于將語言視為絕對之物的層面。當然,也不再朝“詩言志”傳統那過于顯性的意義為目的地出發。他們寫作,一方面帶有語言的殉道者角色,讓語言這兇猛的寄居蟹,將他們占有、掏空,最終成為被語言廢棄的殼。語言,也因為他們的存在,完成了幾十年的生命。一定要追問他們的目的地,那就是時間,他們經歷的獨一無二的,從未曾為他們停留的時間。而他們,通過語言,讓詩與每個肉身發生化學反應,與每個人的此時此地發生化學反應,最終為他們的存在提供某種證據或幻象。要說中國當代詩最大的成功,應該是在少數詩人那里,已經較好地處理了詩、語言與存在的關系。

但對漢語詩歌而言,把當代詩外在形式的散文化取得的合法地位,視為其最大成功之處,也是說得通的。廢名談到過新詩與舊詩的區別,新詩是詩的內容,用散文的形式寫,舊詩是散文的內容,用詩的形式寫。這個判斷,對一些質疑當代詩歌散文化傾向的人,有掃盲作用。但當代詩的散文化特征,也導致一些詩歌語言,與散文語言產生了混淆。如何判斷當代詩不是散文的分行,而是作為相對于散文的差異化文體,正成為新的課題。從句法上看,朦朧詩以后,詩歌句法和散文句法之間的區別越來越小,現在,很多詩已難以找出其明顯差別。那么,某首詩為何會從一句話的某個詞,突然縱身一躍而分成下一行詩?由于不同詩人,內心情感節奏,語言氣息,詩人對上下文語境感受的壓力不同,最終會形成不同的斷行習慣,導致人們很難對斷行的科學性,進行標準化討論或技術推廣。但這不會使得南廓先生的散文分行文字,能混進詩歌隊伍里制造很大噪音。判斷是否詩歌語言,不能從句法上找到區別,可以從詩歌語言邏輯的不合常理上找。如果語言邏輯也趨同散文,還有兩把尺子。一把尺子是,詩歌一開口,語義上會偏移或疏離其在散文里的日常語義,產生某種變形效果。這種變形手法,主要通過一些只在詩歌里出現的修辭手法實現。經過一代代詩人潛移默化的影響,詩歌語言的變形手法已經有了一套自身的摩斯密碼。當然,在另一些詩人那里,可能會覺得這種變形手法不夠自然。他們會盡量減少或隱藏掉太顯性的修辭。尤其口語詩人,他們主要靠語感和語言推進的速度,作為將詩歌語言區別于散文語言的另一把尺子。這是另外一套摩斯密碼。如果這些密碼都失效了,那些分行文字,估計就是散文假扮的詩歌。這樣魚目混珠的分行文字,也不在少數。所以,在目前情形下,談論詩歌的散文化問題,應該有更辯證的眼光,過分強調也可能造成誤會。

就算當代詩取得了所謂的成功,存在的問題依然很多。寫作內部的問題多且復雜,無法泛泛而談。談一個現象:人們正在被很差的詩教育。江湖上多數著名詩人名號下的詩歌,我客氣一點,不說是差詩,它們也只能達到庸詩水準。他們的出名多屬于以訛傳訛造成的誤會。大量的詩人只有響亮的名號,沒有好作品。不要怪大眾記得的只是徐志摩戴望舒們的《再別康橋》《雨巷》,外加顧城海子的幾個句子。教授和博士們的論文,也只熱衷于那些已經成為課本知識的名字。他們對好出某些所謂名作很多倍的當代詩置若罔聞。他們既不具備閱讀當代詩的能力,也不信任后來詩人的智商和寫作能力。這對還無法成為書本知識的優秀詩人而言,寫作,主要是給少數幾個詩歌同道,和未來讀者的。他們像地下工作者一樣,在一群大言炎炎的先生中,用密碼取得聯系。

二、謝謝你的回答。對于第一個問題,幾乎都給了中國當代詩歌肯定。而這種肯定,都和語言緊密聯系。那么我想請教你,中國當代詩歌究竟為現代漢語提供了什么新機制和新內容?順便再問一句,現代漢語和古白話又有什么本質的差異?期待你獨特的高見。

譚:把兩個問題混在一起回答吧。要說古白話和現代漢語有什么本質上的差別,也只存在于一些當代詩歌文本中。當代詩在處理語言與世界的關系上,不滿足于把語言視為達意的工具和手段,“文以載道”的載體。將三千年以來漢語詩歌傳統里,語言于詩的從屬關系,往地位對等關系上提升。古白話在宋人話本、金元戲曲、明清小說里,都只是為敘述者這個主人服務,或為敘述的內容服務。其作用是用來“寫什么”。在文本里充當的是丫環、仆人類角色。現代漢語在詩歌里,由于“寫什么”已經淹沒在“怎么寫”之中,文本自身就是一種自足的敘述結構。中國傳統那個不能被語言所及的,屬于超驗的“道”的物質世界,在現代漢語詩歌里,也可能就是語言建構的世界,符號的世界本身。所以,成熟的詩歌文本,語言不再安心于只為敘述者及其客觀世界服務,可以獨自生長,在不同讀者那里克隆出無數的世界,甚至是敘述者未曾見過的未來世界。這是中國當代詩歌為現代漢語提供的新機制。

但絕大多數漢學家不這么認為。他們只推崇我們的古典文學,尤其是古詩詞。他們或認為古典文學才具有東方、異域風情,也更符合漢字屬于象形、表意文字的特點。就像他們眼里,矮個子、小眼睛、平胸,更符合他們對東方女人的審美習慣。他們對現代漢語文學,尤其是漢語詩歌,采取的是一種蔑視的眼光,可能源于他們眼里的中國現代性并不具有合法性。他們認為現代性由歐美人來完成就行了。中國古詩詞當然是偉大的,但它們只屬于其誕生的年代,那寧靜祥和、詩情畫意的田園風光,社會矛盾相對簡單的冷兵器時代。在今天的全球一體化浪潮下,高度發達的互聯網絡中,當世界已然是平的,我不認為歐美詩人遭遇的現實比我們的更糟糕,他們比我們更焦慮,只有他們需要超現實手法處理荒誕、陌生化經驗。在更復雜的現實世界里,我們獲得的更復雜的經驗,需要我們采取多樣的語言策略和表現手法,協調語言與詩歌之間的關系,使之對稱于更復雜的現實和人性。說到這里,我認為當代詩還有一個傾向,如果說現代哲學不再喜歡糾纏于不清不楚的問題,那么現代詩歌的方向將正好相反,至少在我眼里的好作品,將呈現出這種品格:語言風格上更為明晰,意圖呈現的卻是某種更復雜、含混、幽微的詩性體驗。當代詩較之以往,需要處理更多不可言說的言說,需要詩人調動漢語的各種感覺神經,才能抵近某個只有詩歌才能到達的地方。雞湯文字里常說“詩與遠方”,其實只有在當代詩歌里,才有真正的遠方。這個只在詩歌里存在的遠方,就是當代詩為漢語提供的新內容。

當代詩為漢語提供的另一個新內容,依附在文本的聲音上。漢字是當今世界還在使用的稀有表意文字。人們讀取表音文字時,要把看到的圖像轉化為聲音,再轉化為含義,讀取漢字時,直接就把圖像轉化為含義。這種差別,使漢語詩人寫作時,采取的語言姿態也會不一樣。比較來說,漢語詩歌更適合于閱讀。有詩人就宣言自己的作品只適合于閱讀,不適合于朗誦。而另一些詩人的作品,閱讀下來并不能給人深刻印象,朗讀起來卻讓人為之震動。后者主要出自于現代口語詩。一種與漢語詩歌起源時期的《詩經》口語,新文學運動時期的白話口語迥異的現代口語詩。之前的口語詩,成敗在于其音律,更在于其意思或意境。當現代漢語詩歌在處理詩、語言與世界的關系上與歐美詩歌進行重新對表之后,對聲音豐富性和表現力上遜色于表音文字的現代漢語口語詩而言,語感會成為量度一首詩優劣程度的關鍵因素。詩人對語言感悟力的強弱,牽涉到心理、情感等各方面的經驗,可劃歸神秘事物范疇。那微妙語感的傳遞,與其他詩性經驗的傳遞相比,對擁有不同聲音的讀者之接收系統而言,信號更不穩定。而讀者對語感的接收能力,完全依靠自己的感悟力,甚至無法由別人教育、轉述。而從時間長河來看,口語的變化速度是最快的,不在同一個時代的人,對口語文本保存信息的解讀也會更困難。若不是《詩經》被世世代代奉為經典,口耳相傳,現代人看當年的口語詩,無異于天書,別說那微妙語感了。古人在語言使用策略上,已經考慮到這個問題,約定了兩種能使漢語保持長期相對穩定的書面語言——文言文(以先秦時期口語為基礎形成的書面語)和古白話(唐宋以后以北方口頭語夾雜一些文言文形成的書面語),以各施其用,也利于傳播與傳承。漢字現在有了統一拼音,讀音很難再有什么變化,這對朗讀聲音在文本中的長期保存是好消息。但漢字的標準讀音并不是詩歌多么重要的聲音。詩歌的聲音,取決于語音和語義同步構成的混合回響效果。很難說,著力于聲音現場傳遞的口語寫作,與看重較其他語種更適于閱讀的書面語寫作相比,在詩歌聲音表現上有什么高下之分。打狗棒法和九陽真經,都可以修煉出武學的上乘功夫,關鍵得看個人修行。讓詩分出高下的,是其詩性體驗的深度和獨特性,及其將詩性經驗語言化的能力。基于書面語被詬病更靠近知識而遠離生命,而口語被詬病行文過于隨意、不節制,且其過度依賴的語感信息在讀者接收系統里表現極不穩定,也就可以理解另外一些詩人采取的語言姿態更為謹慎,他們會在書面語和日常口語之間進行微妙平衡,整體上追求漢語語言的傳統質感,又保有個人口氣,在聲音及其聲調上,避免過于激動,形成一種冷峻的,帶有“泛口語”氣質的現代漢語詩歌語言。“泛口語”在形成路徑上無意間借鑒了古白話用過的路數,在形態上接近于但丁提倡的帶有某種理想成分的“俗語”。

三、很好,謝謝你的回復。在做這個微訪談時,我們在白話詩、新詩、現代詩、現代漢詩和當代詩歌等好幾個詞語中費了許多腦筋,總覺得沒有最為準確的叫法。說新詩吧,那它針對什么舊呢?而且已經100年了,也不能一直這樣叫下去。說現代詩歌吧,難道它不包括當代嗎?說現代詩,其實好多詩并不現代,難道就要拒絕在這類詩歌歷史之外?所以,我們真的很迷茫。所謂名正言順,為中國百年來新的詩歌找到自己的名字,的確算一個迫切的問題,而且我們還發現,沒有準確的命名,應該是中國現當代自由白話新詩最大的隱患。對此我們再次期待你的高見,找到最準確的說法。

譚:命名的混亂體現的是人們對新詩合法性的焦慮。它確實強化了所有人對我們所寫東西的質疑。白話詩這個詞已經完成了歷史使命。特指新文化運動時期,為打破舊詩格律,不拘字句長短、用白話寫的詩。而且,在比例不低的公眾眼里,白話是粵語的俗稱,還沿用白話詩這個詞,造成的誤會就大了。自由詩的創始者不是我們,一般認為是惠特曼。但它也是五四前后白話詩的一個別名。現在,只有一些非詩人口還會用到它,因為相對古詩而言,現代詩在外部形態上不再那么整飭,分行分節完全看不出什么門道、規律。為免讓人望文生義產生誤解,我覺得應該徹底廢掉這個叫法。它造成的誤解來自于兩方面,一是讓人以為自由詩不再講究形式感,隨意寫就是,誤會之深導致80后文化符號人物韓寒,也不怕丟臉,敢用敲回車鍵來諷刺看上去太自由的詩歌分行。二是對現代詩的形式產生誤解,以為形式就是其像古詩詞那樣講究字數的整飭,平仄的固化,或如聞一多提出新詩的建筑美——“節的勻稱,句的均齊”之類。一般人已經很難明白,現在若要談論詩的形式,就算把頭埋進其結構系統,形式還可能站在一邊說風涼話:我已是一首詩的全部。新詩發展到現在,我們已經很難籠統談論它的形式,因為每一首詩,都有只屬于它自己的形式。

對新詩的叫法,有同行已表示不屑,覺得它早已過時,并對新詩和現代詩進行了嚴格區分。這真是一項費力不討好的工作。單從時間長度來看,新詩一百年歷史與古詩三千年歷史相比,太短了,還能算得上嶄新階段。我想,如果人類沒有被自己或人工智能毀滅的話,這名字再叫上個三千年,可能還管用。在千年后的人們眼里,我們和五四新詩運動的那一撥人,就是同一撥人。若他們把百年時間,都視為新詩初創階段,這期間沒有任何重要詩人留下,也正常。我們現在比命名更混亂的,是各種詩歌觀念,各執一詞,唯我獨尊,誰也說服不了誰。看上去像紛亂的春秋戰國局面,屬于新詩的強勢大秦似乎還沒出現。當然,我希望詩歌的大秦級別的人物已經在路上了,最好就在我們中間。所以,我們還來不及擔心新詩這個詞這么快就變舊了。新詩和古詩的分野,所有人能一眼看出:它針對的是那種已經淪落成填字游戲的舊的格律詩。新詩廢棄格律,完全用另外一套體系生成,才有了這一百年來的不斷衍變、進化,有了今天人們津津樂道的現代詩或當代詩的成就。

關于現代與當代這兩個詞,我同意奧·帕斯的意見:“現代從本性來說是變化著的,當代則具有我們幾乎還沒給它命名就已消失的品格”。當代詩,指的就是我們最近某個時間段寫的詩。它只能在具體的上下文幫助下,起到新聞學上的解釋作用。現代詩的現代,也是一個讓人頭痛的詞,無論從現代主義還是現代性來談論它,都很燒腦子。不少人還喜歡把這兩個概念混為一談。現代主義不是一個流派,甚至難以把某流派視為現代主義的直接源頭,它是20世紀西方所有藝術的創作與理論的靈魂。我們要談論它也只能捕風捉影。在文學方面,只能看見在現代主義旗幟下的各種讓人驚訝的理論或主義,都穿著印有反叛符號的文化衫。或者我可以形容它,現代主義像一位非理性的醉駕者,對過去所有文學思想釀成了一次致命車禍。這位醉駕者,上世紀初從西方闖入中國,在李金發、戴望舒等詩人身上附體,又在80年代的北島、多多、楊煉等朦朧詩人身上大放異彩。但在再往后的詩人眼里,那些夸張的創作手法,被視為多少有些矯情。有一陣子,人們認為現代主義作為一種思潮,在20世紀末已經結束,我們已經進入了后現代。如果現代詩指的是帶有現代主義創作手法的詩,那么我們或許還得再多一個叫法:后現代詩?

多數人會將現代詩的現代,指向是其現代性。但現代性也不是一個理想的理論術語。它是一種持續發展的、不可逆的時間觀念。可以比喻它為一條射線,從時間直線上的啟蒙時代那個點射過來。在這條射線上,伴隨著一個區別于中世紀、古代的新的世界體系的生成,工業化、商品化、城市化、全球化、信息化、高科技、普世價值等關鍵詞,推著我們按自己設計的,又不知所終的,永遠處于未完成狀態的時間前進。現代性的涵蓋面,要比現代主義寬出N個量級,涉及到社會經濟文化各個方面。我曾在《地方主義詩人的崛起:一場靜悄悄的革命》一文里,向身處現代性焦慮的詩人發問——當世界是平的,詩人何為?詩歌里的現代意識,很大程度與對這個問題的回答有關。也就是現代詩人如何面對他的時代,一個時間斷裂、空間變形的時代?我見過詩人處理與時代關系的三種模式:一,和時代一樣亢奮,只想給時代當鐵桿粉絲,隨時準備被時代帶走,踏上不知所終的旅程。一直在拼命追趕時代這列高速飛奔的火車,被滿世界的時事題材吸引。我不太明白的是,傳媒高度發達時代的時事題材,無時不刻地發生在世界各地的海量公共性經驗,和你的寫作究竟有多大關系?二,主動在自己與時代之間設置防火墻,比如少用手機,不上網等。用一種掩耳盜鈴的方式,與外面的世界保持距離。寫作上采取與時代相向而行的決然方式:要么呈現出與世隔絕的古典田園詩意,要么對無邊現實表達出強烈憤怒。三,一邊在愜意地享受著現代都市生活,一邊情真意切地在鄉土詩里練黯然銷魂掌,用鄉土風情來包裝那老掉牙的詩歌意識,以每天在電腦前碼出幾行“偽鄉土詩”而沾沾自喜。

談詩歌的現代性,可以撇開現代這個詞身上糾纏的各種復雜的解釋,混亂的論爭,以及那些所謂的現代主義手法,最重要的問題是,我們如何與這個時代相處?這個問題可以更具體地轉化為,如何與我們置身其中的城市相處?如果你是一個有現代意識的詩人,當你打開窗戶,對面是另一個窗戶,不可能“窗含西嶺千秋雪”,你的房子也不是一線江景、海景房,門外不可能泊萬里船,只有一個垃圾桶,或一個心不在焉的鄰居,該如何抒情?19世紀末正式登場的現代主義,無論隨后以“未來主義”“表現主義”“超現實主義”“存在主義”等何種面孔露面,其共同點是,都把“城市”作為其自然發源地。現代主義文學,也是關于城市的文學。雖然,我們的城市化加速階段也是最近三十年內的事情,對多數從各地農村遷徙到城市的新移民來說,陌生感仍在,孤獨感或更強。我們難免會靈魂出竅,感覺生活在一個既不是城市,也不是農村的荒誕現實世界,似乎成了既是農民也是城里人的兩棲人,或兩者都不是的“流浪者”。但一個基本事實是,現代城市的發展,已經是所有現代文明的孵化地,也在按我們的規劃設計意圖,向我們想像中的宜居之所演化。每個人都以在大城市買房安家為人生最大的訴求,房子越大越好,所在的城市越大越好。城市不再是當初極端年代人們眼里帶有某種災難性質的生存之所,我們對它采取過于強烈的憤怒、反抗或者逃避的姿態,難免失之于簡單粗暴吧?雖然無論時間推進多遠,人類精神上的困境永遠不會消失,但有著現代精神的人,應該已學會處變不驚,有能力在作品里保有某種成熟、從容的態度。即便把城市想得再壞一點,它和你的生活一樣,在對你進行一場強奸,你若終究反抗不了它,不妨冷靜下來,說不準能體會到其中的些許快感。或者說,多少有一種尷尬的快感吧。但能寫出這種微妙的尷尬快感的詩人,就我所見,少之又少。應該說,在這種尷尬處境里,我們聽到太多“雅蠛蝶”的呻吟,或以命相搏的強烈反抗,這要么是帶有太強的表演性,要么是太幼稚。如果我們沒有能力不斷給現代性增添新的內容,別說在西方人眼里,我們現代詩的合法性將持續是一個問題,我們對自己也無法交代。若我們一個個依然如此自負,高談現代詩的成就,毫不含糊就用現代詩來命名我們寫的那些東西,多少有點自作多情吧。

說這么多,我也拿不出另外一個服眾的名字,或者更準確的名字。在新詩、現代詩、當代詩幾個叫法中,新詩叫法讓人們產生的誤解,應該能降到最低。一位寫古詩的朋友和我爭論過,他說他寫的也是現代詩,現代性的古詩。我居然沒有充分理由反駁他。而且,他的說法,在理論上也是能成立的。如果我說他寫的不是新詩,是古詩,問題就會比較簡單。借新詩百年之際,其實我們可以重新認識到新詩這個大帽子的合理和方便性。至于大帽子下,誰寫的東西有沒有現代性,是不是真正意義上的現代詩,那是詩歌內部的問題。而當代詩叫法,其實是另外一個大帽子,這大帽子下,也能裝當代古詩。如果是那樣,我們談論當代詩的時候,還得談談當代古詩,那就太暈菜了。但它在具體的語言環境中自帶的意思,也不好被替代,所以還是有它存在的理由。

四、好的,你的說法有道理,但你也知道這樣一個事實:這種詩,我們已經寫了100年了。100年好像不長,但肯定也不短。親,就你的閱歷和學識,在這100里,有哪些詩人、哪些作品、哪些事件和哪些關于詩的言說,你認為是有價值的?有發展的?至少是你記得住的?我們必須面對這樣的問題,因為我們必定是一個關于詩歌100年歷史的訪談。辛苦,辛苦。感謝,感謝。

譚:十多年前,我曾在一篇文章里列出過一些名字,現在正悄悄把某些名字擦去。總結新詩百年以來的詩人和作品,學院派的主要精力繼續在解讀新詩開始階段的那一撥詩人,和幾個當紅的朦朧詩人。我的觀點大相徑庭:新詩一直在往成熟的方向進化,新詩百年里表現出成熟品質的詩人,要從第三代詩人里開始往后找。若一定要說之前的詩人,我寧愿選名氣沒那么響亮的痖弦、昌耀、多多等人,其他大牌如徐志摩、戴望舒、卞之琳、穆旦、艾青、食指、北島、顧城、楊煉等詩人,作品的價值需要在歷史的維度上才能確認,單憑文本的說服力,已難服眾。而在辨認作品時,附帶的歷史維度,部分原因是我們基于善意給出的尊重。其實在你們第三代詩人里,短短30年時間篩選下來,有價值的詩歌作品和言說,剩下的也不太多了。當然,你的廢話理論和廢話寫作,是剩下來了的。這一百年來,現代漢語詩歌寫作的整體性高峰,無疑出現在你們第三代詩人和稍后出場的詩人。之前的個別詩人如昌耀,只是他那個年代的一座孤峰。第三代詩人出現過成群好詩人,不點名了。我們這一代也是,部分優秀者已出現或即將出現在地方主義詩群里。這代人的詩歌言論,如沈浩波的“下半身寫作”、李少君的“草根寫作”、伊沙的“口語詩論”、陳先發的“本土性”、 余怒的“混沌”詩學、臧棣的“詩道鱒燕”系列等,各有回響。我身邊的朋友草樹和路云,在文本解讀上屢有洞見。請允許我自戀地提到“地方主義”詩學,鼓勵自己在這個無限碎片化的時代,提出一種新的詩學理論的勇氣。還有程一身、向衛國等批評家對地方主義詩學進行的研究。

教授和博士們讀到這里,多半會認為我是歷史虛無主義者,說的是輕狂之言。他們編百年新詩時,無需看目錄,就知道他們選入的一定是那些人云亦云的名字。估計連你這樣可以在第三代詩群里位置靠前的詩人,也未必在他們視野之內,或在他們眼里的重要詩人之列。我還未看到你獲過任何重要的詩歌獎項,已經很說明問題了。這本屬于詩歌政治范疇,和我們的話題關系不大。我常告誡自己,當著名的庸詩人,穿著皇帝的新裝過市,不斷獲取世俗的榮譽時,當編選者利用他們即將過期的權力,編造他們眼縫里的百年新詩史時,我必須繼續安然地寫他們喜歡不了的詩。但是,看他們對自己的偏見和淺見如此著迷,看他們選的那些庸詩,代替一些好詩誤導民眾,看那么多庸詩被翻譯成外語傳播,實際是在給漢語詩歌潑臟水時,還是會感到鬧心,會讓我對手頭的好詩略有歉意。

五、謝謝你回復,讓我們的訪談很有價值。在前面四個問題之后,我們覺得有一個絕大的問題必須擺到桌面上來:這個問題,就是詩歌的標準問題。詩歌到底有沒有標準?或者說有沒有唯一的永恒的標準?籠統而言,“古代詩歌”似乎是有標準的;而自新文化運動以來,白話入詩,詩歌事實上陷入一種先驗的迷惑中:它至今也沒有完全確立自身,或者說,它需要像中國古代詩歌一樣,確立一個標準碼?說白了吧,上追千年下啟萬世,到底什么是“詩”?期待你指教,并先謝

譚:說是微訪談,你發來的問題,卻一個比一個嚇人,根本沒辦法輕松應付。尤其這個問題,不太像廢話教主提的。你應該是在挖坑吧,希望有人跳進去。關于詩歌的標準問題,這些年一直有人在討論。一些試圖為詩歌設立標準的討論文字,連關于詩是怎么一回事也很難交代清楚。你問,到底什么是詩?我也想問你呢。既然地球上還沒有誰能給詩一個明確的定義,我也不是外星人。我只能分辨出一些詩與非詩的東西。如果我們連詩是什么都說不明白,標準又從何談起?古詩有標準嗎?那固化的格律,也不是標準,只是古人用來捕獲詩的技術手段。那技術用來捕獲那安靜時代的詩,應該還算趁手。但西方詩人不用我們的技術同樣能捕獲到詩。關于詩是什么,若分別讓宋朝詩人辛棄疾和中世紀詩人但丁來回答,他們雖處于大致相近的年代,所給答案的差異程度估計會讓人大跌眼鏡。不用懷疑的是,他們給出的,都是關于詩的內行答案。

我們能否轉而談論現代詩歌的技術問題,像古詩一樣,在技術層面建立你說的標準碼?但現代的本性是批判和變化,它天生反感你建立任何僵化的標準。而詩是什么?我只能說出它不是什么。或者用兜圈子的辦法,說它是關于生命、語言和現實的神話,是某種不確定的東西。在現代社會,確定性的事物交給實證科學,科學解決不了的問題交給哲學,哲學解決不了的問題,才交給詩歌。詩歌解決的是這個時代的疑難雜癥,一些被世俗社會遺棄的麻煩事兒。現代詩歌寫作的真諦,就是把那種不確定性,難以言說的微妙事物呈現出來。或者說它呈現的就是那種不確定的微妙感本身。要給不確定性的東西弄出一個標準,這任務,讓湯姆克魯斯在電影里也完不成,請如來佛祖也完不成。別說制定標準,就是談論現代詩歌技術的秘密也是困難的,它已完全浸沒在寫作的過程之中。而要檢驗技術的有效性,卻只存在于最終結果——文本之中。要說現代詩和古詩最大的區別,是前者在形式上的不可重復性。每一首現代好詩要求的形式必須是獨特的。按柯爾律治的“有機形式”說,詩的形式是由內在沖動塑形的。由于每個人,每一次寫作時內在沖動的不確定性,那么,其塑形的技術程序只能是一次性消耗品。而且,這技術還隨著外部環境的變化而變化,沒有盡頭,每個現代詩人操持的技術大相徑庭。現代詩技術從來不是一種穩定的物質形態,成功的技術都融化在作品中,沒有誰能剝離出來。你在外圍談論詩歌的任何具體技術,必然是籠統、抽象、無效的。所以我知難而退,幾乎從不談具體的詩歌技術問題。需要提醒的是,好的詩歌雖然要強調技術,你若過于沉浸在技術里,也只能成為匠人,成不了真正的好詩人。從技術上升到更宏闊的理論,才能有一種格局的轉向。

如果繼續追問,詩歌既有好壞之分,若沒有標準,又如何辨別?所以我們看到不斷有人對好詩的標準發言。好詩有標準嗎?若有,也一直卡在識貨者的喉嚨里,無人能說出來。說出來的,已成僵詩標準。由于沒有標準可言,認識到好詩的好就不是一件容易的事情。這也造成在不同風格的詩歌之間,有很高的美學壁壘,導致這些年關于詩歌的論爭從沒消停過。誰都認為自己手握的,是繆斯女神單獨給的唯一一把鑰匙,自己才有資格私會女神。他不知道女神配了若干把鑰匙,通過朋友圈群發給了一大波詩人。但這不至于造成好詩的不可知論,好詩的尺子還是有的,它只藏在一些最好的詩人兜里。得到最好詩人的認可,不是編輯或選家的認可,你的好才算是有效的。最好的詩人也無法把尺子掏出來公用,因為每一首好詩成為其好的方法,是一次性的,方法被人用過即廢。若一定要說出一條好詩的標準,差異性才是唯一的標準。好詩人的價值,要通過與旁人的巨大差異性才能體現出來。但就算他解決了差異性,也可能與好無緣。好詩必須建立在良好的詩歌素養基礎上,詩人修為不至,很難通過所謂的靈感,碰巧寫出好詩來。好詩并不常見。

所以,即便我們的詩歌,如你問題里所說,至今還沒有完全確立自身,也不可能通過建立所謂的技術標準來解決問題。詩人內部有兩種認識:一,當代漢語詩歌里最好的部分,與國際視野里的同行作品比較,并不丟臉。若有差距,也遠小于漢語小說與國外小說的差距。還有人認為漢語詩歌已經走在了最前面。二,中國現當代文學里,詩歌的成就要遠高于小說,更有資格獲得諾貝爾文學獎。這兩個問題,都屬于無法證實,也無法證偽的問題,只是詩人自己的主觀判斷。但至少,我們沒必要,還對我們的詩歌妄自菲薄。在新詩百年之際,我們要思考的是,現代詩要完全確立自身,有兩個基本問題無法繞開:其一,它是現代性的。這個我前面已有談及。其二,它是用漢語發聲的。用漢語發聲首先體現在語言質感上。張棗的寫作為我們提供了示范,漢語氣質極為純正。或是他精通英、法、德、俄、拉丁語等多國語言,在對比中,能更清晰地聞到母語的氣息。張棗無意中打了那些奔馳在西化高速公路上的詩人的臉。與這種從語言質地上向古漢語致敬的路子相比,我推崇另一條路:像昌耀那樣,用生命與腳下的土地建立血脈聯系。從土地上的苦難生存直覺中滴出來的詩,發出的必然是純正漢語的聲音。我視昌耀為地方主義詩學的先行者,因為他的路子對后來者更有啟示意義。在地方性寫作中,強調先建立精確的時間與空間坐標系,把自己像釘子一樣釘在某個坐標上,獲取打通主觀經驗與客觀世界之任督二脈的能力,幫助他體驗到各種共時性事件帶來的和諧力量,便于他與信息爆炸的時代保持一定距離,沉下心來,用內在的磅礴功力重新縫合這支離破碎的世界。這樣的詩人,才能寫出帶著體溫的詩,有生命痛感的詩,以揭示自己和這片土地存在的真相。如果,我們最好的漢語詩歌還沒有被寫出來,或者寫出來了,還沒被人認識,那這條路上產生好詩歌的機會將更大。這樣的現代漢語詩歌,更有價值成為世界詩歌版圖上必須標注的地方性知識。

六、謝謝你。關于中國百年詩歌的訪談,問題還多,但已大致有數。這里,我們想用一個古老的問題作為我們訪談的結束,那就是你為什么寫詩?或者說是在今天,世界已經發生了那么大的改變,而你為什么還寫詩?寫詩,對你究竟有什么好處?

譚:因為快樂。在今天,詩人都屬于苦中作樂,沒事找抽型品種。雖然,我們依然無法給什么是詩一個標準答案,但在多年寫作實踐中,已經明白,現代詩的發生裝置,不再安在古老的“靈感”按鈕上。對一些稍微專業一點的讀者而言,他們需要現代詩供給的快感,是一種感性和智性交織的復雜感受。柏拉圖“靈感說”里那種靠神靈附體而自己渾然無覺的詩人,在酒醉模式下“斗酒詩百篇”的詩仙和“醉里從為客,詩成覺有神”的詩圣,也很難出色地完成現代詩寫作任務。現代詩歌寫作,古人的靈光一閃模式和醉駕模式,不再像那照相機的快門那么管用,能把詩一下子就摁住不動了。寫詩已經變成一種更加艱苦的勞作行為。但通過艱苦勞作,捕獲到一首滿意的詩之后,那種無與倫比的快感,只有詩人才明白是多么美妙的事情。如果那種快感能被別的快感替換,我早就做別的去了。如今已經沒人強迫我做不快樂的事情。

何況,詩歌帶來的快樂,需要用一些世俗的快樂做交換。交換條件不只是為寫詩消耗的精力,還有詩歌自身攜帶的消極力量。這種力量,通常會加速磨損詩人的肉身和直面現實世界的雄心。按世俗社會的成功哲學標準,它屬于典型的“負能量”。讓昌耀生活困苦,張棗英年早逝,海子走向絕路的,都是這種“負能量”在發力。當然,那些還能用詩來附庸風雅、或做為世俗“幸福”生活敲門磚的詩歌愛好者除外。我過去20多年的寫詩經歷,有明顯的階段性特點,主要原因是當我某階段在現實世界志得意滿時,就難以找到寫詩的沖動。寫詩和在KTV唱歌的主要區別是,前者通常將快樂建立在自己的痛苦之上,后者將快樂建立在別人的痛苦之上。那么多詩人寫著寫著就不寫了,估計有一半,是因為惹不起而躲了起來。另一半才是真不會寫了。在詩歌道路上,他堅持的每一條路,通常都是死路,被別人走死的路。時間在有限空間里安排的大詩人越來越多,為免被他們碩大的影子遮蔽,后來者只能在越來越窄的夾縫里求生存。他得有異于旁人的力量,推開那些身影,讓自己的路逐漸寬闊,才能存活下來。在今天,自己已人到中年,還對詩歌這么不死心,常詩如泉涌,除了享受它的快感外,另一個原因,可能是體內還住著一個想成為大詩人的魔鬼吧。

七、訪談完了,我們才發現是六個問題。而我們算了一下,六個問題不吉利。所以,我們必須麻煩你,再回復我們一個問。不過這個問比較簡單,也很好玩。你可以不回答,但不能不回復。一定。我們的這個問題是關于寫詩與性的關系的問題。也就是說,寫詩對你的性想象和性行為有沒有影響?期待你的回復,多謝多謝。

譚:弗洛伊德告訴我們,性是一種本能,這種本能是人類一切活動的最終基因。而詩,屬于離人類本能最遠的事物。我曾寫過一首《讀詩的下午》,將兩者粘連起來。有人說它很色情,但某次詩會上,榮光啟說讀來很感動,或是因為他信基督,內心更安靜吧。我還寫過一首《做愛做到一半》,有人說內容比題目更嚇人。我自己讀著是有感動的,當然也有笑。我們寫這類詩,常給人誤解,以為詩人就是身體里只裝著性和詩的動物。我覺得也沒什么,好歹比身體里只裝著性在路上晃蕩的動物多了一樣東西。性和詩,都屬于生命的沖動,它們在同一個身體里的相互激發和碰撞是肯定的。至于對我的具體影響,還是含蓄一點,以詩為證吧。從新作《桃花》里選幾行:

我逆著大雨把你送上云端

你說像坐在拖拉機上

不斷用放肆的言詞

蓋住突突突的發動機聲音

你讓我歇歇,但我不能停

那只青蛙,想從桃樹下的

亂草中,跳上床來

將背上的苔蘚種在我身上

譚克修簡介:

譚克修:1971年生,湖南隆回縣古同村人。創作簡歷不值一談,被稱為著名詩人。

—————————————————————————————————————————————

小安回答

一、你認為中國當代詩歌最大的成功是什么?沒成功的話那最大的問題又是什么?謝謝你的支持,我等著。

安:中國當代詩歌當然是成功的。成功了嘛,就沒有最成功啊。反正寫詩的人自己知道。

二、謝謝你的回答。對于第一個問題,幾乎都給了中國當代詩歌肯定。而這種肯定,都和語言緊密聯系。那么我想請教你,中國當代詩歌究竟為現代漢語提供了什么新機制和新內容?順便再問一句,現代漢語和古白話又有什么本質的差異?期待你獨特的高見。

安:更自由,徹底,古典,自我,更難。好像一切都可以詩,一切人都可以寫詩,又不是那樣,更難。我覺得現代漢語和古漢語沒多大的區別,外型不一樣,情感和語境是相通的。

三、很好,謝謝你的回復。在做這個微訪談時,我們在白話詩、新詩、現代詩、現代漢詩和當代詩歌等好幾個詞語中費了許多腦筋,總覺得沒有最為準確的叫法。說新詩吧,那它針對什么舊呢?而且已經100年了,也不能一直這樣叫下去。說現代詩歌吧,難道它不包括當代嗎?說現代詩,其實好多詩并不現代,難道就要拒絕在這類詩歌歷史之外?所以,我們真的很迷茫。所謂名正言順,為中國百年來新的詩歌找到自己的名字,的確算一個迫切的問題,而且我們還發現,沒有準確的命名,應該是中國現當代自由白話新詩最大的隱患。對此我們再次期待你的高見,找到最準確的說法。

安:既然難辦,簡單點,直接稱其為“詩”或者“分行”,好像也不好。我也沒什么高見。

四、好的,你的說法有道理,但你也知道這樣一個事實:這種詩,我們已經寫了100年了。100年好像不長,但肯定也不短。親,就你的閱歷和學識,在這100里,有哪些詩人、哪些作品、哪些事件和哪些關于詩的言說,你認為是有價值的?有發展的?至少是你記得住的?我們必須面對這樣的問題,因為我們必定是一個關于詩歌100年歷史的訪談。辛苦,辛苦。感謝,感謝。

安:我讀過的書不多,49年之前的詩讀的更少,不記得有哪些詩人哪些詩。朦朧詩之后的,我印象較深。比如顧城,海子,他們都去逝了哈。還有一幫我更喜歡的詩人,活的好好在。楊黎,韓東,何小竹,吉木狼格,于堅,柏樺。烏青,張羞,豎……具體的詩,我不舉了,請諒解,如果喜歡各人去找吧。至于事件,我記憶深刻的是“非非”的創立,印刷,發行。我到現在都覺得太崇高太理想化了,雖然我們當時反的是崇高。一切為了詩,每天都在做夢。關于詩的言說,我不大去注意,也不信。

五、謝謝你回復,讓我們的訪談很有價值。在前面四個問題之后,我們覺得有一個絕大的問題必須擺到桌面上來:這個問題,就是詩歌的標準問題。詩歌到底有沒有標準?或者說有沒有唯一的永恒的標準?籠統而言,“古代詩歌”似乎是有標準的;而自新文化運動以來,白話入詩,詩歌事實上陷入一種先驗的迷惑中:它至今也沒有完全確立自身,或者說,它需要像中國古代詩歌一樣,確立一個標準碼?說白了吧,上追千年下啟萬世,到底什么是“詩”?期待你指教,并先謝

安:我想,詩歌有標準的,好詩和差詩的標準。沒有理由,沒有形式,我們知道的好詩就是好詩。什么是“詩”?看的見,說的清楚,分行的,折磨詩人的,深不見底,漂亮美麗舒服混賬,我也不知道。也許“詩”即是詩本身。

六、謝謝你。關于中國百年詩歌的訪談,問題還多,但已大致有數。這里,我們想用一個古老的問題作為我們訪談的結束,那就是你為什么寫詩?或者說是在今天,世界已經發生了那么大的改變,而你為什么還寫詩?寫詩,對你究竟有什么好處?

安:因為喜歡,喜歡詩才寫詩。寫詩讓人保持純潔善良的天性,寫詩也讓人羞怯,一直有夢想。寫詩還可以做一個詩人。詩人多好聽啊。

七、訪談完了,我們才發現是六個問題。而我們算了一下,六個問題不吉利。所以,我們必須麻煩你,再回復我們一個問。不過這個問比較簡單,也很好玩。你可以不回答,但不能不回復。一定。我們的這個問題是關于寫詩與性的關系的問題。也就是說,寫詩對你的性想象和性行為有沒有影響?期待你的回復,多謝多謝。

安:我感覺沒有。不過,我準備戒性。

小安簡介:

小安:非非詩人,第三代詩人,現居成都。

第二波:孫文波 周亞平 李亞偉 敬請期待

全部微訪談版權歸“廢話四中”所有

轉載請聯系編輯

未經同意請勿轉載,謝謝

長按二維碼,關注楊黎束曉靜“遠飛”詩日記

編輯:@窈窕束女 athenashua

投稿郵箱:351607@qq.com

來源:廢話四中

訪者:楊黎、李九如

被訪者:于堅 譚克修 小安

純貴坊酒業

純貴坊酒業