重磅:白話百年中國當代詩歌百人微訪談(二)

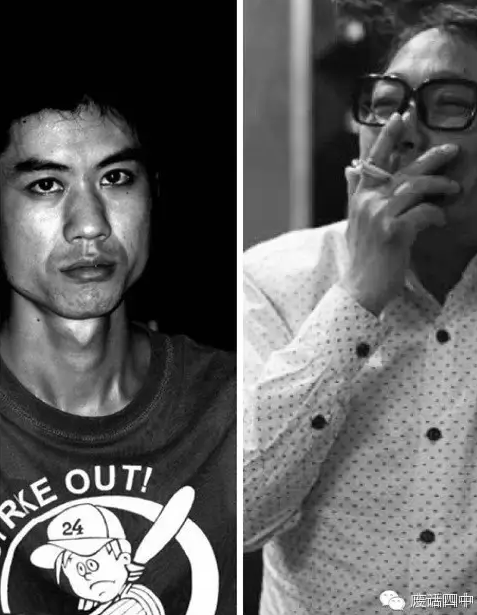

孫文波、周亞平、李亞偉

編按:

中國當代詩歌就是指新文化以來,中國的白話詩、新詩和現代詩。今年是這個詩歌的大日子!從胡適發表《新文學芻議》和他的一組白話詩,馬上就到一百年了。為了紀念這個日子,總結與研討,廢話教主楊黎帶著四中校草李九如一起做了一個非常有價值的中國當代詩歌微訪談。為什么說“非常有價值"?從所覆蓋的人群,問題的深度,到回答的精妙,都值得反復一讀再讀。

微訪談覆蓋了老中青百名詩歌寫作者,楊黎采訪部分以老將為主,九如采訪部分以年輕人為主。教主和校草都付出了很多時間和心血,編輯正在對訪談內容進行整理,陸續在四中首發。正在編輯中的《橡皮》5也會選發一部分,整體訪談最后會輯集出版。

感謝所有參與微訪談的詩歌寫作者,尤其是那些認認真真洋洋灑灑把微訪談做成了長篇大論的受訪者,向你們致敬。

孫文波回答

一、你認為中國當代詩歌最大的成功是什么?沒成功的話那最大的問題又是什么?謝謝你的支持,我等著。

其實一個時代的詩歌無所謂成功不成功。以今天的眼光,從純粹寫作實績來講,新文化運動初期的那些詩人都不應該看作是成功的詩人,像胡適、徐志摩等人,今天很多人認為他們寫得不夠好。但他們產生的影響正是我們最初寫作的出發點。所以很難說他們是不成功的。而且真要說我們所處的時代的詩歌寫作是成功的,也不過是以另外的歷史時段為坐標,用比較的方法來獲得某種被稱為成功的界定。但是以什么歷史時段進行比較呢?用魏晉時期,或者用唐代嗎?如果那樣比較,很可能得出的結論讓人沮喪。很顯然一般人不會這樣比較。那是傻瓜才會干的事情。唉,說這段話繞得有些遠了。不過我的意思是相對于寫作本身而言,一個時代的詩歌成功與否,其實并非值得我們花那么大力氣去關心。譬如,如果我說從八十年代到現在,當代詩歌的最大成功在于處理題材的范圍得到了擴大、詩人處理語言的能力均獲得極大的提升,同時呈現出了對語言之于詩歌意義的多種認識,譬如對日常事物處理的常態化,以及對技藝復雜性的隨意處置。這些東西使得詩歌寫作在變化的意義上顯出了繁花如錦的熱鬧景象。讓不少人興奮出現了詩歌的“黃金時代”。但這種被一些人說成“什么都可以寫,怎么寫都有理”的現象的出現到底是詩歌的成功呢,還是拉低了詩歌成為詩歌的門檻?不同的人會得出不同的結論。在這里,現象根本說明不了問題,或者說現象說明的只是表面的問題。所以我覺得,任何談論詩歌在某個時代是否成功的話題都是衍生性話題,它有內里不免帶有希望談論這一問題,給出一個確定的價值判斷而產生出來的焦慮感。因此,當然也就很難說清楚詩歌在具體時代境域中的實際狀況。因此,我個人對這種必須通過比較才能得到答案的(或者仍然得不到答案)問題,沒有找到能夠讓自己相信的回答,也沒有看到其他人的回答能夠讓我信服。

二、謝謝你的回答。對于第一個問題,幾乎都給了中國當代詩歌肯定。而這種肯定,都和語言緊密聯系。那么我想請教你,中國當代詩歌究竟為現代漢語提供了什么新機制和新內容?順便再問一句,現代漢語和古白話又有什么本質的差異?期待你獨特的高見。

你說的“機制”一詞的意思我不是太明白。但有一點我卻是清楚的,即當代詩在今天的狀況,實際上是建立在對任何寫作“機制”的否定之上的,或者換一種說法,幾乎每個寫詩的人都成為了自己的“機制”。所以我覺得,如果仍然要用“機制”這樣的詞來談論當代詩,那么它的新,應該在于對“機制”的疏離和反對。而且比較明確的事實是,這種疏離與反對已經成為了當代詩最醒目的特征。長期以來,不少人糾纏于在詩歌中建立共有的范式和一致的評價標準。但是到了今天,這種對詩的認識已經很明確地被大多數人拋棄了。現在人們更愿意承認,詩歌是以個體生產為特征的精神產品。鑒于此,我想回答你的是:如果我們必須承認中國當代詩為現代漢語提供了“新機制”,那么這一“新機制”最值得談論的一點便在于它是對曾經有過的“機制”的打破。從而讓人們看到,當代詩寫作實際上是建立在每一個人對語言的理解與認識基礎之上的寫作;這一基礎,并不取決于一個先在的標準,只取決于寫作者如何看待語言在詩歌存在中的功用,如此一來,我想說得是,當代詩歌的新機制,實際上是“反機制”的機制,也就是說它提供的是一種創新意識。而再進一步,到了你說到的“新內容”這一問題上,一種事物存在的邏輯似乎可以讓我這樣談論:正是由于對“機制”的打破,寫作的自由度已經產生。如此一來,中國當代詩為現代漢語提供的“新內容”應該是這樣的:在打破束縛的前提下,萬物都可以是詩。或者說,萬物都可以入詩。也正是如此,我們才看到了當代詩領域出現的五花八門的寫作樣態。而至于你問到的“現代漢語和古白話有什么本質的差異”,我想有一個數據似乎可以說明問題,即,有語言學家考證過,從十九世紀到現在,漢語新增加的詞匯,起碼上萬個(主要是大量的雙聲詞的產生)。僅就這一數據提供的證明來看,如果說到其中本質的差異,似乎可以這樣斷言,今天的人們用以表達的現代漢語的語匯,更豐富了。另外,還有一點也需要我們注意的是,今天的現代漢語,因為要更適應工業文明的需要,在自身的發展上已與處于農業中國的古白話在應用的著力點上大不相同了。

三、很好,謝謝你的回復。在做這個微訪談時,我們在白話詩、新詩、現代詩、現代漢詩和當代詩歌等好幾個詞語中費了許多腦筋,總覺得沒有最為準確的叫法。說新詩吧,那它針對什么舊呢?而且已經100年了,也不能一直這樣叫下去。說現代詩歌吧,難道它不包括當代嗎?說現代詩,其實好多詩并不現代,難道就要拒絕在這類詩歌歷史之外?所以,我們真的很迷茫。所謂名正言順,為中國百年來新的詩歌找到自己的名字,的確算一個迫切的問題,而且我們還發現,沒有準確的命名,應該是中國現當代自由白話新詩最大的隱患。對此我們再次期待你的高見,找到最準確的說法。

如何命名已經出現近百年的中國詩歌,的確已成為不少人“焦慮”的事。我自己平時倒是不太想這類問題,也不認為沒有確定的命名就會有什么隱患。我覺得,詩體的變化從古以來有之,就是顧炎武說的,“詩文之所以代變,有不得不變者。一代之文,沿襲已久,不容人人皆道此語。今且千數百年矣,而猶取古人之陳言,一一摹仿之,以是為詩可乎?”。顧炎武的說法,很明確地說明了變化是文學進程中必然會發生的,人類探求新事物的本能,也說明了詩歌在不同的歷史進程尋找符合自己與時代關系的面貌有其必然性。對于我來說,今天的詩歌由于其與時代進程的內在關聯,就應該是我們看到的這個樣子。不然的話,它將面對很多新事物,沒有言說能力。這一點就像前面我們已經談到的那樣,在用語言表達我們所理解到的個人與時代的關系這一點上,當代詩歌的語言形式,其具有的自由度,應該說正好反映19世紀以后,世界性文化交互影響,每一種語言內在的穩定性已經被打破的歷史狀況。因為這樣的情況,我覺得用什么命名來稱呼中國當代詩歌實際上已經沒有那么重要。為什么一定要有一個命名,尤其是要有一個統一的命名呢?我們寫的,除了是詩,還能是什么?當然,考慮到你提這個問題其實隱含著今后大的歷史時段需要一個說法的動機,也許我們將之叫作“自由詩”也并不是不可行。因為,考慮到中國當代詩歌目前在寫作中呈現出來的各種樣態,以及每一位詩人在寫作中所依法的形式、結構、方法,都是在自已對詩歌的認識觀念的支配下完成的,并沒有統一的,可以被稱之為規范性的東西對之做出形式上的規范要求,并且每一種寫作方式,不管是你的“廢話詩”,還是被你譏之為的我的“學院派詩”,都成立。所以,叫“自由詩”或許更能反映出一個世紀以來中國詩歌的真正面貌。何況,世界范圍內,這樣的情況也不是沒有出現過,譬如艾略特等人的現代主義詩歌,人們對它的另一個稱謂便是“自由體詩”。而這一點正是針對英語詩之前的十四行、英雄雙行體、六節詩等“有韻詩”命名的。現在看起來這種命名并非不貼切。再之,有一點說法我覺得可以提出供你參考,即,中國古代詩歌的稱謂,既有以詩體來命名的,也有以時間來進行代際分類的,譬如漢詩、魏晉南北朝詩、唐詩、宋詩、清詩等。這樣的命名,大家一目了然,并沒有不理解,也沒有混淆了什么。或許,今后的文學史家們,會以“中華人民共和國詩歌”,或者“二十、二十一世紀的中國詩歌”來命名我們的詩歌呢。我們的工作只是寫詩,而命名,別人愛怎么命名就讓他們去怎么命名吧。

四、好的,你的說法有道理,但你也知道這樣一個事實:這種詩,我們已經寫了100年了。100年好像不長,但肯定也不短。親,就你的閱歷和學識,在這100里,有哪些詩人、哪些作品、哪些事件和哪些關于詩的言說,你認為是有價值的?有發展的?至少是你記得住的?我們必須面對這樣的問題,因為我們必定是一個關于詩歌100年歷史的訪談。辛苦,辛苦。感謝,感謝。

如果單從詩的層面來談論你提到的這些問題很難將之說清楚。原因在于這100年來中國詩歌作為整體文化進程的組成部分,其變化與發展受到更多的其他因素影響,并且很多影響實質上來自于社會形勢、政治道德方面。所以,就你提到什么是“重要”的,我愿意選擇像胡適的《文學改良芻議》這種有文學宣言意味的東西,它肯定是早期對現代漢語詩歌影響最大的文字了。其后我選擇“文藝左聯”那些關于文學的說辭,正是這些說辭造就了艾青等一大批詩人。當然,最重要的應該是毛澤東四十年代在延安做的“文藝座談會講話“。因為這個講話左右了一九四九年以后很長一個時期中國文學的寫作方向,其觀點的影響可謂深遠。就是今天,我們還能看到它對不少人的寫作實際上仍然有影響,譬如柏樺不就老愛說什么”毛文體“嗎?不少人認為這樣的影響是負面影響,對文學發展起到的是破壞作用,但壞影響也是影響。我甚至認為很多年來,我們這一代詩人的努力,不過是在用各種方法擺脫這種影響。慶幸的是,好像現在已經有了一些成效。因此,從這一點上來講與其談論100年來中國詩歌到底留下了什么,我更愿意談論的是近三十年來的詩歌變化。雖然這樣的談論不客觀,對像徐志摩、孫毓棠、應修人、聞一多、康白清、李金發、馮至、卞芝琳、廢名、林庚、吳清華、艾青、穆旦、何其芳、鄭敏等很多我們的詩歌前輩不公平,但有什么辦法呢?畢竟我更熟悉這三十年的詩歌狀況。而說到這三十年來的詩歌狀況,我覺得就你提到的“價值”而言,我是將之分為兩類的,一是從現象史的角度看待的價值,另一類則是詩歌本身的價值。具體來說,像北島這樣的詩人,以及他代表的“朦朧詩”,我認為更多的價值體現在現象層面上,當年西方那些漢學家對北島及其“朦朧詩”的接受,主要是認為它的存在證實了鐵幕國家一定有“非官方文學”。這是某個漢學家親口告訴我的。在我看來,被稱為“朦朧詩”的詩人中,除了多多寫出了非常好的作品(多多的寫作我覺得是個例,他的作品呈現出來的個人特質,雖然帶有超現實主義色彩,但主要還是來自于帶有臆想意味的對語言變形的迷戀,以及隱匿其中的政治情懷),顧城也還行(主要是后期的作品)。其他人的作品,尤其是北島的作品,真得沒有什么讓人好談論的。但你也看到了,現在對北島及其“朦朧詩”談論的很多,不少的評價還針對他們的作品給予了很高的定位。但我認為,北島及“朦朧詩”只是可以歸類于“發生學”的文學現象,主要還是帶有社會學色彩,濃厚的政治和道德意味。這種東西對后來的詩歌而言,雖然一方面有啟發(很少),另一方面我認為甚至有阻撓作用。幸好的是后來的詩人中有不少人,不管是“第三代詩人”,還是更年青的詩人并沒有被他們的阻撓傷害,而是在寫作中找到了屬于自己的路徑(我自己有一個判斷標準,凡是還要在寫作的意義上說北島的詩好的人,我對這樣的人的詩基本上不看,即使看了也不會覺得好)。可以這樣說:新詩至今100年,最有趣的,也就是以詩歌本身的價值來看,還是“朦朧詩”之后的詩歌寫作。這一階段的寫作盡管仍然受制于極權主義環境的限制,但是不僅出現了可以稱之為“現象”的詩歌運動,整出了名目繁多的寫作派別,還出現了很多值得談論的詩人和作品。譬如“八六現代詩大展”,以及在大展中被推出進入大眾視線的眾多詩歌派別和詩人,像你曾經身在其中的“非非主義”,像李亞偉、胡冬等人的“莽漢主義”,以及韓東等人的“他們”詩群。雖然從寫作的實績來說,那次大展涌出的很多詩人到了今天并不值得談論,但是其中的一部分的確成為了讓人矚目的詩歌人物。更關鍵的是,從那時開始,尤其是進入九十年代以后,中國詩歌呈現出方法、形式、技藝真正多樣化的形態,也留下了很多值得注意的作品和關于寫作的說辭。只是這些說辭和作品太多了,實在讓人難以具體舉證。而對我個人來說,盡管從那時到現在,我對“大展”后出現的很多人的寫作已經不再感興趣,但作為詩人,他們的名字還是可以提及的,像蕭開愚、歐陽江河、西川、陳東東、楊黎、韓東、黃燦然、呂德安,臧棣、于堅、李亞偉、張曙光、張棗、柏樺、胡冬、宋琳、宋煒、鐘鳴、王家新、孟浪、吉木狼格、趙野、何小竹、蔣浩、姜濤、韓博……,這份名單可以長長地開下去。對這些人我雖然不敢說他們是群星薈萃,但也算光耀熠熠了。最后,我覺得還應該提及的是發生在1999年的詩歌界的“盤峰論爭”;這一論爭,不單使曾經被稱為同一營壘中的詩人分成了”知識分子寫作“與”民間寫作“兩大對立群體,還催化了更年青一代詩人的出場,并使中國當代詩歌寫作朝著不同的方向漫溢開去。

五、謝謝你回復,讓我們的訪談很有價值。在前面四個問題之后,我們覺得有一個絕大的問題必須擺到桌面上來:這個問題,就是詩歌的標準問題。詩歌到底有沒有標準?或者說有沒有唯一的永恒的標準?籠統而言,“古代詩歌”似乎是有標準的;而自新文化運動以來,白話入詩,詩歌事實上陷入一種先驗的迷惑中:它至今也沒有完全確立自身,或者說,它需要像中國古代詩歌一樣,確立一個標準碼?說白了吧,上追千年下啟萬世,到底什么是“詩”?期待你指教,并先謝。

在我的印象中,過去對詩的認識似乎也不是那么確定,很多時候的“標準”并不標準。因為真要是那么標準的話,怎么會有陶淵明去世四百多年后,通過蘇軾的大力鼓吹,詩歌地位才確定下來,杜甫生前連一本全國性的詩歌選本,像什么《中興間氣集》、《河岳英靈集》都進不了的事情發生呢?“詩無達詁”,是歷來人們面對一些作品,因為不好評價時的說辭。我個人認為這樣的說辭還真不是無法評價時的托詞,而是面對某些分辨困難的作品時的確會出現的真實情況。所以,我們先不說不同時代人們對詩歌有不同的認識,在審美觀念上存在大的差異,即使同一時代,詩歌觀念的差異造成的對詩歌的認識亦會大不一樣。而不一樣的認識最終導致的結果便是面對同一個詩人,從不同的觀念出發去認識,得到的結論會大不一樣。這種情況,其實我們都碰到過,就像我知道你對一些我認為很棒的詩人的寫作頗不以為然,我同樣對你認為很牛逼的詩人一點興趣也沒有。但這有什么關系呢?人家還不是照寫不誤,該牛逼時照樣牛逼,根本不理會我們瞧得上還是瞧不上。就此,我覺得反而很正常。而因為覺得很正常,我在面對你談到的標準問題時,現在的態度是沒有必要去糾纏存不存在詩歌的標準。放窄了說,標準的立意是什么?放寬了說,我們必須意識到我們是處在一個文化的變革時代,我們的寫作是建立在對這一時代的所有文化觀念的清理、辯析和改造的基礎之上的。也就是說,我們是在對事物的重新認識的前提下開始自己的寫作的。因此,很多時候我們會發現,幾乎每一位在今天仍然寫作的詩人,實際上支配他寫作的,都是由自身對詩歌的認識建立起來的明確觀念。也就是說,我們是在觀念支配下寫著自己認為是詩的詩。前一段時間,我曾經在與幾位年青詩人聊天時,就他們對觀念在今天詩歌寫作中的支配性感到困惑的情況下,對他們談到了不同樣態的作品與寫作者個體觀念的關系。我覺得,只要我們確切地意識到當代詩歌與觀念的關系,就會自然而然地對那些想要建立統一的詩歌標準的想法不以為然。我甚至認為,只有那些次一流的詩人才會去追究標準的意義,并受到他們覺得是標準的標準的約束,而任何具有創造性的詩人,如果真正地當得起“創造性”這樣的詞的評價,他的寫作就一定會是對標準的破壞,其寫作肯定是一種我稱之為“脫范”的寫作。而這也是現在很多人為什么一碰到他們理解不了的寫作出現時會馬上感到惶然而困惑的原因。在我看來,如果一種寫作沒有具有打破既有詩歌格局的能量,它又怎么會沖破被平庸圍起來的舊詩歌的圍城,為詩歌帶來朝前行的動能呢?我看重的是這種有動能的詩歌,我覺得正是這樣的詩歌的出現才帶來了我們稱之為文化變化的活力。而活力是什么?是一種文化還能夠發展的最基礎的要素。所以,我對標準不標準的根本一點興趣也沒有。我有興趣的是,存在于詩歌寫作中的“不破不立”,以及對詩歌既有場域的擴展。在我看來,這樣的寫作才是有意義的。近三十年的詩歌接受史也說明了這一點。至于你說到的“上追千年下啟萬世,到底什么是‘詩’”這種問題,我覺得也不會有確切的定義。而在這一點上我是這樣想的:要是站在古人的角度,譬如站在孔子的角度看,他會承認漢魏以后的詩是詩嗎?或者說站在唐宋人的角度看,他們也許對今天我們寫的這些詩很不以為然,甚至認為這哪里是什么詩嘛。所以,正是由于詩是一種可能永遠會處在變化中的人類文化樣態,我們沒有必要去為它尋找一個“真理性”的定義。只要我們自己知道我們寫的這些作品,除了只能被認作是詩之外,其他的根本不重要。這一點,就像我們永遠不會知道再過一百年,我們的后人會寫出什么樣的詩一樣。假設一下,如果我們能夠看到一百年以后的詩,說不定也會罵上一句,狗日的龜兒子,寫的啥子雞巴玩藝嘛。

六、謝謝你。關于中國百年詩歌的訪談,問題還多,但已大致有數。這里,我們想用一個古老的問題作為我們訪談的結束,那就是你為什么寫詩?或者說是在今天,世界已經發生了那么大的改變,而你為什么還寫詩?寫詩,對你究竟有什么好處?

如果回到寫詩之初,回答你提到的“為什么寫詩”這一問題,答案似乎很簡單,因為喜歡。的確,誰又不是因為喜歡詩歌而走上寫詩這條路的呢。但現在寫詩已經幾十年了,而且人亦進入了所謂的“生命的晚年”,突然再來面對“為什么寫詩”這樣的問題,竟然讓我有一些恍惚,是啊!為什么寫詩呢?尤其是面對你說到的“……今天,世界已經發生了那么大的改變”,以及“對你究竟有什么好處”這樣的詢問。說實話,一時半會,我還不知道怎么回答你的問題了。這讓我在恍惚過后,不得不認真想了一下自己怎么就在寫詩這條道上走到現在了呢?是自己意志堅定,對認定了的事有一條道走到黑的倔勁?還是自己別無選擇,除了寫詩沒有其他的事可干?或者,干脆就是自己作為一個人生性比較遲鈍,對你說到的世界的變化沒有那么敏感的反應?這些情況,我覺得自己好像都粘了一點,但又覺得好像都不能真正清楚地說明自己為什么寫詩。所以,現在我覺得自己是回答不了你提到的這些問題了。沒有辦法,我在這里就打一下橫趴吧,套用某段時間流行的一個句式“做愛,需要理由“嗎?我要說:寫詩,需要理由嗎?既然不需要理由,那么什么又是你談到的“好處”呢?或者,我想問的是,世界的改變與我寫不寫詩有什么關系,難道我不寫詩,世界就不改變了嗎?說到這里,我想到了另外的問題:是不是正是因為寫了詩,我才得以在“世界發生了那么大的改變”的情況下,不至于被它的改變搞得舉止無措。才能夠仍然以自己喜歡的方式在這個世界上活著?我覺得事情很可能是這樣的。正是因為寫詩,我才認識了那么多的朋友,才會管它雞打死鴨,鴨打死雞,一會跑到北京生活了十幾年,一會又到了深圳洞背村呆著。既然這樣,再來談“寫詩,對你究竟有什么好處”這樣的問題,我想我大概可以這樣說了:寫詩的好處就是能夠讓我在這個世界上,以一種恒定的態度,面對各種變化無動于衷,只是按照自己的喜好生活。是的,詩不就是一種喜好么?想到自己能夠一生干自己“喜好”的事,并用這一喜好面對世界,我不得不說,這還真是很棒。作為人,自己也不冤枉活了一生。

七、哇,各位大俠:訪談完了,我們才發現是六個問題。而我們算了一下,六個問題不吉利。所以,我們必須麻煩你,再回復我們一個問。不過這個問比較簡單,也很好玩。你可以不回答,但不能不回復。一定。我們的這個問題是關于寫詩與性的關系的問題。也就是說,寫詩對你的性想象和性行為有沒有影響?期待你的回復,多謝多謝。

只要是一個正常的人,性想象應該是有的,只是在我看來性想象就是性想象,干嘛要和寫詩扯到一起?面對著電腦屏幕苦思冥想一個句子,突然想到性,如果不是寫色情詩,或者寫所謂的愛情詩,這不是很滑稽么?要性想象,咱也應該走到街上,或者其他什么場合,看到一個大粉子,被其姿色吸引,然后想象一番啊。至于寫詩對性行為有沒有影響,這個問題我還沒有分析過。不過我到是覺得,從某種意義上講,寫詩這種行為,很可能包含了一種對性的偏移,即它是人在運用文字的過程中,將自身體內的利比多耗散了。那么,從這一點上來說,我們當然也可以說寫詩與性有是關系的。甚至可以說,寫詩就是性活動的一種表現形式。

孫文波,四川成都人,(1956一一)。1980年代開始詩歌寫作。出版有詩、詩論集。

周亞平回答

一、你認為中國當代詩歌最大的成功是什么?沒成功的話那最大的問題又是什么?謝謝你的支持,我等著。

很抱歉,把詩放在這個百年位置上討論,太莊重了。而我的回答可能是不莊重的,請原諒!中國當代詩歌最大的成功,在我看來,就是破除了對詩歌這一文體裝腔作勢的界定與認識。如果說沒成功,則是因為它又被建立了另一種裝腔作勢。

二、謝謝你的回答。對于第一個問題,幾乎都給了中國當代詩歌肯定。而這種肯定,都和語言緊密聯系。那么我想請教你,中國當代詩歌究竟為現代漢語提供了什么新機制和新內容?順便再問一句,現代漢語和古白話又有什么本質的差異?期待你獨特的高見。

語指語言,言指言語,有部分詩人有了言語的自覺。同樣,詩歌二字,所指不同、能指也不同,只因混為一談,所以當代詩之窘迫,仍在歌之中。

三、很好,謝謝你的回復。在做這個微訪談時,我們在白話詩、新詩、現代詩、現代漢詩和當代詩歌等好幾個詞語中費了許多腦筋,總覺得沒有最為準確的叫法。說新詩吧,那它針對什么舊呢?而且已經100年了,也不能一直這樣叫下去。說現代詩歌吧,難道它不包括當代嗎?說現代詩,其實好多詩并不現代,難道就要拒絕在這類詩歌歷史之外?所以,我們真的很迷茫。所謂名正言順,為中國百年來新的詩歌找到自己的名字,的確算一個迫切的問題,而且我們還發現,沒有準確的命名,應該是中國現當代自由白話新詩最大的隱患。對此我們再次期待你的高見,找到最準確的說法。

所有拒絕的人、抵抗的人不適應的都是當下,似乎詩構成了現實的反面,所以他們懷舊或杜撰遠方。舊是什么,遠方又是什么,也就一帖中藥。詩若不是當下、詩若不是當下之藝,又是什么呢?李白也沒為詩經或廢話而寫。

四、好的,你的說法有道理,但你也知道這樣一個事實:這種詩,我們已經寫了100年了。100年好像不長,但肯定也不短。親,就你的閱歷和學識,在這100里,有哪些詩人、哪些作品、哪些事件和哪些關于詩的言說,你認為是有價值的?有發展的?至少是你記得住的?我們必須面對這樣的問題,因為我們必定是一個關于詩歌100年歷史的訪談。辛苦,辛苦。感謝,感謝。

楊大哥的問題問得太多了,你不是這種風格的人。在詩的領域,我對熟識面孔無感,我也總是盡量把自己關起來,像你們看到的那樣不招搖過市,但并不嫌棄與陌生人說話。詩歌100年就是一張臉,現在正進入涂脂抹粉階段,但畢竟老了,難看也難堪。管它呢,就算我喜歡過一些同類,就算我神交過。那些把語言視為研究對象的人和作品是我本人所尊崇的,他們不嘩眾更沒取寵。詩,安安靜靜地呆著,千萬別為老不尊了。

五、謝謝你回復,讓我們的訪談很有價值。在前面四個問題之后,我們覺得有一個絕大的問題必須擺到桌面上來:這個問題,就是詩歌的標準問題。詩歌到底有沒有標準?或者說有沒有唯一的永恒的標準?籠統而言,“古代詩歌”似乎是有標準的;而自新文化運動以來,白話入詩,詩歌事實上陷入一種先驗的迷惑中:它至今也沒有完全確立自身,或者說,它需要像中國古代詩歌一樣,確立一個標準碼?說白了吧,上追千年下啟萬世,到底什么是“詩”?期待你指教,并先謝。

工業有標準,農業有標準,偏偏詩無標準,詩人以個人中心代替世界中心,一開始便抹殺了那個可能的標準、抹殺了它的專業性。詩是言語的藝術,詩人通過言語塑造語言的形狀,它高于其他藝術,其他藝術也為語言服務,但詩是全部藝術的靈魂(詩的文體縱使衰落,其他藝術的發展仍然是詩的發展),我說過數學和哲學相交的那個點就是詩。但詩的標準被模糊化了,也就被矮化了,它變成了文工團的藝術,變成了無病呻吟或有病呻吟的藝術,似乎它只為抒情服務。如此,就帶來了假寫,假寫則帶來裝,裝則帶來許多大詞,諸如文化、歷史、宗教、崇高、經典、神秘等等。偏偏不是藝術。藝術是游戲,它的空間向度是多維的。好吧,我說到游戲了,對裝的人來說這又是一個(嗤之以鼻的)大的難題!好吧,裝的人和玩的人怎么可能跑到一個標準里來呢!

六、謝謝你。關于中國百年詩歌的訪談,問題還多,但已大致有數。這里,我們想用一個古老的問題作為我們訪談的結束,那就是你為什么寫詩?或者說是在今天,世界已經發生了那么大的改變,而你為什么還寫詩?寫詩,對你究竟有什么好處?

對我有好處,人生除了吃飯、思想,就是玩。寫詩是我快樂勞動并重點享受的一部分,它讓我以獨有的文字記錄我所經歷的生命及世界,讓我表達我對藝術的見解。我沒想影響和改變任何人,甚至沒想必須讓什么人懂(又是一個多么糟糕的命題),但我知道我改變言語了讓許多人身體沖動面部卻假裝麻木。我不和你討論靈魂,請一些人先長頭腦,別讓這詩盡受嘲諷。

七、哇,各位大俠:訪談完了,我們才發現是六個問題。而我們算了一下,六個問題不吉利。所以,我們必須麻煩你,再回復我們一個問。不過這個問比較簡單,也很好玩。你可以不回答,但不能不回復。一定。我們的這個問題是關于寫詩與性的關系的問題。也就是說,寫詩對你的性想象和性行為有沒有影響?期待你的回復,多謝多謝。

性是身體關系中最具詩性的部分,請珍惜。

周亞平,又名故事馬,中國當代詩人。在國內外出版有《紅白藍灰黑黑》、《原樣:卡通一開始就被定義為荒謬》、《在公眾》、《X字》、《致齷齪司機》、《ORIGINAL》(合著)等詩集。2011年當選《詩探索》中國年度詩人,2014年獲得首屆橡皮文學獎。

李亞偉回答

一、你認為中國當代詩歌最大的成功是什么?沒成功的話那最大的問題又是什么?謝謝你的支持,我等著。

中國當代詩歌最大的成功是以第三代人為標志的詩歌創作中出現了一大批文本和詩人,這些文本和詩人構筑了一個堅實龐大的創新平臺,這個平臺結束了五四以來對西方傳統詩歌和中國古典詩歌的依賴。并且徹底結束了左派官方文化一統天下的格局。但對西方近二三百年的準傳統詩歌的模仿和敬畏以及對中國傳統詩歌的留念和夢遺卻又形成自欺欺人的格局,尤其是對西方現代后現代詩歌的山寨式寫作蔚然成風,普遍嚴重遮掩和混淆了當代詩歌的創新,實際上真正像樣的文本少之又少。

二、謝謝你的回答。對于第一個問題,幾乎都給了中國當代詩歌肯定。而這種肯定,都和語言緊密聯系。那么我想請教你,中國當代詩歌究竟為現代漢語提供了什么新機制和新內容?順便再問一句,現代漢語和古白話又有什么本質的差異?期待你獨特的高見。

中國五四以后開始書面用口語,歷經一百年,基本木已成舟,當代詩歌正是這種語言的在當代生活中的偏差較小的反應。事實上現代漢語和古代百話性質一樣,比如魏晉唐宋都是引進了很多外國語言來豐富了他的白話(也即日常口語)宋以后元明清由于缺乏語言創新才形成書面和白話的嚴重分裂。

三、很好,謝謝你的回復。在做這個微訪談時,我們在白話詩、新詩、現代詩、現代漢詩和當代詩歌等好幾個詞語中費了許多腦筋,總覺得沒有最為準確的叫法。說新詩吧,那它針對什么舊呢?而且已經100年了,也不能一直這樣叫下去。說現代詩歌吧,難道它不包括當代嗎?說現代詩,其實好多詩并不現代,難道就要拒絕在這類詩歌歷史之外?所以,我們真的很迷茫。所謂名正言順,為中國百年來新的詩歌找到自己的名字,的確算一個迫切的問題,而且我們還發現,沒有準確的命名,應該是中國現當代自由白話新詩最大的隱患。對此我們再次期待你的高見,找到最準確的說法。

白話詩和新詩是五四時候的稱呼,現代詩、現代漢詩和當代詩歌又是對于新詩和白話詩稱呼的糾正。其實,后三者都成立,因為我們在其中,無需也不太可能為之重新命名。就像唐代詩人不可能叫自己的詩為唐詩,宋代的人不可能叫自己的作品為宋詞一樣。倒是宋人還真為了與前朝有所區別,稱自己的作品為新詞。但他們都被后人改了更大的稱呼__唐詩宋詞。不過,我覺得“新漢詩”更準確,比照唐詩和宋詞的尺幅,就容易獲得更大的歷史空間。

四、好的,你的說法有道理,但你也知道這樣一個事實:這種詩,我們已經寫了100年了。100年好像不長,但肯定也不短。親,就你的閱歷和學識,在這100里,有哪些詩人、哪些作品、哪些事件和哪些關于詩的言說,你認為是有價值的?有發展的?至少是你記得住的?我們必須面對這樣的問題,因為我們必定是一個關于詩歌100年歷史的訪談。辛苦,辛苦。感謝,感謝。

胡適、郭沫若甚至徐志摩、九葉等對新詩也即白話詩壓倒古體詩詞成為漢語詩歌主流做出了開創、確立的貢獻,今天派(朦朧詩是一個依附于今天派的概念,抽調今天派詩人,朦朧詩就毫無意義)具有銜接斷橋、承先啟后的作用。今天派和胡適、郭沫若的貢獻大于五四到八十年代前其他詩人。

這是僅就確立白話的新漢詩主流地位而言的貢獻。較之八十年代之前,第三代人出現了海量的文本,不管是山寨西方詩歌、抄襲西方觀念或脫穎而出的創新作品等都湮沒了之前的開創、確立新詩地位的作品。第三代人的貢獻是發展的貢獻、提升的貢獻,不言而喻,歷史賦予第三代人的責任更大更重要,歷史或者時間可以容忍幾百年甚至上千年不出偉大的詩歌,等的就是第三代人的出現,或者說,從第三代人開始,歷史或者時間開始提出了要求并且給出了可能。如果你問我第三代人中哪些詩人有可能,那我會問你哪些作品支持了這些詩人,不言而喻,說到個人,這代人不具有胡郭和今天派的開創、承接的天命,這代人只能靠作品來完成歷史使命,這代人命中更有辛苦的使命。具體的詩人就不說了,因為就目前而言,這代人人物眾多、文本俯拾即是,獨立的、獨創的文本,謝絕了翻譯、山寨的文本也不少,但確立有貢獻的文本還有待時間的默認。只能說默認。

五、謝謝你回復,讓我們的訪談很有價值。在前面四個問題之后,我們覺得有一個絕大的問題必須擺到桌面上來:這個問題,就是詩歌的標準問題。詩歌到底有沒有標準?或者說有沒有唯一的永恒的標準?籠統而言,“古代詩歌”似乎是有標準的;而自新文化運動以來,白話入詩,詩歌事實上陷入一種先驗的迷惑中:它至今也沒有完全確立自身,或者說,它需要像中國古代詩歌一樣,確立一個標準碼?說白了吧,上追千年下啟萬世,到底什么是“詩”?期待你指教,并先謝。

詩歌并無標準,標準都是用于打破的。五四出現新詩一直討論不休,因為那時的詩人對新詩并無絕對的信心對創新并無絕對的自信,聞一多等有他西化融合方面的標準,保守的有他留念韻律的標準,延安文藝有他的革命需求標準等等。這也說明每個時代都有人試圖建立標準,但最終都被‘意外’打破。中國古代詩歌也沒有標準啊,你看,詩經和楚辭各有其形,魏晉到唐宋不斷演變,試圖建立的標準都被打破了,倒是死守唐宋標準的明清沒有氣象。詩歌沒有永世不變的標準,只有萬古傳承的基因。但到底什么是詩歌的基因呢?弄清了這個問題也就回答了什么是詩歌。我認為用語言本身去指認容易誤入歧途,還不如用大時間內的詩歌作品去演示,也即取樣來演繹,明白的人心知肚明,不明白的人就只有永遠糊涂。

六、謝謝你。關于中國百年詩歌的訪談,問題還多,但已大致有數。這里,我們想用一個古老的問題作為我們訪談的結束,那就是你為什么寫詩?或者說是在今天,世界已經發生了那么大的改變,而你為什么還寫詩?寫詩,對你究竟有什么好處?

世界的改變不發生有無詩歌的結果。世界一直都在發生變化比詩歌的變化大多了。我曾經說過~好像是某次采訪,我對采訪者說,遲早有一天金字塔、長城甚至紐約、巴黎都會消失,很多國家會消失,很多學問會變成荒謬的,很多文明也會消失,但只要還有人存在,詩歌就存在,詩歌是人類文明中非常經久耐用的一種文明。至于我寫詩,可以說,僅因為喜歡,年少被唐詩震撼、被俄羅斯、歐美詩歌啟發,尤其后來創作中一直得心應手,詩歌成了我生活的一部分。所以我也很自然,有時候寫有時候不寫,隨心所欲。

七、哇,各位大俠:訪談完了,我們才發現是六個問題。而我們算了一下,六個問題不吉利。所以,我們必須麻煩你,再回復我們一個問。不過這個問比較簡單,也很好玩。你可以不回答,但不能不回復。一定。我們的這個問題是關于寫詩與性的關系的問題。也就是說,寫詩對你的性想象和性行為有沒有影響?期待你的回復,多謝多謝。

完全沒有關聯。

李亞偉,1963年生。創作過《男人的詩》《醉酒的詩》《空虛的詩》《寂寞的詩》《好色的詩》《航海志》《野馬與塵埃》《河西走廊抒情》等作品。

第三波:韓東 春樹 徐敬亞 敬請期待

全部微訪談版權歸“廢話四中”所有

轉載請聯系編輯

未經同意請勿轉載,謝謝

長按二維碼,關注楊黎束曉靜“遠飛”詩日記

編輯:@窈窕束女 athenashua

投稿郵箱:351607@qq.com

來源:廢話四中

純貴坊酒業

純貴坊酒業