重磅:白話百年中國當代詩歌百人微訪談(六)邵風華、不識北、而戈

編按:

中國當代詩歌就是指新文化以來,中國的白話詩、新詩和現代詩。今年是這個詩歌的大日子!從胡適發表《新文學芻議》和他的一組白話詩,馬上就到一百年了。為了紀念這個日子,總結與研討,廢話教主楊黎帶著四中校草李九如一起做了一個非常有價值的中國當代詩歌微訪談。為什么說“非常有價值"?從所覆蓋的人群,問題的深度,到回答的精妙,都值得反復一讀再讀。

微訪談覆蓋了老中青百名詩歌寫作者,楊黎采訪部分以老將為主,九如采訪部分以年輕人為主。教主和校草都付出了很多時間和心血,編輯正在對訪談內容進行整理,陸續在四中首發。正在編輯中的《橡皮》5也會選發一部分,整體訪談最后會輯集出版。

感謝所有參與微訪談的詩歌寫作者。

邵風華回答

一、你認為中國當代詩歌最大的成功是什么?沒成功的話那最大的問題又是什么?謝謝你的支持,我等著。

可能和絕大多數人的認識不同,我認為百年新詩最大的成功,并不是語言方式的轉變,而是言說方式的轉變。換句話說,就是它朝向民主的努力。將詩歌從士大夫的,知識分子的,精英階層的專屬,轉向個體的自由表達。也正因此,詩界革命每每成為思想解放運動的先聲。

它所受到的壓制也在此。來自意識形態的,知識分子的,學院及精英階層的壟斷和限制,總是作為它的反面,如影隨形,無所不在。

二、謝謝你的回答。對于第一個問題,幾乎都給了中國當代詩歌肯定。而這種肯定,都和語言緊密聯系。那么我想請教你,中國當代詩歌究竟為現代漢語提供了什么新機制和新內容?順便再問一句,現代漢語和古白話又有什么本質的差異?期待你獨特的高見。

中國當代詩歌為現代漢語提供了自我更新機制,使現代漢語的完善成為一種自覺行動。在古代漢語的時代,讀書人與農耕者是截然分割的不同階層,古代漢語的語境和語義,只有崇尚“唯有讀書高”的精英階層才能領會與把握,他們掌握了思想與道德的制高點,并藉以實現對后者的統治與掌控。因此,兩千年來的古代漢語只是在做一件事:對經典的注疏和闡釋——也就是在思想上為延續兩千年的皇(極)權統治尋找依據與法則。在這個層面上來說,古代漢語是一種沒有進步的語言,它的頑固保守和僵化,大大束縛了思想的多元化發展。而現代漢語的發展與西方人文思想的引進息息相關,與中國社會大變革緊密相連,這也可作為我以上觀點的佐證之一。打破古代漢語的保守與僵化,不僅是文學發展的需要,更是社會發展的必然要求。而內容的新舊,其實倒在其次。

現代漢語和古白話,其最本質的差異就是思維方式的差異。古白話是古代人群的日常交流用語,當然擺脫不了古代漢語典籍的籠罩與左右;這一點,在古白話小說上也有充分體現。而現代漢語則是從個體的鮮活思想出發,反映了個體對獨特的感受與體驗。

三、很好,謝謝你的回復。在做這個微訪談時,我們在白話詩、新詩、現代詩、現代漢詩和當代詩歌等好幾個詞語中費了許多腦筋,總覺得沒有最為準確的叫法。說新詩吧,那它針對什么舊呢?而且已經100年了,也不能一直這樣叫下去。說現代詩歌吧,難道它不包括當代嗎?說現代詩,其實好多詩并不現代,難道就要拒絕在這類詩歌歷史之外?所以,我們真的很迷茫。所謂名正言順,為中國百年來新的詩歌找到自己的名字,的確算一個迫切的問題,而且我們還發現,沒有準確的命名,應該是中國現當代自由白話新詩最大的隱患。對此我們再次期待你的高見,找到最準確的說法。

呵呵,這個問題不禁讓我面露微笑。相信很多人都有過這種迷茫。但在我看來,之所以在這些詞匯上徘徊,表現出命名的迷惑,其實是因為劃分標準的混亂。比如,和白話詩相對的是格律詩,它的劃分標準是是否合轍押韻,符合格律要求;新詩的對立面是舊詩,與白話詩相類,也就是放棄了格律束縛的詩歌,它們基本上是自“五四”和新文化運動后出現的,比如胡適的《嘗試集》,被稱為我國第一本白話詩集。現代詩,去除產生的時間表述之外,更多的是一種思想意義上的甄別。我認為的中國現代詩,是自魯迅及之后的“九葉派”詩人一脈發展起來的,與此前所說的白話詩、新詩相比,他們汲取了西方現代派詩歌的養分,在思想上、意識上具有了現代哲學的批判性特征。因此,你說“現代詩,好多詩并不現代”,也是從這個層面上來權衡的結果。而當代詩歌,則是純粹從文學史角度按時間劃分的標準所作的定義。綜上所述,白話詩、新詩、現代詩、現代漢詩、當代詩歌等命名,基本上屬于文學史研究范疇的分類法。而我們的文學史將文學劃分為古代文學、現代文學、當代文學的方式,無疑加劇了這種混亂。

因此,我覺得當下對詩歌的命名,只有一個字:詩。正如李白杜甫們不會將自己的詩稱為“古典詩”、“舊詩”,我們也不必將自己的詩稱為“白話詩”、“新詩”。關于詩,一個時代有一個時代的內涵,而附加其上的時間性范疇的東西,還是留給文學史研究吧。

四、好的,你的說法有道理,但你也知道這樣一個事實:這種詩,我們已經寫了100年了。100年好像不長,但肯定也不短。親,就你的閱歷和學識,在這100里,有哪些詩人、哪些作品、哪些事件和哪些關于詩的言說,你認為是有價值的?有發展的?至少是你記得住的?我們必須面對這樣的問題,因為我們必定是一個關于詩歌100年歷史的訪談。辛苦,辛苦。感謝,感謝。

就人類歷史來說,100年的確不長,而對于詩歌這樣一種文學體式的發展,已經不算短了。在這一百年里,胡適的白話詩寫作,當然具有劃時代的意義。而真正具有現代意義的詩歌,則是從魯迅開始,包括廢名,“九葉派”諸詩人等。至49年之后,轉入地下。60年代初期的“X小組”和“太陽縱隊”詩人(郭世英,張郎郎等),白洋淀詩群,黃翔的西單民主墻吼詩行為,《今天》派及朦朧詩,“第三代”詩歌運動,較為清晰地標注了現代詩一脈的發展路徑,這都是十分有價值的詩歌運動和詩人群體。值得說明的是,郭路生被稱為地下詩歌第一人是十分不準確的,他僅僅是以張郎郎為主的“太陽縱隊”的后期成員之一。

關于詩的言說,我關注到的大概應該從廢名的“新詩講稿”為“自由詩”張目算起;徐敬亞、謝冕和孫紹振為朦朧詩鼓與呼的三篇“崛起”;至“第三代”詩歌運動時期,韓東的“詩到語言為止”;于堅的“拒絕隱喻”說;你提出的“詩從語言開始”。還有沈浩波世紀交替之際提出的“下半身及其反對上半身”,也有深刻的影響。但真正具有顛覆性的,是你提出的“廢話理論”,對當下中國詩歌的影響,怎么說都不為過。正像有的90后年輕詩人所說,如果沒有楊黎,我們不知道詩還可以這樣寫。呵呵,這句話太有意思了。因為是微訪談,在此不展開論述了。

五、謝謝你回復,讓我們的訪談很有價值。在前面四個問題之后,我們覺得有一個絕大的問題必須擺到桌面上來:這個問題,就是詩歌的標準問題。詩歌到底有沒有標準?或者說有沒有唯一的永恒的標準?籠統而言,“古代詩歌”似乎是有標準的;而自新文化運動以來,白話入詩,詩歌事實上陷入一種先驗的迷惑中:它至今也沒有完全確立自身,或者說,它需要像中國古代詩歌一樣,確立一個標準碼?說白了吧,上追千年下啟萬世,到底什么是“詩”?期待你指教,并先謝。

詩歌當然有標準。如果沒有標準,我們憑什么說這個是詩,那個是小說;或者說這個是好詩,那個是差詩?但是有一點我們必須弄清楚,就是詩歌的標準,不在評論家那兒,而在詩人這兒。當然,這兒所說的評論家,是那種不懂詩、只會寫理論八股文的人——不包括你我。比如我們說某某的詩不錯,這就是在進行最本真的詩歌評論。

那么什么是詩歌的標準呢?不是很多人用文字羅列出的那些東西,比如象征、隱喻、意象、審美、批判,更不是有些人提出的“感動”說、“苦難”說、“難度寫作”——太扯淡了。真正的詩歌的標準,只能是那些詩的心靈。藝術史家貢布里希說,沒有藝術,只有藝術家。我覺得這是詩歌和一切藝術的無上標準。只有真正的詩人,才能定義詩歌。或者,你必須首先是一個真正的詩人,才能寫出詩歌。

到底什么是詩?詩,就是詩。只有詩,才是詩。不知道說清楚了沒有。

其實,古代詩歌雖然有一套形式、格式上的要求,也無法按標準定制。賈島式的“推敲”,在詩歌的形式和格式上當然不會有問題,但它是好的詩歌嗎?所以說,詩歌的標準不是外在的、形式的,而只能是用心靈才能感知的。

六、謝謝你。關于中國百年詩歌的訪談,問題還多,但已大致有數。這里,我們想用一個古老的問題作為我們訪談的結束,那就是你為什么寫詩?或者說是在今天,世界已經發生了那么大的改變,而你為什么還寫詩?寫詩,對你究竟有什么好處?

這個問題,以前回答過好多次朋友的提問,我每次的回答不盡相同,比如有時我說,寫詩是我的生活方式;有時則會說,寫詩是一種需要;還說過寫詩有益身心健康……但這次我想說,寫詩讓我保持純潔。世界已經發生了那么大的改變,不寫詩,我們干什么?總不能像他們一樣,變成一個壞人。

七、哇,各位大俠:訪談完了,我們才發現是六個問題。而我們算了一下,六個問題不吉利。所以,我們必須麻煩你,再回復我們一個問。不過這個問比較簡單,也很好玩。你可以不回答,但不能不回復。一定。我們的這個問題是關于寫詩與性的關系的問題。也就是說,寫詩對你的性想象和性行為有沒有影響?期待你的回復,多謝多謝。

寫詩讓我的性想象和性行為變得詩意和美好,讓性關系變成一種純潔的關系。

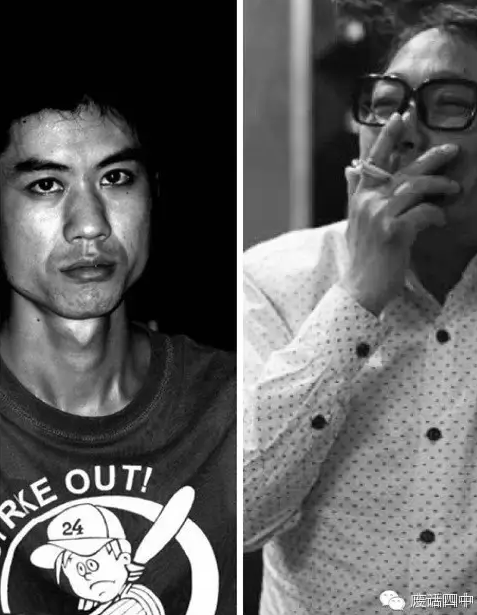

邵風華,詩人、小說家與批評家。1983年開始詩歌、小說寫作。著有詩集《下落不明》《黃河口詩人部落》(合著),小說《不成熟的男人》及評論文字若干。現為職業寫作者,中國石油大學勝利學院寫作學客座教授,《青春》雜志(南京)特邀主持人。編輯文學半年刊《新淤地》。

不識北回答

一、你認為中國當代詩歌最大的成功是什么?沒成功的話那最大的問題又是什么?謝謝你的支持,我等著。

中國新詩非常熱鬧,流派四起,風云人物也不少,只是在這場百年繁華之后,我認為中國新詩只留下了一點,恰好這一點造就了新詩百年的成功:就是成熟的現代漢語的建立。其它的都不算什么,只有這一點,它讓我寫詩方便了太多。

二、謝謝你的回答。對于第一個問題,幾乎都給了中國當代詩歌肯定。而這種肯定,都和語言緊密聯系。那么我想請教你,中國當代詩歌究竟為現代漢語提供了什么新機制和新內容?順便再問一句,現代漢語和古白話又有什么本質的差異?期待你獨特的高見。

可以大概來說一下。現代漢語與古代漢語相對而言,根據五四運動前后劃分。古代漢語包括文言文和白話,文言文用來書面寫作,白話主要用來口頭說話,一般是書面語大多寫來看,比較僵化、模式固定,白話大多用來說,也許會比較豐富,可是聽到的少;而這兩者沒有什么交集——這也是它的最大問題所在。現代漢語在我看來就是普通話,我的思維方式、說話方式、寫作方式都依賴普通話,自胡適以來到現在,現代漢語已經非常成熟,說、寫、想趨于統一。這也就是它的成就了。

三、很好,謝謝你的回復。在做這個微訪談時,我們在白話詩、新詩、現代詩、現代漢詩和當代詩歌等好幾個詞語中費了許多腦筋,總覺得沒有最為準確的叫法。說新詩吧,那它針對什么舊呢?而且已經100年了,也不能一直這樣叫下去。說現代詩歌吧,難道它不包括當代嗎?說現代詩,其實好多詩并不現代,難道就要拒絕在這類詩歌歷史之外?所以,我們真的很迷茫。所謂名正言順,為中國百年來新的詩歌找到自己的名字,的確算一個迫切的問題,而且我們還發現,沒有準確的命名,應該是中國現當代自由白話新詩最大的隱患。對此我們再次期待你的高見,找到最準確的說法。

這個挺麻煩的。命名在于區別其它與彰顯自己,比如新詩的提出來自于《新青年》,針對五四運動以前的舊體詩,主要彰顯自己的新。現代詩歌是新詩發展到一定時間的總結性叫法,當代詩歌是當下時代人所寫詩的叫法。新詩發展百年來,成功點在于另一種語言的建立,打通書面語(文言)與口頭(白話)語的各為一體,讓說、寫、想統一從而更自由、方便,也就是有了成熟的現代漢語。至于白話,白話是真對文言的叫法,既然已經取消了書面、口頭的區別,所以白話已經可以歸為歷史了。

這些所有的劃分無非是時間屬性的劃分、語言媒介以及形式的劃分。不管寫的差的、不現代的、不新的,這百年來的努力,其實就是為了現代漢語詩歌。

四、好的,你的說法有道理,但你也知道這樣一個事實:這種詩,我們已經寫了100年了。100年好像不長,但肯定也不短。親,就你的閱歷和學識,在這100里,有哪些詩人、哪些作品、哪些事件和哪些關于詩的言說,你認為是有價值的?有發展的?至少是你記得住的?我們必須面對這樣的問題,因為我們必定是一個關于詩歌100年歷史的訪談。辛苦,辛苦。感謝,感謝。

胡適《兩只黃蝴蝶》印象最深刻,百年新詩的第一首,第一往往都很容易記住,而且這首詩很短,我可以背過。馮至、何其芳、艾青這幾個人我比較喜歡,其它的其實印象都不深,或者說之前有印象,在課本上都看過,但是現在完全談不上喜歡。也就是新詩20、30年代的有一些我比較喜歡,也很明顯的看到各種流派的執著點。40、50、60年代除了艾青之外幾乎都沒什么意義,至少對我如此。這之后就是朦朧詩、第三代等等一直到現在。關于詩的言說,從詩歌發展來說,《文學改良芻議》首先非常重要,它把整個詩歌史分為古詩和新詩;從詩歌本身來說,楊黎的《楊黎說:詩》非常有價值,他首先自覺的看到“詩”本身。關于事件,五四新文化運動、第三代詩歌群體大展、盤峰論戰這些都很有價值。

五、謝謝你回復,讓我們的訪談很有價值。在前面四個問題之后,我們覺得有一個絕大的問題必須擺到桌面上來:這個問題,就是詩歌的標準問題。詩歌到底有沒有標準?或者說有沒有唯一的永恒的標準?籠統而言,“古代詩歌”似乎是有標準的;而自新文化運動以來,白話入詩,詩歌事實上陷入一種先驗的迷惑中:它至今也沒有完全確立自身,或者說,它需要像中國古代詩歌一樣,確立一個標準碼?說白了吧,上追千年下啟萬世,到底什么是“詩”?期待你指教,并先謝。

有標準,古詩、新詩都有標準,也就是作為詩就有唯一的標準,不然為什么大家都把他稱為詩呢,就算為了區分也不過是在詩這個字前面再加幾個字。從技術方面不做討論,從功能方便不做討論,從題材方面不做討論,從形式方面不做討論,從這些方面討論都無效,或者說都沒有進入詩本身。從具體的詩歌文本可以看出一些端倪的。1、詩看的分行文字里有形的字、字所代表的意義這些有的一面所寫出來的無,也就是說詩是糾纏在有里面的無。2、古詩主要以韻律分,只不過是比較簡單的規范的韻律;新詩之后從形式打破了這種規范,讓韻律更自由,自由以致無窮,然而每一種獨特的音節的排列都會顯現出一個獨特的詩人。所以說詩本質上都如1所說,它構成了標準;外在如2所說,它構成了豐富。

六、謝謝你。關于中國百年詩歌的訪談,問題還多,但已大致有數。這里,我們想用一個古老的問題作為我們訪談的結束,那就是你為什么寫詩?或者說是在今天,世界已經發生了那么大的改變,而你為什么還寫詩?寫詩,對你究竟有什么好處?

關于為什么寫詩可以分兩次來談。第一是上學的時候看到了詩,那么多人寫詩,而我恰好對這些分行的文字還有些興趣,或者說我天生對語言就感興趣,所以我也跟著就寫。第二就是上網,通過在網絡寫詩,我看到一些很好玩的人,在一種好玩的環境下寫詩,并且竟然自覺的去寫詩。語言的最大魅力在詩里,這讓人著迷。而寫詩也給我帶來了非常實際的好處,比如帶來了一些喝酒錢、一些姑娘、甚至一些榮譽,更重要的是很多的朋友。我想如果我不寫詩,可能永遠也交不到這些好玩的朋友,那我的人生該多沒意思啊。

七、哇,各位大俠:訪談完了,我們才發現是六個問題。而我們算了一下,六個問題不吉利。所以,我們必須麻煩你,再回復我們一個問。不過這個問比較簡單,也很好玩。你可以不回答,但不能不回復。一定。我們的這個問題是關于寫詩與性的關系的問題。也就是說,寫詩對你的性想象和性行為有沒有影響?期待你的回復,多謝多謝。

我會通過寫詩去召喚一些我還沒做過的性方面的事,有時候想想就算了,有時候會去實踐。當然也有很多做了后才寫。

不識北,男,1986年生人,詩人、設計師、剪輯師、導演、UPS測試工程師、又火鍋創始人之一、橡皮雙微運營人,暫居北京。出版有詩集《吃過1/3》。

而戈回答

一、你認為中國當代詩歌最大的成功是什么?沒成功的話那最大的問題又是什么?謝謝你的支持,我等著。

我有一個判斷標準:如有一個僅僅一個人一百米九秒跑完,那就說明人類已經達到百米九秒的速度,而有一個僅僅一個人吃不起飯,那說明人類依然吃不起飯。這是我的樂觀和悲觀,并建立一定的工作方法。以這樣的判斷方式,我認為中國當代詩是成功的,在于,這兒已經出現獨立態度的言語。這種獨立態度的言語意味著詩人已從公共(國家,民族)美學、公共(國家,民族)意識形態等等脫離,不依附任何話語體系,僅僅作為獨立的個體存在并有能力對周圍的現實事件作出準確反應,這是最大的成功。當然,我只強調反應的準確,而不是反應的正確。雖然這只在極為少數甚至罕見的詩人身上存在,但,它已經成為事實。

二、謝謝你的回答。對于第一個問題,幾乎都給了中國當代詩歌肯定。而這種肯定,都和語言緊密聯系。那么我想請教你,中國當代詩歌究竟為現代漢語提供了什么新機制和新內容?順便再問一句,現代漢語和古白話又有什么本質的差異?期待你獨特的高見。

很難去確定一個新的機制,或者老的機制。從我個人的認識而言,我認為判斷的方式從內部來看,是意識形態的完善,從外部來看是對于個體做出的反應的觀察。從這個角度,當代詩歌提供了意識形態的工作方向——優秀的意識形態提供準確反應的基礎。至于當代詩歌給現代漢語提供新內容,如果是從題材角度那是低級的,從語言角度,我認為是提供了自由語言狀態的樣本。另外,認識的寫作作為重要的屬性被越來越多的人接受。而且在更大的語境里,互聯網之后,漢語作為一種方言,英語也是一種方言,都在同一個巴別塔語境里。最早的認定:詩是無法翻譯的部分——這已經完全逆轉,在巴別塔的寫作語境里,詩是可翻譯的部分。在我看來,這些都是漢語的新東西。

古白話語和身體是缺乏關系的,在做反應時,人是作為割裂的狀態,也就是說,說古白話的人做出的反應是通用的語言系統做出的標準反應,而不是個體的。而現代漢語言說者做出的反應是統一的,是“我”做出的反應,而不是一個文化體系或者官方意識形態做出的反應。在這里除了個體對于存在的感受發生很大變化之外,重要的是感知自由的概率提高,新的體驗新的經驗出現的概率提高。還有一點,就是普通話的普及,這也是非常重要的區別:文字的統一到語音的統一——這無疑現代漢語非常偉大的一步。

三、很好,謝謝你的回復。在做這個微訪談時,我們在白話詩、新詩、現代詩、現代漢詩和當代詩歌等好幾個詞語中費了許多腦筋,總覺得沒有最為準確的叫法。說新詩吧,那它針對什么舊呢?而且已經100年了,也不能一直這樣叫下去。說現代詩歌吧,難道它不包括當代嗎?說現代詩,其實好多詩并不現代,難道就要拒絕在這類詩歌歷史之外?所以,我們真的很迷茫。所謂名正言順,為中國百年來新的詩歌找到自己的名字,的確算一個迫切的問題,而且我們還發現,沒有準確的命名,應該是中國現當代自由白話新詩最大的隱患。對此我們再次期待你的高見,找到最準確的說法。

命名總是相對的,大概關鍵在于這個命名要相對一個什么,或者,希望走向何處,關鍵還牽涉到是為一群人命名,這多少有些為民請命的感覺。對于我而言,我認為詩就是詩,就像數學就是數學,物理就是物理。作為一種職業,我認定我自己是一個寫詩的,而不是一個寫什么詩的。

四、好的,你的說法有道理,但你也知道這樣一個事實:這種詩,我們已經寫了100年了。100年好像不長,但肯定也不短。親,就你的閱歷和學識,在這100里,有哪些詩人、哪些作品、哪些事件和哪些關于詩的言說,你認為是有價值的?有發展的?至少是你記得住的?我們必須面對這樣的問題,因為我們必定是一個關于詩歌100年歷史的訪談。辛苦,辛苦。感謝,感謝。

如果是一群人寫一種詩寫了一百年,那這是一種什么樣的詩,而這又是什么樣的一群人?我意思是,我并不認為一種詩一些人來寫了一百年,這場景想象起來都十分恐怖。白話語并不是一種主動選擇的改變,事實上在這兒到現在為止,都不存在主動選擇的改變,都是被別人的先進,或者內部的崩潰逼迫做出改變。這種動因導致在做出改變的動作之后各種混亂,各種似是而非的標準以及各種理論。我認為是直到當代,才有了主動選擇改變,把“詩”從一個混亂的意識形態語境里提純出來,并建立個人形而上追求,這才結束了這種混亂的面貌。然而,這種結束僅僅在個體身上出現,并不是集體的,然而這才是有價值的。

至于這一百年里的詩人或作品,我只能從我個人的寫作認識出發,而不是從一個語言進化的角度去談論每個貢獻者的豐功偉績。對我而言,楊黎的抒情抵達認識,方閑海的作品意識,以及張羞言說的姿勢(姿態,形式),對我是構成豐富的營養的。而在我寫作經歷的認識來看,作為節點上的認識,我認為楊黎和于堅分別以口語和書面語的角度刷新了漢語,而我認為口語書面語的概念也是到他們為止。以他們為標準,是因為他們不僅僅在各自工作的方向上工作量和工作品質都非常充分,還在于他們都有各自的認知系統并具備自洽的特質,這是我認為的作為完整的詩人成熟的標志。在他們之前,我認為漢語寫作混亂不堪,無論是集體的還是個人的。另外,我非常欣賞的另外一個詩人是于小韋,詩作為一種分行的工作,于小韋提供了發光的范本。

五、謝謝你回復,讓我們的訪談很有價值。在前面四個問題之后,我們覺得有一個絕大的問題必須擺到桌面上來:這個問題,就是詩歌的標準問題。詩歌到底有沒有標準?或者說有沒有唯一的永恒的標準?籠統而言,“古代詩歌”似乎是有標準的;而自新文化運動以來,白話入詩,詩歌事實上陷入一種先驗的迷惑中:它至今也沒有完全確立自身,或者說,它需要像中國古代詩歌一樣,確立一個標準碼?說白了吧,上追千年下啟萬世,到底什么是“詩”?期待你指教,并先謝。

對于詩的界定,在前面的回答中,我強調了兩點,一是詩是認識的,二是詩是分行的。認識是本質,分行是形式。然而在這兒,幾千年來詩人并不把認識作為寫作的最高標準,偶有認識為特征的作品顯得鳳毛麟角。在分行方面,這些年產生的各種標準,口語、語氣、語感等等,無不在給分行工作作出界定,這其中包含著比較復雜的語言認識。

在中國古代,雖然意識形態低級,但它是完整的穩定的,寫作者很容易在宇宙中找到自己的位置,寫作的對話對象也很清晰,不是皇帝就是天地。白話語破除了之前低級的意識形態,但一直沒有形成穩定的意識形態,各種稀奇古怪的意識形態瘋狂搶奪話語權,在這種混亂中漢語的居民對于世界完全喪失反應的標準,因而一種普遍的“先驗的迷惑”導致的“反應的混亂”成為事實。對于一個當下的詩人而言,作為一個形而上的工種,“陷入先驗的迷惑“主要與詩人對自身工作的認識有關。這取決于詩人對于世界的認識的訴求,對于世界的認識,對于世界終極的預設,對于自身語言工作的規劃設計。這其中充滿悖論,一個人不知道一就沒有二,不知道二就沒有三,不知道三也沒有一。誰能脫離這種悖論呢?到目前為止,漢語只給出一種答案:天才。

詩的標準我依然認為只對于詩人自己有效,對我而言,依然是強調感知自由的概率的增減為標準。至于下啟萬世……

六、謝謝你。關于中國百年詩歌的訪談,問題還多,但已大致有數。這里,我們想用一個古老的問題作為我們訪談的結束,那就是你為什么寫詩?或者說是在今天,世界已經發生了那么大的改變,而你為什么還寫詩?寫詩,對你究竟有什么好處?

在我的詩集《like what》的自序里我也說到:寫作的前提,是認識到自身對自由的感知存在缺陷,才付諸于寫作這種勞動,其目的是最大限度的擴充自我對自由的知覺力。由此一切觀察得以展開,探尋各種可能,寫作也因此獲得延伸,最終成為一種存在的形態。至于寫詩的好處自序里也提到:我熱衷一種創造的愉悅,那就是沒有好詩,只有好詩留下的痕跡,我做的是捕捉痕跡的工作。總而言之,對我而言,寫詩是關于自由的修行。

七、哇,各位大俠:訪談完了,我們才發現是六個問題。而我們算了一下,六個問題不吉利。所以,我們必須麻煩你,再回復我們一個問。不過這個問比較簡單,也很好玩。你可以不回答,但不能不回復。一定。我們的這個問題是關于寫詩與性的關系的問題。也就是說,寫詩對你的性想象和性行為有沒有影響?期待你的回復,多謝多謝。

是啊,性變成一個問題,這就是一個糟糕的事實吧,無論在別處,還是在這兒。

而戈,詩人,編劇、影視策劃人,現居北京。已出版詩集《這是尾巴》《LIKE WHAT》。主要作品有《性壓抑之詩》《大象》《別動:獻給此刻的你》《我發光的朋友們》《麻木》,以及電影劇本《放飛鴿》等。

第七波:束曉靜、孫基林、馬策 敬請期待

全部微訪談版權歸“廢話四中”所有

轉載請聯系編輯

未經同意請勿轉載,謝謝

長按二維碼,關注楊黎束曉靜“遠飛”詩日記

編輯:@窈窕束女 athenashua

投稿郵箱:351607@qq.com

來源:廢話四中原創

純貴坊酒業

純貴坊酒業