1986年6月18日,中國新詩研究所在詩人節的節日氛圍中誕生。它是新文學史上第一家獨立建制的研究新詩的實體機構,西南師范大學(現西南大學)確定新詩所為系級單位。三十年里,中國新詩研究所閱盡詩壇風景,成為海內外著名的詩學重鎮。

一 歷史沿革

(一) 中國新詩研究所的建立

西南師范大學(現西南大學)黨委任命呂進為所長,新詩研究所聘請臧克家、卞之琳任顧問教授。

(二) 中國新詩研究所“三大導師”

所謂“三大導師”,指新詩所成立之初的三位碩士生指導教師方敬、鄒絳和呂進。方敬長于詩歌創作,鄒絳長于詩歌翻譯,呂進長于詩歌理論,開始幾屆學生沒有分導師,由三人共同指導,所以慣稱“三大導師”。但三人在為人、為師和為學上都以一絲不茍著稱,因此“三大導師”成為新詩所名副其實的教師典范,成為新詩所的精神積淀。

(三) 歷史軌跡

中國新詩研究所每前進一步,都凝聚著新詩所人的艱辛付出,也離不開社會各界的熱情支持和鼓勵。每到新詩所所慶,新詩所就會收到國內外發來的大量電文或信件,為新詩所祝福。同時,收到學校領導的支持和關懷。

(四) 新詩所的日常管理

中國新詩研究所建所至今,依靠所務委員會和所學術委員會民主管理。由于工作的變更和新詩所發展的需要,先后有三位教授出任所長。他們延續了之前新詩所的管理模式,堅守著新詩所的學術發展思路和主流詩學思想。

(五) 歷任所長寄語

國內或國外的詩歌圈子里的人,往往是因為知道中國新詩研究所才知道西南師范大學或西南大學的。看來,新詩所這三十年走得辛苦,但是興許也走得有成效。現在的外在環境和三十年前建所的時候已經有霄壤之別。面對人文關懷已經嚴重缺失的社會,面對敬畏學術、敬畏學者已成淡遠記憶的高校,祝福后繼者們守住夢想,承接傳統,再創輝煌。

——第一任所長呂進建所三十年寄語

三十年,如白駒過隙。我從學生到老師,從青絲到白發,好像只在轉瞬之間。幸好我始終和詩在一起,她消除了許多的人生煩惱,帶給我一片夢想的藍天;幸好我始終和新詩研究所在一起,許多快樂與煩憂因她而起,許多笑聲與沉思因她而起,許多收獲與放棄因她而起,許多幸運與無奈因她而起……新詩所教會我擯棄浮躁,踏實為人,安靜做事,執著為詩。我體會了前輩的堅持與奉獻,感受了晚輩的敏銳與機智,看到了陽光照亮的心懷與夢想。裁掉新詩所這段歲月,我過往的人生將是一張開始泛黃的白紙。期待和祝福未來的三十年,新詩所的名字依然回響在歷史與現實的星空。

——第二任所長蔣登科建所三十年寄語

我們需工于器物,也需詩意棲居;在經濟建設的同時,中國社會更需灌注人文精神;扶持和建立研究所業已成為發展學科的國際趨勢。在激情燃燒和思想迸濺的時代,中國新詩研究所在祝福與期待中誕生。三十年來,在文化轉型的周折中,在新詩所學人的耕耘和守望中,她始終在詩歌的園地里生如夏花。未來歲月,惟愿我們的研究所花期無限,惟愿我們的生活豐盈充實。

——第三任所長熊輝建所三十年寄語

二 學科建設

中國新詩研究所始終堅持以學科建設為中心,不僅帶頭成功申報了中國現當代文學碩士點,而且在全國學位與研究生教育評估中被定為“A級”碩士點,為后來西南大學成功申報一級學科博士點奠定了基礎。

(一)學位點申報

2011年,在新詩所、文獻所和文學院的共同努力下,西南大學中國語言文學成功建成一級學科博士點。

新詩研究所有兩個二級學科博士招生專業:中國現當代文學、比較文學與世界文學,有三個二級學科碩士招生專業:中國現當代文學、比較文學與世界文學、語文學科教育。同時,還擁有一個學科發展平臺:重慶市首批重點文科研究基地中國詩學研究中心。

(二)中國新詩的“上園”道路

中國新詩研究所的核心學術思想是中國新詩的“上園派”道路。

上園派的名稱來源于北京上園飯店,1984年和1985年一批知名的中年詩評家在上園飯店兩次聚會,并于1987年出版了《上園談詩》一書來宣傳他們的詩學主張。1986年在廣州《華夏詩報》的一次筆談中,詩報編者在為筆談所寫的《編者按》中第一次用了“上園派”的名稱。

在闡述上園派的理論核心和詩學精神時,呂進認為上園派“堅定地繼承本民族的優秀詩歌傳統,但主張傳統的現代轉換;大膽地借鑒西方的藝術經驗,但主張西方藝術經驗的本土化轉換”。上園派的理論主張具有開闊而厚實的詩學基礎,也使其詩學主張具有廣泛的適應性,在21世紀中國現代詩學探索的道路上顯示出較強的生命力和合理性。

(三)學術成就

三十年來,新詩所教師共計出版學術專著91部,發表學術論文1413篇,主持縱向項目89項,獲得政府學術獎勵42種,人均科研量一直居于學校文科單位前列。

三 學術期刊

中國新詩研究所在三十年的時間里創辦了三種學術刊物:詩學季刊《中外詩歌研究》、詩歌年鑒《中國詩歌年鑒》和詩學輯刊《詩學》。

這三個學術刊物彰顯了中國新詩研究所的學術思想和詩學主張。

(一)《中外詩歌研究》

創刊于1986年的詩學季刊《中外詩歌研究》,見證了中外詩歌尤其是中國當代新詩的歷史。該刊堅持“加強中外詩歌研究,推動新詩走向世界”的學術宗旨,守望著中國新詩研究所的學術思想和學術精神。

《中外詩歌研究》創辦至今,已出刊104期,是迄今為止中國持續時間最長的詩學理論刊物。

(二)《中國詩歌年鑒》

《中國詩歌年鑒》是中國新詩研究所出版的集詩歌作品與理論為一體的大型綜合詩歌年鑒,創辦于1993年,由呂進、毛翰主編,一共出版了5卷。

(三)《詩學》輯刊

面對新的時代語境和學術刊物發展態勢,中國新詩研究所創辦了一份公開的學術刊物《詩學》。該刊2009年創刊,屬于以書代刊的學術輯刊,每年出版一輯,至今已出版7輯。

四 人才培養

中國新詩研究所1985年開始招收碩士研究生,1989年開始招收訪問學者,1997年開始招收博士研究生。三十年來共計招收培養碩士和博士研究生480人,畢業生分布在美國、加拿大、澳大利亞等國,以及國內眾多一流大學、主流媒體、黨政機關或重點中小學。

此外,研究所還在河南平頂山、海南五指山、廣西靈山以及校本部等地開設研究生課程進修班,在四川內江、甘肅蘭州、重慶萬州等地開設漢語言文學本科函授班,其中也涌現出很多優秀學員。

(一)碩士生培養

中國新詩研究所注重對研究生知識結構和科研能力的培養,也注重學生的對外學術交流。1985年招收碩士研究生以來,有5名校友在美國、英國和中國香港等地獲得博士學位;有50多名校友在北京大學、清華大學、北京師范大學、中國人民大學、中山大學、四川大學、武漢大學等國內知名大學獲得博士學位;有13人在高校擔任博士生導師,研究生在讀期間,有13人次到國外或境外參加學術交流或作為交換生在境外學習。

中國新詩研究所培養了眾多優秀的詩學學者,被譽為中國現代詩學研究的“黃埔軍校”。

呂進教授主持的教改項目“碩士生學位課程的教學改革”獲國家級優教成果二等獎,四川省優教成果一等獎。

(二)博士生培養

研究所從1997年開始招收中國現當代文學專業博士研究生,2007年開始招收美學專業博士研究生,2012年開始招收比較文學與世界文學專業博士研究生。

至2016年,共計招收博士生22名。

(三)校友聚會

中國新詩研究所校友在所慶或在外參加詩歌學術會議時,常常會舉行簡單而親密的聚會。每次聚會都離不開談論新詩所的歷史和未來,表達了校友對研究所的關心和熱愛,凝聚了新詩所人團結治學的心愿。

五 學術交流

中國新詩研究所自建立之日起,就十分注重對外學術交流,呂進先生提倡“走出去”和“請進來”的方式,擴大對外學術交流。其中,通過舉辦一系列的國際國內學術研討會,吸引世界各地的華文詩學名家來所進行學術研討、舉辦學術講座,或者聘請海內外知名學者為客座教授,以及派遣本所教師到國內外參加學術交流等,由此加強了學術宣傳和學術交流。

(一)舉辦國際學術會議

中國新詩研究所1986年建所以來,先后舉辦了6次大型的國際學術研討會。這些會議的舉辦,不僅為詩學名家和詩人搭建了很好的交流平臺,傳播了新鮮的詩學思想和研究方法,而且有助于讓海內外學者和詩人深入了解中國新詩研究所的學術現狀和研究路向。

(二)舉辦全國性學術會議

在辦好國際學術會議的同時,中國新詩研究所還舉辦了數十次有影響力的國內學術會議,注重加強和大陸各高校及科研院所的學術聯系,同時兼顧和重慶詩壇的交流與互動。

(三)海外來訪

建所至今,美國、英國、俄羅斯、澳大利亞、荷蘭、新西蘭、日本、韓國、新加坡、泰國等10余個國家的著名詩人和學者來所講學21人次,港澳臺詩人學者來訪講學也超過20人次。

(四)大陸學人來訪

中國新詩研究所具有開放和包容的學術發展思路,熱情歡迎并邀請國內外知名專家和詩人來所訪問講學。自建所以來,國內專門來訪人數超過了100人,很多專家還多次來訪。

(五)教師外出交流

建所伊始,呂進先生就提出“走出去,請進來”的學術交流思路。新詩所至今有6位教師到國外高水平大學作訪問學者,1位教師到臺灣訪問,其中高級訪問學者1名,富布賴特研究學者2名。到海外講學或參加學術會議多達32人次。

六 詩歌活動

中國新詩研究所在從事嚴謹學術研究的同時,也積極開展形式豐富多樣的詩歌活動。其中與詩歌研究相關的臧克家獎學金和與詩歌創作有關的臺灣薛林懷鄉青年詩獎,是新詩研究所主要的活動;而主要由年輕學子構成的五月詩社,則主要舉辦了原創詩歌朗誦大賽;此外,新詩研究所的研究生還舉辦了自己的學術沙龍“清談”。這些活動進一步烘托出研究所濃厚的詩歌氛圍。

(一)臧克家獎學金

臧克家先生是新詩研究所的顧問教授,為鼓勵青年學者的成長,1988年,他出資在新詩所設立“臧克家獎學金”。該獎主要獎勵品學兼優的優秀畢業生,已頒發九屆。獲獎者多數已獲得博士學位,并評聘為教授。先后獲得此獎的有:胡興、傅宗洪、向天淵、段從學、楊四平、李志元、黃曙光、蔣登科、顏同林、郭芙秀、閆玉、常晶、王強、朱佳寧。

(二)薛林懷鄉青年詩獎

臺灣薛林懷鄉青年詩獎是為重慶青年詩人設立的獎項。薛林先生是臺灣的資深詩人,中國新詩研究所的老朋友,本名龔建軍,重慶市萬州人。1995年他將自己的三千美元退休金交給中國新詩研究所,為家鄉的青年詩人設立了臺灣薛林懷鄉青年詩獎。先后獲得此獎的有:邵薇、冉冉、雨馨、李元勝、鐘代華、唐詩、譚朝春、楊礦、冉仲景、蔡書清、冬嬰、金鈴子、白月、何真宗。

(三)社團活動

“五月詩社”成立于1983年6月13日,是西南師范大學當時最大的學生社團。詩社成立時的指導教師有方敬、呂進和周安平。詩社以《五月》詩刊為主要活動陣地,在國內大學的校園文學中產生了一定影響。2004年10月,西南師范大學中國新詩研究所的研究生在研究所和學校相關部門的支持下,恢復“五月詩社”的活動。每年例行出版《五月》詩刊、舉辦“原創詩歌朗誦大賽”、“原創詩歌創作大賽”、聘請著名詩人和學者舉辦講座等豐富的詩歌活動。

呂進所長與顧問臧克家教授。

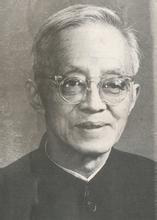

顧問卞之琳教授。

中國新詩研究所成立之初,在今天的青教樓處只有一間房子。圖為呂進教授(右)和鄒絳研究員(左)在新詩所門前與到訪的美國詩人秦松(中)合影。

1996年10月,中國新詩研究所舉辦建所十周年慶典,西南師范大學黨委書記王長楷、校長邱玉輝及詩歌界友人出席。

2006年6月,中國新詩研究所舉辦建所二十周年慶典。西南大學黨委書記黃蓉生、校長王小佳、常務副校長宋乃慶、副校長李明、陳時見以及詩人傅天琳等到會祝賀。

西南大學黨委書記黃蓉生在慶典上致辭。

2013年,中國新詩研究所全體在職教師合影。

現任所務委員及學術委員左起:向天淵、熊輝、左鳳麗、梁笑梅、童龍超。

第一任所長(任期1986-2002)呂進教授在韓國延世大學。

第二任所長蔣登科教授(任期2002-2009)。

第三任所長(任期2009-至今)熊輝在巴黎圣母院。

純貴坊酒業

純貴坊酒業