李少君:我們這一代人的詩歌寫作

2017年是中國新詩“誕辰”百年,作家、詩人、評論家李少君回望當代詩歌四十年

我們這一代人的詩歌寫作

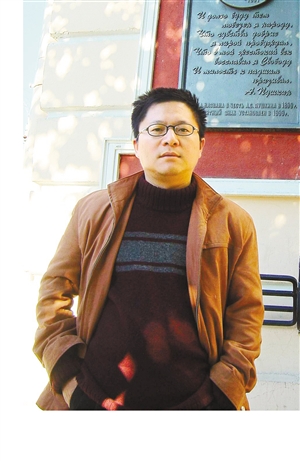

李少君,詩人、作家、評論家。他提出的詩歌“草根性”已成為21世紀漢語詩歌關鍵詞,現(xiàn)為《天涯》雜志主編,海南省作家協(xié)會副主席。(受訪者供圖)

朦朧詩與臺灣現(xiàn)代詩歌,1980年代在大陸風行一時,成為一道奇異的文化景觀。2017年是中國新詩誕辰百年,由作家、詩人、評論家李少君主編的《朦朧詩新選》《臺灣現(xiàn)代詩選》近日陸續(xù)出版。這兩大詩歌潮流以各自獨特的精神追求、藝術審美和詩歌特征,成為并立齊驅(qū)的兩大詩歌現(xiàn)象,是當代詩歌的兩大高峰,也是當代詩歌的兩大源頭。

1.

當代詩歌的 兩大高峰

深圳商報《文化廣場》:請您談談《朦朧詩新選》和《臺灣現(xiàn)代詩選》的出版緣由。

李少君:2017年是中國新詩誕辰百年,詩歌界都在梳理這百年的詩歌史,我個人對當代詩歌四十年相對比較熟悉,也算一個在場者,所以當現(xiàn)代出版社約我編詩選時,我提出比較系統(tǒng)地來編選這四十年的優(yōu)秀詩歌。這里要插一句,現(xiàn)代出版社之所以信任我,是因為我此前給他們編了一本《最美的白話詩》,一年內(nèi)多次再版,賣了四萬多冊,算是暢銷書,所以他們相信我的眼光,也完全由我自己決定選題。這樣,我首先就選擇了朦朧詩和臺灣現(xiàn)代詩,因為我覺得這是當代詩歌的兩大高峰,并立齊驅(qū),有各自的追求方向和美學風格。然后,我邀請了湖南科技大學的吳投文教授和福建師范大學的陳衛(wèi)教授聯(lián)合主編,他們是非常認真的學者,就這樣,這兩本詩選問世了。后面還會陸續(xù)編七八本,形成一個當代詩歌選系列。有意思的是,《臺灣現(xiàn)代詩選》出版后,我們才發(fā)現(xiàn),大陸已有二十多年沒出過臺灣詩歌選了。上世紀八十年代臺灣詩歌選本是很暢銷的。

深圳商報《文化廣場》:“朦朧派”和臺灣現(xiàn)代詩歌各自獨特的精神追求、藝術審美和詩歌特征是什么?

李少君:用一句話概括,朦朧詩時代性比較強,體現(xiàn)了一種時代精神。而臺灣現(xiàn)代詩,偏重個人性情,更有民族性美學在里面。

朦朧詩體現(xiàn)了一種時代精神。朦朧詩是“文革”后期出現(xiàn)的一種詩歌新潮,追求個性,尋找自我,呼喚人性的回歸和真善美,具有強烈的啟蒙精神、批判思想和時代意識,是一種新的詩歌表達方式和美學追求。朦朧詩主要的特點:一是其啟蒙精神和批判性,北島在這方面尤其突出;二是對人性之美的回歸,對日常生活之美的回歸,舒婷比較典型。朦朧詩的新的美學追求,也得到了部分評論家的肯定,其中尤以謝冕、孫紹振和徐敬亞為代表,他們稱之為“一種新的美學原則的崛起”。朦朧詩是中國詩歌現(xiàn)代性的一個重新開始,也是新的時代背景下詩人個體精神追求和現(xiàn)代美學追求的一個開端。朦朧詩試圖表達新的時代精神,創(chuàng)造新的現(xiàn)代語言,但因受制于時代受翻譯體影響,再加上表達受時代限制導致的曲折艱澀,詩藝上還有所欠缺,未能產(chǎn)生更大影響,后來進入歐美后也受到一些質(zhì)疑,比如其對所謂“世界文學”的有意識的模仿和追求,及其詩歌表達方式和技巧的簡單化。

臺灣現(xiàn)代詩,由于臺灣詩人特有的現(xiàn)代境遇,最后發(fā)展出一種融合現(xiàn)代詩歌技巧但骨子里是中國精神的民族美學。臺灣現(xiàn)代詩開始也是主張全盤西化的,三大刊物《現(xiàn)代詩》《創(chuàng)世紀》《藍星》等,明確強調(diào)要注重“橫的移植而非縱的繼承”,主張完全拋棄傳統(tǒng)。但有意思的是,臺灣現(xiàn)代詩人們越往西走,內(nèi)心越返回傳統(tǒng)。恰如余光中后來的轉(zhuǎn)向,從全盤西化到禮贊“中國,最美最母親的國度”,“藍墨水的上游是汨羅江”,“要做屈原和李白的傳人”,“我的血系中有一條黃河的支流”。他們產(chǎn)生廣泛影響的作品,也恰恰是體現(xiàn)出民族美學色彩的作品。余光中借鑒民歌民謠,融入音樂性,寫出了《鄉(xiāng)愁》《鄉(xiāng)愁四韻》等一系列作品;洛夫,早期追求超現(xiàn)實主義,如今強調(diào)“天涯美學”,將超現(xiàn)實主義手法和中國禪意相結(jié)合,創(chuàng)作出了《金龍禪寺》等膾炙人口的詩歌;鄭愁予,將浪子風范加入到現(xiàn)代中產(chǎn)階級生活方式之中,寫出了《錯誤》等影響深遠的詩歌。正是這批詩作,他們被詩歌界和讀者們廣泛接受。臺灣現(xiàn)代主義詩歌對整個當代詩歌的影響力,有時會被有意無意忽視,但我們不能不承認,臺灣現(xiàn)代詩取得了輝煌的成就,足以和朦朧詩抗衡。

2.

從“草根性”到“大地性”

深圳商報《文化廣場》:你覺得21世紀詩歌有什么新的特點?

李少君:最近連著參加了幾場對話和座談會,一是雷平陽的詩集《我住在大海上》的分享會,二是楊鍵、陳先發(fā)、胡弦、潘維、龐培、葉輝、張維等“江南七子”的討論。我開始思考我們這一代人的寫作特點及方向。

首先是關于雷平陽的詩歌,我對雷平陽的認識,是從第一次讀到他的《親人》開始的,當時就覺得特別好。我對平陽的創(chuàng)作比較熟悉,也一直試圖對他做一個定位和闡釋。比較早的時候,有人把雷平陽說成地方性的詩歌代表,當時我還專門寫過一篇文章,說我不是很同意這個觀點。平陽是有一種非常深刻的個人體驗的,可以說是一種強大的個人性。比如我們讀《親人》,你可以把這個家鄉(xiāng)置換成你的家鄉(xiāng),你不會想到他寫的云南,你會置換成自己的家鄉(xiāng),比如你是湖南的、四川的、安徽的,你完全可以置換成你的家鄉(xiāng)。

有一段,我覺得他這種來自個人體驗和經(jīng)驗的寫作,可以概括為“草根性”。但我現(xiàn)在覺得有個詞更適合他,那就是“大地性”。海德格爾分析過大地與世界相互依存又相互對峙的緊張關系。雷平陽身上就有一種緊張感。為什么這么說呢?因為大家都知道他現(xiàn)在非常強調(diào)批判現(xiàn)實主義,他很多詩歌都表現(xiàn)出一種批判性。但雷平陽更吸引大家的,是他身上體現(xiàn)的大地性,他對自然、土地、家鄉(xiāng)和親人的強烈的甚至有些偏執(zhí)的熱愛,他很多詩歌里蘊含深厚的情感和人性的溫暖,正因為有了這個大地性,他的批判性才能得到一個平衡。僅有批判性是走不長遠的,要不走向分裂,要不走向非藝術。正因為雷平陽身上的這種復雜多樣,他才引起了廣泛關注,甚至可以說他是二十一世紀出現(xiàn)的第一個產(chǎn)生廣泛影響的詩人。我以前一直覺得朦朧詩缺了一點什么,就是這種大地性,朦朧詩只有批判,較少與大地的緊密聯(lián)系。我覺得雷平陽在這方面突破了。

關于“江南七子”及江南詩歌,我更加覺得大地性的重要,我覺得這是21世紀詩歌區(qū)別于20世紀詩歌的一個重要特征。江南是地方性最突出的地方,甚至,其地方性之強大,有時會成為中華文化之替代。李敬澤曾討論過天下性和地方性的問題,稱北京本能地拒絕地方性,強調(diào)天下性。而河北一直位置游移,缺乏自己的重心和中心,地方性匱乏,所以,明朝定都北京是正確的選擇。如果定都江南,杏花春雨的江南地方性如此強大,會把天下性銷蝕。江南七子背后的這種江南傳統(tǒng),日常生活的、人文化的、充滿人間情感氣息的詩和藝術的傳統(tǒng)。這種地方性傳統(tǒng)的魅力里,最吸引人的還是前面提到的那個大地性。個人化的大地性。這后面其實還有一種本土性的自覺。昌耀就有一種大地性,他和朦朧詩構(gòu)成一種對峙和平衡,當時看不出來,現(xiàn)在可以很清晰地看到這一點,也可以清楚地解釋昌耀的詩歌為什么那么有魅力。這也是我對“草根性”問題的一個更深入的思考。大地性的挖掘,本土性的自覺,最終會培育個人性的豐盈。昌耀比朦朧詩深厚,奧秘就在此。

雷平陽和“江南七子”都有這么一種大地性的背景。雷平陽擅長敘事,江南詩人們則擅長抒情,但在大地性這一點上,都是非常自覺的,把這個作為基礎發(fā)展起來后,詩歌的個人性就變得豐盈也復雜深厚起來了。

深圳商報《文化廣場》:您為草根詩人代言,認為“每個人都有寫詩的權(quán)利”,那每個人都有寫詩的才華嗎?在娛樂至上、物質(zhì)發(fā)達的年代,我們究竟需要什么樣的詩歌?

李少君:關于這個問題,我曾在《讀書》雜志寫過一篇文章,說“天賦詩權(quán)”,意思是人人都有寫詩的權(quán)利,人人都可以寫詩,但我緊接著加了一句“詩有別材”。確實,寫詩要有某種獨特的才華,不同于常人的思維方式,比如赤子之心、童心、跳躍性的思維、想象力、聯(lián)想能力、頓悟、高度濃縮的情感等等,是個人性情的展現(xiàn),對外界的敏感與領悟,而很多人,也許飽讀詩書,卻不一定能寫好詩,“非關書也”。當然,也不宜將此過于神化玄幻。事實上,也有很多人經(jīng)過不斷的努力,或生活中出現(xiàn)意外變局,突然有所感悟,詩越寫越好。

3.

我的詩歌偏重情理融會

深圳商報《文化廣場》:在一般人的印象中,詩人氣質(zhì)總是與個性張揚聯(lián)系在一起。所謂“憤怒出詩人”,而您卻給人溫文爾雅的感覺。您如何評價自己的詩人氣質(zhì)和詩作?

李少君:詩人,比一般人敏感,也比一般人多情。敏感,包括對世事人情變化的洞察,以及情感細微差異的注意。但詩人是否一定張揚。倒不一定,有外向型的,也有內(nèi)向型的,浪漫主義詩人情感奔放。到了現(xiàn)代主義,如里爾克,強調(diào)詩是經(jīng)驗。其實我倒覺得所謂經(jīng)驗就是冷卻的沉淀的情感,或?qū)η楦械幕匚斗此肌R驗椋瑳]有情感投入的經(jīng)歷,我們早就忘記了。我可能就比較內(nèi)向。或者說,也曾年少輕狂,如今年齡大了,更重內(nèi)在修為。

寫詩,除了敏感,還必須有情。魏晉被很多人認為是人的覺醒或者說人的自覺的時期,李澤厚先生在《美的歷程》里也這么說,宗白華先生說:魏晉有兩個特點,一是對內(nèi)發(fā)現(xiàn)了深情,二是對外發(fā)現(xiàn)了自然。表面上說這是兩個發(fā)現(xiàn),其實我覺得是同一個發(fā)現(xiàn)。因為自然可以理解為人對自我的一種深層發(fā)現(xiàn)。為什么說發(fā)現(xiàn)了深情?因為在魏晉時期,時局比較動蕩,許多人朝不保夕,深感生命短暫,就會思考人生的意義。思考人生意義的結(jié)果,發(fā)現(xiàn)感情非常重要。只有感情才使我們留戀、牽掛這個世界。李澤厚先生甚至提出“情本體”的概念,他認為中國文化不是自然人性論的欲(動物)本體,也不是道德形而上的理(神)本體,而是情(人)本體。生命的意義就在于“情”。

情,應該是詩意中最重要的要素。古典詩歌有一個基本準則:有感而發(fā),觸景生情。這個“景”,就是一種現(xiàn)場感,你看到一個現(xiàn)場,打動你了,你產(chǎn)生了感情,你用語言包括藝術語言把這個感情留下來,就變成了一個詩歌。所以,詩歌或者藝術,可以說是形式化的情感,或情感的形式化。

有情才有意,意是有方向有目的的情感。比如說你對某個人有好感,你的情感指向他,這個就是意。人生的意義也是如此,你深情地投入了生活,你熱愛你身邊的人,熱愛你的家庭,熱愛你的工作,熱愛你居住的城市所在的地方,真正地投入進去,它最后就會自然產(chǎn)生一種意義。你的人生就會有意義。即使你不在了,這種意義的作用還會持續(xù)下去,你寫出的詩歌會感動人,你言傳身教示范的孩子、學生會努力積極向上,你的友人家人會懷念你。所以,人生的意義,其實就是深情地、執(zhí)著地、投入地生活著,指向一個方向和目的。

當然,寫詩還需要語言的天賦,修辭的訓練,以及技巧的積累,能夠把情轉(zhuǎn)化為藝術,轉(zhuǎn)換為詩。所以,詩和藝術,可以說是情感的形式化,或形式化的情感。而如果沒有詩的天賦,也可以深情地做別的工作,同樣有意義。

我的詩歌,偏重情理融會。

深圳商報《文化廣場》:您后續(xù)的寫作及出版計劃?

李少君:我自己今年有兩本詩選會問世,一是和雷平陽、陳先發(fā)、潘維、古馬的合集《五人詩選》,1980年代中期,北島、舒婷、楊煉、顧城、江河曾出過一本《五人詩選》,我們這本算是一個三十年后的回應。另外武漢大學出版社出一個“珞珈詩派詩叢”,包括王家新、汪劍釗等人,其中我有一本《我是有背景的人》。

我還主編過《二十一詩歌精選》系列詩選,此前出過四本,每次一個主題,“草根詩歌特輯”、“詩歌群落大展”、“新紅顏寫作檔案”和“每月詩選特輯”,第一本出來就被《南方都市報》選入年度榜,第二本被中國詩歌榜評為“最佳詩集”,第三本則引起爭論,第四本則指向了“中國好詩歌”的工作,下一本我準備編的內(nèi)容,暫時保密。

《朦朧詩新選》李少君、吳投文 主編 現(xiàn)代出版社2016年10月

《臺灣現(xiàn)代詩選》李少君、陳衛(wèi) 主編 現(xiàn)代出版社2016年10月

《21世紀詩歌精選》李少君 主編長江文藝出版社2006年1月

來源:深圳商報

純貴坊酒業(yè)

純貴坊酒業(yè)