紀念新詩百年:新詩賦予我們生命之水

資料圖

百年,是值得紀念的,況且是新詩百年,更具意義。因為它是五四新文化運動的產物,通過變革漢語,完成了一次真正意義上的“詩界革命”。

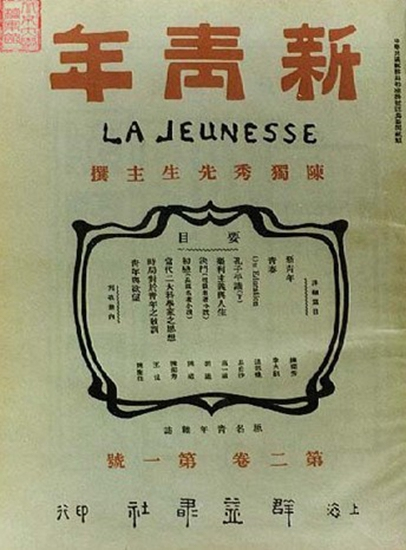

1917年,《新青年》刊登了胡適、沈尹默、劉半農的新詩,標志著新詩的正式亮相。

“一個時代有一個時代的文藝,一個時代有一個時代的精神。任何一個時代的經典文藝作品,都是那個時代社會生活和精神的寫照,都具有那個時代的烙印和特征。任何一個時代的文藝,只有同國家和民族緊緊維系、休戚與共,才能發出振聾發聵的聲音。”習近平總書記在中國文聯十大、中國作協九大開幕式上的重要講話,令我想到中國新詩百年以來,正是一代代優秀詩人用詩句譜寫了民族復興的歷史篇章,推動了民族文化的傳承與發揚。

今天,新詩百年回望之際,我們向百年新詩致敬,向新詩的開拓者們致敬。繼承和發揚新詩的創新精神,是這個時代的責任,更是辦刊人義不容辭的職責。為此,籌備半載,《民族文學》蒙古文版、藏文版、維吾爾文版、哈薩克文版和朝鮮文版,遴選出數十位優秀詩人的佳作譯成蒙、藏、維、哈、朝5種文字,以“詩歌專號”的形式推出。在每個文版中,還編發了10位母語詩人的詩作。這個專號的出版,還有另外一層意義,即我們在書寫中國文學史、詩歌史的時候,不能忽略少數民族文學,不能忘卻用母語創作的少數民族詩人和作家,以及那些卓越的翻譯家們。在斑斕多姿的中國文化長河里,中國少數民族三大史詩的歷史地位和文化貢獻尤為重要,它們為中國燦爛的詩歌注入了新鮮而寶貴的活力,并且為中華詩歌增添了華美的篇章。為此,我們要以一種包容的心態、海納百川的胸懷,全面地、客觀地、充滿情感地去展現一個多民族國家多元化的燦爛文化。

《民族文學》少文版“詩歌專號”上刊登的詩作,可以供少數民族讀者閱讀、學習、借鑒和評說,有利于促進不同民族文化之間的交流。

每當讀到胡適先生的新詩《蘭花草》(原題《希望》):“我從山中來,帶著蘭花草,種在小園中,希望花開早,一日看三回,看得花時過”……都會有種心曠神怡的感覺。古詩詞留給我們的如同文化血液,新詩賦予我們的是一種生命之水。

在這一百年的蹉跎歲月中,整個中華民族歷經了五四運動、軍閥混戰、抗日戰爭、解放戰爭、新中國成立、改革開放等重大的歷史變革。可以說,無論是從歷史的、文化的角度,抑或是從政治的、藝術的角度而言,這是充滿荊棘與苦難的百年,是中國脫胎換骨的百年,是新詩誕生和佳作不斷涌現的百年。

縱觀新詩發展的歷程,自改革開放以來,又有了新的突破與發展,她不但召喚和凸顯社會中的善良與美好,思考人性的純真與意義,更從個人的小哀大怨、世俗的物欲貪念中突破出來,在奮力前行中發現新的詩性之美。

詩從來沒有離開過中國這塊土壤,詩和這里的人民向來都是那么的親近,詩始終是中華各民族的精神寄托和情感紐帶。如今,將這些貼近人民、貼近生活、貼近自然的詩歌譯成少數民族語言,以達到與少數民族讀者“佳詩共賞析”的愿景,是我們由衷希望的。

從眾多詩人的詩作中遴選出的這些詩,有的是心靈撞擊而成,有的是來自生命隱秘處的吶喊,有的真誠坦蕩、自然古樸,有的詼諧幽默、俏皮浪漫,有的充溢著一種大愛,有的訴說著悲天憫人的情懷……無論是什么形式,這些詩都是來自生活又高于生活。詩人、翻譯家屠岸說:“翻譯詩歌一般先要看詩歌原文,要擁抱原文,好幾遍,爛熟于心后,再進行翻譯。翻譯詩歌要感悟,要體會,要滲透到原作的精神中去,然后發揮自己的創造力。”由此可見,將漢語譯成少數民族語言,翻譯家的再度創作十分重要。我們精選了優秀的翻譯家們,將這些漢文詩歌譯成5種不同的語言文字。

《民族文學》出版的這一期“詩歌專號”,不僅是向新詩百年致敬,更是表達一種愿望:希望《民族文學》向著百年期刊大步邁進,辦成精美、經典、精粹的刊物,以報答翻譯家、作家和讀者,答謝所有為這本刊物付出過心血的人們。

“江山留勝跡,我輩復登臨。”讓我們為筑就中華民族偉大復興時代的文藝高峰而努力。

來源:文藝報

作者:趙晏彪(滿族)

原標題:新詩賦予我們生命之水——紀念新詩百年

純貴坊酒業

純貴坊酒業