唐曉渡

卷首語

唐曉渡/文

進入新世紀(jì)以來,伴隨著新媒體,尤其是自媒體的迅速普及,詩歌在中國也一反多年輿論的唱衰,漸次呈現(xiàn)出升溫的態(tài)勢。這里主要說的是出版、評介、閱讀、傳播和獎勵,部分也包括創(chuàng)作。至于這樣的態(tài)勢是否受到新詩一百年這一時間節(jié)點的激勵,或二者互為激勵,那是另一個問題。不管怎么說,自去年開始,大大小小的慶典、專欄、訪談、研討會、朗誦會、出版計劃,總之形式繁多的紀(jì)念活動,就成了相關(guān)機構(gòu)(無論官方和民間)傾力籌備、真情奉獻的大餐頭菜,并由此將詩歌多年升溫造成的氛圍,引領(lǐng)到一個足以令人稱“熱”的高度;而這樣的氛圍,據(jù)最保守的估計,也將持續(xù)到明年年底。

必須的紀(jì)念。一百年相對一個長壽者不過一生而已,然而對中國新詩來說,卻意味著至少四代人:四代人的經(jīng)驗。四代人的苦難。四代人的夢想。四代人的心血。某種宿命般的力量——不,就是宿命本身——內(nèi)外不分地緊緊攫住了這四代以至更多代的詩人,使之不能不被視為一個特殊的命運共同體。在多年前的一篇文章中我曾寫道:

中國有句成語叫“滄海桑田”,說的是世事變化(或可能的變化)之巨。我相信,自1840年鴉片戰(zhàn)爭以來,尤其是1919年“五四”以來,每一代中國詩人在回首平生時都會忍不住發(fā)出類似的浩嘆。因為無論是否愿意,他們都必須面對同期中國從一個老大的封建帝國向現(xiàn)代民族國家急劇轉(zhuǎn)型的艱難歷史進程,面對伴隨著這一曲折歷程的無以計數(shù)的戰(zhàn)爭、內(nèi)亂、災(zāi)變和難以逆料的戲劇性,面對傳統(tǒng)中國文化和西方現(xiàn)代文化既沖突又融合所造成的撕裂的痛楚和創(chuàng)生的可能,面對這一切給個人命運、個體的內(nèi)心“世界圖像”及其相關(guān)的寫作所不斷帶來的巨大沖擊和似乎越來越充滿偶然性的變數(shù)。

從中是否可以引申出紀(jì)念的正義,進而迫使我們凝神傾聽這一共同體迄今很大程度上尚屬喑啞的心聲?這里的“正義”同時指向歷史進程、族群命運、詩人沉浮和新詩道途,一個更大的整體:既意味著種種性質(zhì)各異卻又互為因果、彼此纏繞的集體“創(chuàng)傷記憶”,又意味著一個支持生命聚變的能量源;既提示著寫作者坐擁的巨大精神財富,又警醒著他被暗中囑咐的使命。如果忘卻了這一使命,所謂新詩,就將辜負(fù)它筑基其上的自由之本;而所謂百年紀(jì)念,就只不過是這個自以為能消費一切的時代為娛樂自己制造的又一個證明。

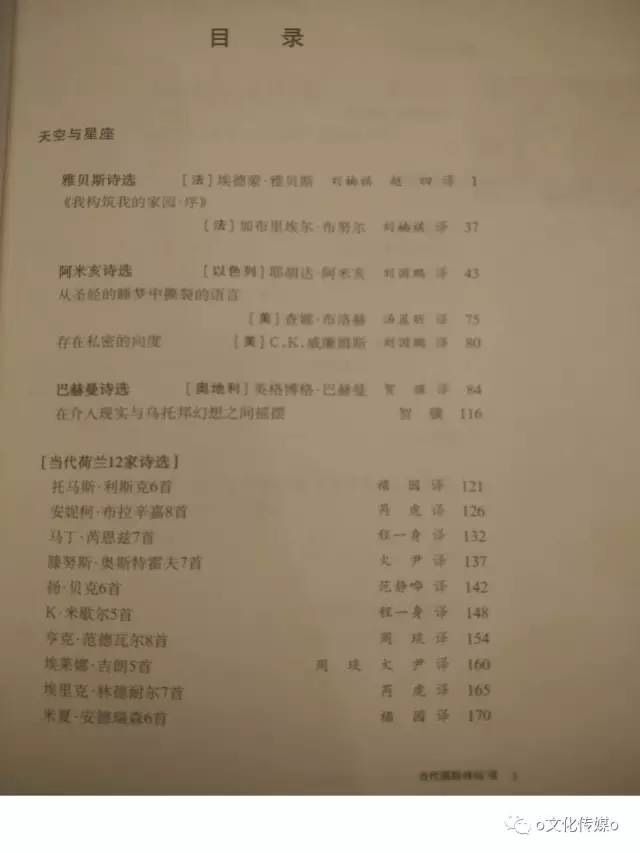

激發(fā)我寫下以上文字的是本期“天空與星座”欄目輯入的兩位猶太詩人,埃德蒙. 雅貝斯和耶胡達. 阿米亥,尤其是雅貝斯。和阿米亥不同,這位大師級的詩人—哲學(xué)家盡管在戰(zhàn)后法國以至歐美早已聲名卓著、影響廣布,在中國語境中卻跡近初出茅廬,有待百科百度為其單立一個詞條。然而,聲名的大小并不妨礙其作品的沖擊力,因為這種沖擊力就來自其語言本身:既來自其深邃、豐饒和強烈中所蘊含的巨大能量,更來自其內(nèi)在的、溝通沉默的質(zhì)詢。僅就開篇第一首而言,其標(biāo)題《缺席的場域》之于我就是一個質(zhì)詢,首句“無主之地,沉迷的紙頁”更是;接下來,類似的質(zhì)詢在在都是,比如“我的日子是根的日子/ ……大地浸漬于/ 遠(yuǎn)行的幻夢中”;比如“我拆卸不慌不忙的/ 發(fā)條裝置尋找神諭……但時間仍有待降生”;比如“花朵們列隊展示技藝精湛的率真。花莖/ 效仿空間超卓的女冒險家”;比如“我的奧秘是座座果園。/ 神秘中絕無戲法”……

詩的質(zhì)詢永遠(yuǎn)指向未知、未明,換句話說,有待命名的存在領(lǐng)域。此乃詩的原動力,亦為普世的詩學(xué)真理。在這方面,那些被認(rèn)為苦難深重、迷霧重重的民族有更多的理由吁請詩的勘探,而作為其發(fā)聲器官的詩人們,于此也負(fù)有更大的責(zé)任。人們已經(jīng)一再從民族性格和歷史境遇的角度探討過近代以來猶太民族和中華民族的相似性;然而,雅貝斯的質(zhì)詢更多提示的,卻是二者在領(lǐng)悟詩學(xué)真理方面存在的重大差異。我甚至認(rèn)為,正是由于這種差異,使近三十年來的中國當(dāng)代詩歌一方面自我呈現(xiàn)為新詩百年中最富雄心、活力和成就的時期,另一方面又遲遲不能誕生如雅貝斯或阿米亥那樣筑基于深邃的思想,兼具廣闊和透徹、從容和銳利,堪稱偉大的詩人。這當(dāng)然不是在指責(zé)什么,但也肯定不止是某種私心的痛楚——真要說痛楚的話,倒不如說首先和比較視野中新詩及其傳統(tǒng)的某種基因缺憾有關(guān)。曾在另一場合讀到過法國猶太教詩人、散文家和畫家馬克斯.雅各布的一段獨白,征引于此或可謂直指要害。如下:

我感謝您讓我誕生于受難的猶太種族之中,因為只有受難且知道自己受難,并把自己的受難奉獻給上帝的人才能獲救。所以從我壓抑、可憎的童年開始,您使讓我在這個已然蒙受屈辱的種族中受難,而假如你不曾讓我意識到這一點,那么您一定會為我安排妥,讓我有朝一日能為得拯救而向你呈貢我的奉獻。

雅各布被認(rèn)為是雅貝斯的良師益友;而更重要的是,只要循此稍作推源溯流,就可以發(fā)現(xiàn)一種基于絕望中的希望而彼此照亮、相互涵養(yǎng)的主體信念氛圍,或一條從內(nèi)部貫穿、維系著所謂“猶太精神”,并令其生生不息的詩學(xué)金鏈。百年新詩或許還來不及形成這樣的氛圍,這樣的金鏈;問題在于,設(shè)若一直缺失如雅各布那種對苦難和使命、自由和負(fù)荷關(guān)系的充分領(lǐng)悟,這“來不及”是否終于只是令我們自己難堪的借口,而我們又據(jù)何面對滄海桑田而探究什么詩學(xué)真理呢?

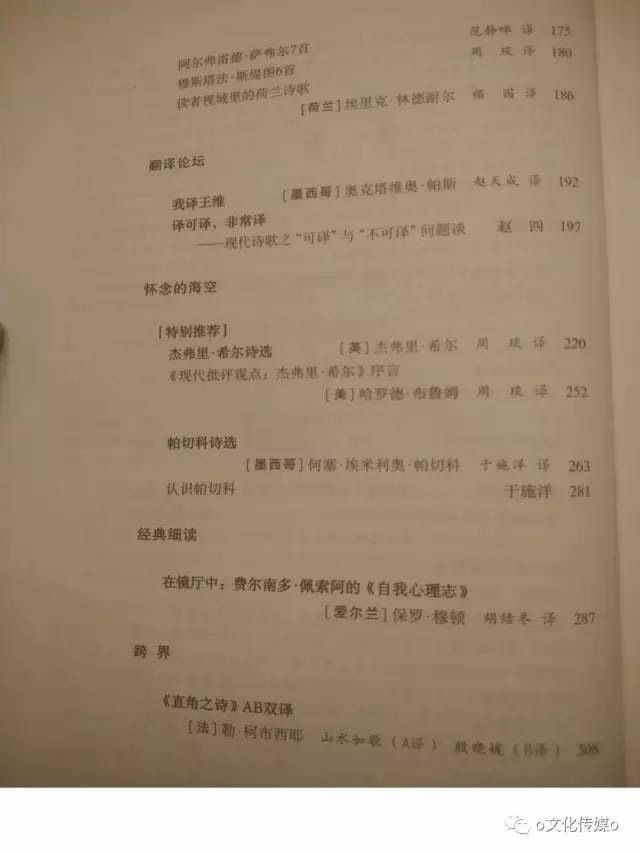

很抱歉讓個人的雜感霸占了本該屬于內(nèi)容點評的篇幅。好在讀者自會有各自的體認(rèn)和判斷。最后我要借此向黃紀(jì)云先生表達深摯的感謝,若不是他的慷慨捐助,已被一再延誤的本期《詩壇》肯定還將繼續(xù)延誤下去——盡管經(jīng)費并非延誤的唯一理由。

2016歲末,世茂奧臨

作者:唐曉渡

來源:文化傳媒

純貴坊酒業(yè)

純貴坊酒業(yè)