一本詩歌翻譯雜志會改變什么?

——《光年》創(chuàng)刊大家談

提問者:

陳家坪

參與者:

王家新

傅浩

遠洋

楊小濱

冷霜

張偉棟

葉美

李棟

➀ 《光年》從何而來?往何處去?

➁ 翻譯 vs 語言:一場永無休止的挑戰(zhàn)

➂ 翻譯 = 創(chuàng)造性改寫?

➃ 翻譯過程中感觸最深的是什么?

➄ 我們?nèi)绾伟l(fā)掘時代主題?

➅ 為《光年》建言

早在1827年,歌德就開始呼喚一個世界文學時代的到來,他說:“我愈來愈深信,詩是人類的共同財產(chǎn)。詩隨時隨地由成百上千的人創(chuàng)作出來......世界文學的時代已經(jīng)快要來了,現(xiàn)在每個人都應(yīng)該出力促使它早日來臨。”那些原本存在于個別民族地區(qū)的文學,借助成功的翻譯,跨越地理、時空、社會、性別等種種邊界,進入到世界文學的范疇。

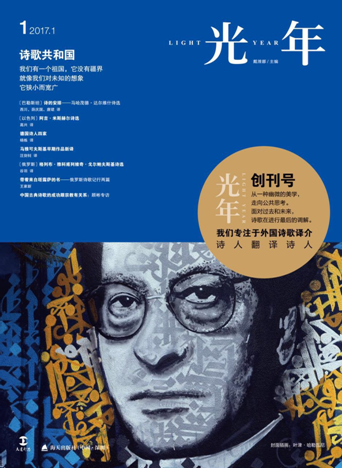

《光年》創(chuàng)刊號“詩歌共和國”,亦可看作是對世界文學構(gòu)想的一次具體實踐,并有著更為明確的發(fā)生語境:在漢語新詩誕生百年之際,有必要將比詩歌更為邊緣化的翻譯召喚到公眾視野,重新審視其對新詩創(chuàng)作產(chǎn)生革命性的作用。我們期望延續(xù)詩人譯詩的傳統(tǒng),讓翻譯成為詩歌的燈塔,激活當代詩歌創(chuàng)作,拓寬當代詩歌視域,讓詩歌成為永恒的時尚,并引發(fā)人們對歷史文明與當下社會的公共思考。

《光年》由青年詩人戴濰娜博士出任主編,著名漢學家顧彬,詩人楊煉、王家新、西川,翻譯大家高興、谷羽、汪劍釗、傅浩等共同參與,帶您領(lǐng)略當今全球10個國家最負盛名的18位詩人的代表作。其中包括近兩年來在世界詩壇聲名響亮的巴勒斯坦詩人馬哈茂德•達爾維什、加拿大女詩人瑪格麗特•阿特伍德的最新詩作。

跨越語言的鴻溝絕非易事。跨語際實踐激蕩出美妙的火花,也無可避免地在后殖民語境下被重構(gòu)和異化。而對于詩歌翻譯,困難還來自對語言本身純正的要求,如音樂感。弗羅斯特曾言:“詩就是在翻譯中丟失的東西”。翻譯過程中的損益是我們須正視的問題,翻譯本身包含著矛盾——沒有任何東西可以化約為它自身以外的東西,翻譯嘗試用一種事物解說另一種事物,注定是一場不完美的勞作,完全忠實的翻譯根本就不存在,事實上,我們需要克服雙語詞典塑造的對等神話。

意大利有句古諺語:“翻譯者即反逆者”。翻譯正是打破語言樊籬、重建巴別塔的勇敢嘗試。從源語到目標語的跨語際旅行中,一首詩在新的語言里獲得了新的生命,甚至有種說法認為,翻譯是一種創(chuàng)造性的改寫——這固然引發(fā)了無數(shù)爭議。

那么,翻譯與我們的現(xiàn)代漢語之間到底發(fā)生了怎樣的碰撞?譯者在其中發(fā)揮了怎樣的作用?如何把握直譯與異譯?到底什么是好的翻譯?翻譯究竟意味著什么?如今,我們又期待著怎樣的詩歌翻譯?

《光年》創(chuàng)刊號面世,無疑正是伴隨著對上述疑問的回答。

《光年》公號編輯

羅曼

1

《光年》從何而來?往何處去?

陳家坪:《光年》是一本詩歌翻譯雜志,其創(chuàng)刊的立意,在于為中國當代文化的自我認知提供一個新的視角。我們知道,現(xiàn)代詩是伴隨著中國近百年來社會現(xiàn)代化發(fā)展而誕生的,五四時期提倡用白話文寫現(xiàn)代詩,形成新詩一百年。這種對世界各種語言文明的吸收、消化與再創(chuàng)造,是我們當代文化新的、最有活力的文化傳統(tǒng),《光年》正是誕生于這樣一個傳統(tǒng)之中,旨在宏揚和發(fā)展這一傳統(tǒng)。那么,我們將有什么可為?現(xiàn)在聽聽您的高見?

王家新:的確,百年新詩的發(fā)展一直伴隨著翻譯。翻譯不僅對新詩的創(chuàng)作和藝術(shù)探索產(chǎn)生了重要刺激和影響,它本身已成為現(xiàn)代語言文化變革和創(chuàng)造最具活力的一部分。正是在這一“傳統(tǒng)”下,《光年》應(yīng)運而生。我自己多次闡述過“詩人作為譯者”、創(chuàng)作與翻譯互動這一“現(xiàn)代傳統(tǒng)”,相信《光年》會對這一傳統(tǒng)的重建、對推動中國詩歌的發(fā)展及其與世界文學的對話產(chǎn)生積極作用。如果說在五四時代翻譯起到了解放社會和語言的重要歷史作用,在今天這種全球語境下,我們更需要一種真正開闊、透徹的國際性視野,需要不斷為我們的詩歌和語言文化提供新的資源、參照和拓展力,需要形成更敏銳、更強有力的吸收力和創(chuàng)造力,需要“多種涌流”從我們體內(nèi)流過并“重新界定著周邊的土地”。正因此,我對《光年》的創(chuàng)刊感到興奮。

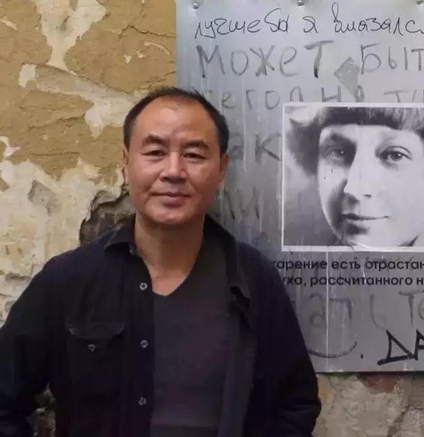

王家新,詩人,教授,翻譯家。譯有葉芝、奧登、策蘭、茨維塔耶娃、曼德爾施塔姆、阿米亥等人的作品,出版有《新年問候:茨維塔耶娃詩選》《保羅•策蘭詩文選》等

遠洋:新詩百年,詩人譯詩已形成一種傳統(tǒng),穆旦、馮至、戴望舒、陳敬容、鄭敏等眾多優(yōu)秀詩人翻譯的外國詩歌,滋養(yǎng)了一代代詩人。說翻譯詩歌是中國新詩的養(yǎng)母或奶媽,并不為過。如果沒有大量外國詩歌的譯介,特別是優(yōu)秀詩人來翻譯詩歌,很難想象,今天的新詩會是什么面貌。翻譯是刷新,不僅僅是語言層面的刷新,而且更深層意義上,是審美觀和世界觀的刷新——刷新我們看待世界的眼光,刷新我們的思想和思維方式,進而改變我們自己,揚棄舊我,創(chuàng)造新我。翻譯帶來的陌生化、異質(zhì)化,實際上是語言、美學及思想的革命。詩人譯詩不僅僅是犧牲和奉獻,更是精神的傳承——一代代盜火的普羅米修斯,使詩歌薪火相傳,不斷注入新鮮血液,獲得新生。

目前國內(nèi)專門譯介外國詩歌的刊物,只有不定期出版的《當代國際詩壇》,《光年》是第二家,創(chuàng)刊號在封面上打出“我們專注于外國詩歌譯介、詩人翻譯詩人”的口號,非常醒目,體現(xiàn)了高屋建瓴的辦刊宗旨。互聯(lián)網(wǎng)使全世界真正變成了地球村。近些年來,詩歌借助于網(wǎng)絡(luò)新媒體,插上了光速的翅膀,前所未有地擴大了詩歌傳播的范圍,激發(fā)起更多的人參與詩歌寫作,更多的讀者閱讀詩歌。《光年》名字取得也響亮,有鮮明的時代特征。相信《光年》只要定位準確,組織得力,在譯介外國詩歌方面必將大有可為,開拓出一個新的詩歌空間。

張偉棟:《光年》的確大有可為,但是必須首先清楚自己的處境。這里首要的問題是,八十年代以來我們的詩歌翻譯主要集中在現(xiàn)代主義詩歌這一大的范圍之內(nèi),在我們的語境中,現(xiàn)代主義詩歌已經(jīng)不能與當代經(jīng)驗完整地契合,現(xiàn)代主義自身的邏輯已經(jīng)開始瓦解。《光年》應(yīng)該立足于以翻譯的視角構(gòu)建一種當代詩的視野,我覺得這恰恰是今天的翻譯都沒有自覺做到的。

傅浩:繼續(xù)發(fā)展新詩傳統(tǒng)并不意味著只平行譯介當代外國詩,而應(yīng)像艾略特、龐德那樣,面向世界上全部文學傳統(tǒng)。我們只要面向當代讀者,用現(xiàn)代漢語翻譯任何時期的外國詩,就有可能還原其當代性。要知道,每個時代的作者都是為同時代人寫作的。那么,翻譯作品也是同樣,我們不應(yīng)當也不可能用文言翻譯莎士比亞給明代人看。埃茲拉•龐德之所以“為西方世界發(fā)明了中國詩”,就是因為他把中國的古詩“翻譯”成了現(xiàn)代英語。而五四以來的漢譯引進的也是世界各國各個時期的作品,并不限于現(xiàn)當代。翻譯本身就是一種陌生化和現(xiàn)代化過程。對譯作的模仿或曰橫向的借鑒則不斷更新著傳統(tǒng)。

楊小濱,詩人,評論家,耶魯大學文學博士,現(xiàn)任職于中央研究院中國文哲研究所,著有《否定的美學∶法蘭克福學派的文藝理論和文化批評》《歷史與修辭》《The Chinese Postmodern》,詩集《穿越陽光地帶》《景色與情節(jié)》漢英雙語詩選《在語言的迷宮里》

楊小濱:任何主體都無法逃離他者。中國現(xiàn)代文學,包括新詩、現(xiàn)代詩,是建立在翻譯文學基礎(chǔ)上的。沒有翻譯文學,就沒有中國現(xiàn)代文學。對另一種語言文字的迻譯,也就是與另一種文化的對話,這需要一種促進雙向互動的智慧。因此,關(guān)鍵還不在于如何擁抱他者,而在于如何把握和創(chuàng)造出他者。

葉美:祝賀《光年》雜志創(chuàng)刊,我把它看做是翻譯對過去百年新詩發(fā)展影響的有力回應(yīng)。作為專門的詩歌翻譯雜志,它像在早期新詩尋求合法性的過程中,從西方翻譯詩歌那里尋找資源一樣,也將繼續(xù)生成這種原動力。從這一點出發(fā),我希望《光年》能夠有意識地梳理百年新詩以來翻譯觀念,翻譯技巧,翻譯和創(chuàng)作之間互動的關(guān)系脈絡(luò)。

2

翻譯vs語言:一場永無休止的挑戰(zhàn)

陳家坪:中國是一個高度重視詩教的國家,《詩經(jīng)》、《楚辭》培養(yǎng)了我們對自然生活、人類世界和個人品格的理解,杜甫、李白等詩人把中國古典詩歌推向了高峰,形成了我們這個民族的語言世界,用我們完整而獨特的民族語言去轉(zhuǎn)化世界其它民族的語言,在您看來,在不同時期的背景下,這里面存在著哪些不一樣的問題?

王家新:詩歌是對語言的發(fā)掘、提煉和提升,到最后,它甚至成為判斷這種語言的依據(jù)和最高標準。我們?yōu)闈h語自豪,就因為我們擁有王維李白杜甫這樣的偉大詩人,他們構(gòu)成了我們“語言的光榮”。因為他們,漢語言才可以和世界上任何一種語言相抗衡和媲美。

但是話說回來,世上任何一種語言都有著它自身的局限和匱乏性,這就是我們?yōu)槭裁葱枰g。只有通過翻譯才能打破一種語言的封閉性,使另一些語言文化參照出現(xiàn)在我們面前。如果說任何一種語言都不是絕對的、完美的,翻譯的使命,正如本雅明所說,“即表現(xiàn)語言之間至關(guān)重要的互補關(guān)系”。

另外,語言又總是不斷變化和發(fā)展的,它不會到杜甫為止,也不會到曹雪芹為止,縱然他們都很偉大;正是在這一歷史進程中,翻譯起到了拓展、刷新和激活語言的重要作用。比如說在三十年代,趙蘿蕤通過翻譯《荒原》,不僅使人們一睹“艾略特的杰作”(朱自清語),而且給中國新詩帶來了一種具有強力刺激和沖擊的語言,比如“四月是最殘忍的一個月”“我要給你看恐懼在一把塵土里”,等等,我想在那時都會令中國詩人們感到驚異。正因為受此“翻譯體”的影響,并充分吸收了語言的新質(zhì)和異質(zhì),他們在三、四十年代把中國新詩推進到一個新的階段。

再比如說穆旦自己,無論他翻譯的普希金,還是英國現(xiàn)代詩,都深刻影響了我們的詩歌和語言,他的意義不僅在于譯出了那么多好詩,而且通過翻譯在錘煉一種對詩和散文都有效的詩性言說,在摸索一種現(xiàn)代中國知識分子的說話方式。已故作家王小波就曾談到他早年讀到穆旦譯《青銅騎士》后那種“雍容華貴的英雄體詩”對他一生的影響,他甚至認為如果沒有穆旦和王道乾這樣的翻譯家,“最好的中國文學語言就無處去學。”

在今天,翻譯依然具有給我們的語言帶來“灼熱的新質(zhì)”的意義。這我在翻譯策蘭和曼德爾施塔姆的過程中都切身體會到了。他們在語言上驚人的創(chuàng)造力,不僅促使我從一片“規(guī)規(guī)矩矩的土地”進入到一個“海洋的核心”去勞作(“泥濘的莊稼,風暴的吊桶,/這不是規(guī)規(guī)矩矩的農(nóng)民的土地,/卻是一個海洋的核心。”曼德爾施塔姆),而且他們對語言的顛覆和發(fā)掘也都令我震動,比如說策蘭,很多時候他簡直是在發(fā)明一種語言,比如他把“烏鴉”與“天鵝”強行拼在一起(我姑且譯為“烏鴉之天鵝”),不僅自造了一個復合新詞,簡直是在創(chuàng)造一種新的生物了。這種命名,不僅打破了語言常規(guī),也在扭轉(zhuǎn)著我們對事物的慣性認知。

這種對語言的挑戰(zhàn)和創(chuàng)造,肯定會對當下的詩人們產(chǎn)生莫大刺激和啟迪,且不說許多年輕的詩人,就說多多這樣的同樣具有“語言怪才”的“老革命”,也多次對我講“你翻譯的策蘭,我豈止看一遍,三遍,四遍!”

遠洋:魯迅先生曾說:“我國文字有三美,意美以感心,音美以感耳,形美以感目。”又說,我國的漢字是“東方的明珠瑰寶。它不是詩,卻有詩的韻味;它不是畫,卻有畫的美感;它不是舞,卻有舞的節(jié)奏;它不是歌,卻有歌的旋律。” 漢語作為象形文字,本身帶著意象性;發(fā)音響亮,抑揚頓挫,音調(diào)鏗鏘,富有力度和節(jié)奏感,同樣可以營造音樂美;從古漢語到現(xiàn)代漢語,詞匯足夠豐富;另外漢語用詞更為簡潔、精煉,適合于詩歌含蓄的表達。這些特點,也許是我們在翻譯中可以運用的優(yōu)長。

斯坦利•摩斯與傅浩在紐約,2006年。傅浩,中國社科院外文所研究員,譯有《葉芝抒情詩全集》《喬伊斯詩全集》《約翰•但恩詩選》《威廉•卡洛斯•威廉斯詩選》《斯坦利•摩斯詩選》等

傅浩:語言不是一成不變的,而是像變形蟲,只有不斷吞噬所遇到的外來文化營養(yǎng)才能存活下去。世界上有許多語言死了,部分原因即停止了吸收外來營養(yǎng)。如果沒有佛經(jīng)翻譯和近代經(jīng)日語的轉(zhuǎn)譯,漢語甚至無法勝任精密的抽象思維。通過翻譯吸收外來文化,重在異化,而非歸化。對于陌生的事物,最初甚至可能只是音譯其名,而后直譯加注解,大眾熟悉了其涵義,也就認可了其假名。一味歸化則意味著閉關(guān)鎖國,盲目自大。保持民族語言純凈的關(guān)鍵不在于拒絕外來詞語,而在于唯陳言之務(wù)去。每個時代語言不同,但去舊更新的發(fā)展機制并無二致。

葉美:據(jù)《冊府元龜》的《外臣部•鞮譯》記載,最早的翻譯開始于3000年的周朝,但除了從東漢到北宋末年的佛經(jīng)譯介,真正大規(guī)模的翻譯浪潮是從清末民初開始的,戊戌變法之后,那一代人為了文化啟蒙的目的,只是想把新思想裝入舊詩的體裁里,當時我國現(xiàn)代的新體詩還沒有誕生,詩歌都是用古詩的體裁翻譯的。過于注重形式,用的是中國傳統(tǒng)詩歌舊的格律,在某種程度上限制了對原作內(nèi)在含義的表達。

到了五四時期,魯迅和瞿秋白等人提倡“硬譯”,“翻譯——除去能夠介紹原本的內(nèi)容給中國讀者之外——還有一個很重要的作用:就是幫助我們創(chuàng)造出新的中國的現(xiàn)代語言。”(瞿秋白致魯迅書信)。所謂“硬譯”主要指吸收外國的語法和句子,豐富中國語言,同時又不至于歪曲作者的愿意。他們堅持用白話文在語法和詞語上要創(chuàng)新。這時他們不拘泥于形式的做法,并且對嚴復提出的“信達雅”翻譯觀有了新的認識。現(xiàn)在的翻譯界仍然還有關(guān)于直譯和意譯的爭論,優(yōu)秀的譯者們在繼續(xù)建構(gòu)各自的詩學理想。

3

翻譯 = 創(chuàng)造性改寫?

陳家坪:有專家認為,漢譯詩是中國詩歌創(chuàng)作的一種,因為翻譯的詩意味著重新創(chuàng)造,事實上,再好的翻譯,也無法還原為原作。您認為這樣來定位漢譯詩在中國詩歌中的存在有意義嗎?

王家新:由于兩種語言文化系統(tǒng)的“不對等”等原因,翻譯是無法完全“還原為原作”的。人們所說的“忠實”從來就是一個可疑的神話(嚴格說,翻譯從一開始便是不忠實的)。當然,我們?nèi)圆环涟选爸覍崱弊鳛橐粋€翻譯原則,但它不可能是那種字面意義上的“還原”。有那種亦步亦趨的所謂忠實,但也有一種通過“背叛”達到的忠實,當然我們還可以看到一種“更高的忠實”,那是卓越、偉大的翻譯所達到的境界。

問題還在于:如果不能以富有創(chuàng)造性的方式賦予原作以生命,這樣的“忠實”很可能就是平庸的,甚至是毫無意義的。這樣的“忠實”其實是對翻譯本身的貶低。本雅明就這樣說:“如果譯作的終極本質(zhì)僅僅是掙扎著向原作看齊,那么就根本不可能有什么譯作。原作在它的來世里必須經(jīng)歷其生命的改變和更新,否則就不成為其來世(afterlife)。”

因此我贊同翻譯“意味著重新創(chuàng)造”這樣的看法,雖然這種創(chuàng)造是有其自身限制的。也正因此,那些優(yōu)秀的翻譯具有了獨立的、與原作相等的詩歌意義,甚至有些比原作更令人眩目。龐德的《神州集》,策蘭對莎士比亞十四行詩、帕斯捷爾納克對《哈姆雷特》的翻譯等卓越例證我們都已有所了解,法國哲學家齊奧朗在談到策蘭用德語翻譯他的《解體概要》時就這樣感嘆:“我愈來愈視翻譯為一項卓越的事業(yè),一種幾乎和創(chuàng)造性作品等同的成就。”而中國現(xiàn)代那些優(yōu)秀的詩人譯者,如梁宗岱、卞之琳、戴望舒、趙蘿蕤、馮至、穆旦、陳敬容、袁可嘉、王佐良等等,在我看來也不差,他們創(chuàng)造性的翻譯,不僅使譯詩本身成為一種藝術(shù),還構(gòu)成了新詩史上最具有持久價值的一部分。如果我來編一部中國現(xiàn)代詩歌史或作品選,我肯定會給翻譯以應(yīng)有的重要位置,我也很可能把創(chuàng)作和譯作混編,這樣一部詩歌史或作品選,不僅會令人“刮目相看”,重要的是,這樣才能更真實、更充分和全面地體現(xiàn)出數(shù)代詩人所做出的杰出貢獻以及整個中國現(xiàn)代詩歌所達到的藝術(shù)成就。

另外我還想說,翻譯當然與創(chuàng)作相通,并具有創(chuàng)作的意義,但它又是一個相對獨立的文學領(lǐng)域。它有自身的獨特價值和目標,它甚至為創(chuàng)作所不能替代。就我自己來說,我從事翻譯主要是為我所信奉的語言價值、精神價值工作,而不單是為了從中吸收一點創(chuàng)作靈感,如果那樣就太功利了,也降低了翻譯的意義。茨維塔耶娃就曾這樣說:“我的火不是為了煮粥而點燃的。”

遠洋:對,翻譯本身是重新創(chuàng)造,譯者也是創(chuàng)作主體。譯詩不是摹仿、復制,也不僅僅是語言的轉(zhuǎn)換,而是更高意義上的創(chuàng)造。譯者譯詩類似于上帝造人,要灌注以生命的氣息。不僅要求譯者吃透原作,在語言層面的融匯貫通,而且更重要的、最根本的,是譯者與原作者靈魂層面的交會融合,達到出神入化的境界,才能進入詩的創(chuàng)造。掌握住形式特征,又能擺脫形式的束縛,抓住精神實質(zhì),才能如庖丁解牛,“以神遇而不以目視,官知止而神欲行”,游刃有余,分寸拿捏得恰到好處,從而無為而無不為,這也暗合于中國傳統(tǒng)美學——道法自然,得魚而忘筌。

但與此同時,應(yīng)該警惕的是,翻譯的創(chuàng)造性應(yīng)該是有分寸、有限度的。在這里,嚴復的“信達雅”之說,其實能真正做到一個信字就已足矣。信已含達意;刻意求雅則難免篡改、歪曲原作。原作風格不應(yīng)改變。信即忠實,忠實于原文,包括形式與內(nèi)容,或者進一步說,有語言和精神兩個層面。信的最佳程度,是形與神和原作皆高度一致。譯詩是再創(chuàng)作,但不可肆意篡改;譯詩要面對讀者,但不可一味迎合讀者;譯詩要挑戰(zhàn)難度,而不是降低難度;不能把卓越的詩翻譯成平庸的詩,更不能以翻譯的名義糟蹋詩歌,嘩眾取寵。

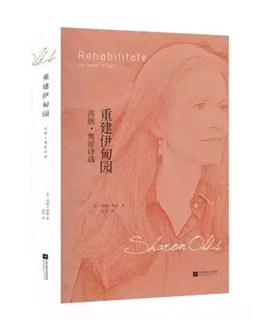

《重建伊甸園 莎朗•奧茲詩選》,譯者遠洋,翻譯諾貝爾獎、普利策獎、艾略特獎等20余部詩歌集,涉及30多位詩人,譯詩集《亞當?shù)奶O果園》《夜舞——西爾維亞•普拉斯詩選》《重建伊甸園——莎朗•奧茲詩選》等

只有透徹理解,才能做到忠實,力求形神兼?zhèn)涞貍鬟_出原作的韻味。如前面所說,可以充分發(fā)揮漢語的優(yōu)長進行再創(chuàng)造。而且我體會到,寫詩的經(jīng)驗對譯詩確實有益,使詩人譯詩時能夠在形式及技巧的處理上駕輕就熟。翻譯當然無法完全還原原作,但可以盡可能完美的再現(xiàn),或者更恰當?shù)卣f是“表現(xiàn)”原作;優(yōu)秀的譯詩,和原作比不一定遜色多少,有的甚至可能會超過原作。

傅浩:譯詩是翻譯,翻譯有所創(chuàng)造,但有所本,不全等于創(chuàng)作。沒有原作,就沒有翻譯;翻譯離開原作再遠,只要你承認有來源,就不是創(chuàng)作,否則即為剽竊。美國語言協(xié)會對剽竊的定義中有云,襲用他人想法不加注明即為剽竊,何況翻譯?以譯詩為創(chuàng)作者大概都是學埃茲拉•龐德的壞榜樣。其實龐德早期對翟理斯和費諾羅薩原譯所做手腳僅僅屬于編輯加工范疇,絕不能算做翻譯;后期翻譯《詩經(jīng)》等,也是在華人學者的襄助下,做類似林琴南的工作,實為潤色。他的所謂“翻譯”給后來的外語不夠好卻喜歡弄翻譯的詩譯者提供了借口。實際上,譯詩是譯詩,創(chuàng)作詩是創(chuàng)作詩,二者不可混為一談。譯詩自有獨立存在的價值,盡管現(xiàn)在許多創(chuàng)作詩長得像蹩腳的譯詩。

葉美,詩人,譯者,曾獲北大未名詩歌獎,著有詩集《蝴蝶的肖像》《周年》,譯有奧登、米沃什、海倫•文德勒等人的文論,與人合譯《非洲詩選:這里不平靜》等

葉美:這樣的定位雖然略顯有點武斷,但我覺得卻是有意義的。人們對詩歌翻譯抱有的一個誤區(qū)就是要求譯文和原文一樣,我們應(yīng)該改變這種思維,雖然翻譯確實具有不可譯性,但還是應(yīng)該提倡在準確,貼合之上堅持一種具有創(chuàng)造性張力的翻譯詩學。在新詩的百年發(fā)展中,漢譯詩對新詩的發(fā)生起到了很重要的作用。據(jù)考察第一本外國詩歌翻譯集《拜倫詩選》的譯者是蘇曼殊。這不是偶然的現(xiàn)象,中國新詩史上很多人都同時兼做詩人和譯者的身份。他們的翻譯有時比其詩作影響更大。正如余光中先生說:“我們幾乎可以武斷地說,沒有翻譯,五四的新文學不可能發(fā)生,至少不會像那樣發(fā)展下來。”

李棟:我不太支持這種看法。翻譯的詩不是“重新創(chuàng)造”而是“新創(chuàng)造”,一種比寫漢語詩更難的創(chuàng)造。 一首詩在漢語里沒有,現(xiàn)在通過翻譯來呈現(xiàn),難道不是“新創(chuàng)造”嗎?所謂“重新創(chuàng)造”的說法,我認為是一種落后的觀點。此觀點過分強調(diào)了原文的重要性,而這個原文在漢語里是沒有的。所有語言藝術(shù)都是通過對材料加工整合最后以語言的形式來完成的,對于語言藝術(shù)中的翻譯而言,這種材料已經(jīng)以另一種語言形式存在了。為什么要“還原為原作”?這本身是空想。更為矛盾的是,漢譯詩通常不是去創(chuàng)造在漢語里尚未出現(xiàn)的一種語言的新的可能的形式,而是往往借用和模仿既定的當代漢語詩的語言特點。在這點上,漢譯詩是口是心非的,沒有去“還原”,也就是說沒有以漢語為材料去塑造原文在其自身語言中的表達形式在漢語里的可能形態(tài),而是不斷靠近漢語詩里既定的表達形式。我希望看到的是漢譯詩受原詩的刺激和影響在漢語里創(chuàng)造出新的語言形式和可能性。每一首詩都是“新創(chuàng)造”。詩以文本為載體,每一種語言都可能將其賦之以表達。詩文中很可怕的就是只見文而忘詩了。

冷霜:在中國現(xiàn)代詩的早期階段,漢譯詩的確為詩人們探索現(xiàn)代漢語作為文學語言的可能性提供了寶貴的經(jīng)驗,因此這個說法是大致成立的。但當中國現(xiàn)代詩已經(jīng)確立了自己的基本語言品格之后,就不能一概而論了。文學翻譯活動本身當然總是包含著不同程度的創(chuàng)造性的成分,但能夠更新我們對母語本身認知和感受的漢譯詩,也許只是少數(shù)。

張偉棟:這是有爭議的問題。我個人認為,翻譯是什么根本不重要,重要的是翻譯能夠做到什么,能使得什么發(fā)生。將詩歌的翻譯視為創(chuàng)造,也過于簡化問題,真實的表述是,偉大的翻譯才意味著創(chuàng)造,事實上,想要在翻譯中創(chuàng)造幾乎非常難,或者說真正的創(chuàng)造,幾乎都是鳳毛麟角的,只有偉大的翻譯當中,能讓我們看到這樣的例子。因此,翻譯詩就是翻譯詩,除非它能激發(fā)另一種寫作,另一種閱讀,除此之外不可能是別的。

張偉棟,文學博士,現(xiàn)為海南師范大學文學院副教授,著有詩集《沒有墓園的城市》

楊小濱:我不認為有一種翻譯的標準,傳統(tǒng)的信雅達也只是一種十分中庸、折衷的法則。極端的翻譯,也都有其理由。比如,干脆字對字,現(xiàn)出原文的面貌。或者,干脆意譯成對譯者最有意味的樣子。換句話說,我主張百花齊放。字對字的譯法,也是一種創(chuàng)造,至少創(chuàng)造出了漢語的新境界。但這絕不意味著可以原諒錯誤理解基礎(chǔ)上的誤譯。

4

翻譯過程中感觸最深的是什么?

陳家坪:作為一個譯者,在兩種語言的轉(zhuǎn)換過程中,有什么印象深刻的個人經(jīng)驗和體悟,請您給予分享?

王家新:首先,翻譯絕不是簡單的語言轉(zhuǎn)換,而是一種最深入、艱辛、復雜的文學創(chuàng)造活動;翻譯的問題也并不僅僅在于是否“精通外語”。正如本雅明所定義的,翻譯是一種具有自身特性和價值的“文學樣式”。它不是“從屬性的”,甚至也不是為了“交流”,它在根本上出于對“生命”的“不能忘懷”,出于語言的“未能滿足的要求”。這樣的翻譯不同于一般的語言和意義轉(zhuǎn)換,而是立足于語言自身的發(fā)掘、刷新和創(chuàng)造。它尋求的,是“在諸語言的演化中將自己不斷創(chuàng)造出來的東西”。

可以說,本雅明所說的這些,也恰好是我從事翻譯最深刻的“個人經(jīng)驗”。作為一個本雅明意義上的譯者(而不是在目前中國常見到的那種“譯手”或“翻譯機器”),我也需要“在密切注視原作語言的成熟過程中承受自身語言降生的劇痛”。

還有策蘭。策蘭在與友人談翻譯時曾這樣說:“這是一種練習,那就是等待語言向我說話”。那么,策蘭等待的語言是一種什么樣的語言,幽靈般的語言?從灰燼中復活的語言?在莎士比亞和他的流亡者德語之間另產(chǎn)生的一種語言?甚至,嘴唇誕生之前的語言?

總之,如果說有什么“個人經(jīng)驗和體悟”,我自己的翻譯就伴隨著這么一個歷程。說實話,我在多年前最初翻譯策蘭時還是比較拘謹?shù)模髞頋u漸地,我像策蘭詩歌的英譯者波波夫和麥克休所聲稱的那樣,開始“尋求更高的忠實”,尋求那種“允許我們在英語里再創(chuàng)造”的可能性,最終“使一首詩只是存在于譯文中,一種以驚奇、歧義、鐘愛和暴力所標記的相遇”。

而當我這樣做,我不僅感到了經(jīng)驗的增長(翻譯需要經(jīng)驗,就如同創(chuàng)作需要閱歷),更感到一種“跨躍”,也即哲學家們所說的“從必然王國到自由王國”的跨躍。雖然在翻譯的領(lǐng)域,“自由”從來就是有嚴格限定的。

不管怎么說,在后來我正是這樣從事翻譯的。忠實,當然,沒有這種“忠實”和“犧牲”(布羅茨基在談翻譯時所說的“犧牲”),我也不會投身于翻譯。我翻譯策蘭、曼德爾施塔姆、茨維塔耶娃、洛爾迦這樣的詩人,不僅出于生命的認同,也在于他們?yōu)槲姨峁┝嗽賱?chuàng)造的空間和可能性,用本雅明的術(shù)語來說,提供了豐富的“可譯性”(“translatability”)。在本雅明看來,正是通過這種偉大作品才具有的“可譯性”,原作將自己授予譯作,而譯者也有可能以充滿創(chuàng)造性的翻譯,使其本質(zhì)得到新的更茂盛的綻放。

翻譯是一個充滿爭議的領(lǐng)域,更是一個充滿“奧義”的領(lǐng)域。我當然還會繼續(xù)探索下去,它也會伴隨著我個人的“成長”(縱然我早已不年輕了)。或者說,我仍會一如既往地“忠實”(“愛就是忠實于相遇”,巴迪歐),但是,如果策蘭或洛爾迦的這首詩并不完美或有可能更好,那怎么辦?那在“忠實”的前提下,我就“替他們在漢語中寫詩”(這是我的一個說法),不然我就不稱職。“我愿與那黑暗的孩子一起生活/他想從高海上砍下他的心!”洛爾迦會同意將原文中的“alta mar”(深海、遠洋)變成這個更令人驚異的“高海”嗎?我想他會同意的!

翻譯最終要抵達的,就是這樣一種更深的“默契”。記得阿赫瑪托娃曾用但丁的一句詩來要求自己:“你的筆要僅僅追隨口授者”。創(chuàng)作如此,翻譯更是如此。正是在這樣一個步步追隨的過程中,一個譯者才有可能達到所謂“更高意義上的忠實”。

遠洋:經(jīng)常碰到有些朋友問及我如何對待直譯與意譯的問題。我以為,無絕對的直譯,只是相對的,否則在漢語里都不通。直譯是入手門徑,意譯必須把握好分寸,絕不可違背、歪曲和篡改原意,否則就是錯譯。二者都必須以忠實于原作為前提,以精確為指歸。譯文的順溜多是對原文的背叛和歪曲。真正忠實于原文的翻譯所帶來的陌生化、異質(zhì)化,實際上是對陳詞濫調(diào)的清理,是語言的刷新,是一次語言革命。“直譯”或“異化”不是粗制濫造的借口,“創(chuàng)造性”也不是胡亂譯的理由,“詩人譯詩”更不是錯譯的庇護所。原文都沒弄懂,中文又寫不通順,以己之昏昏,豈能讓讀者昭昭?

詩歌翻譯如禪宗的漸悟和頓悟派,但即便是在一個譯者身上,有時有從漸悟到頓悟的過程,有時立刻頓悟,有時二者渾不可分。譯者歷經(jīng)磨礪,融入生命體驗,其作品方能達到忠實原作又物我兩忘、爐火純青的境界:“直譯”與“意譯”的界限消失于無形;而無論“歸化”還是“異化”,皆臻于化境。

巴別塔,《創(chuàng)世記》11:1-9:“那時,天下人的口音,言語,都是一樣。他們往東邊遷移的時候,在示拿地遇見一片平原,就住在那里。他們彼此商量說,來吧,我們要作磚,把磚燒透了。他們就拿磚當石頭,又拿石漆當灰泥。他們說,來吧,我們要建造一座城和一座塔,塔頂通天,為要傳揚我們的名,免得我們分散在全地上。耶和華降臨,要看看世人所建造的城和塔。耶和華說,看哪,他們成為一樣的人民,都是一樣的言語,如今既作起這事來,以后他們所要作的事就沒有不成就的了。我們下去,在那里變亂他們的口音,使他們的言語彼此不通。于是,耶和華使他們從那里分散在全地上。他們就停工,不造那城了。因為耶和華在那里變亂天下人的言語,使眾人分散在全地上,所以那城名叫巴別。”

語言之隔如同世界之隔,譯者的任務(wù)是打破語言的樊籬,重建上帝摧毀的巴比倫之塔。我覺得,在詩歌翻譯中,與其說譯者是助產(chǎn)士,把原詩從外語世界中接生到新的語言世界;還不如說,譯者本身就是母體——原詩只是一粒種子、一個胚胎,經(jīng)由譯者巧妙移植、精心孕育而誕生,是譯者賦予它新生命——譯者用自己的精氣神來滋養(yǎng)它,灌注以生命的活力、節(jié)奏和呼吸——就像十月懷胎,一朝分娩,誕生了一個有血有肉、會哭笑喊叫、活蹦亂跳的嬰兒。因此,譯詩不是原詩的影子和回聲,而是原詩的轉(zhuǎn)世重生——如同有靈魂的生命個體,在另一種語言世界里獲得新鮮的血液和呼吸,在另一個國度中投胎出世,具有相對獨立的藝術(shù)生命,成為新的詩歌。假如對照來看,外語原文與漢語譯文如一母同胞的雙胞胎。

借用中國畫論的觀點,就是要“傳神寫照”。古代人物畫家顧愷之在他的畫論中提出了“傳神寫照”,把“傳神”作為評畫的第一標準。而如何能畫好傳神,做“到神儀在心”呢?顧愷之在其《傳神論》中又提出了“遷想妙得”這一方法。“遷想”和“妙得”是因果關(guān)系。意思是畫家在藝術(shù)創(chuàng)作的過程中,要把主觀的情思投入到客觀對象中去,使客體之神與主體之神融合為“傳神”的,完美的藝術(shù)形象。離開了“遷想”,離開了藝術(shù)家的主體意識是不可能獲得傳神的藝術(shù)形象的。從這一點可以看出,藝術(shù)家的情感注入十分關(guān)鍵,只有作者情感的真實才能與客體去交流,這是畫好“傳神”的關(guān)鍵。譯詩同樣如此,重要的不只是精確的詞語轉(zhuǎn)換,更為關(guān)鍵的,是栩栩如生地再現(xiàn)原作風格和作者的精神氣質(zhì)。

這不僅要求譯者吃透原作后在語言層面的融鑄再造,而且更重要的、最根本的,是譯者與原作者靈魂層面的合一——融為一體,從而成為原作者在漢語里的化身。用王家新老師的話來說,就是“在漢語里替他們寫詩”。這種出神入化的境界,應(yīng)該是詩歌譯者的最高追求。對于具體到不同翻譯對象,必須能夠以詩性的直覺“進入角色”,甚至感覺到像“靈魂附體”一樣,才能把握住原詩的格調(diào)、韻味、語氣這些難以言傳的東西,才能賦予譯詩以生命,體現(xiàn)出其獨特的風格特色。否則,即使在遣詞造句上煞費苦心、亦步亦趨,恐怕也是很難學會、摹仿不來的,結(jié)果也難免千人一面,完全走樣,更談不上傳達其神韻了。當然,翻譯作品不可避免地要打上譯者的印記,但好的譯者應(yīng)該是“性格演員”,譯誰是誰。

譯詩也是遺憾的藝術(shù),譯詩無止境,沒有最好,只有更好。差之毫厘,可能謬之千里。《詩經(jīng)•小雅》云:“戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢,如臨深淵,如履薄冰。” 《易經(jīng)》乾卦說:“君子終日乾乾,夕惕若,厲,無咎。”對于譯詩,必須懷著敬畏之心,必須戒懼恐懼,不敢馬虎懈怠,不可草率從事。只有老老實實地虛心學習,埋頭苦干,日琢月磨,一步一個腳印地向前邁進。

傅浩:學國畫,除書法基礎(chǔ)外,先學工筆,后學寫意是正途,否則易失之狂野粗陋。學譯亦然,應(yīng)先求精確,以直譯為主,熟練后自會變通。以意譯為主,不是初學,就是外語不夠好,否則就是狂妄。

我常說,翻譯沒什么訣竅,只要兩種語言都好,都達到熟悉各種文體,能自由創(chuàng)作的水平即可,那么翻譯只是換一種說法而已;

不能全程使用純外語詞典(科技術(shù)語除外)做翻譯,說明翻譯水平還不夠高;用純外語詞典翻譯才是真正的翻譯;借助外語-譯語詞典的翻譯一半應(yīng)歸功于詞典編纂者;

喜用華麗詞藻、成語、熟語、生僻語、陳腔濫調(diào)的文學用語,甚至生造詞語,都是初學者的表現(xiàn);

譯后最好放一段時間再看,不要急于拿出去發(fā)表。人說翻譯是遺憾的藝術(shù)。我早年發(fā)表太快,后來譯著一有機會再版就修改,改無止境。自己能修改自己的譯作,是翻譯水平提高的標志,創(chuàng)作也是同樣;

我對譯詩的要求是:不增一字,不減一字,不錯一字,字字有著落;

譯者如演員,好的譯者應(yīng)該是性格演員,千人千面;壞的譯者是本色演員,千人一面。譯者應(yīng)隱身在譯作后面,而不應(yīng)突出到譯作前面。曾見有譯者把莎士比亞也譯成現(xiàn)代自由詩模樣,這就近于龐德了;

譯者憑借譯作說話,猶如創(chuàng)作者憑借原作說話。然而,文學評論者可以不懂創(chuàng)作,翻譯評論者卻不可不會翻譯,否則難以令人信服。然而,既當運動員又當裁判員,弄不好會得罪人,甚至引火燒身。也許最好的評論是提供自己的譯文。

葉美:如果撇開那些影響翻譯的宏大的社會問題,談?wù)劮g實踐中的具體問題。我覺得給我感觸最深的就是無論詩歌,還是其他文類的翻譯,始終存在著兩種語言轉(zhuǎn)化中在意義上的偏差。而無論譯者采取直譯還是意譯,都要掌握好尺度,不存在百分之百的,完全對等的翻譯。

怎樣對待這個問題,我記得錢鐘書在《文學翻譯的最高標準》中指出:“文學翻譯的最高標準是‘化’”。而怎樣看待這個“化”,每個譯的標準是不同的,對我來說,對于一部分人堅持詩歌應(yīng)該尊重原文的觀點,始終持警惕態(tài)度,我不喜歡這種太過強調(diào)原作中心論的說法。翻譯不應(yīng)只是尊重原作,它還應(yīng)該具有向未來敞開的功能。從這個意義上,完全直譯和完全意譯的說法是不成立的。譯文應(yīng)該既要在直譯中注意原文前后的連貫性,也就是整體的邏輯結(jié)構(gòu);又要在“語調(diào)”“詞語的張力”上下功夫。

5

我們?nèi)绾伟l(fā)掘時代主題?

陳家坪:詩歌是高度精神活動的體現(xiàn),其中涉及到各式各樣的生存經(jīng)驗、思想觀念和價值取向,包括各種絕妙而精到的抉擇與組合技藝,其中不乏有引領(lǐng)時代風尚的時刻,《光年》會突出這一部分內(nèi)容,以期對我們的時代生活給出最為良好的影響力。在您的知識視野中,有哪些主題和事件,值得我們?nèi)ネ诰颍?br />

陳家坪,詩人、紀錄片導演,參與采訪出版《沉淪的圣殿》,有詩集《吊水滸》,紀錄片《快樂的哆嗦》。

王家新:從創(chuàng)刊號來看,你們已“挖掘”出了不少。但詩歌譯介很難以“主題和事件”來選擇,一般來說,人們以語言(比如德語國家區(qū))、國家、地區(qū)(比如東歐、東亞)來打量,或以年代、流派、經(jīng)典、新銳來擇取,等等。你們不一定面面俱到(也很難做到),但是得有你們的重心、傾向和關(guān)注點,并且每一期都得有所“發(fā)現(xiàn)”。這種“發(fā)現(xiàn)”不僅是詩歌意義上的,也帶有文化意義上的,但又不能是單純的獵奇,要能夠“站住”。這種“發(fā)現(xiàn)”也不僅僅意味著發(fā)現(xiàn)新詩人,還在于從一個老詩人身上發(fā)現(xiàn)一個新詩人,也即翻譯本身的刷新(“給語言一副新的身體”,德里達)。最后,要講究翻譯本身的質(zhì)量,如果不能確保這一點,一切都會成為過眼云煙。

總之,就我所感到的,世界詩歌的范圍十分廣闊、復雜、活躍,目前進入到我們視野的其實十分有限,這就意味著你們“大有可為”。而這種“大有可為”的前提,就是首先要能聯(lián)系到(甚至“培養(yǎng)”出)一大批不同語言的、國內(nèi)國外的譯者。這是你們辦一份翻譯詩刊最重要的“資源”,就目前來看,你們所掌握的可能還不夠。

遠洋:《光年》高起點,立足于世界詩歌的前沿,報道最新動態(tài),集中推出最新和最高水平、具有巨大沖擊力、甚至對傳統(tǒng)詩歌美學有顛覆性的作品,完全可以打造成在詩歌界有絕對影響力的名刊,引領(lǐng)當代中國詩歌閱讀潮流。

傅浩:每個時代和地方最能流傳廣遠的都是普遍性與獨特性結(jié)合得最好的東西。我們這個時代這個地方最缺乏的是個體的自由。對個體的內(nèi)心世界的挖掘永遠都不會夠。只要誠實地面對現(xiàn)實和自我就足夠了。

張偉棟:我認為當代德語詩歌翻譯得還不夠,沒有足夠有分量的譯本。對國外的重要的詩歌節(jié),可以做一些介紹和翻譯。

葉美:也許是因為自身性別的關(guān)系,我希望《光年》未來能夠多多關(guān)注國外女詩人的作品,最好是能夠系統(tǒng)地進行梳理和譯介,同時配合以評論家的精讀。另外也希望《光年》能夠每期都有一個固定的主題,比如深度考察下nonsense verse的傳統(tǒng)或是像Edwin Muir 和 Edith Sitwell 這樣在國內(nèi)不太為人熟知的詩人。

6

為《光年》建言

陳家坪:在一個價值多元的現(xiàn)代社會中,《光年》立足于詩歌,但面向的是整體的社會文化未來,這當然不是有了一個主觀的愿望就能夠完成,而必須得有一些具體的路徑才能達成,在這方面,我們希望能得到您的一些建設(shè)性的意見?

戴濰娜,《光年》主編,青年詩人,作家 ,英國牛津大學文學博士,出版有詩文集《瘦江南》,童話小說集《仙草姑娘》,詩集《面盾》《靈魂體操》《我的降落傘壞了》 等,譯有米克洛什論文集《天鵝絨監(jiān)獄》、伊塔洛•卡爾維諾小說《組合與反組合》《格諾二題》《烏力波簡史》等作品十余萬字

王家新:具體的建議有兩點,一是開設(shè)“翻譯研究”“(國內(nèi)外)翻譯家研究”專欄,既然是一本翻譯詩刊,那就要致力于譯詩藝術(shù)的探討和一種與我們這個時代相稱的翻譯詩學的建設(shè)。

一是開設(shè)“青年詩人譯者”專欄。我們都已知道,“詩人作為譯者”這一“現(xiàn)代傳統(tǒng)”對后來的詩人產(chǎn)生了重要的啟示和激勵作用。就我所了解,有眾多優(yōu)秀的年輕詩人(少說有二三十位吧)都曾投入到翻譯中來。甚至可以說,在當下“詩人譯詩”已成為一種普遍的現(xiàn)象,成為當代詩歌有機的、重要的一部分,與當下創(chuàng)作形成了更為密切的互動關(guān)系。因此,開設(shè)“青年詩人譯者”這樣的專欄,不僅為年輕詩人們提供一個平臺,展現(xiàn)當下詩歌最為活躍、新銳的那一部分,對于重建、擴展和刷新“詩人譯詩”這一傳統(tǒng),對于推動中國詩歌“走向未來”都很重要。可以說,這是一件“事關(guān)未來”的“大事”,我們最好從現(xiàn)在做起。

遠洋:組織譯介最新幾大詩歌獎項獲獎作品:如每年一月份揭曉的英國艾略特詩歌獎,四月份揭曉的美國普利策詩歌獎,八月份揭曉的美國史蒂文斯詩歌獎等等。

關(guān)注世界詩歌熱點事件,及時介紹詩人及其作品:如著名詩人逝世,當選桂冠詩人等等。

有意識重點介紹現(xiàn)當代詩歌史上反主流、顛覆性(或曰革命性)的詩歌流派、詩人及其代表性作品。

重點譯介有重大影響的“當紅”詩人及其代表作,有關(guān)評介文章。

開辟譯介世界各國新生代詩人欄目。

組織譯者上推重名家,更要重視所譯作品是否符合辦刊宗旨、是否有沖擊力及譯文水準。

譯介著名詩人有深度的詩歌理論批評文章。

傅浩:現(xiàn)在譯詩界魚目混珠,魚龍混雜。文學翻譯作為一門藝術(shù)得不到應(yīng)有的尊重。本著對語言文化負責的態(tài)度,建議建立嚴格的譯稿審讀制度,必要的話,可外聘專家審稿;刊發(fā)翻譯評論文章,樹立良好的翻譯批評風氣;舉辦譯詩競賽,發(fā)掘翻譯人才等等。

冷霜:希望對西歐北美以外地區(qū)的詩人給予更多關(guān)注,希望更多些對所譯對象有深入研究的翻譯。

葉美:龐德說:詩人是種族的觸角。從這個意義上講,《光年》這樣一本注重詩人與詩人互譯的雜志,會激發(fā)出意想不到的火花,不僅會贏得那些具備文學知識和詩歌素養(yǎng)的“專業(yè)讀者”,也會吸引那些準備踏上詩歌征途的有志之士。希望《光年》不僅僅包含詩歌文本的具體翻譯工作,也能夠同時實現(xiàn)詩歌和當代藝術(shù)各個領(lǐng)域的跨界接軌,從不同的層面為詩歌和整個社會文化未來之間建立起一種對話。

張偉棟:能夠診斷出當代詩歌和文學語言中的問題,能夠改變當代詩歌和語言的體制和結(jié)構(gòu),就是《光年》最大的成功,其實具體的思路是有很多的,但是需要討論和整合。

來源:《光年》

陳家坪供稿

純貴坊酒業(yè)

純貴坊酒業(yè)