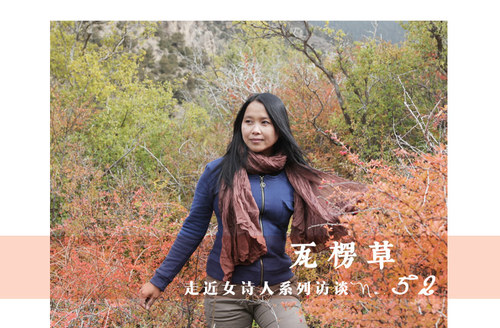

瓦楞草:夢想在賀蘭山腳下萌發

編者按:

她們是女兒、是妻子、是母親,同時也是詩人。她們以柔軟細膩的詩心,勾勒著生活點滴、傾訴著愛恨情仇。她們用人生來膜拜詩歌,也用詩歌溫暖人生。“明月裝飾了你的窗子,你裝飾了別人的夢。”中國詩歌網最新推出“女詩人系列”訪談,帶你近距離欣賞那一道道亮麗風景。欲知“女詩人養成記”,請隨我們一起,探訪她們的生活現場,感受她們文字中的溫度。

瓦楞草(詩人主頁),http://www.zgshige.com/c/2016-06-19/1394482.shtml

原名于洪琴,70年代初生于吉林省柳河縣一偏僻鄉村,90年代初遷居塞上高原,現居寧夏銀川市。2008年開始從事詩歌、評論、散文、人物傳記及人文地理等文體創作,詩歌作品見于《詩刊》、《星星》、《詩歌月刊》、《中國詩人》、《揚子江》、《朔方》等文學刊物,作品入選《中國當代風景詩選》、《黃河詩金岸》、《潮》、《第三岸》等;發表詩歌評論文章十余萬字,參與撰寫《寧夏詩歌史》,與人合著《名旦》、《紅伶》、《像雷鋒一樣活著》等三部,著有個人詩集《詞語的碎片》,寧夏詩歌學會委員。

訪談

1、花語:在西北,張賢亮是一個繞不過去的座標,你怎么看待他這個人和他的作品?

瓦楞草:我生平看過的第一部小說是張賢亮的《河的子孫》,這部小說不是他最好的作品,80年代初在吉林省柳河縣一個鎮上的供銷社,還是中學生的我花了8角錢買到這本書。之后,90年代初來到寧夏生活陸續買到了他另外的作品,拜讀了。張賢亮1979年到1984年間創作的小說《刑老漢和狗的故事》、《土牢情話》、《靈與肉》、《河的子孫》、《綠化樹》、《男人的一半是女人》、《男人的風格》、《習慣死亡》等等都給我留下深刻的印象。《靈與肉》改編成電影《牧馬人》,《綠化樹》獲第三屆茅盾文學獎,確定了他在中國當代文壇應有的位置。張賢亮的人生是大起大落的,1957年因發表詩歌《大風歌》被劃成右派,在寧夏農場被管制、被監押,三進三出,涉世艱辛,這些經歷雖然是一種磨難,然而也成就了他筆下鮮明的人物。比如《靈與肉》中的許靈均,《綠化樹》中的章永璘,《河的子孫》中的尤小舟,這些小說中的“落難”知識分子和張賢亮的經歷那么相近,被流放、被監管,無不展現出特定年代知識分子的苦難遭遇,這些人何嘗不是作家的化身? 概括來說,張賢亮的生活經歷是其作品的源泉,在他的作品中可以看到生活經歷對他的影響及他對于一個時代的反思。再如,張賢亮筆下的女性形象,《邢老漢與狗的故事》中的逃荒女人、《靈與肉》中的李秀芝、《綠化樹》中的馬纓花、《河的子孫》中的韓玉梅、《男人的一半是女人》中的黃香久等等無不隱忍大度,像是一個時代的救贖者和犧牲者,以最原始最淳樸的光芒照耀苦難的生活。又如,張賢亮筆下對于西部景象的描寫也是小說的吸睛之處。這里插個題外話,90年代初的一個春天,我的男友約我來寧夏闖蕩,因為過于向往張賢亮筆下的賀蘭山和黃河,我和他踏上來寧夏的火車,車過烏海直奔寧夏時,窗外掠過的戈壁灘一望無際只有荒涼,那景象和我家鄉吉林的青山綠水幾乎沒有可比性,我有點后悔了,但最終到了寧夏還是留下來,漸漸愛上這片土地。當我在寧夏生活,走在黃河邊,攀上賀蘭山,聽戈壁灘上放羊人唱著地道的民間調子《花兒》,一種特殊的震撼心靈的美使我不能自持,怎么說呢,那種美就像看到一段明代長城殘骸的美,是蒼涼之中產生的,語言不能清晰表達,卻與張賢亮小說里描寫的西部契合得天衣無縫。

大概是張賢亮最后一部小說《一億六》出版那年,我和寧夏詩人楊森君及其他幾個外地詩人一起吃飯,大家閑聊中提到寧夏文學,當時我就說,目前寧夏的小說還沒有哪位作家的整體作品超越了張賢亮,現在我也堅持這個觀點。2014年張賢亮去世后,寧夏文學藝術院的“塞上文藝名家書系”出版了《張賢亮詩詞選》,我受邀寫了一篇題為《〈大風歌〉:一首詩的命運》的短評,收錄在該書中。我的書櫥珍藏著張賢亮委托楊森君贈送的兩部作品《一億六》和《一切從人的解放開始》,《一切從人的解放開始》收錄的都是其舊作已經讀過多次沒有重讀,前不久偶爾翻閱,見一紙條落下,拾起來看是張老的字“于洪琴女士惠存”,這可能是他當時送簽名書時怕誤寫提前寫到紙條上的。一時間感慨萬千,斯人已去,想起《張賢亮詩詞選》中唯一的現代詩《大風歌》及其林林總總的小說作品我想,如果當年不是因一首詩受難,人們對于張賢亮的稱謂會不會是詩人張賢亮,而不是作家張賢亮呢?

2、花語:瓦楞草這個筆名有點意思,瓦楞草到底是種什么草,怎么想到起這么個筆名?

瓦楞草:其實這名字總使人想到一顆種子落入瓦楞之間,源于上蒼恩澤生根發芽,冬天在屋頂的蕭瑟中搖擺,無比落寞,到了雨季又變得生機勃勃。記得初中時,我總節省下爸媽給的零用錢到路邊書攤買書,有本雜志叫《當代》,1983年,那上面發表了江蘇作家姜滇的小說《瓦楞上的草》,我很喜歡故事里描寫的一個敢于和命運抗爭的無比堅強的女孩兒,因此很多年后,瓦楞草成了我的筆名,可以說這個名字來源于這部小說。

3、花語:聽說你是人到中年才開始寫作的,談談你在什么樣的狀態下開始寫作的?

瓦楞草:2007年,常去湖南平江縣的一個文學論壇里玩,在那里結識了一些湖南籍的寫作者:戴斌、伍恒山、碧泉、喻奇駒等等,與他們的交流鋪墊了我走上文學之路的基礎。2008年,女兒在銀川某校讀初中,借住在親屬家,我和我先生都在其他城市工作,可以說一家三口居住三個城市,當時我女兒進入青春期有些叛逆,需要我在身邊給予一些精神上的引導和生活上的照顧,我的家庭經濟收入還算穩定,無需為吃飯發愁,為此,我放棄工作回歸家庭一下子成了無所事事的人。從以往繁忙的工作中脫身后,我安靜下來,有更多時間看書,思考,這時候我發現自己愛上文學,于是開始了寫作。應該說,自小我就是愛好文學的,也有一定文字功底和基礎,但中年以前我在生存線上奔波,就像小說里那些底層人物一樣,每天為了養家糊口而忙碌,我的愛好也僅僅限于對于文學作品的喜愛。進入寧夏詩歌圈是個偶然,第一次發表詩歌時我已經38歲。那年因為喜歡詩歌,偶爾在新浪博客里發點幼稚的分行,有幾首詩被當時《固原日報》副刊編輯詩人楊建虎看到選了發表,這為我堅持寫作給予很大鼓勵。慢慢陸續又結識很多寧夏詩人,如阿爾、楊森君、楊梓、王懷凌、單永珍、安奇等等,這些詩人對我詩歌創作幫助很大,使我很快越過文學愛好者漫長的摸索階段。之后參加了一些詩歌活動,如阿爾策劃的“70后高峰論壇”、王西平策劃的“中國銀川首屆鴻派國際青年詩會”以及“黃河金岸詩會”等等,結識了更多外省市乃至國外的詩人,多了一些交流就發現自己的差距和不足,自己也慢慢在創作中成長。

4、花語:你的寫作一開始就是詩歌嗎?有沒有涉及到其它的文體?

瓦楞草:寫作最初幾年是茫然和繁雜的,走過一些曲折的路,詩歌、詩歌評論、散文、人文地理、人物傳記等等文體都有所涉及。2009年至2011年,與寧夏詩人張濤、王西平等朋友一起合寫過人物傳記的書《名旦》、《紅伶》;與張濤合寫《像雷鋒一樣活著》;2011年至2013年曾為《寧夏廣播電視報》一個情感專欄寫過情感故事;在寧夏的報紙《現代生活》、《新消息報》等寫過很多人文地理方面的文章。這段時間因為忽視了純文學寫作遭到一些朋友的非議,他們都覺得可惜了我的文采,走偏了,其實我有自己的想法。當時我家里換了房子造成經濟有了短暫的拮據,而父母年邁多病也需要適當給予經濟補貼,因此我沒有錯過這樣既能賺稿費又能歷練的機會,事實上大量的寫作使我的文字更加成熟了。2015年,我參與《寧夏詩歌史》女詩人部分的編纂,今年又參與了《寧夏藝術史》(還未出版)散文部分的編纂。因為閑賦在家有大量的時間看書和寫作,這些年除了已出版的詩集《詞語的碎片》外,還有一部詩集、一部散文集、一部評論集的稿件“待字閨中”,以后慢慢將它們印成鉛字吧。其實,經過許許多多的曾經之后,慢慢知道自己需要什么,想寫什么了,以后我的主要寫作還是要鎖定于詩歌、詩歌評論。

5、花語:你說你最后主要寫作鎖定于詩歌和詩歌評論,這兩種文體寫作有沒有互相影響的地方?

瓦楞草:有的。前不久我的一位友人還批評我缺乏詩人的感性,事實上這也是我一直想克服的,要知道詩歌評論寫作需要理性思維,而詩歌寫作需要感性思維,我的詩歌時常被一種理性的東西束縛,就像一只鳥兒頭頂有一張無形的網,飛不出去。有時候我也在想要不要放下一個,可靜心思考后發現,于我而言詩歌評論與詩歌就像兩只臂膀,失去哪個都不行。

6、花語:在一些網絡平臺看到今年上半年你寫了很多關于家鄉的詩,你的心中是否隱匿著很深的鄉愁?

瓦楞草:是的。我是90年代初離開家鄉的,到現在有26年了,我的父母還生活在那里的農村,每隔一兩年我都會回去探望他們,今年我回鄉的時間最長,足足有四個月,我母親重病需要照料,兩個月前她去世了。鄉土一直是心里一塊舊傷疤,我時常在詩歌里描寫它,在我心中,家鄉是世界上最美的,幾乎是一個完美的冰雪之錐,它如此光芒四射,如此地靜美安祥,以至于戳著我的心,使我感覺到一種莫名的疼痛。我一次次回鄉都感覺到這種情懷的真實不虛,但同時,我也能鮮明感受到我與鄉土之間的距離,我和我的發小除了追憶童年再無共同的話題,不同的環境使我們有了完全不同的人生觀和價值觀,我不再屬于我的家鄉。我已不當那里是我的落葉之根,其實離開家鄉的時候就已注定我是無根的人,如今在家鄉,鄉親們當我是外地人,在我居住的城市,當地人也當我是外地人。現在,我常常想起當年,因為看到張賢亮小說中寫到的西北,便向往這里,最終懷揣夢想來了,從此根就扎在這片土地上,這或許是命中注定。

7、花語:你心目中好詩歌的標準是什么?

瓦楞草:我個人認為好詩不應該是一些難懂的,晦澀詞匯的堆積和分行,它可能是含蓄的,帶著隱喻或映射的,但必須語言精煉,包含寫作者思想和情感,及反映社會某些現象和事物。比如古人的詩,能讓我們動容的無非就是我們體會到的古詩中流露的情感或思想以及當時社會的面貌,一個詩人無論寫多少首詩,其實都是在寫自己眼睛看到的世界,所以說好詩應該是詩人的靈魂。

8、花語:你的家人支持你寫作嗎?有沒有不被理解的時候?

瓦楞草:最初,我先生是不支持我寫作的,他是一名企業管理人員,對文學圈子完全不了解,以至于有些偏頗的看法。特別是當我參加一些詩會,微信或手機里出現一些他根本不熟悉的詩人的名字時,他的眼睛里就能讀到一種不安和恐慌。自然,他還是個有涵養的男人,不會直接表達這種情緒,但他的態度在目光里又是隱藏不住的。為此,我縮減了參加詩歌活動的次數,外地詩歌活動的約請全部婉拒,也很少參加文學圈朋友的聚會。對于我的家人,我選擇了理解和寬容,什么事都有個適應的過程。不過,最不被理解的時候我也沒有產生放棄寫作的念頭,經過這些年,我也慢慢獲得了家人的支持。

9、花語:對于讀書的選擇,你寫作之前和寫作之后是否有變化?你覺得讀書對你而言最大的收獲是什么?

瓦楞草:變化很大,寫作之前我喜歡讀中國古代文人的作品,唐詩、宋詞,明清小說,最喜歡文言文版的《聊齋志異》;寫作之后喜歡看一些獲過諾貝爾文學獎的國外作家的作品和一些哲學、心理學方面的書籍。我個人認為,讀書是對生命最為切近的辨認,首先讀書使我安靜下來思考,在不同的作品中感受不同人的生活,這世界由人組成,當我在書中感受到更多人的感情,他們的喜怒哀樂以及境遇心就變得豁達,學會了平和,學會了面對失敗時淡然處之,所以說,讀書的收獲是知道自己該怎么做人。

10、花語:前段時間機器人“小冰”成為熱議的話題,首部人工智能人的詩集 《陽光失了玻璃窗》,包含139首現代詩,全出自“小冰”之手,你對機器人寫詩怎么看?

瓦楞草:“小冰”始終都是冷冰冰的機器,它寫的一些詩我也在網絡上讀過,只覺得空洞,感受不到任何人類的情感和愛。機器人固然可以將詞語隨機組合,擁有貫通圓熟的寫作技巧,但人的情感以及思想是它無法模擬的,這是人工智能無法逾越的障礙,所以我認為,機器人永遠不能代替人類完美詮釋人的生活和情感。

11、花語:今年下半年有什么寫作計劃?

瓦楞草:上半年在家鄉照顧重病的母親,幾乎沒有空閑看書、寫作,只是在手機上隨手寫了很少的詩。下半年送母親最后一程后回到居住的寧夏銀川市,感覺身心疲憊,只想安靜讀書,減少外出,暫時沒有定向的寫作計劃,我可能需要一段時間才能走出失去親人的陰霾。詩歌寫作就隨靈感而來吧,或許詩人是冥冥之中被命定的記錄者,靈感給我帶來了什么就記錄下什么吧。另外,有些詩歌評論的約稿要寫,可能需要一兩個月左右的時間來完成。

12、花語:除了寫作,你還有什么愛好?

瓦楞草:主要愛好是喝茶、做衣服。其次旅游、養花、運動、看電影等等也是我喜歡的。其中喝茶是四年前開始的,我認為喝茶是養生的一種手段,靜心喝茶時可以看看書或聽聽音樂,也可以約朋友同飲聊聊天,這是一種十分愜意的生活,記得有篇網文里有句話:“喝茶喝的不是水,而是滋味,時間長了,甚至喝的都不是茶的滋味,而是內心和人生的滋味。”我很認同;此外三年前,我突然喜歡上了手工做衣服,于是自學剪裁和設計,那時候起我的衣櫥衣服總是多的裝不下,曾經有一些人看到我做的衣服好看希望我用手藝換錢,為他們量身定做,不過用繡花針做衣服很累眼睛,我沒有接受,我只給自己做,目的就是興趣和玩,也許有一天,我需要賺錢糊口,我可能選擇當一個真正的裁縫。

13、花語:有句話叫做“詩和遠方”,你怎么理解這句話?你覺著詩意的生活和寫詩這件事,哪個更重要?

瓦楞草:參照我生活狀態和心理狀態,我這樣理解,詩是一種浪漫的情懷,人一生都需要這樣一種情懷,而遠方是一個目標一種向往。一個人的一生如果持有浪漫的情懷,又永遠追尋一個目標或者心里懷著一種向往,那么,這個人的一生肯定不賴。此外,詩意的生活和寫詩這件事我覺得前者更重要,因為詩意的生活是詩的源泉。詩意,體現出一種浪漫、優雅的姿態,這種生活不一定是富足,但一定是坦然和快樂的。如果有一天我老了,智力退化,再也沒有什么靈感,寫不出詩歌,我希望過一種自己認為具有詩意的生活。人活著,活得就是一種心境,詩意不一定是物質打造的,但是良好的心態一定是基礎。

14、花語:對你而言,詩歌的敵人是什么?

瓦楞草:這個問題讓我想到另外一句話:我的敵人是自己。自然詩歌不能是詩歌的敵人,詩歌的敵人是人,那些糟蹋詩歌的人。沒有網絡前,人們讀詩要去買報刊雜志,那時候詩歌的糟粕擴展面要小,現在不同了,不用紙質刊物發表也可以讀到發表到網絡的詩,但很多分行根本算不上是詩,以詩之名呈現純粹是糟蹋詩歌,這就是詩歌最大的敵人,也是讀者應該抵制的。

15、花語:是否遭遇過挫折和背叛性打擊?如何看待背叛?

瓦楞草:每個人都有很多故事,我也是。從東北到西北,悠悠歲月四十多年,挫折和背叛都遭遇過,年輕時心里那根繩子會打很多結,每個結都有一段故事,一處傷口。幸好人到中年看淡了一些事,放下了一些事,再回頭去看,就覺得沒有什么了。

16、花語:請形容一下銀川之美。

瓦楞草:說到銀川,你可能想到那里干燥,缺少植被,因為這個西北城市的確距離沙漠很近,開車出城一兩個小時就能找到戈壁灘,但是,只有來過這里的人才知道這里是個“水城”。銀川古代有72連湖,現在也是黃河渠水圍繞著城市。銀川的古建筑保存的很好,不過清朝這里發生過大地震,大部分古建筑當時都不復存在,現在能看到的一些塔寺都是乾隆年間重修的。這個季節銀川雨水不多,大部分時間天空都是瓦藍瓦藍的,屋外有樹蔭的地方就能感受到涼風習習,這里是三線城市,人們生活節奏比較慢,這一點從街上人們走路不緊不慢的狀態里就能感受到。可能我在這里居住久了,已經感受不到那種異域之美,我的外地親屬來這里都說,這里的特點是清真寺多,寺廟多,回漢兩種文化形成這個城市獨有的風格。

17、花語:寧夏詩歌圈都有哪些人活躍在當下?

瓦楞草:很多。特別是有了微信后,方便了詩人們的交流和溝通,比如:60后詩人張鐸、楊梓、楊森君、王懷凌、單永珍、雪舟、導夫、張聯、牛紅旗、劉中、何武東、王武軍、張庭珍、唐晴、李壯萍、羽萱等等;70后詩人阿爾、楊建虎、安奇、劉樂牛、郭靜、王自安、馬占祥、胡琴、林一木、查文瑾、常越、倪萬軍、劉學軍、柳成等等;80后王西平、屈子信、劉岳、火禾、馬澤平、海西等等;90后劉京、石杰林、馬海波等等,人太多,無法一一列舉到,這些人還有通過微信公眾號宣傳詩歌的,如其中馬占祥、馬澤平幾個辦的微信公眾號《泥流》、慢騎士微信公眾號《心歲月》、何武東微信公眾號《北方向藝術》、柳成微信公眾號《北方思界》等等,對于詩歌的發展都起到了積極推動的作用。

簡評三則

張鐸:瓦楞草有一首詩《月光》“拉開窗簾/你進來占據了屋子/把我擁入體內/我因此年輕了/我的中年/每當拉開窗簾/你從夜空落下向我靠近/并借影子裸出身形/我并不驚訝/多年間/我們如此相融”。讀了這首詩,也許會讓我們想到韓東著名的詩作《明月降臨》,但那缺少了點人間煙火味;也許會想起何三坡的代表作《月光提著裙子從后山上下來》,但其多了點仙氣。寫月光的詩人不計其數,而瓦楞草的《月光》不經意間透出的深入骨髓的孤獨,卻讓人難以忘懷。她把一個人的孤獨和寂寞體味的是那樣深切,表現得是那樣的別致。此情此景,可能我們也會覺得天上的那輪明月也好孤單,讓人不由自主地“舉頭望明月,低頭思故鄉”,抑或“今夜鄜州月,閨中只獨看。”甚至感嘆時光也有一幅寂寞的面容,不遠不近,若即若離,與人相伴。眾所周知,詩歌作為一種精神現象,是現實生活的折光。詩人的筆名瓦楞草,即瓦楞上的一株草,就是這種心境的一種折射。

楊森君:瓦楞草運氣好,在她出道不久,她所遇到的迎面而來的詩歌讓她興奮,也讓她確定了目標。畢竟,與她之前集體摸索的詩人相比,輪到她,詩歌的真相現成地擺在了面前,只要她善于辨別。據我所知,瓦楞草是在閱讀詩歌的途中才開始喜歡上了詩歌。事前她毫無準備。每個人都可能成為詩人,可是,不是每個人都能發現自己具備這樣的天分。

可以這樣說,瓦楞草的詩歌其實是她個人的心思史(這里,我有意使用了“心思”而非心靈),她并不倉促但卻豐富的閱歷經過想象很容易就變成了她的詩歌。她的視野是敞開的,她因此獲取了較為廣闊的詩歌領域。當萬物觸動了她,她就會運用詩歌的手段逐一將它們引領到其巧思妙想的構思中——一座鉛灰色的村莊;一扇早晨打開的窗子;一棵隨風擺動的樹;一段長滿了雜草的土長城;一片野性收斂的羊群;一粒空中的浮塵;一滴水消耗掉的整個下午……這些意象總是牽動著她,吸引著她,促使她以個體的命運體驗打探萬物的訊息。

單永珍:我的寫作原則是,一首詩的完成,要做到從無意義中寫出有意義,或者從有意義中寫出無意義。從瓦楞草的寫作中,足以看出我們相同的美學方向,正是這相同的美學方向,使我們能在布滿荊棘的詩歌道路上,惺惺相惜。

瓦楞草的詩歌寫作更多地汲取了西方現代主義詩歌的精髓,她的筆觸切入的是細節,是內在,是更為幽深的所在。她摒棄了詩歌寫作中的集體意識和共相,從自身的感悟確立抒情主體——“我”的存在。經驗告訴我們,“我思故我在”這一論斷是荒謬的悖論,它遮蔽了“思”的“這一個”和獨立性,就像海子之后,中國詩壇刮起的“麥子”風一樣,生活在城里和鄉下的詩人一起,呼啦啦地從“麥子”這一意象中抽筋吸髓完成著靈魂的布道。這些詩人同樣在思考著,但他們所思的是海子口里早已嚼爛的食物,喪失了一個詩人獨立思考的立場。瓦楞草謹慎地回避著流派和潮流對她的污染,獨自一人體驗著屬于她的風景。

作者:瓦楞草 花語

來源:中國詩歌網

http://www.zgshige.com/c/2017-07-17/3807453.shtml

純貴坊酒業

純貴坊酒業