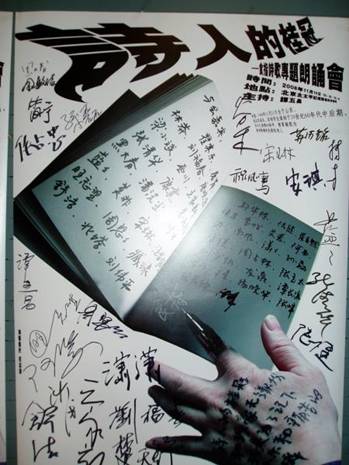

【訪談家】安琪訪談錄

像杜拉斯一樣生活

——張后訪談中間代女詩人安琪

楓香林前。安琪2002年1月。福建霞浦。劉偉雄攝

張后:2008年由于我個人的一些問題,對詩歌寫作的少之又少了,2009年一開年詩歌情緒仍然調整不過來,我一時暗自流淚,我悲傷的感嘆,我離詩歌的情懷越來越遠了……可能每個人都會遇到這種不適的情況吧,你呢?安琪,你是怎樣解決的?

安琪:今日端午,一早起床,天灰風暗,雨水若干滴,沾不濕傘面,卻使我的心情略有陰郁。似乎是放假了,公交車上乘客寥落使我有足夠的時間安坐靠窗的位置看各色人形閃現而過。每到一個站臺,就有面容各異的男女老少或上或下,這些來自祖國各地的臉有著基本上可以辨認的臉形,福建的大抵瘦削有骨感,廣東廣西大眼凹目、唇厚額凸,湖北圓臉細眼、個子纖瘦,湖南眉眼周正有新青年遺風,安徽白凈帥氣高大,山東憨厚敦實粗壯,山西長臉,內蒙圓臉,如此等等,倘再加以鄉音輔助,那就更是了然。我慶幸自己把一生過成兩生,一生在南方,一生在北方。而我的長相也相應地有了南方北方的區別,南方的我,瘦小纖弱,整天都在牙疼感冒的小病小災中;北方的我,高大結實,像“高大女神的自行車”(海子語),日日游蕩在家門之外的公交車上或公司里,不敢生病也不能生病。北方的“此生”我才開始(我經常跟朋友說我今年六歲半),正是充滿想象力的年齡,人世種種皆還未知,正在成長中的人生怎能使我詩意消退?對我而言,詩歌寫作并非體現在紙本上或電腦上,詩意留存即可。如前所述,我從未讓我的腦子有個消停,它時時處于高度運轉之中,風吹感傷或見光心喜,人流喧涌時黯然神傷于自己的孤獨或轉而慶幸孤獨的妙處譬如可以隨時停下腳步看公園中隨高音喇叭跳舞健身的男女并羨慕于他們舞姿的協調,健步穿行在北京的南鑼鼓巷這簇擁著酒吧、中央戲劇學院、按摩房、咖啡屋、吉他室、茶餐廳的元朝小巷時,腦中不斷閃現的這樣一個詞組——“垂垂老矣的青春”。這一切,難道不就是詩歌情懷嗎?我漳州師院的學弟吳子林博士在為我并不富裕的生活憂慮時我說,所幸我們還有一個“一簞食,一瓢飲,在陋巷,人不堪其憂,回也不改其樂”的顏回成為我的樣板。對我而言,寫詩是件手一伸就能摘到果子的事,它是我荒蕪身體荒涼此生的唯一休閑,唯一娛樂。我從不懷疑我的寫作能力因為生活就是我的詩歌來源,我所有的詩歌基本都是生活真實而非寓言或編造,時至今日我已經把生活過得頗具傳奇色彩,每當我不解于我的生活種種譬如荒誕、無助我就說,這是詩神的賜予因為你太幸福和幸運了:你能表述!是的,我能表述,把我全部的詩歌按照時間線索串在一起就能展現出我出生至今的面貌,我的歡愛與仇恨,我的快與痛,我的不死的過去和死著的現在:藏都藏不住啊。多年以后人們將在對安琪的追溯中蓋下此章“查無此人”因為:在死者生活過的塵世,郵差早于死者死去,你郵寄到塵世的信因此無人傳遞。我此刻的生活就是那個死者,我在現世所寫下的詩作就是那封郵寄到塵世的信,我希望有人傳播但“郵差早于死者死去”,如果有流淚有感嘆,有不適,那就是這個了。我所有的解決方式就是,繼續在塵世寫信,有時涂抹在口無遮攔的腦回溝中,有時成型落跡于文本或電腦中。

2016年安琪與吳子林 張后♂攝

張后:安徽女作家沈亦然的博客,她有一個提法可以令大家借鑒,就是“以詩歌保持寫作狀態”,沈亦然本是寫小說的,她近期忙碌于生存,小說寫的甚少,但是她以詩歌的形式來保持寫作的精神,很值得提倡和效仿,于是我不免靈機一動,我何不以訪談形式慢慢調整紊亂的心緒,來回歸詩歌寫作呢,因此我開始聞風而行,馬上列了個計劃,計劃在十年之內訪談和關注五個男詩人和五個女詩人成長和變化軌跡,并且待機遇成熟之時,將訪談制做成一些相應的影像制品,進行詩歌文化的傳播,類似于鏘鏘三人行那種的,安琪,你認為自己在成名前和成名后有什么不同嗎?我是說在定位上和心理上的那種不同?

安琪:近階段因為看《小團圓》的緣故,起了閱讀張愛玲的心,把電腦上能搜索到的與之有關的視頻都看了一遍,心生感嘆。張愛玲在24歲《傳奇》再版的自序中所寫到的“出名要趁早呀!來得太晚的話,快樂也不那么痛快。”被人們牢牢地記住并用來形容張愛玲的成名欲,人們為什么不繼續追蹤張愛玲后面的這句話“如果我最常用的字是‘荒涼’,那是因為思想背景里有這惘惘的威脅”,張愛玲在更早的《天才夢》中說道:“然而,當童年的狂想逐漸褪色的時候,我發現我除了天才的夢之外一無所有——所有的只是天才的乖僻缺點。世人原諒瓦格涅的疏狂,可是他們不會原諒我。”連她的母親都無可奈何地說:“我懊侮從前小心看護你的傷寒癥,我寧愿看你死,不愿看你活著使你自己處處受痛苦。”我不敢說我對張愛玲感同身受但我也經常有張愛玲“在現實的社會里,我等于一個廢物。”的尷尬。從前在老家文化館的時候因為寫作的特長,我偶有機會和領導同志開會見面,每到那時我就緊張局促,說話都打結。我慚愧于自己在處理現實問題上的無能,就經常采用逃避的方式,我想,張愛玲對家中親人的冷在我看來既是一種不會處理的逃避,也是早慧的天才過早地認知到“生命是一襲華美的袍,爬滿了蚤子”的絕情。每當我陷入生命中的情緣糾葛,想到“人終究是要孤獨而死的”時,就沒有什么放不下的了。我希望我能有張愛玲那樣的死法,在不為人知的角落靜靜死去,身邊放一些錢讓發現的人拉我去火化,骨灰撒到江河,生前既然對親人無所貢獻,死后也不好勞動他們。多年前我在回答陳蔚“你認為詩是某種精神的載體嗎?”如此答道:“至少詩是我的呼吸的具象化。當我死了,詩是我的尸體。”除了詩,沒有什么是我可以留下的。我不禁想到了張愛玲這一脈在她和弟弟張子靜先后離世后就已斷線的事實,她自己沒有留下一男半女,她弟弟沒有結婚,所有張家的歷史因此都存留在她的文字中,就像曹雪芹用《紅樓夢》存留了他的家族歷史。我曾經在題為《曹雪芹故居》一詩中如此寫道:“2005年春節我做了兩件與曹雪芹有關的事/一、第九遍讀《紅樓夢》/二、和小鐘到黃葉村看曹雪芹故居//這兩件事又分別引發兩個后果/一、讀《紅樓夢》讀到寶玉離開家趕考時哭了/(寶玉說,走了,走了,再不胡鬧了。)/二、看曹雪芹故居看到曹家衰敗時笑了/我對小鐘說,曹家的沒落為的是成就曹雪芹。)//在黃葉村曹雪芹故居里/我一間房一間房地走過,正是春節時分天微微有些陰/行人絕跡,一鐘一安一曹爾。”曹雪芹在50歲的時候因貧病無醫而逝世,而生前“舉家食粥”寫《紅樓夢》更為世人所知。所謂的世人,在死者尚“活在這珍貴的人間”(海子語)時就是“時人”,而所謂的時人,在死者尚活在這珍貴的人間時又為他們做了什么?曹雪芹、張愛玲,都是天才、大才,都是生前即已成名但結局如此凄涼寥落,對天才大才而言,成名與他們在世時的榮華富貴幸福安寧無關譬如屈原譬如海子譬如凡高譬如莫扎特。我不知道我是否成名就像我不知道我是天才還是庸才,我經常在陌生場合在與陌生人見面的瞬間羞怯笨拙這使我得以給自己一個定位:成名也罷不成名也罷我都是一個心智不成熟的人。

張后:最近我重讀了一下杜拉斯的一些作品,像《情人》、《抵擋太平洋的堤壩》、《黑夜號輪船》、《物質生活》,我幾乎讀過杜拉斯所有的翻譯過來的作品,包括她的《杜拉斯傳》,我都讀過,你的代表作《像杜拉斯一樣生活》,我記得一下子就吸引住了我的眼球,看起來杜拉斯是你最崇拜的女作家?像杜拉斯一樣生活,那可不容易啊?需要一定的勇氣,和生活中風風雨雨的磨煉……你是怎樣閱讀杜拉斯的?杜拉斯在你眼里是怎樣的一個人?

安琪:非也非也,杜拉斯并不是我最崇拜的女作家,連對她的研讀都不比你多。說起來我的生命跟杜拉斯發生關系完全拜張小波所賜,沒有共和聯動圖書公司的編輯生涯,就不會有《像杜拉斯一樣生活》這首詩的問世。事情的經過是這樣的:話說2002年12月我離開家鄉到北京后先供職于一家雜志社,工作4個月來一直沒領到工資而我因羞于談錢又不敢開口,只好黯然離開該雜志社前往大興遠村和祁國的文化公司專心去編《中間代詩全集》,之后非典爆發。6月,非典解除時我已有六個月沒有一分收入而帶到北京僅有的一點積蓄也基本花光,這時候詩人中島介紹我到北京共和聯動圖書公司應聘。共和聯動是北京著名的民營圖書公司,董事長張小波既是第三代代表詩人,又是一個頗有能力的企業經營者。我在該公司學會了圖書編輯之道,并擔任第一編輯室主任,既要自己做書,又要培訓新員工,雖然勞累,卻因為學會了一技之長而感到喜悅。共和聯動圖書公司對文字編輯的要求很全面,無論是給命題還是給文本,都要求編輯最終把它變成一本書,這里面包括內文、書眉、封面文字、前后勒口的文字、封底文字,等等;也包括字體字號大小,版式構成和封面封底設計的構想,等等。

2003年6月下旬張小波布置給我一個任務,把《天不亮就分手》做成一本書。張小波說,現在市面上最流行的書是《天亮以后說分手》,我們就做跟風書,要快,過了這陣風就白做了,安琪你一個月內把書給我做出來。當時的情況是,我剛到公司一周,而張小波所謂的“書”就只是一個書名,我必須把書名變成一本書。我既焦急又鎮定,用一天時間翻閱《天亮以后說分手》,這是一本口述實錄情愛書,既然跟風,就要跟它一樣,但一本書至少得16篇每篇至少12000字才能構成,稿源呢?我于是向我的詩人朋友約稿,因為時間緊,向外才約到6篇。剩下10篇我自己寫3篇(其中就有《像杜拉斯一樣生活》),其余7篇我開始發動全公司員工來寫。公司的員工大都大學剛畢業,全無寫作經驗,且這次的選題又是情愛,大家都只是笑而不答應。我從兩個角度鼓動他們:1、多方鍛煉自己不是壞事;2、稿費也是一筆額外收入啊。在我的游說下,幾乎每個員工都寫了一篇,不合格的我盡量改到合格。一周后,稿件到齊,我重新做了修訂,題目改得吸引人些,內文字句理順些,然后和美編一起排版設計,在篇與篇之間我找了15幅漂亮的美女圖做過渡頁以加強視覺效果。這期間,校對、聯系出版社的書號、封面設計(公司封面設計是拿到外面公司做的)等等,著實忙碌。

2003年8月1日,一本紫色的封面印有兩行我撰寫的廣告語的《天不亮就分手》的書分發到了每個員工的案頭,那一刻我安靜而激動,知道我在北京的生存有了依據。下班后人去樓空,我翻閱挺拔芬香的新書,看著上面我修改過的每個標題,突然有了寫作的沖動,我迅速寫下了《天不亮就分手》等8首詩,全部用書上的標題,其中就有后來為大家熟悉的《像杜拉斯一樣生活》。詩中那種加速度的思維和分秒必爭的行動感,那種高頻率快節奏的語速語調幾乎是北京許多公司呆過的人的共同感受,念讀該詩你將有幾近崩潰的體驗而這正是北漂中人生存狀態的寫照:腦再快些手再快些愛再快些性也再/快些快些快些再快些快些我的杜拉斯……

《像杜拉斯一樣生活》,一首狂放的同時也是絕望的詩。像杜拉斯一樣生活?可能嗎,我曾經在一首詩中這么寫過:杜拉斯,女人的夢游者和可能。其實我想說的是,杜拉斯更像女人的夢游者,她代替眾多優秀的被軀體捆綁著的女性完成夢游般的任性理想。我幸運地擁有她的一道掌紋——直貫拇指,我知道杜拉斯就是用這道掌紋來寫詩的。杜拉斯寫詩嗎?這不重要,重要的是她用一生解釋了什么叫詩。她用真性情的活著來完成一部名為《杜拉斯》的書,每一個偉大的作家他/她的一生都是一部書,閱讀名人傳記我們將發現,但凡創造出不朽之作的很少有活得風調雨順現世安穩的。

但我累了,我不能像杜拉斯一樣生活在詩中我如此寫到。

但我曾經在生命的某個時段無限地接近杜拉斯它最終經由這樣一首詩留下接近的痕跡,僅僅只是如此我就將感謝共和聯動那教給我生存能力的半年。

杜拉斯只有一個,她無法復制!

1974年,漳州。安琪和妹妹

張后:以前我從來不曾知道漳州這個地方,自從漳州出來個女詩人安琪,可能很多人和我一樣,我的視線中開始注視起這個地方來了,最近看臺灣萬象,原來漳州離臺灣很近啊,好像一抬腿就可以跨過去,你愛你的漳州嗎?談談你的漳州吧?順便也談談你的簡歷?

安琪:我在漳州的時候一直認定大陸是不會打臺灣的,雖然那時軍事演習經常在我們漳州的東山縣進行著,每到演習時,一列列軍車開過,還有坦克大炮,看起來煞有介事但我還是一直認定,大陸是不會打臺灣的。因為臺灣至少有一半是我們漳州(推廣開說是閩南是福建)人啊。若真的打臺灣,福建人民怎么辦?漳州是臺灣政要陳水扁、呂秀蓮、蕭萬長、連戰的祖居地,呂、蕭、連都曾到漳州尋根祭祖過。漳州和臺灣確實很近,就隔著一個臺灣海峽。但語言不隔習俗不隔,每次見到電視上臺灣人說普通話我就覺得親切,那種“普通攬狗屎”(閩南語,意為“普通話中穿插著閩南話”)的講話風格實在太漳州了。我曾經用一個詞來形容閩南話——“崎嶇”,那種高高低低的語調還有全然有別于普通話的發音,實在是獨具一格。閩南話是唯一保存著隋唐以前漢語特點的方言,因此被學術界稱為“語言的活化石”。用閩南話讀古詩特別合轍合韻以至我們閩南人愛自豪地說“李白就是說的我們閩南話”。

閩南這地方開發得晚,漢以前為古越族原住民,晉代永嘉二年(308年)的“五胡亂中華”時才有中原仕族衣冠南渡帶來林、陳、黃、鄭、詹、邱、何、胡八姓,也帶來了中原的黃河、洛水流域當時的漢語(河洛話由此而來),形成了閩南方言的基礎。公元669年河南光州固始縣人陳元光隨父親陳政帶兵入閩平亂,其父死后陳元光子承父業平定了閩粵邊陲騷亂,于永淳二年(683年)上奉《請建州縣表》奏請在泉潮間增置一州并于垂拱二年(686年)獲準于云霄漳江之畔建立漳州郡治,這就是漳州。陳元光也因此被漳州人民尊奉為“開漳圣王”,漳州祀奉陳元光將軍的“威惠廟”隨處可見。

當年陳政父子帶兵南下平亂后就駐扎在漳州,和當地百姓繁衍生息,所以,漳州人和河南固始縣人是有密不可分的血緣關系。臺灣人到漳州尋根,漳州人則經常到固始縣去問祖。漳州的“漳”來源于“漳江”,“漳江”則是陳元光家鄉河流的名字,他用它來命名他所看到的漳州某條河(其時漳州還未叫漳州)。

漳州地處偏遠,建置也較晚,似乎與名人有關的事不多,比較有影響的是南宋紹熙元年(1190年)受命出任漳州知州的著名理學家朱熹在任期間留下的更化習俗、懲治官吏腐敗的典故。此外還有出生于漳州的明末著名學者、書畫家、愛國民族英雄黃道周,他在晚年募兵北上抗清,被俘后拒不投降,絕食以示必死之志。就義那天,他談笑風生,從容為人揮亳酣書。臨刑前,他咬破指頭,血書“綱常萬古,節義千秋,天地知我,家人無憂”,現在,漳州還建有“黃道周紀念館”。

現代文學史上漳州出的三大家是:林語堂、許地山、楊騷,他們或出生于漳州或祖籍為漳州,總之都是漳州的品牌。其他界別的名流應該也不少,恕我不一一列舉。

相對于文明開發時間早文明程度高的中原大地,漳州自然沒法滿目所見皆是古典詞匯,回憶我在西安、淄博,一路所見皆是書上走下的地名人名,感覺真是奇妙。文明的生生不息就是這樣的吧?每一個老詞匯都像自家的肌膚那么親就像現在我看到的“漳州”這個詞,而多年前我是那么渴望離開它,我寫下“漳州,漳州,我很快就要背井離鄉”(長詩《失語》,1999年)之后就付之行動。那時我信奉“一個沒有離開故鄉的人故鄉對他/她就是不存在”,這里面說到底是青春夢幻癥的發作,此癥有一個名字叫“遠方情結”。

遠方除了遙遠一無所有”,海子一邊寫下這樣先知似的語句一邊繼續他的遠方行游而最終,他到達了最為徹底的遠方,憑借鐵軌的牽引。

現在我在并不屬于我的此時此地寫下故鄉二字,我想到了漳州這個“遠方”,它留存在我記憶中的形象一一閃現:外公外婆的石碼大碼頭,父親母親的漳州茶廠,我的漳州師院我的浦南我的文化館,妹妹的北廟新村,女兒的延安北路,我希望我能在以后的生活中繼續闡述這些與我生命中人密切相關的地理詞匯。

能不愛漳州嗎?這個滿耳閩南音亂躥,自行車紛涌的城市,這個夜里燈火鋪開一條街又一條街大排檔的城市,這個容納了我南方一生的城市,這個我回望時悵惘似虛而真似真而虛的城市。倘若我不愛它我的過去就無所依附倘若我愛它,為什么我還是離開了它?

1969年2月24日,農歷正月初八天公出生的前一天,我降生在石碼醫院。后隨母親來到父親工作的城市漳州。在父母供職的漳州茶廠廠區和一干同齡小朋友混玩,度過了沒有幼兒園的童年。

1975年——1986年分別在漳州大同五七學校(現稱小坑頭小學)、漳州一中、漳州三中度過了小學、初中及高中生涯。

1986年——1988年就讀于漳州師范學院中文系。

1988年——1995年任教于漳州浦南中學。

1995年——2002年供職于漳州市薌城區文化館。

今天,我已基本不用填寫如上無數次填寫過的“何年何地何事”簡歷了,而在以前它們基本是我的必修項目,申報職稱、工作調動、辦理各色手續,都需要這樣枯燥的文字而生活是一天天過的它們多么具體,所謂的酸甜苦辣只是我們能夠表達的一小部分,當我在故鄉漳州過到2002年時我看到外婆因中風而癱瘓在床5年,外公因為服侍外婆而無法走動多年前外公說,等我退休了我就要到處走走,后來又說等你外婆不做小買賣了我就到處走走,再后來外公不說了,再后來外公去世了外婆也去世了,我再也不能拿我的注視跟蹤他們了。

他們一輩子都在隸屬于漳州的縣級市龍海市石碼鎮!

然后我對母親說,我不想像外婆和你一樣過。

母親驚訝地問:你要怎么過?

不知道,我說,反正我不想像你和外婆一樣過。

于是我離開漳州,除此,我不知道我能怎樣不像外婆和母親一樣過。既然生命都是現場直播而我已觀看了外婆直播的一生,我就希望我的生命能播得和外婆不一樣,這應該是無可厚非的吧?也許。

誰知道呢?我的漳州,我的回不去的漳州,我提筆寫下的竟然是這樣的語句——

又一次回到漳州,回到的永遠不是漳州。

我居住過的延安北市場邊的預制板樓拆了,新的樓房正在建設中。那條連接父母和我住處的路也因此變得迷離,我使勁地想,也回憶不起當初各棟樓的走向。新的建筑物覆蓋了它們的痕跡,并制造出新的肯定句式。

故人雖在,卻都變新人。隔著六年的時光,語言摸索著尋找對接的焦點。

其實不若辛棄疾說的,天涼好個秋。

張后:你自己認為哪幾首最能代表你自己,除了你的《像杜拉斯一樣生活》?

安琪:你這問題使我無端想起我在文化館供職時館內的一個寶物“國粹一號端硯”,當時它就供奉在我上班的薌城區文化館最頂層“漳州燈謎藝術館”內。薌城區文化館是群英薈萃之地,幾乎集中了漳州市的各色文藝人才,我記得有一年市里開文代會,我們館傾巢而空都去開會了,真是一個景觀。館里有市影協主席、市舞協主席、市音協副主席,我這個作協副秘書長在館里都一般般了。副館長楊梓章是市謎協副主席,溫文爾雅寬厚善良的他把全部身心都投入到燈謎工作上,1992年春由他和謎界朋友發起籌建的漳州燈謎藝術館在當時國內謎界是個創舉,是一項前不見古人的偉大工程。剛開始時找不到地方,就在文化館頂層又搭建一層,說起來還是違章建筑,但就是這樣簡陋的起步在楊梓章鍥而不舍的努力下,得到全國謎友的紛紛捐贈,終于成為“中華燈謎第一館”。后來得到市委市政府的重視,專門撥出整座威震閣給漳州燈謎藝術館,這才使場地問題得到解決。

話說“國粹一號端硯”是燈謎藝術館的“鎮館之寶”,每有重要客人來臨,楊梓章就要親自當講解員,細數此寶的來歷。國粹一號端硯,又名風華錄寶硯,重量350公斤,尺寸長1.48米、寬1.28米、厚0.12米,硯石采自肇慶端溪朝天巖古硯坑,硯呈靈芝形、石渠走水勢,墨堂寬廣,周邊上下左右刻浮雕,按比例精刻出393方歷代古名硯,還有168條硯謎,分別用楷、草、隸、小篆、仿宋等字體鐫刻入硯,形成“硯中硯”和硯謎合璧兩大特色。硯主肇慶謎友陳日榮先生歷經七年創作出這一方融書畫、燈謎、雕刻于一硯的寶物后,故宮博物院、人民大會堂廣東廳均有意收藏,還有港商、日商欲高價購買,陳日榮先生經過冷靜的思考決定把它捐給漳州燈謎藝術館,他知道,放在故宮博物院這樣的大館,他的心血之作一定不會受到高貴的接待。事實證明陳日榮先生的判斷是正確的,從“國粹一號端硯”進漳州燈謎藝術館的那天起就注定它將受到隆重的禮遇。

安琪(右3)和詩友在一起(2007年)

我寫下這段文字一用來懷念英年早逝的前副館長楊梓章先生,2007年7月,時年56歲的楊梓章先生因病醫治無效不幸去世的消息被我在網絡上偶然搜索到,我沉默良久,一時不勝感傷。當年我離開文化館時理解我的選擇的人就是楊梓章了,他說,如果我和你一樣的年歲,我也會出去闖闖的但現在我老了,人的一生是應該有所作為的你就按你的抱負去走吧。

我寫下這段文字當然不只是想公報私恩懷念我的前館長,我還想借“國粹一號端硯”的故事來陳述這樣一個道理,在一個文物太多的地方你的文物是不會受到重視的同理,對一個有太多力作在手的人而言,說出自己的代表作簡直就是一個很殘酷的選擇。我覺得我現在就面臨這樣一個艱難的指認。

我從1992年開始現代詩寫作至今一日也不曾離開詩歌現場,近20年來創作量大、創作手法多變,自認為每一個時期都有代表作。請允許我簡要羅列一下:

福建時期短詩代表作:《明天將出現什么樣的詞》《穿過熱帶雨林有熱帶雨林的雨》《奔跑的柵欄》《語言的白色部分》《母親》《走遍莫扎特》《意外》《在西峽》。

福建時期長詩代表作:《干螞蟻》《節律》《未完成》《事故》《任性》《紙空氣》《輪回碑》《神經碑》《靈魂碑》《九寨溝》《張家界》《龐德,或詩的肋骨》《出場》《武夷三日》《野山寨》。

北京時期短詩代表作:《像杜拉斯一樣生活》《天不亮就分手》《康西草原》《往事》《去內蒙,去呼市》《再任性下去》《時光何其漫長》《風過喜馬拉雅》《生命化教育》《極地之境》《給外婆》。

北京時期長詩代表作:《平安夜》《永恒書》《作業》《永定河》《相愛之詩》《紀念一段沒有的時間》《心愿,或愛人之鄉》《每個人手里都握有開關》《你無法模仿我的生活》。

你看,這只是我列出的一小部分,在每個作者心里每首作品都有它出籠的特定感情,都是自己珍視的但對讀者而言,他/她就只認你個把首代表作。所謂的代表作就是用來殺死它同門詩兄弟的那首,針對福建和北京時期的長短詩我自己略知它們被普遍認可的有《明天將出現什么樣的詞》《輪回碑》《任性》《像杜拉斯一樣生活》。而如果只能指出一首它就是《像杜拉斯一樣生活》,真不知是該高興還是遺憾。有時我會想,這么多我照顧不過來的代表作如果分屬于不同的作者,那就該是他們的“鎮館之寶”了吧,呵呵。

記得2008年潘洗塵主編在《星星》理論下半月策劃了一個由16位著名詩人、批評家海選《中國當代新詩100首》的選本,我的《像杜拉斯一樣生活》入選,得了11票,其實另外還有4票分別是《輪回碑》2票,《七月開始》1票,《走遍莫扎特》1票。也可見出我的代表作還是比較多的。關于代表作我曾和洗塵有過溝通,一個人一生僅有一首代表作和有很多首代表作到底哪個更好?按照這次《中國當代新詩100首》的運作,僅有一首的票數很高,多的話票數分散了就比較低。我的朋友行者張說,一個人一生能有一首詩傳世就該慶幸,此言甚是,那就讓我們為此努力吧。

張后:杜拉斯曾說:“我不是有所為而寫,我也不為女人寫,我寫女人是為了寫我,寫那個貫穿在多少世紀中的我自己。”我覺得你也是,你自己認為呢?

安琪:你的判斷很對,事實上許多優秀的女作家她們的一生其實都在“寫自己”或者說“寫命”,杜拉斯如是,蕭紅如是,張愛玲如是,普拉斯如是,三毛如是。日前看了24集電視連續劇《她從海上來——張愛玲傳奇》得兩個感受:1、具有詩人氣質的女作家是演不來的,周迅這演員演其他角色都很容易調動出激情也很出采,卻完全敗在“林徽因”這個人物上。電視連續劇《人間四月天》中的周迅版林徽因,濁而做作,清氣全無。而劉若英版的張愛玲,木訥而遲滯,張愛玲的冷傲佻脫一點不見。想來再出色的演員也只配飾演那些作家虛構出的人物而一旦面對作家本身就只有踉蹌緊跟也不及的份了。2、《她從海上來——張愛玲傳奇》的編劇王蕙玲(也是《色•戒》的編劇)很巧妙地把張愛玲和胡蘭成文章中的句子都轉化為劇中人物的對白因此整部連續劇臺詞也就格外精彩。張愛玲用小說還原了她的祖上李鴻章李氏家族、張佩倫張氏家族的歷史,卻用散文陳列了自己的一生而在我看來,張愛玲自己的一生甚至比她小說中的人物還曲折還無奈而她自己也比小說中的人物還有個性,閱讀張愛玲使我得到安慰,一個作家敘述自己的生存現狀看來也不用懼怕遭人指責“兜家底”,也無所謂別人來窺視你的“隱私”。1980后新銳批評家楊慶祥博士在一篇談論我的創作的批評文章中嗅覺靈敏地指認“她要將詩歌的寫作史納入其個人的生命史”。事實正是如此。我經常在詩/文中實名寫入我某個階段交往的人/事/物也是這種創作心態的表征:有一天我不在了,人們將通過我的文本勾勒出一個叫“安琪”的人曾經存留人世的痕跡——

這個人,她的存在似乎就是用來證明反義詞的神妙,愛與恨、雅與俗、纏綿與決絕、自信與自卑、狂放與羞怯、瘋癲與寧靜、喧嘩與寂寞……

這個人,她的存在似乎就是用來證明一個失敗于生活現場的人是如何神靈附體般地一字一句構造著屬于自己的詩歌天堂。龐德說“有一個畫好的天堂在其盡頭”,龐德又說“沒有一個畫好的天堂在其盡頭”,我的天堂究竟有還是沒有全憑讀者的心靈感應。

時至今日,我生命中尚有許多不好表露的部分正在尋找合適的出口,我希望有一天能夠借助小說這種文體把生命中令我手足無措的經歷化掉,我是個迷信文字的人,如果沒有寫作,我迄今為止的生活都不值一過;有了寫作,我的全部生活都充滿了被轉化的期待:荒謬、悖論、分裂、混亂、壓抑、恐懼、焦慮、無助、無力……

安琪和舒婷、陳仲義在一起合影1999年11月

張后:西川在一篇《從poetess到woman poet》文章曾談到:“女性主義是一種政治,而且符合政治正確(political correctness)的原則,它要求婦女在文學史中的地位,它要求女詩人、女作家在文學選本中所占的比例配額,從而憾動了傳統文學史與文學選本的純文學標準……”你有沒有想過你的存在,也是在為中國女詩人在男權社會爭得一定的婦女地位呢?

安琪:今天我穿了一套全新的衣裙:粉紅偏暗有著凸凹花紋的對開短袖上衣,收腰挺胸有款有型是它穿在身上的最大體現;稍稍過膝的灰色中長裙有著輕盈而下垂的質地,顯得特別洋氣。我用了半小時從交道口走到燈市西口體會著這套新裝帶來的快樂連步子都要飛翔起來,久違的青春感回到了心上。524元,我迄今最貴的一套裝備,自我懂事起就從沒有買過這么貴的衣服,一方面是自小養成的節約習性,另一方面也是我從來不把衣著打扮當一回事。也許我可以虛構出這套服裝的贈送者他必定是個愛我護我者但我這一生似乎從無向男人開口要衣物的回憶。張愛玲說“用別的人錢,即使是父母的遺產,也不如用自己賺來的錢來得自由自在,良心上非常痛快。可是用丈夫的錢,如果愛他的話,那卻是一種快樂,愿意想自己是吃他的飯,穿他的衣服。那是女人的傳統的權利,即使女人現在有了職業,還是舍不得放棄的。”想想自己不免悲哀,似乎是連丈夫的錢也沒用過,真是一點都不女人。

2009年4月24日,首師大幾個博士生為我組織了一個名為“安琪詩歌暨女性詩歌座談會”的研討專題,為了備戰這個座談會,我冷靜梳理了自己寫作至今的點滴得出一個結論:我是個不折不扣的女性主義寫作者。這個發現令我既吃驚又寬慰,吃驚的是一般而言女性主義總是與爭強好勝、兇悍霸道、顧事業不顧家等等貶義詞掛鉤以至每個女人都避之惟恐不及紛紛表白自己是溫柔體貼是不追名逐利的為能事,而我,竟然自己跳進了這口陷阱;寬慰的是當我確認自己女性主義者身份時一切令我痛苦困惑的問題都于此得到解決——

為什么在常人看來你工作穩定家庭和美一生無憂你還是要放棄這一切去過上動蕩不安連死在什么地方都不知的生活?因為你是女性主義者,你想像男人一樣去看世界去實現所謂的理想。

為什么你處理不了家庭問題?因為你是女性主義者,你當不了小媳婦,你逃避,像每一個遇到家庭問題的男人眼不見心不煩。

為什么你不會向異性撒嬌不會接受異性為你提供的服務?因為你是女性主義者,你無趣并且是透頂的無趣。

為什么?為什么?為什么?……

因為,你——是——女性主義——者!

那么為什么你能寫出《輪回碑》《任性》《九寨溝》《紙空氣》等一百多首被譽為“一下子把她與眾多的女詩人區別開來,在‘無性別’寫作中,標志鮮明,自成一格”(陳仲義教授語)的詩作?同樣因為你是一個——

女性主義者!

那么夠了,你一個女人之軀卻擁有男人的心胸和抱負你就該承受男人和女人的雙重折磨,這是女性主義者的命,你的命!

我沒有想過我的存在是在為中國女詩人在男權社會爭得一定的婦女地位,我只在想為什么我會,生錯了性別?

張后:好像詩人中,林童對你了解和理解的比較多?他在一篇文章中頗為細致的分析道:“縱觀安琪的詩歌寫作,她總是階段性地有一個異常的榜樣,如前期的美國詩人龐德,造就了她任性的風格……”你最近這一時期又覺得誰有可能是你的榜樣?

安琪:2003年我剛到北京時第三條道路正激流涌蕩,一干同仁今日清華明日人大地聚會、朗誦、談詩論道謀劃未來,真是“一時多少豪情”。那時林童經營著一家小公司也因此常在這種場合買單。2005年三道分裂,大家的命運也漸漸有了改變,林童關閉公司陸續搬了幾次家后我和他見面雖然少了但電話聯系還是不斷,他成為我煩惱人生的忠實傾聽者和開解者,2004年10月我寫的隨筆《詩歌距離理想主義有多遠?》就記錄了這種珍貴的友情——

“這是聽來的故事,講述者林童。林童說,這也是他聽來的故事,講述者汪文勤。我相信,倘繼續追問下去,這也是汪文勤聽來的故事,講述者為某個遙遠的某人。一個理想主義者的故事總是沒有源頭的。故事說的是,有一個委內瑞拉老婆婆,今年100歲,至今未嫁,她說,她一輩子都在等一個男人給她一張機票,只要這張機票從天上掉下,她就會沿著機票的方向到達那個男人的地方。雖然尚未等到,但老婆婆依然十分開心地活著,依然十分有信心地等著。說這話時我和林童正在曙光花園小區外的成都小吃坐著,經過兩天十分暗淡的情緒,我已經有點麻木了,所以聽到林童用死不悔改的廣安口音意氣風發地說著這個故事時我抱之以苦笑,我知道林童是想用理想主義精神激勵我。但我置身其中的人群那么現實,空氣那么現實,喧鬧那么現實,使我一邊聽著林童的故事一邊恍惚走神。”

作為中間代詩人、批評家,林童為中間代寫了許多文章,他的《中間代的研究視野和期待視野》文短意遠,為今后中間代的繼續推進呈現了一個大的格局。因為交往深了解多的緣故,林童一路追蹤著我的詩歌創作,專文論述了我的詩作《野山寨》和《像杜拉斯一樣生活》等,并發現了如你所引用的“她總是階段性地有一個異常的榜樣”,我自己倒不是很有意往尋找榜樣上靠,只是創作之路上因閱讀而產生的碰撞乃至指引對大多數人而言是有的譬如龐德之于我。我與龐德相遇于1998年12月的《比薩詩章》上,如果我曾被他強勁的個人意志、旺盛的詩歌創作、不倦的詩事活動以及勃勃的征服世界的野心所附體的話那么現在我感覺我正被張愛玲的身世和文字所迷醉。1990年代初張愛玲風席卷全國的時候我也曾購買過目力所及的她的專著及各種與她有關的傳記,但那時我年紀尚輕,那種追風似的閱讀并沒有帶給我什么沖擊。今天我身世飄零后再讀張愛玲,我感到了疼痛和酸楚。也感到了那些稱張愛玲為小資最愛的人的可笑,更感到了視張愛玲為閱讀時尚的小資們的可笑。我讀到那些模仿張愛玲文風去寫個人小歡樂小安逸隨筆的文章時深感這些寫者的淺薄,現在我也必須閉嘴在我沒有找到合適的詞匯去表達張愛玲時。

今天,張愛玲于我更像是一種支撐。當你自覺你已離開眾人之路,當你脫軌,旁逸斜出,你要找到一個人來充當你繼續脫軌繼續旁逸斜出的證據,那么就是她了:張愛玲——

當年江清月正明當年艷陽高高照

今日自說自話自欣自悲自生滅。

安琪和詩人楊煉合影(2009年)

張后:我沒有記錯的話,你是1969年生人,其實按科學一點的發展觀來說,你所有的教育應該是1970年代式的,1960年代實際和你沒有什么關系的,你一點1960年代記憶都不會有但你為什么會對1960年代情有獨衷,提出個完全標新立異的文學命題:中間代?你這個“前不見古人,后不見來者”的命題,中間代,使無數個詩人從此有了歸屬感,更是拉動了眾多“中間代”者的自豪感與使命感。在當下中國詩歌現場上,中間代詩人仍然占有相當大的比重和席次?

安琪:一開電腦就看到央視羅京患病去世的消息,不免和行者張在QQ上感嘆唏噓一番,每一個死者都是對生者的提醒:人生無常。倘若我們承認人生真的無常那么我們就必須往無常的人生釘一些釘子以便水流東逝時還有一些流不走的硬物存留于世,“中間代”就是我試圖給我無常的人生釘的一枚釘子。

所謂中間代就是在回顧詩歌歷史時發現了有這樣一群人的存在,這批出生于1960年代的寫作者因為堅持獨立本真的個體寫作而沒有參加第三代詩歌運動而在此后關于1990年代的詩歌綜述中被忽略被遮蔽(我們可以在2001年中間代概念提出以前的各類選本中發現,作者群基本都是沒有水土流失的一小部分第三代詩人,而事實上,整個1990年代詩歌現場的主力其實就是后來被稱之為中間代的這撥人。2001年中間代概念提出后,各類詩歌選本在選到1960年代出生詩人時大都平均分配名額,一部分是第三代詩人,一部分是中間代詩人)。

中間代概念不同于70后、80后直接以年齡劃線斷代的地方在于它的復雜性,眾所周知,憑借1986——1988兩報(《深圳青年報》和《詩歌報》)大展涌現出來的那個龐大的后來被命名為“第三代”的詩人群體,有不少出生于1960年代前期。而更多的出生于1960年代中后期的人則沒有機會參加那個流派宣言滿天飛的第三代詩歌運動,他們在接受了1980年代理想主義、精英主義的思想啟蒙教育后卻隨同1989這個歷史猝發的裂變年份被拋擲進商品經濟的大潮,而這時候,許多依托運動的浪潮而涌上潮頭風光一陣的第三代詩人已退出詩歌投身于同樣洶涌的市場經濟大潮成為先富起來的一群人。1962年出生的第三代詩人萬夏就曾在接受采訪中很自豪地說他在八十年代理想主義盛行時成為詩人,九十年代商品經濟盛行時成為富人。反觀中間代詩人卻是——

“進入九十年以后,經濟對人們日常生活的影響已經變得顯而易見和無以復加。與之相伴隨的,是商品經濟開始小心翼翼地步入一種低幼層次的發達,是影響、操控當代國人生活的‘第二體制’——商業社會體制的開始確立。人文情懷在社會精神層面的主導地位,開始讓位于事功性目的明顯的‘拜金’、‘創富’主題,個人行為的驅動、國家機器(包括文化機器)的運轉,也都開始遵從和圍繞服務于這一‘新興’的體制。文化、文學藝術因其‘無實用性’在此一時期得到充分的展示,迅即被社會清入了死角。這一對精神領域純屬負面的影響,表現在‘中間代’文化生存環境上就是:寫作與發表、閱讀與被閱讀的空間,都被大大擠壓了。這一批先后步入創作獨立期的作者,在時代面前率先感受到的便是險惡。文學的境遇與世俗認可度,與他們當初投身寫作的那個年代算得上是大相徑庭。他們浮出詩壇的真正寄托只能是那些數量日趨凋零、并呈散兵游勇狀態的詩歌民報與民刊了。在邊緣狀態下登上詩壇,并開始自己對詩歌史的貢獻,是九十年代‘中間代’詩人處境的整體寫照。”

以上引用自青年學者、中間代詩人、批評家徐江長篇雄文《論“中間代”》的文字足以表明中間代出場的艱難處境和歷史必須。如果沒有中間代,當人們在說到1960年代出生的詩人時他們的目光只能定位在第三代詩人身上,而這是不公正也不公平的。中間代的出籠正是意大利哲學家、歷史學家克羅齊所秉持的“歷史的車輪不允許斷裂”的觀點的例證,它是歷史自身發展的必然,即使沒有我也會有其他人說出中間代的。

本質上我覺得我完全是六十年代人,我的記憶中也有文革童年、輝煌的理想主義的八十年代和備受經濟打壓的九十年代。當然,“一個1960年出生的人,他的精神形態是離1969年的出生者近呢,還是離1959年的出生者更近?前兩者相差9年卻屬于同代人,后兩者相隔僅一年則成了兩代人,詩人們難道真的不明白這其中的荒謬?”(燎原教授語),我也明白出生于1969年的我自然離出生于1970年的人更近因此我經常說,中間代的命名是一種不得已而為之的做法,它“首先是一種‘喚醒’與‘解蔽’,把一代詩人的創作真相以整體的方式推到當代詩壇的最前沿,不僅能喚起一般詩歌讀者的關注,而且能進入研究者的視野,喚醒他們的研究興趣與‘問題意識’,這使命名者‘為一代詩人立言’的意圖有可能落實到具體的操作性層面,使這一代詩人在當代文學史框架中有可能找到一個相應的位置……”(青年學者、中間代詩人、批評家吳投文博士語)。

從2001年10月《詩歌與人——中國大陸中間代詩人詩選》(黃禮孩、安琪/編)提出“中間代”概念以來,經過《第三說——中間代詩論》(安琪、康城/編,2002年)、《中間代詩全集》(安琪、遠村、黃禮孩/編,2004年)、《詩歌月刊下半月•中間代理論特大號》(老巢、安琪/合編,2006年)、《詩歌月刊下半月•中間代詩人21家》(老巢、安琪/編,2007年),時至今日,中間代已成為獨立于發起人之外的“一種不可忽視的詩歌事實”(青年學者、中間代批評家楊四平教授語),在當下中國詩歌現場上,“如果說,是‘出國熱’沖散了‘朦朧詩人’,他們如今散落在世界各地;那么,肯定是‘89事件’使‘第三代’詩人入獄的入獄,經商的經商,做官的做官,他們變得入世,消沉,虛無;相比較而言,晚一步‘出場’,反倒使‘中間代’詩人對詩歌寫作抱有更長遠的打算,并且各自走上一條‘立足個性、多元共生’的綜合之路。”(青年學者、翻譯家、中間代詩人、批評家樹才博士語)。

本題我大量引用名人名言是因為在長久沉潛的寫作中,中間代人已磨煉出了詩歌和理論的雙重闡述能力,這也是中間代區別于其他詩歌時代的一個重大特征:詩人理論家特別多!我也因此得以偷個懶,借同代詩兄弟的高論來答你的問題了。

張后:我2004年沒見到你之前,我一直以為這個安琪還不長著“綠眉毛藍眼睛”的啊?誰知一見之下,原來安琪竟是這么一個平易近人的淑女詩人?雖然“話多了一點,手里忙著不停”了一點,但安琪在我的眼里仍然一改別人向我所說的安琪的樣子,也沒有網上有些人無恥地惡意誹謗的“邪惡”……那一段你是不是心中特別悲憤?其實大可不必,杜拉斯曾說過:“你越是反對,你越是拒絕,你經歷的事情越多”……你所有的經歷都將是你的財富?

安琪:你的看法幾乎是所有見到我的人的看法,2003年8月老巢在《關于安琪的三個問號》的“第一個問號”中如此寫到“生活中的安琪一副小女人形象,戴著眼鏡,挺斯文。如果她不尖叫(這尖叫近年來折磨著中國詩歌的耳朵),那她與我們經驗中的別的女性并無二樣。

坦白說,與安琪認識的時間越長,讀她的詩歌越多,就越會在她和她的詩歌之間空出更多的地方。……僅就為人處世而言,她甚至是保守而小心翼翼的。很難找出與她詩歌之間的自然聯系。眾所周知,她的詩歌態度是前衛的,大膽的,無拘無束,奮不顧身的。”這里面,“她和她的詩歌之間空出更多的地方”的“地方”越大,一個人被想象的空間也就越大,這種想象自然可以包含如你所說的“綠眉毛藍眼睛”的妖魔化,更可以暗示一切與惡劣女性有關的說法種種譬如“無恥地惡意誹謗”。這些,都是一個想走到露天下的女人必得承受的一切:在享受陽光的撫愛和新鮮空氣的輸貫的同時承擔狂風暴雨的劈打。

而最困擾我的并不是他人的誤讀,而是自我的人詩分裂:詩之狂放與人之怯懦,詩之大氣與人之拘謹,詩之前衛與人之固步……我同鄉林語堂所言的“我是一捆矛盾”當能獲得大多數知識女性的共鳴:一捆矛盾。

人是很復雜的,同一個人此時這樣,彼時那樣,跟此人在一起這樣,跟彼人在一起那樣,都是很正常的。中國人的思維一向喜歡非此即彼的二元對立,好就只能好,壞就只能壞,于是造成了判斷方式上的單一。對同一件事不同的人表述起來肯定有不同的呈現,同樣對一個人,不同的人看到的也是不同的側面,一個物件,角度不同,看到的形狀也不同。我其實是能接受所有人對我的褒貶甚至我自己也不忌憚合盤端出優優劣劣的我。倘若我這一生只提供他人一個評價尺度或一種性格特征,那將是我此生的失敗它證明:我活得很不豐富。

我比較遺憾的是,幾乎每個見過我的人都說我比照片年輕漂亮許多,這讓我很傷心,當我死后,人們見到的只能是我的照片那么我怎能證明我曾經比照片年輕過漂亮過?就讓我用這道題立此存證吧:你看到的相片中的我永遠不是真實的我,同樣,你聽到的傳言中的我也永遠不是真實的我。

多年以前我在《未完成》一詩如此寫到“你看到我/但那不是我!我從來沒有固定的形狀!”

那天和格式QQ聊天,問他對我此次回答的看法他說,越來越成熟了。我說是啊,我所有的文字都是經歷得來的,每一個觀點的寫出即使它是很普通很大眾化的在我也是自己親身習得的。有一次聚會侯馬跟大家說,安琪有一次遇到困惑打電話來說生死跟她說,你近期作品多好啊,還不趕緊活。她哽咽帶笑說:每一首都是血淚之作啊。一席話說得大家都笑了。我也依稀回憶起是有此事,大概是2006年間。

我的語言快于我的大腦(你所說的“話多了一點”)而思想卻一直是慢這個世界半拍(我妹妹語),我是一個笨拙的人,在別人是常識的東西在我卻必須親歷親為了才能相信。我的寫作與我的經歷息息相關因此我必須繼續親歷親為我的這一生,有時覺得太累了但又能將自己托付給誰呢?

1974,龍海石碼,安琪一家和她小姨。

張后:安琪你酒量怎么樣?有沒有自己偷偷喝酒的經歷?杜拉斯可是地道的女酒鬼,你這點可不要像她那樣生活?她在自述中說,“酒一經喝上,就成了一個女酒鬼,接連不斷的喝,會把所有的人都拋在后面……晚上喝,中午也喝,后來早上也喝,有時夜里起來還要喝……以至后來每隔兩個小時就要喝一回酒……”哈,她比李白還能喝,真是女酒仙啊?

安琪:我曾在《借口》(長詩,1999年)一詩中寫到“父親的一生是煙酒的一生”,父親依靠經銷漳州閩燕啤酒發家,但也因為把資金投入到閩燕啤酒廠而隨同該酒廠的倒閉而血本無歸。父親和煙酒的感情可以說超乎一切之上,而我是一點也沒遺傳父親的煙酒能力。以前在漳州一干詩人喝酒做詩,我也曾情緒上來喝喝看,結果有一次吐得一塌糊涂嚇怕了。到北京后基本是滴酒不沾。后來看不偉成天說牛欄山二鍋頭如何如何好,就試著喝喝看,好像一兩也還行。正在暗自欣喜不料2008年8月在福州超標喝了二兩紅星二鍋頭后一連吐了五六次還摔了一大跤,那種摔是直挺挺的正面撲到地板上下唇都咬破了還不知道,那一瞬間我聽到了眼鏡和瓷磚地板碰撞的聲音。后來朋友說虧得我的眼鏡是塑膠的撞不破要不然后果不堪設想。從那以后我再也不敢碰酒了,孤身在外,安全第一啊,從這點上來看,我完全不具備“酒神精神”(尼采語)。在尼采的闡述下,“酒神”即是古希臘神話中的狄奧尼索斯,他是葡萄酒狂飲之神,是豐收享樂、盡情放縱的象征,是生命豐盈的化身。所謂的豐收享樂我還沒有過,所謂的盡情放縱我也不敢,實在是活得沒滋沒味。

我的朋友中許多熱愛酒的,有時酒是他們創作的推動力,有時酒又是他們逃避現實問題的麻醉劑,而依憑我兩次醉酒的經驗來看,酒不是好東西,醉酒的感覺整個就是生不如死。

突然想起有一次老巢給詩下的斷語,詩應該從文學中抽離出來就像酒從飲料中抽離出來一樣。

老皮畫(2008年)

張后:我從前在哪一本書上看過,大意是說人的命運的軌跡,好像就是在畫圓圈一樣,從哪里來再回哪里去,按如此邏輯推理,你有一天會再回漳州去嗎?

安琪:讓我用這首寫于2007年2月的舊作來回答你的最后一個問題并感謝你用提問使我心力交瘁:你我有幸相逢,同一時代!

《你我有幸相逢,同一時代》/安琪

——致過年回家的你和賀知章

想象你在路上,一切有價值的行走,路的行走

輪子的行走,馬的行走

想象一群樹繁華落盡,倍感蕭索,想象

灰色,輕灰色,重灰色

一路伴回家的人相遇故園的鬢毛已衰

想象一下,你的登峰造極在未來的節律里依憑

某種成敗而定

江山激昂,或來年春暖,關于此生

猶如詩酒入瓶

猶如我最愿生活其中的春秋與唐朝

猶如馬,行走在一路的光上

路在光上

你我有幸相逢,同一時代。

安琪簡介:

安琪,1969年2月24日出生于福建省漳州市,1988年漳州普通專科學校文學專業畢業。詩人。詩界中間代概念首倡者及代表詩人。第三條詩歌道路成員。《詩歌月刊》(北京)編輯。合作主編民間詩刊《第三說》和《詩歌與人:中國大陸中間代詩人詩選》。主編《中間代詩全集》(2004)。

獲獎:1995年獲第四屆柔剛詩歌獎;2003年獲首屆獨立民間詩歌編輯獎;2006年獲新世紀十佳青年女詩人獎。

出版物:《歌•水上紅月》(1993年);《奔跑的柵欄》(1997年);《任性》(2002年);《像瑪格利特•杜拉斯一樣生活》(2003年)。

張后簡介:

中國著名獨立詩人、高產作家。曾被評為1917--2016影響中國百年“新銳詩人”。其作品以情詩為主,意象奇幻,視角新穎,充滿新唐詩之美。擁有廣泛的讀者,素有“夢幻之王”之美譽,獲過多種獎項。并著有歷史小說春秋三大霸主系列:《雄飆霸主齊桓公》《威凌霸主晉文公》《荊楚霸主楚莊王》(1998)、長篇小說《再紅顏一點》(2004)《像鳥一樣飛》(2003年)、詩集《少女和鷹》(2004)《夢幻的外套》(2007)《紙上玫瑰》(2008)《牙齒內的夜色》(2005)《張后網絡詩選》(2005)《草尖上的蝴蝶》(2005)《獨自呢喃》(2012)及《三人詩選》(田力、張后、韓永合著2002)《叢林七子》(羅唐生、楊然、張后、趙福治、北塔、周占林、張嘉泉合著2013)、散文集《月光下的水影》(張后、海沫合著1995)、隨筆集《詩人之夢》(2015)。《張后訪談錄——訪談詩人中國》(2012)、訪談錄《詩人往事》(2015)。2012年自編自導自演中國首部以詩人海子拍攝的詩電影《海子傳說》。2016年創辦中國唯一訪談類專刊《訪談家》。現居北京。

來源:張后供稿

純貴坊酒業

純貴坊酒業