【訪談家】伊沙訪談錄

是我的詩讓我站在了浪尖上

——張后訪談詩人伊沙

2013在天津 伊沙研討會 張后/攝影

張后:伊沙你好,其實早在2004年左右我就和你有過聯系,那時我曾在《趕路詩刊》當副主編和操盤手,在伊妹兒里約過你的稿子,估計你可能忘掉了?約你稿子的人海內外是不是太多了?有償的多?還是像我這樣什么報酬都不給,還可以無恥地揩你的名聲?

伊沙:張后你好!我記得你和我聯系過,但確實忘記是為什么事兒了,原來是為《趕路詩刊》約稿啊——正好,你這一發問,倒是先回答了我最近的一個疑問:就是我跟《趕路》是怎么結緣的?我原來的印象中是2007年的“收購行動”,《趕路》把我的長詩《靈魂出竅》給“收購”了。后來在網上“百度”別的資料時,無意中發現是在2005年總第二期上就有一次較大篇幅的展示,是跟李亞偉排在同一個欄目里——這就是你約的吧?現在搞清楚了真好!因為我在佛山開會期間聽到一個朋友說:“詩江湖”這撥人都是由一位80后詩人“擺渡”到《趕路》那邊去的——我聽了以后從情感上不愿意接受,說實話我不想欠這個80后詩人任何東西(盡管我認為他欠了我),而且冥冥之中有種直覺:他會“擺渡”別的“詩江湖”但不會“擺渡”我——詩人的直覺啊!真他媽太厲害了!尤其是像我這種詩人中的詩人,詩人兼小說家!現在好了,我得到了一個我特別樂意接受的答案,否則日后報錯了恩被人笑作“自作多情的傻逼”就不好了。

對于我的健忘,我想請你原諒!至于忘記的原因,我想肯定不是因為約稿太多,反而是約稿太少,再加上心態的變化——網絡時代以后,我對紙媒發表的重視度每況愈下,也不主動投稿,每到月底上網將新詩一貼了事,有少量約稿都會欣然給詩。有無報酬更是無所謂,事實上,在我腦子里從未建立起“詩稿酬”這個概念,我記得有兩次我在網上公開聲明過:我所有詩歌的版權公有,意思是:想發就發,想轉則轉,有酬當然好,無酬也可拿走——我自認為:我這么做,是聰明人的選擇,識時務者為俊杰,呵呵!張后,如果我有“名聲”可以讓你“揩”——那是我莫大的榮幸!事實上,我老婆從中都揩不出個二兩油,浪得一具空名而已!前天晚上,與秦巴子、姚鴻文等幾個本城朋友喝酒的時候還聊到這個問題,掐指一算,發現某幾個故人都是將名聲(或曰“文學成就”)轉化為物質回報的超級大人精,把自己那點可憐的名兒都榨干了還在那兒拼命榨,把自己的“文學成就”存在銀行里,從來不再追加增存,利息吃光了就通過提高利率還在吃——在座者公認:在這方面我堪稱“大白癡”一個——不過,我自己感覺:是個滿幸福的“大白癡”,我心不在此啊!因為心純,更因為心大。等我老到寫不動的時候,再算這些小賬吧——肯定也不會!

張后:你現在每天出門是不是都很危險,你太有名了,想要暗算你獵取你人頭的江湖兒女肯定層出不窮,他們每天盯著你就跟殺手盯著肯尼迪、里根一樣?得下手就下手,好像打你一拳踢你一腳他們就會在詩歌史有上一筆,就可以成名于千古了?其實這點我早在意料之中的,因為我親眼見過,只是那一次并沒有人得手,你知道為什么嗎?你還記得我在哪里第一次見到你嗎?你肯定不記得,因為我沒有和你說話,我只是一邊暗暗觀察你來的,呵呵,告訴你是在2005年的大連,你們楊黎徐江小安梁小斌等等一群人雅集海邊,據說那次就有一伙人企圖拿你的人頭,后來一見面看你太壯實了,像一條大鯊魚,站在那里真是威風八面,連背影都很懾人,就沒人敢動了,呵呵,可這次不一樣,我聽說你瘦身了,不那么恐懼了,所以在佛山詩會上有人就對你蠢蠢欲動了,但我知道這些舉動都十分可笑,難道真的把你伊沙殺了,他們就可以名載史冊了嗎?簡直幼稚得很?恐怕想打倒你的人,沒有一個超過你呢?無論從水準哪怕從字數上?

伊沙:是啊!我經常兩三天不下樓(我自知這種生活方式很不健康),出門下樓兩件事:在去超市采購的途中散步——這是最有安全感的,街上沒人認識我;去學校給學生上課——這也沒有安全感,不過,是叫我老婆覺得:她總擔心某女生會愛上我,已經重點注意過一些人選。真正危險的當然是出去開詩會了。你說2005年的大連你在場?那你可隱藏得夠深的!你說得對:那次一到大連我就感覺氣氛不對——這個不對的氣氛來自于當地詩人,都在那里繃著,一副寧死不屈的架勢(好象我要強奸他們),跟這次佛山晚宴開始前的氛圍特別像。大連那次是吃飯沒咋的,會上無發作,等我回了家,網上罵開了,有一個叫“大路朝天”的垃圾派,噢,原來是那時95公斤的噸位起了點作用——你別說還真是的:我發現我減肥前出席這類會,基本上沒有找碴的,一減肥,回回有——有的我都忘了,是沈浩波提醒的我:說2006年武漢那次,那個誰誰誰不是要跟你過不去嗎?說的我真是有點后怕,這個誰誰誰是個體重兩百一身高一米八的大漢,真要打起來,被踹到七、八米外墻角下的不就真成我了嗎?當然,那也不一定,打小巷戰打群架的時候我就懂得這樣的常識:打架不是比個子。這個誰誰誰是在會上向我“發難”的——不過,人家講得很學術:現在中國詩壇有一半人都在寫“江湖體”,所謂“江湖體”就是“伊沙體”,然后明確告訴大家:我不喜歡伊沙的詩,結果又給大家全文一字不落地背誦了一首我的詩(我還清楚地記得是《十萬個為什么之一》),我在當晚武大的朗誦會后還公然嘲笑了他的朗誦——但也沒怎么嘛,因為雙方都不過分。在佛山時那孩子真是太他媽過分了!說實話,只有借他十個膽子他才敢于這樣,但偏偏他就借著了。我想:按照由他領銜的那個“小四小人幫”的計劃(咱不說是“陰謀”),本來是準備到研討會上去“文斗”的,他們知道會來一些記者,可以炒成新聞,但是酒壯慫人膽,情緒過早失控……這個莫名其妙的情緒是頗值得玩味的,對我有情緒的主兒人數之多堪稱詩壇之最,但是千萬別理解成我愛罵人樹敵頗多什么的,恰恰是網上吵過的,見面倒沒什么甚至于很親熱,在佛山來了個壽州樊子就是這樣。這是一種相當復雜的情緒,我也把它說不清楚,他們自己也不能完全說清吧?這些打著小算盤玩詩外功夫的,就別提什么“水準”,別想什么“超過”了吧!你提到了“字數”——這又得讓多少人恨死我!我一部長篇小說是普通長篇字數的兩倍。

2006年與校友牛漢、老師任洪淵在母校北師大

張后:有個“小損樣”的詩人,真夠陰損的,他在2005年10月21日這一天,曾在“天涯”論壇上貼了一首詩,題目是《致伊沙》,我不知道你讀過沒有,我是這兩天尋訪你的相關資料搜索到的,小損樣的小損詩,是這樣寫的:

烏鴉相信叫了一千次

一定會變成喜鵲

癩蛤蟆認為只要詛咒上帝是白癡

天鵝就會乞求做他的二奶

他媽的伊沙掏出被梅毒愛得發狂的小雞雞

向世人吹噓比長城還長,比神六更威風

這個爛崽在黃河尿了一泡尿

讓馬桶似的中國詩壇騷了三秒鐘

我認為寫這首詩的才是白癡,即使這個小白癡雖然寫詩罵了你,但他也不得不承認伊沙就是隨便尿了泡尿,也讓中國詩壇所有“小損樣”的詩人發了羊角瘋,而且看看詩江湖論壇,又有多少“小損樣”整天在那里你的貼下發癔癥呢?簡直狂犬吠日?

伊沙:去年還是前年,有個朋友提醒我,別人致我的詩夠出一本詩集了,我說那還得是挺厚的一本詩集,很快我發現:還有罵我的詩呢——能出更厚的一本!這個現象大概也在中國的詩歌史上絕無僅有!我受用了!謝謝所有寫到我的詩作者,不論是贊揚還是詛咒。這一首我是初次讀到,也就是個“小損樣”,“七分褲跑偏了”,連“陰損”都算不上,如此之“詩”非但氣不著我,反倒容易讓我讀來洋洋得意:“小損樣”不光用了《車過黃河》一個典,“梅毒”也是一個典,出自《梅花:一首失敗的抒情詩》,還有這種“雙行體”的形式,也是我老愛用并且在現代漢詩中有所推動和發展的,用“伊沙體”、“伊沙典”來罵伊沙……你說我讀了這樣的“小損樣”能不得意嗎?而真正的“陰損”大概都不適合用詩歌來表現:我記得我去荷蘭出席鹿特丹國際詩歌節前夕,一個叫“他愛”的人在詩江湖論壇發帖咒我坐的飛機掉下來,像徐志摩那樣;佛山打架事件發生后,一個叫“金軻”的人咒我遲早橫死街頭……跟這些瘋狂的咒語相比,這首詩算什么?我大概算中國詩人中被罵最多的一個,已經習慣了,但也還是對這種只有真正的仇恨才能產生的變態的瘋狂感到震驚!這兩人我都沒見過!

張后:實際上我對你認知的相對別人來說,可能比較晚,我一向后知后覺的,我是2002年左右從對歷史的研究中抬起頭時,才在一個朋友處有幸看到幾本你主編的《文友》,中國竟有這樣一本耳目一新的雜志?我真遺憾沒能看到所有你編的這本雜志,以至這本雜志封了之后,成了我一生的一個遺珠之憾,現在我知道這不是我一個人的遺珠之憾,是中國文化樞紐中的一個遺珠之憾?

伊沙:我在長篇小說《狂歡》中寫得很真實:《文友》是被它自己的老板用一場陰謀玩死的,兩年之中從16萬的發行量玩到了2萬,然后以此為名正言順的理由得到上面的批準改刊為《男友》(一本從始至終完全虧損現已不存在的雜志)。一個16萬發行量的以文學為核心的具有先鋒意識的雜志在這個時代本該被當作寶貝來倍加疼愛的,卻落得被他爹用變性手術殺死的悲慘下場!最遺憾的是:我和我當年的同事們在實踐中從市場上摸索出的一整套行之有效的辦刊經驗,竟然無人沿用和繼承,《文友》之后,中國再沒有一本《文友》式的刊物。我在佛山還對《漢詩》主編張執浩說呢:真正有價值的東西,都不會有始無終,所以要抓住機會啊!整整三年,36期雜志,浸透了我和同事們的心血,期期都有好詩歌、好文章、好策劃,影響過一代青年的成長(哺育了多少70、80后詩人),也參與了中國的文明進程(新世紀網上的多少東西都能在《文友》那里找到“先聲”),這就夠了!從我自己來說,這也未嘗不是一個好的結局,一場及時雨。在《文友》兼職的三年里,我的詩歌寫作是有史以來產量最低的,我的中短篇小說的寫作也被迫中斷了。解脫之后,我才贏得了短詩產量最大的一個時期,并且寫了巨型長詩《唐》,隨后又進入了長篇小說的寫作階段。在“好主編”與“好詩人、好作家”之間作何選擇?這還用問嗎?魯迅做翻譯,我認為都是在浪費時間!何況編刊呢。

張后:你們那場著名的“盤峰論爭”結束了,我十分驚駭,近十年我沒有寫詩,如今詩壇竟是這樣多云變幻?五彩紛呈?各領風騷三五天,但你始終站在浪尖上,十年后,你愿意再回顧一下那次峰會嗎?因為那次論爭對于跨世紀的中國詩歌和跨過世紀的詩歌中國仍太有指導意義了,以致后來的所有詩會全成兒戲?以致后來的所有詩會全都失色黯然?以致后來的所有詩會皆都附庸風雅?

伊沙:我沒有什么不愿意回顧的,前陣兒我還在網上說呢:真希望有一天在網上突然讀到一個“盤峰會議”的全程錄音整理稿,那才有意思呢,讓大家看看一個原生態的“盤峰”!對方中有人不是說我的那篇掃描文章不真實嗎?那就可以看看到底真實不真實了。我眼中的“盤峰”是這么來的:我認為“知識分子寫作”是1990年代惟一成立的詩歌流派,“知識分子詩人”始終很自覺地進行著他們的理論建設和詩歌批評,他們的這種所謂的“學術文章”一般是發表在純文學或學術性的刊物上(我曾譏之為“學術炒作”),他們每個人都很喜歡在寫文章時拉出一份當代重要詩人名單,而這個名單就像事先統一擬好的一樣,翻來覆去就是他們幾個。在整個90年代,他們寫文章、編詩集、拉名單,也沒人說他們不是。但是到了90年代后半段,他們的膽子越來越大了,首當其沖的是程光煒編選的《歲月的遺照》——這本書標明是“90年代詩選”。我記得書還沒上市,當時影響巨大的《北京青年報》就發了一條新聞,說:一本“90年代詩選”,竟沒有選伊沙的詩——我讀到這條消息,心中躥起了火苗!當時尚在北師大讀書的沈浩波寫出了第一篇批評文章《誰在拿90年代開涮》,接著徐江、沈奇、于堅也在其各自的文章中批評了該書的做法并涉及到“知識分子寫作”,這些都發生在“盤峰會議”的前夕,構成了“盤峰論爭”的導火索。我記得在從西安去北京開會的火車上,我和沈奇曾預想過這個會,都認為程光煒本人一定會做出反擊,我還對在文章中為我說了公道話的沈奇說:“他要跳出來罵你,我是不會坐視不管的!”。我們的預想還是太幼稚了一點,一到會上便發現:我們遭遇的是一個鐵板一塊的整體。而所謂“民間”,是主持人吳思敬臨時指認的,他說:“另一方搞的《1998年中國新詩年鑒》上既然有這么一行字:在藝術上,我們秉承永恒的民間立場,那么就把你們叫做‘民間寫作’吧”。從當時參與爭論的主要幾個與會者可以分析他們代表的是什么人:怕出路費(該會路費自理)不愿參加硬被我們忽悠去的于堅代表的是90年代被熱熱鬧鬧的“知識分子”搞得失去了風頭的“第三代”,我、徐江、侯馬代表的是從90年代成長起來的真正的生力軍,沈浩波作為一名在校的大學生,是沒有資格參加這種規格的會議的,但我認為他也很有代表性,代表著潛伏在黑暗之中的“70后詩人”。會議組織者是真希望雙方爭,雙方火氣是真大,吵得很真實,爭什么呢?誰來代表90年代詩歌?為什么要爭90年代呢?它是20世紀的高峰!會上吵完了,幾家媒體又辟出了專版,于是轉入筆爭,雙方都有一些未與會者通過文章加入進來,甚至于那年過去了,大家還在各自的文章中耿耿于懷地說起它,后來新世紀詩歌發展的格局、流向,又無不受其影響……你對比著想想,其他會與之相比欠缺的因素是不是就太多了?還有一個很重要的時代背景的因素:那是在網絡時代到來之前,大家無處釋放,有很多情緒、異見都是憋著的,到了現場就全都釋放了出來,有點“仇人相見分外眼紅”的意思。網絡時代要想重現“盤峰論爭”,那可太難了,我發現連網絡初期那種網上的大規模論爭(譬如“沈韓之爭”)都已經很少發生了。你說我“始終站在浪尖上”,我想強調的一點是:是我的詩讓我站在了浪尖上!整天大睜著眼睛抓機會的機會主義者多了去了,沒有機會制造機會也要上,沒用!

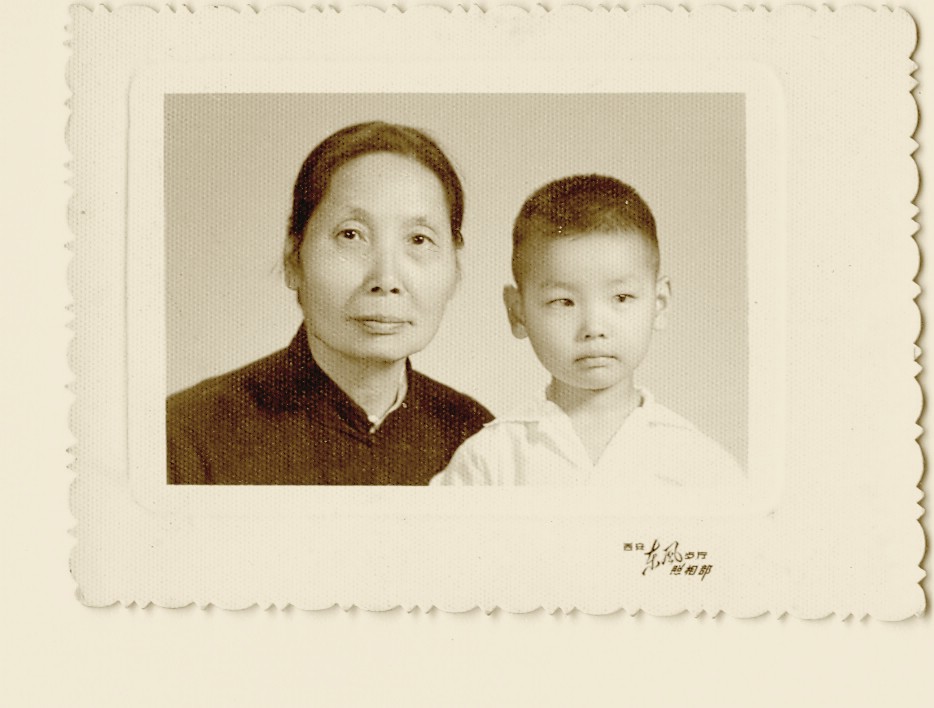

伊沙19歲時和外婆 全家幅

張后:中國文化從根本上說就是一種政治文化,黃河在中國人的眼里極具象征意義,她是一條母親河,所以你的《車過黃河》一出來,世人皆為之震驚,啊,黃河還可以這樣來寫?這不是褻瀆我們偉大祖國嗎?

其實完全不必如此大驚小怪小題大做,黃河只是一條河流而已,為什么一定要賦予她某種不必要的象征符號呢?問題是我現在要問,截止目前,這首廣為流傳的詩歌有多少國家級別的刊物進行了刊載?也就是所謂的官方,都有些什么樣的評論?為什么我要這樣問呢?我想從中是不是可以看出一個開明的國家對文化的一種態度和認可程度?還有的就是一種民族情感的承受力到底有多大?

伊沙:先容我感慨一番吧: 1988年11月的一天傍晚,當我在北師大中北樓405室(我女朋友的宿舍)的桌子上,在自己的詩本上一口氣寫下此詩的時候,我實在想不到它會令我成名并在日后產生如此之大綿延不絕的影響!它發表得很順利,第二年(1989年)初就由中島(我偉大的編輯)拿到哈爾濱作協內部發行的報紙《文學潮聲》上發表了,但迄今為止,尚未有任何一家正式出版的國家各級文學報刊、詩刊發表或轉載過它,它極高的轉載率都是來自民刊、書籍以及后來的的網絡。我的所謂“三大名作”各有其命:《餓死詩人》曾被《詩刊》發表過,90年代初《詩刊》發行量還是相當可觀的,所以它有點一夜成名天下知的意思。《結結巴巴》也曾被《人民文學》發表過,它是最能引起評論家興趣的,被評得最多。《車過黃河》則完全不同,像個后娘生的,我曾用崔健上不了中央臺也照樣成大名來形容它的命運,它真的是很耐磨。不知你注意到了沒有?網絡時代開始以后,網絡閱讀對新詩名作來了一次殘酷的清牌,多少詩歌史意義上的所謂“經典名作”在網上真是徒有其名,有幾個人知道它?我感到特別慶幸的是:我的“三大名作”經受住了考驗,此消彼長,它們在網絡時代里變得更有名了,三者相較,《車過黃河》后來居上,更為突出。在此我想澄清一個機械解構主義加別有用心者炮制出來的偽問題:《車過黃河》的寫作沒有受過韓東《有關大雁塔》的一絲一毫的影響,我初讀韓東的詩是在1986年《新詩潮詩集》上,我一直不喜歡他的這首《大雁塔》,覺得很觀念,很圖解,是在說明什么,屬于解構手法比較笨、不巧妙的,我喜歡的是他的《我們的朋友》《你見過大海》等詩(注意看:我的三大選本都是這么選的,既無“陰謀”且很嚴肅)。如果要說影響,我在思想意識上受的是當年熱播的《河殤》這部電視專題片的影響——但是這種影響決定不了這首詩或者我的詩,它必須有一個真實的靈感——這個靈感發生在這年夏天暑假快要結束的時候,我借返校之機帶著兩位中學同學去北京玩,上車前在火車站附近的餐廳大吃一頓吃壞了肚子,上車后三人輪番搶廁所,靈感便來了——是大便帶來了小便的靈感!那個靈感便種到了我心里,到了冬天破土而出!回答你的問題:一方面官方文學刊物的“保守”令我吃驚,另一方面,大、中學生教材、教輔類讀物的“開明”同樣超出了我的預料,2008年有幾個“改革三十年”的評選或推選,《車過黃河》獨攬了幾項榮譽,也喚起了作者本人對它的重視——說老實話:我一直對它重視不夠——我把它仔細重讀了一遍,覺得一切的獲得絕非偶然,天上是不會隨便掉餡餅的!

張后:近年來你多次遠赴國外,參加國際社會的詩歌活動,我想知道為什么是你而不是別人在參加國際詩會活動這件看似稀松平常的事情上竟引起這么大的騷動?我就弄不明白為什么有那么多的人攻擊你呢?其實許多人沒有看懂一件事情,那就是在攻擊你隊伍中的人越多,中國寫詩的人就越來越多了?這有可能是一件功德無量的事呢?伊沙你成功的使許多本來陷進網絡游戲和沉緬于打麻將賭賻的人從而丟掉惡習,轉而從事詩歌作業?你鍛煉了他們明辨是非的能力,也鍛煉了他們的口才、想像力,還有打字能力,哈哈,使中國網民以倍數增長?而且增進了社會和諧,終究使中國文化得到根本化的普及?

伊沙:在我看來,主客觀的因素都有,我每次都高調出征、光榮凱旋,不像別的出國者,跟個灰溜溜的偷渡客似的(他們的詩也出不了風頭),在中國如此的高調(我向年輕人學了個新詞叫“拉風”)自然遭人妒恨。客觀來講,我又率先打破了一些“貌似正常的次序”,中國詩人在國際上露臉,是有其內在次序的:中國剛開放時在西方社會引發的中國熱,讓《今天》派詩人(集中在幾大代表)獲得了機會,這個機會后延至跟《今天》派寫得比較像(在詩的寫法上)的“知識分子”身上,“口語詩人”不在這個次序之中,在我之前,也就于堅有點機會;另一個因素是年齡與輩份,按照他們“論資排輩”的想法,似乎還不該輪到我,我似乎得到了我不該得到的東西(那就是偷來的!),“貌似正常的次序”被打破了,自會有人要來找你麻煩。還有一點:我得到任何榮譽性的東西(包括國內的)似乎都更有非議的響動,一部分人的邏輯是與詩有關的,他們覺得你那個詩是邪門外路不正派嘛,或者干脆認為不是詩,憑什么獲得?我打破的是他們內心的秩序,豈能不惱火?甚至從此開始懷疑詩歌?沈奇說我已經影響了兩代詩人(70后、80后),我說不,是三代詩人,還有60后——我同年齡段的那代人。第一撥受我影響的出現在90年代初,我發現有些人,原來寫的是“海子體”(那個年代詩歌界內部最普及的詩體,外部則是“汪國真體”),怎么忽然就改作“伊沙體”了,其中以60后為主,還有個別50后和老70后——我可以將其戲稱為“我的兒子輩”(沒有不尊重的意思),這些人有的現在還在,成了“垃圾派”、“垃圾運動”、“低詩歌”里的老前輩,這些人在網上罵我,我這個年富力強的爹的是什么感覺?這些人在年輕人面前裝爺,我這個真正的爺是什么感覺?有些人看不明白我為什么在網上對他們這么粗暴,原因就在這里——說起原因,他們也會有自己的邏輯和委屈:你伊沙既然支持過“下半身”,為什么不可以支持我們,我們還是你的“長子”呢!結果是:我不但被“長子”罵,我還被“孫子”、“重孫”罵,有些人說了:我沒有受你影響,我受的是“下半身”的影響——那你不就是我的“孫子”嘛!還有:你既沒受我影響又沒受“下半身”影響,你受到的是整個詩壇“后口語”的風氣影響,你不就是我的“重孫”嘛!我明明是子孫滿堂、四世同堂,但卻落得四面楚歌、罵聲不絕的下場——這個現象真是獨一無二!真要把我逼成圣人啊!我早已說過:我將一些語文不過關的人帶成了詩人——不是我,是“伊沙體”,因為它最成體,最有表現力,最能夠表現你的生命所親歷的任何一種真實的詩意。誰都知道揀最順手的武器來使,哪怕是武功很差甚至于沒有武功的人。我有一個“狂想”:用一生的時間,讓“伊沙體”具有古詩體“四言”、“五言”、“七言”那樣的自足性,叫天下有話要說之人見了此體就想寫詩,用了此體就能寫出他們心里想說的話。

張后:玩笑話一過,我們重歸正傳,我知道你是跨文體寫作者,小說、詩歌、隨筆、評論全來,我想知道你每天在網有多長時間?有沒有可能雇槍手助你斡旋和反擊那些對你不利的網民,我在這里的說的網民實際是指那些在網上見你名字就攻擊你的詩歌習練者,我堅決不稱他們為詩人,要不你哪有這么多時間可浪費啊?網上很消耗時間和體力的,那你寫作這塊是如何分配的?你已經著作等身,前面還有什么目標和方向?

伊沙:是的,成為現代漢語文學最偉大的詩人和全天候作家是我矢志不移的理想和目標,為此我會將此一生全都搭進去!我每天上網的時間沒有統計過,自己感覺是隨時上網,隨時下網,譬如:我每天寫作前會到網上去溜一圈,借網進入寫作氛圍,然后下網,開寫;中間休息,還會上網,放松一下。寫作之外,還有上網時間,純粹是休息、娛樂。雇什么槍手啊?我自己足以對付,再說對付他們又不是工作,玩玩罷了。我每天的寫作安排可以在此公開:在學校無課的日子里,上午十點前起床,專心修改頭天寫的小說文字;吃午飯、睡午覺,三、四點起床,推進1000-1500字的小說,如有時間,就出去散步(不吃晚飯)。晚間,看電視、上網、寫詩(有時還有其他文字)、讀書交叉進行,凌晨兩三點睡覺。學校有課,不寫小說。如此日復一日,我這個人定力強得可怕,一旦形成規律,完全雷打不動,并且身在其中很享受。

我喜歡“著作等身”這個詞——它在我做文學少年的時代就像種子一樣種到我心里去了,但是現在,我還遠遠沒有達到,也就“著作等腰”吧,實現這個詞,在我必須的,但也不會忘記一點:不能一味貪多求全,每本要有很高的質量,并且還要有拳頭產品。目前的內在格局是符合我理想的:以長篇小說和詩集為主打。

伊沙和他奶奶 三歲 在西安

張后:在中國詩歌界拆臺涂污泥的人比比皆是,建樹的人卻少之又少,我讀過《十詩人批判書》,你在其中一篇文中坦言給食指送獎是你炒作史的得意之筆。我看到你寫道:壞人們在這件好事面前,有屁只能在褲襠里放。我就樂了,這種話只有你伊沙敢說,太大快人心事了,這年頭這撥壞人簡直像不死的老鼠一批又一批,滿網絡流竄,我真是深惡痛絕。我竊以為在這戰國時代,敢怒敢言的真君子真就是不多,全是化了名穿著馬甲的鼠輩,我欽佩你罵人從不化名的勇氣,“直發上沖冠,壯氣橫三秋”,如果我此番訪談你將來會有人罵我拍你馬屁奉迎你的話,我會說句小品里面的話來回敬他們:“我八輩祖宗也記得你,我做鬼也不放過你?”

伊沙:什么叫炒作?都這年頭了,一說炒作像多惡心似的。1998年,我在《文友》兼職,夏天去延安開策劃會,給食指送獎的方案已經裝在腦子里了,在老板心情好的時候給他那么一提,沒想到他很痛快地答應了,還說回西安后,你立刻飛北京。我堅持要讓獲獎者本人拿到實數的一萬元(稅款另交),老板也同意了。從延安回到西安后,我在雜志社財務室領了一萬元現金和其他的出差費用,乘坐第二天的飛機就去了北京。對于《文友》來說,這樣的策劃是經常要搞的,能夠引發炒作也是其目的。那我干嗎不玩得高級一點更有價值一點呢?我創設這個獎,并且將首屆獎頒發給食指,沒什么評委,就我一人說了算。當時我也有些針對性的:有一項叫做“劉麗安詩歌獎”的民間獎已經頒發了三屆了,我記得它頭一屆頒發的時候,說明是要頒給沒有工作生活比較困難的詩人,連頒三屆,總共30個人獲獎(用我當時的話說“什么阿貓阿狗都獲獎了”),每人一萬元,其中沒有當時長住精神病院的“一代先驅”食指先生。中國的詩歌界已經把這位先驅者忘記了,《文友》的獎是在這個時候頒給他的,我可以肯定地說:他后來得的獎(比如人民文學出版社給的獎),都是受到了《文友》獎提示和啟發!后來有一次,我在哪個地方讀到食指最新的文學年表,其他獎都列進去了,唯獨不列《文友》獎,我心中黯然了一下,心想:老郭呀,你最該列的獎你不列,《文友》獎可比什么“人民文學獎”牛B多了!因為那是伊沙頒給你的。去年,他在夫人的陪同下到西安來參加一項詩歌活動,他向主辦方提出想見我,搞得人家比較尷尬,在并未邀請我的情況下又不得不打個電話給我,沖食指我就去了,相聚甚歡,感覺老郭沒變。一個月之后,我們又在北師大與美國俄克拉荷馬大學聯辦的一個大型的國際學術研討會上見了面,特別高興!到了這時,我可以肯定地說:食指沒有忘記《文友》文學獎,是代他寫年表的人有意拿掉的——這也證明了我當年的敏感絕不多余:你不是好人嗎?我不是壞人嗎?我做好事做善事你總不能還要罵我吧?這個堵可添大了!

老實說:我罵人基本不化名,但也不是百分百,偶爾也化名的:那是當我發現對方以化名為樂時,我就跟他玩一玩“游擊戰”。2003年在“他們論壇”上我就玩過一把,其中我的一個化名叫“趙本山”,哈哈哈!這個訪談出來了,怎么可能沒人罵?沒關系,家常便飯,我們一起與之對罵!高興了還可以化倆名:你叫“小沈陽”,我叫“老畢”。

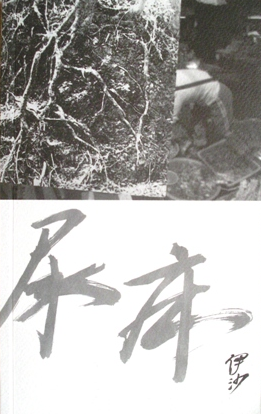

伊沙詩集《尿床》書影

張后:說到你的代表作,時下人們都將你的《車過黃河》、《結結巴巴》、《餓死詩人》當成你的最高成就似的,其實我覺得這是歷史的誤讀,我說一句不恭敬的話,這三首其實實實在的小兒科,你在《殺死三個孩子》這篇文章也坦露了自己的質疑,但在我沒讀你的《唐》之前,我如上的話我是不敢說出口的,在我認真閱讀你的《唐》,說實話,我被震住了,我感嘆,伊沙所有的才華全部凝結在這部長詩當中了,五百年也未必有一人超過此作?誠如于堅在《話說伊沙》中說道:“否定伊沙這樣的詩人容易,并且可以由此獲得‘詩歌正確’和道德的優越感,甚至可以拉近你和海子這樣的詩人的距離,但是,要肯定他卻需要勇氣和創造力,伊沙的詩不僅是對體制化詩歌美學的挑戰,也是對正人君子的道德感和意義系統的挑戰……”

不說別人超越不了,就伊沙你自己所有的作品都為之黯顏失色,你自己如何評價你的《唐》?

伊沙:在當代,一個詩人被公認的“名作”肯定不等于他的最高成就,“代表作”也要看由誰來認證。譬如:北島的《回答》在他的詩作中屬于中下的,舒婷的《致橡樹》也是,還有顧城的《一代人》。相較而言,我攤上這“老三篇”還算幸運的。你覺得它們“小兒科”嗎?那我可有一比了:我不全說,但如果《結結巴巴》屬于“小兒科”的話,那不就把整個現代漢詩逼進了“產房”?所謂“名作”就意味著一定范圍內的流行,而流行是不由自己掌握的,我只能接受這個事實,不能太當回事:以此作為標準來做自我復制,但也不能不當回事——真有不當回事的人嗎?裝的吧?我會總結其中的規律,起碼做到心中有數。有一次(好像不止一次)在安琪的文章中讀到:伊沙的“三板斧”云云,讓我很不高興!我可以接受“老三篇”之說,但我接受不了“三板斧”(除非她不懂“三板斧”的意思而用詞不當),心說:你們還是先有了這“三板斧”再來跟我論長道短吧,安琪專注的“中間代”,除了我誰有此“三板斧”?其他人全加起來也湊不出這“三板斧”!說句心里話:我深愛我的“三板斧”,它們四處砍殺,戰功赫赫,為我博取俗名。你讀到的那篇文章(應該叫做《伊沙:扒了皮你就能認清我》),不要全當真,那是來自張小波為《十詩人批判書》所做的策劃:就是定好了要來一個自我批判的,惟一的人選是伊沙。可以這么說:我是不薄名作愛大作。《唐》當然是偉大的,蓋因偉大,所以我覺得圍繞它的種種評說都顯得太過輕巧,包括我本人對它的認識。2007年寫出《靈魂出竅》——那是命運讓我占了個小便宜讓我啃了啃死亡這塊硬骨頭!太有難度了!我以為它超過了《唐》,后來我不再這么說了;2008年寫出《藍燈》,我覺得自己已經站在了世界和人類的高度上來思考問題,我以為自己寫出了一部新世紀漢語的《荒原》,但還是沒有把握與《唐》相比。我忽然茅塞頓開恍然大悟了:再先進的驅逐艦也是無法與航母相比的,《唐》即航母。在《唐》面前,我沒有說話的欲望,從它誕生之日起一直都是如此(請注意:我從未寫過關于它的創作談)——此時此刻,還是讓我繼續尊重這種神秘的感覺吧,到此打住,不再多提,既然它有五百年的壽命,就由著它慢慢的兀自生長去吧。

伊沙(右)在2008年 與澳洲翻譯家西敏在英國奧爾德堡詩歌節

張后:不知什么人學問大如牛,竟將詩歌化分成口語詩歌和抒情詩歌兩個部分,看來好事與無聊者多矣,你幾次參加國際詩會,他們如何化分詩歌?我意思是說,按國際慣例咋個分法?其實我這話問的也有毛病,詩歌就是詩歌,干嘛非要化分呢?我被那些偽知道分子搞暈頭了,伊沙你就在此給個說法吧?怨不成哪天誰非得整出來個方言詩歌,普通話詩歌不可?另外,馬上就到海子辭世二十周年祭了,很多人在為此忙紀念的事情,如果按以上的分法,海子是抒情詩陣營的代表人物,你是口語詩歌陣營的代表人物,你想對他說點什么嗎?

伊沙:這沒辦法。從浪漫主義抒情詩到現代主義意象詩再到后現代主義口語詩,西方人走過了幾百年的路,臺灣人從五十年代開始走后兩個步驟,大陸人從七十年代才開始走,用幾十年的時間走人家上百年甚至幾百年的路,所以你會在一個時間段看到這幾種詩型并存的“奇觀”,沒什么可大驚小怪的,這就是我們的現實。從國際上來說,我感覺現代主義意象詩與后現代主義口語詩還是并行存在的,只是寫意象詩的一般都是老詩人,寫口語詩的一般都是中年以下的,當然還有二者雜糅的風格(“第三條道路”?呵呵!)。浪漫主義抒情詩幾乎已經絕技,我想大家都會覺得:它很老土、已過時,這沒什么可論證的——我記得在2002年瑞典奈舍國際詩歌節上,有個柬埔寨的老女詩人朗誦的就是這種過時的老土的浪漫主義抒情詩,把大家聽得那個煩,我想那個國家的詩歌大概還處于現代主義以前吧——由此我就要說到海子,怎么說他呢?我覺得他是個現代主義意象詩與浪漫主義抒情詩的雜交體,他是法律系畢業的,沒有系統學過中外文學史,他對詩歌的發展進程很糊涂,所以,他以為自己可以成為但丁、荷爾德琳那種詩人,最次也能成為拜倫、雪萊那種詩人,而將龐德、艾略特視作小人物——這種狂妄是因為無知。龐德也夢成為但丁,但人家已經知道不能正著來而要反著來不能順著來而要逆著來。如果我從最終的生命結果來看海子,我就會變得更寬容一點:他只活了25歲,寫作不可能分階段了,只能一次性燃燒。他是有才華的,算是一個早熟并且早夭的天才,他對現代漢詩的貢獻在于抒情濃度的加大并推向極端——對現代漢詩來說,抒情詩的課也是需要補的,五四那點實踐也是很不充分的,我覺得海子的價值主要在這個點上。他最熱的那個時候——1990年代初吧,我一方面也受到他詩的吸引,一方面又對滿詩壇都變成了麥子地的現象痛心疾首,我在1992年的文章中說他使中國的現代詩倒退了十年——還好,這個局面沒有持續多久,我(首先是我最自覺的也是我)和其他一些詩人用富有個性的作品說:“不!”我對海子從始至終都是很公正的——網絡時代真好,不信你可以去百度,鍵入“伊沙、海子”四個字,你會看到我對他種種評價,有贊揚、有批評。我對所有詩人都很公正,只是有些同志只能聽進贊揚而聽不進批評,你贊揚他十句批評他一句,被他一筆勾銷,還把你給恨上了,老死不相往來——這樣的同志,我稱之為“陰郁的弱B”,其實是一點自信都沒有的。

張后:我看過好些詩歌選本中和相關書中(比如楊黎的《燦爛》)都有你和他們四個人(于堅、何小竹、韓東、楊黎)在一起光著膀子的合影,當我看到你們談笑風生的樣子,心中好生羨慕,五大霸主各執牛角,豪氣干云,才大氣粗,一時成為江湖美談,我想知道現在你們幾個人的來往情況如何?不知你愿意不愿意率先談談這方面的信息?

剛剛在詩江湖上看到你2009年的新作,伊沙,你太勤奮了,你寫阿翔的最后那句,我差點掉下淚來,“老友,不知你是否聽懂了我的這句話——在這老熊掰玉米的時代,什么都在丟,但別把愛人給丟了?”

是啊,愛人不能丟,老友也不能丟的?這世界究竟有多少值得我們相親相愛的人呢?

伊沙:是的,我聽了很高興!我在青海人民2003版的《伊沙詩選》上選用的也是那一張“五人照”,看來這一張是這一組“眉山半裸照”中的經典,這是否與當時拍照時的一點功利心有關?拍照者(好像是石光華?)說:“編委來一張,書上要用。”——說的是《1999年中國詩年選》,我們五人是編委,何小竹還是主編。這張照片記錄的正是所謂“民間”在“盤峰”之后的正式結盟——這次“眉山會盟”對于后來中國詩壇日后的格局劃分乃至現代詩的發展意義重大!現在可以更清楚地看出這一點。但是后來發生的事情太多了,是是非非、分分合合、你你我我。我現在和他們四位的來往情況?你想知道我就愿談:一、韓東:大使級外交關系。經歷過“沈韓論爭”后短暫的“斷交”,也時有觀點上潛在的分歧,平時也不聯絡,十年再未謀面,但關鍵時刻老韓總是給我很大的支持和推助。他嚴肅寫作的精神至今對我還有影響,是四人中我最敬重的一位,我用我的長篇小說向其致敬!二、楊黎:大使級外交關系。經歷過“橡皮之爭”后兩年的“斷交”,十年以來,見面較多,一見就喝,喝得痛快,聊得高興!是我在性情上最喜歡詩歌寫作現狀最看好的一位!我用我的詩向其致敬!三、何小竹:大使級外交關系。在性格與待人行事的風格上,小竹與我相去甚遠,甚至于在外人看來有點天然對立。十年中,雖未斷過交,但總感覺有點什么不舒服似的,去年秋天西安見面,相見如故,一喝酒一聊開,也沒有什么嘛!我以為:小竹是個有江湖之心的人,這就好交往了。四、于堅:邦交中斷已近兩載。四人中我最早結識的,我大學時代就將其詩《作品第39號》編入《中外現代抒情名詩鑒賞詞典》并寫了評析文字(同時還有韓東、柯平)。90年代,他對我偶有提攜與關照。“盤峰會議”上在其遭到圍攻之時,我拔刀鼎力相助,與之成為并肩作戰的盟友。“盤峰論爭”后步入兩國關系的“蜜月期”(堪比五十年代的“中蘇友誼”和二戰中的“英美關系”),但雙方在價值觀和詩歌上不斷拉大的分歧與明顯的對立,也被友誼所掩蓋,直至2007年5-6月間,我寫詩譏諷于、于上網罵我娘,關系遂告破裂,雙方撤回大使,從此不再往來。情況就是這樣。再給大家貢獻一條好玩的觀察線索:這五人的關系是互相牽扯的,有分就有合,有人破裂,就會有人復原,這頭熱一點,那頭就會涼一點,好像熱能總量只有那么多,平均分配不過來似的。哈哈哈!

謝謝你在問題中列了我的詩——“老友,不知你是否聽懂了我的這句話——在這老熊掰玉米的時代,什么都在丟,但別把愛人給丟了?”——誰說我沒有名句?出手就是名句!我有點被自己寫下的詩句所感動!對不起!我就是一頭掰玉米的老熊,隨掰隨丟,一路丟來,把“老友”給丟了!不說了,再說我要哭了!

2009-2

2011年8月在天津 張后與伊沙(左)合影

伊沙簡介:

原名吳文健。男。1966年5月19日生于中國四川省成都市。1989年畢業于北京師范大學中文系。現居陜西省西安市,任教于西安外國語大學中國語言文學學院。已經出版的主要著作有:詩集《餓死詩人》《伊沙這個鬼》《野種之歌》《我終于理解了你的拒絕》《伊沙詩選》《我的英雄》《車過黃河》,長詩《唐》,詩歌專論集《十詩人批判書》(與人合著),散文隨筆集《一個都不放過》《被迫過著花天酒地的生活》《無知者無恥》,中短篇小說集《俗人理解不了的幸福》《誰痛誰知道》,長篇小說《狂歡》《迷亂》《中國往事》《黃金在天上》。另有與人合集多部,外譯本《伊沙短詩選》(英文)《靈與肉的項目》(希伯來文)《第38屆鹿特丹國際詩歌節·伊沙》(英文)《第38屆鹿特丹國際詩歌節·伊沙》(荷蘭文),編著有《世紀詩典》《現代詩經》《被遺忘的經典詩歌》(上、下卷)等。還有作品被散譯為德、日、韓、瑞典、世界語。

曾獲《詩參考》“十年成就獎”暨“經典作品獎”、《山花》2000年度詩歌獎、首屆“明天額爾古納”中國詩歌雙年展“雙年詩人獎”等多種獎項。曾當選為《文友》《女友》評選的“讀者最喜愛的十佳詩人”(1993)、《世界漢語詩刊》評選的“當代十大青年詩人”(1998)、《羊城晚報》《詩歌月刊》等多家媒體評選的“中國當代十大新銳詩人”(2007)。曾應邀出席第16屆瑞典奈舍國際詩歌節、第38屆荷蘭鹿特丹國際詩歌節、第8、9、10屆亞洲詩人大會、首屆昆明“中國-北歐詩歌周”等國際交流活動。自上世紀80年代末迄今,一直活躍在中國詩壇上,引人矚目也飽受爭議,是非官方反學 院的“民間寫作”的代表詩人。

張后簡介:

中國著名獨立詩人、高產作家。曾被評為1917--2016影響中國百年“新銳詩人”。其作品以情詩為主,意象奇幻,視角新穎,充滿新唐詩之美。擁有廣泛的讀者,素有“夢幻之王”之美譽,獲過多種獎項。并著有歷史小說春秋三大霸主系列:《雄飆霸主齊桓公》《威凌霸主晉文公》《荊楚霸主楚莊王》(1998)、長篇小說《再紅顏一點》(2004)《像鳥一樣飛》(2003年)、詩集《少女和鷹》(2004)《夢幻的外套》(2007)《紙上玫瑰》(2008)《牙齒內的夜色》(2005)《張后網絡詩選》(2005)《草尖上的蝴蝶》(2005)《獨自呢喃》(2012)及《三人詩選》(田力、張后、韓永合著2002)《叢林七子》(羅唐生、楊然、張后、趙福治、北塔、周占林、張嘉泉合著2013)、散文集《月光下的水影》(張后、海沫合著1995)、隨筆集《詩人之夢》(2015)。《張后訪談錄——訪談詩人中國》(2012)、訪談錄《詩人往事》(2015)。2012年自編自導自演中國首部以詩人海子拍攝的詩電影《海子傳說》。2016年創辦中國唯一訪談類專刊《訪談家》。現居北京。

來源:張后供稿

劉不偉編輯整理

純貴坊酒業

純貴坊酒業