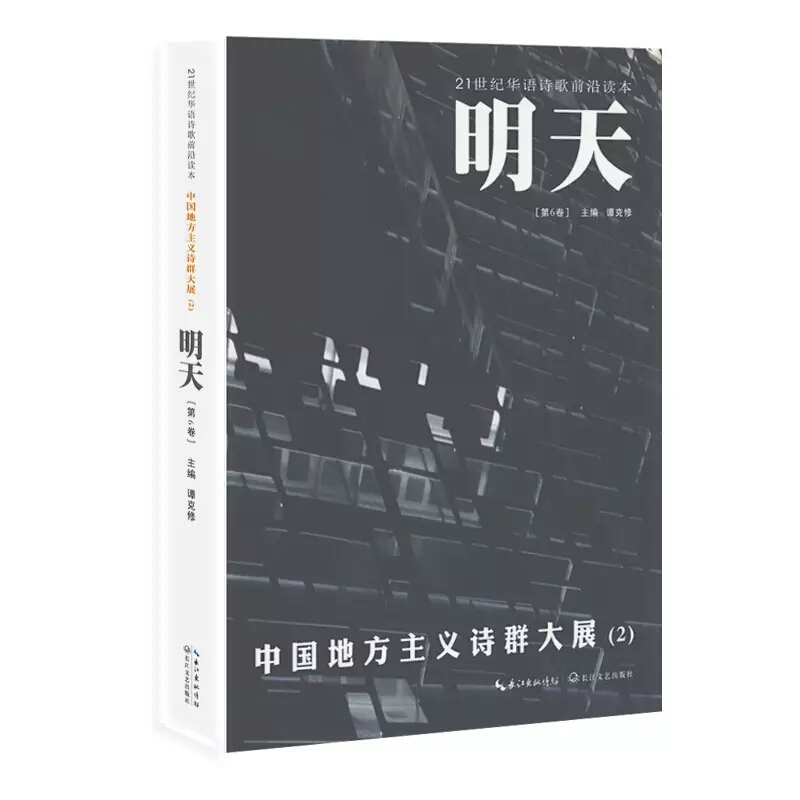

《明天》第六卷出版發(fā)行(目錄 前言)

近日,被譽(yù)為漢語(yǔ)詩(shī)歌前沿讀本的《明天》第六卷,由長(zhǎng)江文藝出版社出版發(fā)行。《明天》創(chuàng)刊于2003年,刊名由北島主編的《今天》啟發(fā)而來,堅(jiān)持獨(dú)立的民間詩(shī)歌精神,以刊發(fā)作品的高邁品質(zhì)著稱,側(cè)重于朦朧詩(shī)群以后的國(guó)內(nèi)一線詩(shī)人作品,被認(rèn)為是新世紀(jì)以來最有影響力的民間詩(shī)刊之一。新一期《明天》詩(shī)刊的主題是“中國(guó)地方主義詩(shī)群大展2”。

《明天》第五卷之“地方主義”詩(shī)群大展專號(hào)出版后,在圈內(nèi)產(chǎn)生了良好口碑。“地方主義”也成了近幾年詩(shī)歌領(lǐng)域被廣泛談?wù)摰脑~。作為《明天》詩(shī)刊主編,也是地方主義詩(shī)學(xué)的提出者,譚克修認(rèn)為,“地方主義”最初的提出,是為對(duì)抗 “全球化”和“速度”這兩頭怪獸的。提倡在瞬息萬(wàn)變的外部世界的面前,要在此時(shí)此地,精確地建立起詩(shī)人自己的坐標(biāo)系。讓自己深陷于這個(gè)坐標(biāo),只關(guān)注腳下的土地,和土地生長(zhǎng)出來的事物。而在藝術(shù)風(fēng)格上,譚克修說,雖然用的“主義”,骨子里卻是反各種“主義”的。“地方主義”反對(duì)各種標(biāo)簽,無論是生硬的現(xiàn)代主義,或花樣翻新的后現(xiàn)代主義,以及各種語(yǔ)言學(xué)派標(biāo)簽。打著主義的旗幟反對(duì)各種主義,想讓詩(shī)回到此時(shí)此地的腳下土地,即“這里”,回到肉身,即“個(gè)我方言”。

譚克修說,這些年,各詩(shī)歌圈子之間,不同風(fēng)格的詩(shī)歌之間,依然有很高的美學(xué)壁壘,關(guān)于詩(shī)歌的論爭(zhēng)從沒消停過。誰(shuí)都認(rèn)為自己是武學(xué)正宗,別人是邪教。但被他稱為“地方主義”先行者的昌耀,如一葉輕舟,已過萬(wàn)重山,是因?yàn)樗静蝗ヂ犔洳蛔〉膬砂对陈暋5胤街髁x詩(shī)學(xué)拋開了狹窄的個(gè)人詩(shī)歌審美趣味,直接從生命與土地之間的根本關(guān)系中去確認(rèn)詩(shī)人的有效性。只要他的寫作從“這里”出發(fā),用他的“個(gè)我方言”,無論他堅(jiān)守的“這里”是大城市還是偏遠(yuǎn)地方,是政府大樓、董事長(zhǎng)辦公室還是菜市場(chǎng)、荒地,也無論他帶有自己氣息的“個(gè)我方言”是口語(yǔ)、書面語(yǔ),還是泛口語(yǔ),只要他在生命與腳下土地之間建立起有效的語(yǔ)法關(guān)系,他的寫作就可以是要倡導(dǎo)的地方主義寫作。新詩(shī)的未來發(fā)展空間,將存在于這樣的作品里。所以,《明天》第六卷依然聚焦有“地方主義”詩(shī)學(xué)品質(zhì)的,此前未曾參與地方主義詩(shī)群大展的優(yōu)秀詩(shī)人。《明天》依然堅(jiān)持此前的編排風(fēng)格,用10個(gè)頁(yè)碼較為充分地展示每位詩(shī)人的肖像,隨筆和作品。

《明天》第六卷現(xiàn)在已經(jīng)上市,京東,當(dāng)當(dāng),亞馬遜等主要網(wǎng)站均有銷售。如果你還沒讀過《明天》,建議你盡早入手一冊(cè),看一看被視為華語(yǔ)詩(shī)歌必備的前沿讀本之廬山真面目。

主編:譚克修 本期編委:李之平,草樹,程一身,謝小青,路云,譚克修

前言:從“這里”出發(fā),用“個(gè)我方言”

譚克修/文

最近,我們談詩(shī)時(shí),容易滑入“新詩(shī)百年”陷阱。除了各種總結(jié)文字,對(duì)漢語(yǔ)詩(shī)歌未來發(fā)展的展望,也成了一個(gè)問題。《遼寧日?qǐng)?bào)》記者邀我展望,許道軍代表《雨花》雜志也發(fā)問:“從古體詩(shī)到白話詩(shī),從意象詩(shī)到口語(yǔ)詩(shī),從政治抒情詩(shī)到‘純?cè)?rsquo;,從‘上半身寫作’到‘下半身寫作’,中國(guó)新詩(shī)在百年中摸索向前,表面看來亂象紛呈,實(shí)際上充滿活力,一直保持著先鋒姿態(tài)。但近來詩(shī)歌好像沉寂下來,一些概念、設(shè)想、創(chuàng)新性想象等等似乎都沒有超越上個(gè)世紀(jì)八十年代中期那次‘現(xiàn)代主義詩(shī)歌大展’的范疇,您如何看待這個(gè)問題,新詩(shī)將來發(fā)展的可能性空間在哪里?”我對(duì)兩個(gè)問題都力有不逮,只能爽約了。我覺得詩(shī)歌不同于科學(xué)問題、經(jīng)濟(jì)問題,很難去展望。詩(shī)歌唯一可信的是,有某個(gè)大詩(shī)人,寫出了讓人信服的、可能經(jīng)得起時(shí)間檢驗(yàn)的作品了,其作品展示的空間就是新詩(shī)未來的發(fā)展空間。詩(shī)歌未來發(fā)展的可能性空間,不是旁人可以規(guī)劃出來的。即便每個(gè)人對(duì)自己寫作的規(guī)劃,說到的未必能做到,其說服力,完全仰仗于其作品的現(xiàn)身說法。雖然眼界高了手才能高,但我們通常見到的,還是眼高手低的詩(shī)人多。

別說未來可能性問題,就算面對(duì)過去一百年的詩(shī)歌,這一年開了多少會(huì),催生了多少論文,人們又達(dá)成過多少共識(shí)?在《遼寧日?qǐng)?bào)》的“重讀新詩(shī)”系列文章里,漢學(xué)家顧彬認(rèn)為新詩(shī)百年以來涌現(xiàn)出來的眾多杰出詩(shī)人里,冰心超出了她的時(shí)代。這個(gè)觀點(diǎn)顯然難以得到漢語(yǔ)詩(shī)人的認(rèn)同。越來越多的當(dāng)代詩(shī)人,認(rèn)為新詩(shī)最初三十年那些著名詩(shī)人,其意義主要體現(xiàn)在歷史價(jià)值上,文本價(jià)值并不大。真正有成熟品質(zhì)的文本,主要出現(xiàn)在 1980 年代以后。這是從總體上得出的印象,若具體深入到最近三十多年的文本,卻沒有在誰(shuí)的作品上凝聚了普遍的共識(shí)。或者說,包括那些大牌的詩(shī)人名字,也在不斷地被否定。比如說,當(dāng)代最大牌的詩(shī)人,多年諾獎(jiǎng)的熱門選手北島,其作品也不再被視為經(jīng)典來傳頌,質(zhì)疑聲音越來越多。其實(shí),80 年代充當(dāng)時(shí)代英雄角色的“朦朧詩(shī)”整一代詩(shī)人,他們贏得老外和普羅大眾關(guān)注的,主要靠作品在意識(shí)形態(tài)和倫理上的表現(xiàn)。而在洞悉當(dāng)代詩(shī)歌內(nèi)部秘密的人士看來,老外們關(guān)注的,恰恰是我們應(yīng)該警惕的問題。他們的關(guān)注,反而形成了對(duì)當(dāng)代漢語(yǔ)詩(shī)歌真相的遮蔽。

對(duì)漢語(yǔ)詩(shī)歌真相的認(rèn)知問題,還可以多說幾句。2016 年的漢語(yǔ)詩(shī)壇,除了新詩(shī)百年紀(jì)念活動(dòng)外,還有 1986“現(xiàn)代主義詩(shī)歌大展”三十周年紀(jì)念活動(dòng)。關(guān)于那次大展的意義,被說得太多,我不再背書。我只想說,第三代詩(shī)人都是幸運(yùn)的,有那次大展作為標(biāo)志性事件而得以集體崛起。當(dāng)年參加大展的年輕詩(shī)人,年紀(jì)相當(dāng)于現(xiàn)在的“85后”、“90 后”詩(shī)人。他們年紀(jì)輕輕一夜成名,看上去要?dú)w功于那次大展,其實(shí)主要原因還是 1980 年代漢語(yǔ)詩(shī)歌整體水平不高。不然讀慣了直白政治抒情詩(shī)的人們,不會(huì)把北島舒婷顧城們不算復(fù)雜和晦澀的詩(shī),要稱為“朦朧詩(shī)”(多多、楊煉等極少數(shù)詩(shī)人才真正稱得上是朦朧詩(shī))。1980 年代的漢語(yǔ)詩(shī)歌森林里,應(yīng)該說并沒有幾只真正的老虎(多多當(dāng)年未被列入朦朧詩(shī)《五人詩(shī)選》陣營(yíng),昌耀這樣的老虎還處于被遮蔽狀態(tài)),才一下子竄出那么多小霸王。現(xiàn)在的“80 后”、“90 后”詩(shī)人,由于受到更好的詩(shī)歌教育,詩(shī)歌創(chuàng)作和理論水準(zhǔn),已經(jīng)要高于當(dāng)年同齡的第三代詩(shī)人們。但現(xiàn)在的年輕詩(shī)人只被當(dāng)作小字輩,難以被真正重視。這也不冤屈,因?yàn)樗麄兠鎸?duì)的是一大波 60 后、70 后的成熟詩(shī)人,一群同樣是還沒有被真正重視的詩(shī)人。而“60 后”“70 后”詩(shī)人雖已屆中年(少數(shù)“60后”里的第三代詩(shī)人除外),無論多么優(yōu)秀,前面被第三代“大詩(shī)人”壓著,似乎永遠(yuǎn)被視為晚輩,最多是被視為次等重要的詩(shī)人。當(dāng)然,現(xiàn)在誰(shuí)也沒有了爆發(fā)機(jī)會(huì),大家一起來拼內(nèi)力,拼文本,也不是什么壞事情。

我并非要刻意否定第三代詩(shī)人。在回答楊黎關(guān)于“新詩(shī)百年”問題時(shí),我明確提出,第三代詩(shī)人開始,才出現(xiàn)了有成熟品質(zhì)的詩(shī)人群體。此前的成熟詩(shī)人,只有少數(shù)個(gè)案。第三代詩(shī)人里有成熟品質(zhì)的詩(shī)人,也是指部分在中年以后創(chuàng)作能力依然旺盛,且保持了高水準(zhǔn)的詩(shī)人。我想,一個(gè)大詩(shī)人的形象,是在不斷對(duì)過去否定的過程中成型的,至少在老年癡呆癥等身體疾病出現(xiàn)以前,創(chuàng)作力可以持續(xù)旺盛。而且隨著年齡的增長(zhǎng),作品會(huì)顯示出老而彌堅(jiān)、爐火純青的質(zhì)地。年輕詩(shī)人,再有才華,只能說他早慧,很難說他早熟。年齡不只會(huì)給語(yǔ)言帶來精純程度的提升,更主要的是,帶給詩(shī)人對(duì)自己、對(duì)世界的認(rèn)識(shí)深度的提升。詩(shī)歌的心理深度,靠的是從內(nèi)部裂開的精神地層的力量,這只能由隨年齡而長(zhǎng)的成熟心智給予,而不能依賴于語(yǔ)言的力量。何況,若一位詩(shī)人來到中年,還沉迷于年輕時(shí)期那種表層化的修辭,只會(huì)給詩(shī)歌帶來傷害,很難寫出真正成熟的作品。

前幾日在西寧的昌耀詩(shī)歌研討會(huì)上,批評(píng)家陳仲義從傳播學(xué)角度,談到昌耀詩(shī)歌的經(jīng)典化程度遠(yuǎn)不如海子。如果這經(jīng)典化主要指的是作品閱讀量,當(dāng)然。海子式的憂傷、幸福,和華麗的詩(shī)句迎合了這年代多少浮浪的心啊,他是華夏小資的最愛。而昌耀式的蒼涼、孤絕,和滯澀的詩(shī)句,拒小資們于千里之外。他的詩(shī)或永遠(yuǎn)也不會(huì)流行。海子是天才型詩(shī)人沒錯(cuò)。我在想,如果海子還活著,現(xiàn)在會(huì)怎么寫,會(huì)不會(huì)對(duì)自己年輕時(shí)的寫作——那種在神性尺度之下完全擁抱農(nóng)業(yè)意象系統(tǒng),大量采用傳統(tǒng)浪漫主義表現(xiàn)手法的典型青春期癥候?qū)懽鳎灰詾槿唬慨?dāng)然,假設(shè)不成立,那種詩(shī)歌內(nèi)部的激情足以將一個(gè)人燒死。這樣的生命寫作,當(dāng)然也成立。雖然是坐在書桌前自己燃燒自己,并不試圖與腳下的土地建立某種關(guān)系。何況不少人喜歡青春的海子飄揚(yáng)在空中,不要落地。但我不看好這種海子式高蹈之舞,在未來年代里的持續(xù)生命力。只要多一些明白詩(shī)人,不繼續(xù)誤傳。而昌耀屬于熟透了的詩(shī)人,他通過與青海高原之間牢固的心靈契約,在生命和土地之間建立的語(yǔ)法關(guān)系,不會(huì)追隨這時(shí)代的大眾口味流行或消逝。

我們無法猜測(cè)海子到中年以后的寫作會(huì)如何,會(huì)不會(huì)轉(zhuǎn)型。但我們看到與海子同齡的第三代詩(shī)人里的多數(shù),包括曾經(jīng)被視為天才的詩(shī)人,創(chuàng)作難以為繼的窘?jīng)r。他們中的一些詩(shī)人,有的雖然還在寫,但水平明顯不濟(jì)。包括我年輕時(shí)尊重的幾個(gè)人。他們?cè)谥心暌院蟮淖髌罚]有被年齡帶入成熟地帶。他們的作品和后來者作品比較,也明顯處于下風(fēng)。這促使我回過頭去看他們年輕時(shí)候的作品,包括那些所謂的名作。很明顯,它們已褪去了光環(huán)。其實(shí),他們?cè)谶^去的年代里本來就算不上是多好的詩(shī)人。但歷史造就了他們,給了他們大牌詩(shī)人的頭銜。遺憾的是,他們也過早地把自己交給了那段歷史。雖然他們的名字現(xiàn)在依然炙手可熱,是各類活動(dòng)熱衷邀請(qǐng)的座上賓,被眾多盲從者,包括學(xué)院派評(píng)論家們奉為大詩(shī)人。

那次昌耀詩(shī)歌研討會(huì)上,眾多學(xué)院派評(píng)論家發(fā)完言后,輪到詩(shī)人發(fā)言。我一開口說出的是,我不同意前面幾位評(píng)論家的意見,而不是通常該說出的,我同意前面幾位評(píng)論家的意見。第二天午餐時(shí),我和同桌的譚五昌教授發(fā)生了點(diǎn)小爭(zhēng)執(zhí)。他說作為會(huì)議主持人,得到的反饋意見是,我的發(fā)言得罪了好幾位評(píng)論家。我明白,這些年來的口不擇言,無意中冒犯了一些人。雖然我尊重所有的同行,無意冒犯任何人,心里更沒有設(shè)置過任何一個(gè)敵人,但我這個(gè)人對(duì)有些問題太過較真,說話也不太講究。但造成誤解的根本問題,應(yīng)該出在對(duì)優(yōu)秀詩(shī)人的判斷上,詩(shī)人和評(píng)論家常有比較大的分歧。對(duì)百年新詩(shī)和當(dāng)代詩(shī)的認(rèn)識(shí),我常和學(xué)院派專家們意見相左,也不奇怪。他們的研究對(duì)象,主要是朦朧詩(shī)及以前那些已成為書本知識(shí)的著名詩(shī)人,和少數(shù)幾個(gè)第三代詩(shī)人。我和另外一些詩(shī)人的看法是,朦朧詩(shī)及以前的文本,有保留和研究?jī)r(jià)值的只有極少數(shù)。真正有成熟品質(zhì)的新詩(shī),還是第三代及以后的文本。

其實(shí)我也理解學(xué)院派們的猶豫不決。當(dāng)代詩(shī),無論從形式還是內(nèi)容,并沒有形成自己的可靠評(píng)價(jià)系統(tǒng)。曾有不少人討論過什么好詩(shī)標(biāo)準(zhǔn),試圖像古詩(shī)一樣建立一套評(píng)價(jià)體系。但那刻舟求劍的辦法,已經(jīng)完全行不通。要說現(xiàn)代詩(shī)和古詩(shī)最大的區(qū)別,是前者在形式上的不可重復(fù)性。每一首現(xiàn)代好詩(shī)要求的形式必須是獨(dú)特的。按柯爾律治的“有機(jī)形式”說,詩(shī)的形式是由內(nèi)在沖動(dòng)塑形的。由于每個(gè)人,每一次寫作時(shí)內(nèi)在沖動(dòng)的不確定性,那么,其塑形的技術(shù)程序只能是一次性消耗品。而且,這技術(shù)還隨著外部環(huán)境的變化而變化,沒有盡頭,每個(gè)現(xiàn)代詩(shī)人操持的技術(shù)大相徑庭。現(xiàn)代詩(shī)的形式技術(shù)從來不是一種穩(wěn)定的物質(zhì)形態(tài),成功的技術(shù)都融化在作品中,沒有誰(shuí)能剝離出來。每個(gè)詩(shī)人操持的技術(shù)都不一樣,而且很難進(jìn)行技術(shù)轉(zhuǎn)讓。你在外圍談?wù)撛?shī)歌的任何具體技術(shù),必然是籠統(tǒng)、抽象、無效的。所以我知難而退,幾乎從不談具體的詩(shī)歌技術(shù)問題。需要提醒的是,好詩(shī)雖然要強(qiáng)調(diào)技術(shù),你若過于沉浸在技術(shù)里,也只能成為匠人,成不了真正的好詩(shī)人。從技術(shù)上升到更宏闊的理論,才能有一種格局的轉(zhuǎn)向。

就算評(píng)論家意識(shí)到現(xiàn)代詩(shī)形式規(guī)則的變化性,而自己不常浸淫在寫作現(xiàn)場(chǎng),對(duì)各種變化難以吃準(zhǔn),很正常。如果他們也不太信任后來者的寫作能力,哪怕那些優(yōu)秀的“60后”、“70 后”已人到中年,來到了他們創(chuàng)作能力的巔峰時(shí)期,他們?cè)谠u(píng)論家眼里,離經(jīng)典化、離大詩(shī)人坐標(biāo),還有十萬(wàn)八千里,不能成為書本知識(shí),也就不足為怪了。當(dāng)然,我說的是一般情況,那次會(huì)議的學(xué)院派評(píng)論家,也并不都對(duì)我有意見。有人就私下和我交流,說從我的發(fā)言里得到了啟發(fā),認(rèn)為對(duì)當(dāng)代詩(shī)的判斷,需要建立在詩(shī)人和評(píng)論家的不斷交流和碰撞上,不能再各說各話,光說一些好聽不中用的拜年話,形成了現(xiàn)在詩(shī)歌批評(píng)和創(chuàng)作的嚴(yán)重脫節(jié)。

上面這些,似乎和我要說的地方主義話題很遠(yuǎn)了。榮光啟寫過一篇文章,從我提出“地方主義”詩(shī)歌運(yùn)動(dòng)的意圖進(jìn)行談?wù)摗N恼乱馑挤浅V苯樱骸拔覀儭?mdash;—“第三代詩(shī)人”之后的這一批非常活躍的“60 后”、“70 后”——才是最應(yīng)該被關(guān)注的“地方”。似乎地方主義運(yùn)動(dòng)變成了類似于當(dāng)年 1986 年現(xiàn)代主義詩(shī)歌大展一樣的行動(dòng)。當(dāng)然,如果地方主義詩(shī)歌運(yùn)動(dòng),以一群當(dāng)代詩(shī)壇最有創(chuàng)作實(shí)力的詩(shī)人的崛起為標(biāo)志,恰好達(dá)到了改善當(dāng)前詩(shī)歌生態(tài)的效果,把這次運(yùn)動(dòng)往詩(shī)歌政治學(xué)方向理解,也沒什么關(guān)系。但地方主義運(yùn)動(dòng)的動(dòng)機(jī)不是這樣。有人已經(jīng)把“地方主義”看成一個(gè)詩(shī)歌流派。我還記得詩(shī)評(píng)家沈奇在電話里的語(yǔ)氣,他說中國(guó)新詩(shī)百年以來,有詩(shī)學(xué)價(jià)值的詩(shī)歌流派幾乎沒有。多數(shù)只有命名沒有詩(shī)學(xué),那命名還是權(quán)宜的,可以說稱不上什么流派。看到地方主義詩(shī)學(xué),以及這面旗幟下的這些優(yōu)秀詩(shī)人,他有些興奮。“地方主義”詩(shī)群是嚴(yán)格意義上的流派嗎?這個(gè)問題交給專家去認(rèn)證吧。雖然“地方主義”提出了自己的詩(shī)學(xué)主張,在這面旗幟下的詩(shī)人,更是一個(gè)個(gè)的獨(dú)立寫作者。他們之間,并不是像一般流派那樣,講究團(tuán)結(jié)的力量。或許,在詩(shī)人之間,不團(tuán)結(jié)會(huì)有另一種力量。無需諱言,這里面的詩(shī)人,詩(shī)學(xué)趣味分野非常大,他們談到對(duì)方的寫作時(shí),也是互有臧否。但這不影響詩(shī)人們對(duì)“地方主義”詩(shī)學(xué)的大致認(rèn)同。所以“地方主義”這面讓部分人感覺不是太舒服的旗幟,才能在這個(gè)如此碎片化的年代,嘯聚起各地英雄豪杰。

地方主義詩(shī)學(xué)提出來已經(jīng)三年,依然有人對(duì)“地方主義”這個(gè)詞很敏感。說怎么不取一個(gè)看上去更先鋒的名字?嘩眾取寵一下也好。“地方主義”,容易讓人望文生義,覺得土鱉,產(chǎn)生反感。詩(shī)群內(nèi)部也有人反對(duì),是我固執(zhí)地堅(jiān)持了這個(gè)名字。確實(shí),在這個(gè)如此崇尚自由、個(gè)性的年頭,很少有人愚蠢到動(dòng)用帶有“準(zhǔn)則”性質(zhì)的“主義”這種生硬的詞。事先我想到過旁人的第一感受。可如果我本來就帶有某種戲謔心理呢?我甚至不反對(duì)別人輕率地認(rèn)定這個(gè)命名的可笑之處。有一位詩(shī)人還寫了打油詩(shī),用“臭豆腐”來形容“地方主義”。他是一位常年在國(guó)內(nèi)國(guó)外兩頭跑的詩(shī)人,覺得自己見多識(shí)廣,理所當(dāng)然就這么認(rèn)為了。我們?cè)谝粋€(gè)茶樓簡(jiǎn)單辯論過幾句。他舉例說,天上的云就沒有地方性。我當(dāng)時(shí)很驚訝。我說,在敏感的詩(shī)人那里,云也是有地方性的。長(zhǎng)沙的云和斯德哥爾摩的云,當(dāng)然不一樣。我私下里還認(rèn)為,這種敏感性,也是辨識(shí)詩(shī)人好壞的指標(biāo)之一。他這么認(rèn)為,也不奇怪。常在國(guó)內(nèi)國(guó)外跑的詩(shī)人,享受的是“全球化”和“速度”紅利。而“地方主義”對(duì)抗的就是“全球化”和“速度”這兩頭怪獸。當(dāng)湖南詩(shī)人和新疆詩(shī)人在看同樣的影像,長(zhǎng)沙詩(shī)人和武漢詩(shī)人可以一小時(shí)高鐵幽會(huì)情人,這不僅是時(shí)空的縮小性變化,而且是可能致使詩(shī)歌地方性的消失。這種時(shí)空的縮小,其實(shí)也是一種時(shí)空的分裂。我們的詩(shī)人身份,可能同時(shí)是北京的,也是廣州的,是中國(guó)的,也可以是美國(guó)的。一些詩(shī)人就在這種身份的短時(shí)段內(nèi)并存中失去了自我。時(shí)空的分裂,最終導(dǎo)致了自我的分裂。自我的分裂就是詩(shī)人地方性的失去。我希望“地方主義”詩(shī)人,可以對(duì)此做出有效的抵制或?qū)埂?br />

地方主義詩(shī)人的重要性,正是在這種對(duì)抗性中凸顯出來的。在回答楊黎“新詩(shī)百年”問題時(shí),我談到新詩(shī)要用漢語(yǔ)發(fā)聲。昌耀的詩(shī),不僅在語(yǔ)言上有滯澀的古語(yǔ)化傾向,漢語(yǔ)氣質(zhì)純正,更主要的是,他憑一己之力,為漢語(yǔ)詩(shī)歌開辟了另一條路:用生命與腳下的土地建立起血脈聯(lián)系。從土地的苦難生存直覺中滴出來的詩(shī),發(fā)出的必然是純正漢語(yǔ)的聲音。昌耀可說是新詩(shī)史上率先做到“地人合一”的典范詩(shī)人。因此,在三年前的一篇文章中,我奉昌耀為地方主義詩(shī)學(xué)的先行者。在地方性寫作中,強(qiáng)調(diào)先建立精確的時(shí)間與空間坐標(biāo)系,把自己像釘子一樣釘在具體坐標(biāo)上,以感受坐標(biāo)里所有事物的細(xì)微變化,獲取打通主觀經(jīng)驗(yàn)與客觀世界之任督二脈的能力,幫助他體驗(yàn)到各種共時(shí)性事件帶來的深刻的和諧力量,用內(nèi)在的磅礴功力重新縫合這支離破碎的世界。這樣的詩(shī)人,才能寫出帶著體溫的詩(shī),有生命痛感的詩(shī),才能揭示自己和這片土地存在的真相。我們看到,廣袤的青海高原,因?yàn)橛辛酸斪右粯拥脑?shī)人昌耀,將生命和語(yǔ)言持續(xù)有力地注入,已經(jīng)發(fā)生了神奇的變化,成為中國(guó)西部最有詩(shī)性意義的場(chǎng)域。2000 年 3 月 23 日,昌耀在西寧離開這個(gè)世界時(shí),他或許沒想到,自己用青海高原的 45 年生命換來的詩(shī)篇,并沒有隨他而去,而是在更大范圍內(nèi)發(fā)酵。這位遠(yuǎn)離風(fēng)起云涌的當(dāng)代漢語(yǔ)詩(shī)歌運(yùn)動(dòng)的西部 “地方性”詩(shī)人,已被很多后來者視為當(dāng)代漢語(yǔ)詩(shī)歌的一座“高峰”,甚至是同代詩(shī)人的“孤峰”。

這些年,各圈子之間,不同風(fēng)格的詩(shī)歌之間,依然有很高的美學(xué)壁壘,關(guān)于詩(shī)歌的論爭(zhēng)從沒消停過。那架勢(shì),誰(shuí)都認(rèn)為自己是武林正宗,別人是邪教。昌耀如一葉輕舟,已過萬(wàn)重山,是因?yàn)樗静蝗ヂ犔洳蛔〉膬砂对陈暋5胤街髁x詩(shī)學(xué)拋開了狹窄的個(gè)人詩(shī)歌審美趣味,直接從生命與土地之間的根本關(guān)系中去確認(rèn)詩(shī)人的有效性。只要他的寫作從“這里”出發(fā),用他的“個(gè)我方言”,無論他堅(jiān)守的“這里”是大城市還是偏遠(yuǎn)地方,是政府大樓、董事長(zhǎng)辦公室還是菜市場(chǎng)、荒地,也無論他帶有自己氣息的“個(gè)我方言”是口語(yǔ)、書面語(yǔ),還是泛口語(yǔ),只要他在生命與腳下土地之間建立起有效的語(yǔ)法關(guān)系,他的寫作就可以是要倡導(dǎo)的地方主義寫作。

這里,要特別提醒那些還把地方主義和鄉(xiāng)土詩(shī)混為一談的人,看到地方主義對(duì)城市詩(shī)學(xué)的貢獻(xiàn)(見拙文《城市塑造著我們現(xiàn)實(shí)命運(yùn)的具體形態(tài)——關(guān)于城市詩(shī)和城市詩(shī)學(xué)答許道軍問》)。這日漸趨同的城市空間,由于有像釘子一樣的地方主義詩(shī)人注入自己的生命體驗(yàn),將變得迥異于它出現(xiàn)在照片里的公共空間形態(tài),而成為帶有詩(shī)性意義的場(chǎng)所。這城市公共空間,將成為屬于詩(shī)人自己的世界,讓他找到歸宿感、安全感,以將自己安頓下來,并具有了特殊的場(chǎng)所精神。同時(shí),這場(chǎng)所精神,也安頓了另外一些找不到靈魂歸宿的同道。所以,即便詩(shī)人與其他市民一樣生活,坐同樣的地鐵、公交,過同樣的街道,呼吸同樣的廣告,但他們見到的卻是完全不同的城市。可以說,城市空間再如何趨同,由于有了地方主義詩(shī)人對(duì)具體環(huán)境的場(chǎng)所精神的發(fā)掘,對(duì)人和城市的關(guān)系的深刻理解,用“個(gè)我方言”探測(cè)到城市的本質(zhì)和存在的線索,就有機(jī)會(huì)把同質(zhì)化的城市空間,變成多樣化、復(fù)雜化、異質(zhì)化的謎一樣的空間,把碎片化的空間重新縫合成一個(gè)完整的世界。至此,我們才能發(fā)覺,人的本質(zhì)、詩(shī)的本質(zhì)和城市的本質(zhì),實(shí)際上處于某種一損俱損、一榮俱榮的復(fù)雜關(guān)系中,它們相互遮蔽,又相互敞開。

當(dāng)代詩(shī)歌的領(lǐng)袖式人物還是北島,他依然代表著漢語(yǔ)詩(shī)歌被諾獎(jiǎng)提名。雖然 1986年那次現(xiàn)代主義詩(shī)歌大展,在美學(xué)上差不多把北島打倒了。但北島的出現(xiàn),對(duì)新詩(shī)的合法性和文學(xué)地位,都有好處。他若代表漢語(yǔ)詩(shī)人獲得諾獎(jiǎng),我輩當(dāng)然樂觀其成。從詩(shī)歌的社會(huì)環(huán)境,和詩(shī)壇內(nèi)部的混亂生態(tài)來看,新世紀(jì)出現(xiàn)下一個(gè)北島的可能性并不大。你詩(shī)歌寫得再好,也很難獲得北島在過去幾十年來的影響力。除非有誰(shuí)真能得到諾貝爾獎(jiǎng)的加冕,吸引來盲從的讀者群。過去許多年的新詩(shī),或許像許道軍在問題里描述的那樣,詩(shī)壇表面看來亂象紛呈,實(shí)際上充滿活力。但這種所謂的活力,各種以吸引眼球?yàn)榧喝蔚脑?shī)歌流派或主張,表明的是詩(shī)人心態(tài)的不成熟。心態(tài)不成熟的詩(shī)人,很難寫出成熟的詩(shī)歌。所以,“地方主義”的提出,與其把它視為一種新的主義,不如說是對(duì)各種主義或流派的反對(duì)。“地方主義”一詞剛出現(xiàn)時(shí),我聽到的質(zhì)疑不少。其中也有我的朋友。現(xiàn)在,多數(shù)質(zhì)疑轉(zhuǎn)為了支持。他們明白,我這里用的“主義”,骨子里卻是反各種詩(shī)歌主義的。“地方主義”反對(duì)各種標(biāo)簽,無論是生硬的現(xiàn)代主義,或花樣翻新的后現(xiàn)代主義,以及各種語(yǔ)言學(xué)派標(biāo)簽。我是打著主義的旗幟反對(duì)各種主義,想讓詩(shī)回到此時(shí)此地的腳下土地,即“這里”,回到肉身,即“個(gè)我方言”。所以,對(duì)前面那個(gè)關(guān)于新詩(shī)未來發(fā)展空間的問題,如果一定要給出答案,我覺得它將存在于有效地建立起生命和土地之間的語(yǔ)法關(guān)系的作品里。

地方主義詩(shī)學(xué)提出后,我看到一些詩(shī)人,已將它運(yùn)用到具體的寫作實(shí)踐中,并產(chǎn)生了好的效果。本期“中國(guó)地方主義大展 2”,繼續(xù)將作品是否有效地建立起生命和土地之間的語(yǔ)法關(guān)系,作為主要選稿依據(jù)。對(duì)參展人選和具體作品,編委之間也有些爭(zhēng)執(zhí)。但保留些爭(zhēng)議也未嘗不可。考慮到容量有限,參加過2014年“中國(guó)地方主義大展”展出的詩(shī)人,統(tǒng)一不再作為本次大展約稿對(duì)象。對(duì)于另外一些還沒有進(jìn)來,但有意參與地方主義大展的優(yōu)秀詩(shī)人,我們將繼續(xù)用專號(hào)展出。我希望好詩(shī)人總會(huì)在《明天》出場(chǎng),《明天》也會(huì)給每個(gè)出場(chǎng)的好詩(shī)人,以足夠的尊重。

2016.11.20 長(zhǎng)沙

目 錄

(按詩(shī)人所在省份緯度,自北向南排序出場(chǎng))

前言 譚克修 從“這里”出發(fā),用“個(gè)我方言”

吉林 孫慧峰 描繪和捍衛(wèi)人類空間中最個(gè)人和內(nèi)部的東西”

甘肅 李志勇 有關(guān)甘南的幾句

阿 信 我在這里寫作

遼寧 李輕松 每個(gè)人心中都有一座瘋?cè)嗽?br />

河北 韓文戈 詩(shī)歌寫作札記

雷武鈴 詩(shī)歌寫作中的地方性問題

北京 西 渡 詩(shī)的源頭

周瑟瑟 栗山:我的精神體

姜 濤 “郊區(qū)”或許是個(gè)人的地方

嚴(yán) 彬 南方的陰影下——為“地方主義”而作

山西 逼 戈 黃河向西流

陜西 伊 沙 守望長(zhǎng)安

寧夏 楊森君 關(guān)于地域詩(shī)歌的幾個(gè)片段

山東 軒轅軾軻 腦海的地方主義

河南 魔頭貝貝 宛若詩(shī)歌

夏 漢 詩(shī),在故鄉(xiāng)與童年之間

四川 余幼幼 我等待的東西總會(huì)來

江蘇 葉 輝 地氣

安徽 余 怒 作為寫作基礎(chǔ)的語(yǔ)言觀

張建新 與時(shí)間節(jié)點(diǎn)里的那個(gè)我遙相呼應(yīng)

湖北 黃沙子 詩(shī)歌源頭從未改變

李建春 地方主義與在地性

上海 肖 水 在另一地

浙江 泉 子 我在骨子里是一個(gè)徽人

商 略 道通著形跡,期無負(fù)初心

湖南 草 樹 詩(shī),生活,地方主義

橫 關(guān)于我的文字與我的家鄉(xiāng)

江西 曾紀(jì)虎 讀和寫,終不過是意味闌珊的游藝

貴州 趙衛(wèi)峰 詩(shī)歌的地方性及其他

錢 磊 漫詩(shī)錄

云南 王單單 我和詩(shī)歌,以及故土

福建 湯養(yǎng)宗 詩(shī)歌的靠椅

顧 北 躲在小樓寫作

廣西 非 亞 生活,與寫作

臺(tái)灣 顏艾琳 微美的起點(diǎn),輝煌的落日

香港 廖偉棠 香港,我的詩(shī)歌和生活

海南 衣米一 陌生的雨落在陌生的屋頂上

評(píng)論 趙卡 作為一種“小語(yǔ)種”修辭的地方主義寫作

純貴坊酒業(yè)

純貴坊酒業(yè)