懷念一匹羞澀的狼

——關于臥夫和他的詩

文/張清華

假如從朋友或親情的角度,我沒有什么資格在這舉薦臥夫的詩歌,因為我與生前的他雖然相識,也多次在活動或飯局上相遇,但真正的交往并不多。最后一次見到他,是今春四月“海子詩歌獎”揭曉時,海子媽媽和弟弟査曙明應邀從安徽前來,在北師大附近的一次午餐上。我因為到得晚,剛到一會兒臥夫和幾個人就先走了,他走時臉上帶著一如既往的歉意而略嫌羞澀的微笑。后來我知道,那天中午還是他買的單,他是為了海子的家人專程從通州趕過來請客的。隨后不到一個月,就傳來了他離世的噩耗。

臥夫給我的總的印象是:這是一位膚色略黑但相當帥氣的東北漢子,模特式的身材尤其標致,也許是視力有些問題,他總戴一副顏色偏深的眼鏡,顯得有點“酷”。臥夫雖自詡為“狼”,但在我的感覺里,他是一匹有些羞澀和孤獨的狼,一匹相當低調和質樸的狼。稍微哲學一點的描述應該是一個“局外人”——每次詩歌活動他總是拿著相機咔嚓咔嚓地照個不停,顯得像一個資深的媒體人,有時他又夾著一卷宣紙,備了毛筆讓所有的人題字,像一個不太入流的收藏家。活動上他幾乎從不發言,每到主持人或周圍的朋友提到他,他總是羞澀地擺擺手,不著一字。

緣于這些因由,我并沒有十分注意他,包括他的詩。因為在所謂的詩歌圈子中類似的朋友很多,喜歡湊局到場但又面孔模糊,臥夫尋常大抵給人這種印象。當然,在更小的圈子里,他的情況可能就大不同,據許多朋友回憶,他經歷豐富、感情細膩、人緣尤好,是個有性情的真男子,等等。但這些于我而言,只能是語焉不詳的感覺了,其情其景只能設想,無法浮現為真切的經驗。這自然是因為我的粗鄙和愚鈍,這樣有意思的朋友居然失之交臂而未曾深交,正所謂凡夫俗子,肉體凡胎,不識真人之相罷。

這也就接近于通常會出現的一個悲劇了:一個人的死亡引起了我們的圍觀,一個詩人在他死后才贏得我們的贊美。尤其——他又是一位自殺者,一位尼采所說的敢于“自由而主動地死”的詩人。仿佛我們正是因此而贊美他,而承認他的非同尋常。這種反應以往當然已經夠多,其中充滿的可解釋和不可解釋的人心與人性的復雜,憐憫和敬畏,迷信和盲從,幸存者的僥幸感……我或多或少當然也能體會和意識到。中國人總是喜歡將死者大而化之地歸為賢者和圣者的行列,表面看是“慎終追遠”,但實則也暗含了某些難以言喻的人性黑暗。所以,要謹防在一個詩人活著的時 候不予理會,在其死后則大唱贊歌,并以其“親人”自居——如同施蟄存先生的文章《今天我們怎樣紀念屈原》中說的一樣,“總是在紀念上個時代的屈原,制造和迫害我們自己時代的屈原”。

這確乎不是詩歌的光榮,也不是人性的驕傲。

當然,我這是在告誡自己,并非在警示別人。我想以此來設定我之推薦臥夫的詩歌的意圖,設定自己出來說話的性質與邊界。讓自己不至于犯過于愚蠢的錯誤。

臥夫的死是至為獨特的。據說他是死在北京北部懷柔一帶某座山頂的巖石上,被發現時已棄世多日了。之前他與女友和家人已失聯一周以上。他不帶手機,不帶食物,不留信息和遺言,不給所有人擔心和救助的機會,獨自一人來到春寒料峭的山崖上,將衣服脫至最少,用回歸自然的方式,承受饑寒而死。

他溫柔而平靜地離開了這個世界,而沒有用慘烈的、驚世一舉的方式,猶如一匹孤獨而羞澀的狼。我們無法設想他臨終所承受的情境:一個人在極限的體味中,在孤獨與寒戰中,在極端的恐懼與平靜中,在內心激烈的斗爭中……以隱忍,以難以想象的意志和毅力,戰勝了一切血肉之軀的弱點,與大地最靠近天空的部分融為了一體。這死法也讓人驚詫:一個人或許可以接受承受突然降臨的死,而何以能夠忍受一下下精神的自我凌遲?佛家有“辟谷”“坐化”之說,我輩愚鈍,無法領悟其中的禪機,只是疑惑一個俗人——畢竟臥夫死前仍是俗身——他是如何承受這個難熬的過程的,不能不讓人覺得是一個謎。

不過,細想這也許正是臥夫長久以來的一個主意:他就是要用獨特的方式詮釋他長久以來要確認的一個身份,完成他最終的自我體認,完成一匹在人世無法安生、也找不到認同的孤獨的狼之最經典的“詩歌行動”——為海子所推崇和實踐過的“一次性詩歌行動”。用這種方式終結其人世的痛苦,也追隨他一直崇拜的海子。據說他一直癡迷海子的詩歌,畢生想踐行海子式的人生——他甚至出錢為海子重新修葺了墓地,每年出資參與各種紀念海子的活動……但他又認為自己要避開海子那樣壯烈的死法,于是,就選擇了這樣靜靜離去的方式。確實,這符合他的自我設定,一匹狼,終究會用消隱于叢林的方式完成自己,而不會選擇其它。或許人們會看到因為爭斗食物而死于猛獸的狼,或者死于獵手之槍下的狼,可誰人曾見過無疾而終的一匹狼?

我無法不想起半個多世紀以前的另一匹——老詩人紀弦筆下的1950年代的一匹狼,他受了西方現代哲學的影響,也有感于工業時代的文明異化,猶如里爾克筆下被關禁于鐵籠、意志被閹割的獵豹的“縮微的反抗版”,發出了在城市生存、現代生存中孤獨的嗥叫——

我乃曠野里獨來獨往的一匹狼。

不是先知,沒有半個字的嘆息。

而恒以數聲凄厲已極的長嗥

搖撼彼空無一物之天地,

使天空戰栗如同發了瘧疾;

并刮起涼風颯颯的,颯颯颯颯的:

這就是一種過癮。

紀弦的狼是蠻性和自得的,他讓天地發出了寒戰,自己心里則得意洋洋。他就是單單要挑戰人們的神經,單純要說出這現代世界的荒謬,說出嗥叫之后的一種難言的快感;可是臥夫這匹狼,卻把一切孤獨都拿來自己承受,把所有問題都自己扛,讓颯颯的冷風穿透了自己的肉身,凍結了自己的生命。

臥夫的遺體是被尋山的護林人看到的,警方為他的身份查詢忙碌了數日,幸虧他此前曾因酒駕被拘而留下了DNA的樣本,才得以確認其身份。否則,這匹“失聯”的狼或許從此真的就在這世界上無聲無息地消失了。

作為攝影家的臥夫曾告訴我,他的相機里有我的很多照片,都是在各種會議活動上留下的。我說那你倒是給我啊,他總是羞澀地笑笑,說等我刻個盤送給你。

而今,我永遠也見不到這些照片了。

關于臥夫的詩,我只能簡單說幾句。怕思考太淺,說不好誤了讀者。

我想說這是自然的詩篇:輕松但不輕薄,淺白但不淺顯,俏皮但不輕浮,狷介但不狂傲……假如把所有的辯證法,藝術的辯證法,都鑲嵌到他并不厚重的詩卷上,也不會顯得特別過分。從這些作品中不難看出,他是一位有功底的、從不盲從別人的寫作者。他的每首詩中幾乎都充滿了自嘲而渺小的口吻,但卻讓人感到真實和親切,謙遜而可愛。確乎,用莊嚴而巨大的口氣寫作,在近些年早已不合時宜,但在刻意矮化和渺小的口氣中,也要有自己的聲線和口音。臥夫顯然是用生命找尋到了自己的頻率,獨屬于他的話語風格,卑微而幽默,淺白而灑脫,就像一個人獨有的指紋那樣清晰、確切和自然。而這正是一切珍貴的寫作所共有的品質,也是我所說過的類似“上帝的詩學”的一個規則,即為生命支撐、見證和實踐的詩學。某一天人們會發現,他的詩歌和他的生命已經完全地融為了一體,互為表里,無法分拆。如果真有那么一個時刻,臥夫可就不是一個可有可無的詩人了。

詩人臥夫是如此的謙虛和謙卑,但卻有獨立不倚的自覺——“窗外的漁火與我見過的漁火類似/于是我就不想去打漁了”。在別人的詩歌中,這樣的句子或許只是一種姿態,但在他這里則是一種十足的堅定和強韌。因為他的活法和死法都告訴了我們,他就是這樣一個獨立不倚的強者。當然,外在的粗獷也同樣不能掩飾他內心的脆弱——“花開的聲音把我弄疼了足有30分鐘”,這樣的句子也讓我久久不能擱下,他脆弱的柔情也把我弄疼了許久。

一個人畢生與自己較勁,可能是臥夫最后命運的緣由。這是生命之謎,是哲學與病理學互相牽絆的一個命題,非我這樣的凡人可以解答,但我們從他的詩中可以看出這些掙扎和斗爭。多像是海子的《面朝大海,春暖花開》中的“從明天起,做一個幸福的人……”,臥夫的《從圣誕開始》也是這樣一種掙扎中的自勵,或自勵中的掙扎:“從圣誕開始,就從這個圣誕開始/我把跌到地上的種子拾進口袋/總能聽到你的聲聲呼喚,卻辨不清方向/只好原地踏步。親愛的呀,你和我在捉迷藏?/我差一點連喝西北風的力氣都沒有了/但我保留了吃奶的力氣/等你學會憂傷再來找我/如果你想喝醉也可以找我/我在太平洋里已經洗過手了/關了床頭燈,仍然可以在紙上寫字……”他不斷地試圖重新開始,擺脫那讓人沮喪的憂郁的纏擾,但這樣的開始注定徒勞無功。讀來讀去,我感覺臥夫詩中用心最多的,仍是對生存的悲劇本質的殘酷描述,以及對生命本身之卑微和無助的反復認定。

只是,他在語言與風格上保持了難得的詼諧和松弛,自始至終,他沒有緊著嗓子喊出一句痛,給人的永遠是溫柔的鬼臉,或撓癢癢的笑意。他聲稱“不寫詩的時候,我卻喜歡反話正說”,可是他的詩歌又何嘗不是正話反說?我特別納悶,在他看似詼諧快樂的語言和緊張痛苦的內心之間,究竟是怎樣一種關系,難道他如此幽默和快樂的語言,一點也不能減緩他的痛苦,一點也不能醫治他悲傷的靈魂嗎?

還有愛情——愛情也無法醫治那惱人的憂郁么?他的愛情詩寫的多美啊!即便和海子的比起來也不遜色,包括其中的肉體隱喻,都是寫的如此之美,讓人神往而著迷。我無法擱下這首《水里的故事》,它迷人的感性和感性的迷人,都讓人流連忘返和自慚形穢——

水里的美人魚抓著我的根部

引導我緩緩下沉。我掙扎著

窒息了幾次才浮出水面

水還在流,但是沒把落花載走

這讓我相信了世界有多么奇妙

如果你活著,請你在地獄等我

如果你死了,請你在天堂等我——

“我的眼睛已經濕潤但無淚水/只給我一兩清風二兩月光我都消受不起/稍微等我一會

兒,等我把自己風干/等我形同化石,我就不怕冷了/我正在選擇一種音樂準備麻痹雙腳/而且為你守身如玉。那些沒出土的植物/也許都想在水里引吭高歌”。天吶,多么美,多么美。我們幾乎可以觸摸到他的幸福了,那幸福的電流幾乎可以擊到我們……

可是這些,也沒有能夠將他留的人間。

“死不過顧城,活不過海子”,俗人在我們的時代想的最多的,是如何升官發財,而他每天惦記和自比的,卻是這些舊時明月般的靈魂。打定了主意的人我們說什么也沒用。臥夫能夠提醒我們的有很多,其中的一條是,幽默也許是憂郁的一種表現形式,表達孤獨和憂傷也可以用詼諧輕松的語句,對付一生不可自決的內心沖突,反而就是四兩撥千斤的修辭。

好可怕。

無論如何,這是一個真實的人,一個純粹的人,一個讓人懷念和感到歉疚的人。他活著不會給任何人添堵,他死了,連一個普通朋友都會眼含淚水唏噓不已。不要以為他是個謙遜的人就忘乎所以,更不要以為他是個自認懦弱和無用的人就不以為珍貴。仔細瞅瞅這些句子,你會想,原本我應該認真對待的,可是沒有。因為他早已告訴我們,他是一枚空酒瓶,一塊曾經裝著糧食、酒神和詩的玻璃。而今,他自認為已經空了……如果好好做一點精神分析,或許我們會有些準備,可是我們沒有。

其實回過頭來才會看到這個人徹頭徹尾的強悍和聰明,知道他洞若觀火的徹悟,以及固若冰霜的冷峻。四年前的這首《初冬的玻璃》,似乎已經預言了他將要做的一切,用了四年堅持,并且做了那么多事情,已屬于不易;仿佛一個事先的設計,這首詩就像是他臨終的遺書,或者自擬的墓志銘——

我走的雖然是一條盲腸小道

可我看見了頂峰的

抽象的落葉。每當我想起那些

都恐懼得要死。但我死不過顧城

活不過海子

又做不到把紅旗插在某個山頭

就想去走一程彎路,并與枕頭漸漸恩斷義絕

我在夢里力氣大得驚人。等我醒來

卻對所有的故事欲語無言

我看透了一面初冬的玻璃

他實踐了這些句子,就像實踐了誓言。而今,我們面對著他的詩,和他的無法詮釋與復制的人生故事,也覺得像面對一面永恒的鏡子,一片悲傷和破碎的難以復原的玻璃。它映照著那個漸漸遠去的身形,那匹曾經在我們的身邊晃來晃去的溫柔而孤獨的狼,他的羞澀和憂郁,陰鷙和曖昧,最終變成了無數的光影和碎片,閃爍在又一個寒冷的季節里。

2014年10月5日,北京清河居

本文刊于《鐘山》2015年第1期“臥夫紀念專題”。

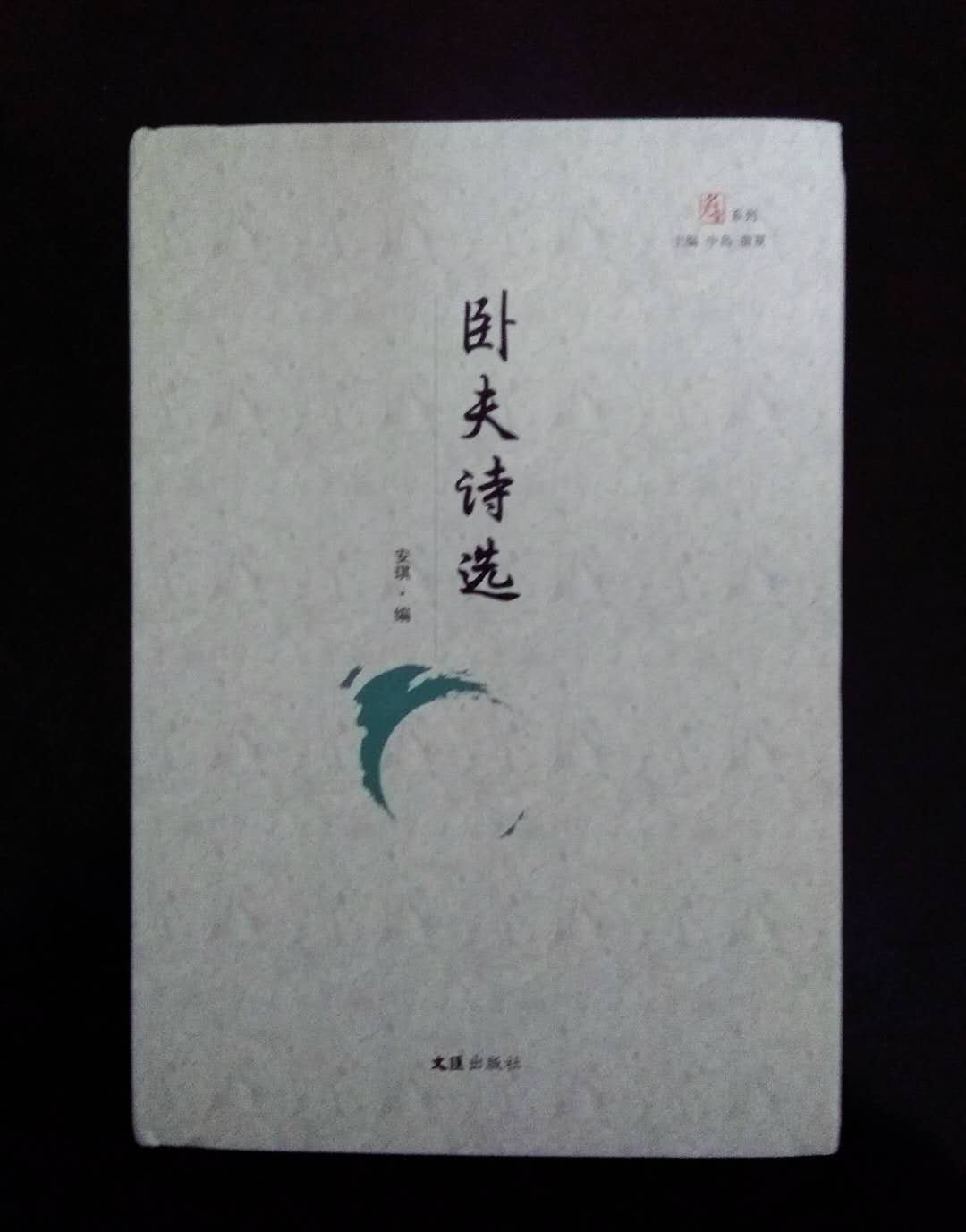

注:我曾和臥夫前妻電話說到,臥夫詩集最理想的序言作者是張清華老師,我自己的詩集不敢跟張老師開口,臥夫的我試試看。那是2014年5月間的事。不曾想,世間果然有心想事成的事,2014年8月,張清華老師到《作家網》做訪談時我們談到臥夫詩作,張老師說他翻閱了臥夫博客,沒想到臥夫的詩寫得很好。我說,我這里有臥夫博客全部詩作,可以發給您。回家后,我挑選了一批臥夫詩作大約25首,同時發去整理好的全部臥夫博客詩作。今年,《鐘山》第1期刊登了臥夫紀念專輯并張清華老師評論臥夫的文章,臥夫詩選的序言就這樣有了。謝謝張老師!(安琪)

來源:作家網

純貴坊酒業

純貴坊酒業