商震:我為什么寫詩?因為我疼,疼是因為有愛

商震作為一名詩人,當有人問他為什么寫詩?他說因為他疼,他疼是因為他愛,真實的愛才有真實的疼,真實就是硬度,就是力量。他說,詩歌寫作的變化,就是生命不斷成熟的變化,他如果離開了詩,就剩下茍活了。商震作為中國第一大詩歌刊物《詩刊》的主持人,當有人問他都為詩歌做了什么?他說,不把詩歌當做自己生命一部分的人很容易把詩歌當工具,對詩歌沒有敬畏心的人很容易把《詩刊》當做一個社交平臺,“在《詩刊》主持工作,我的座右銘是:對歷史負責,對當下詩壇負責,對自己良心負責。”

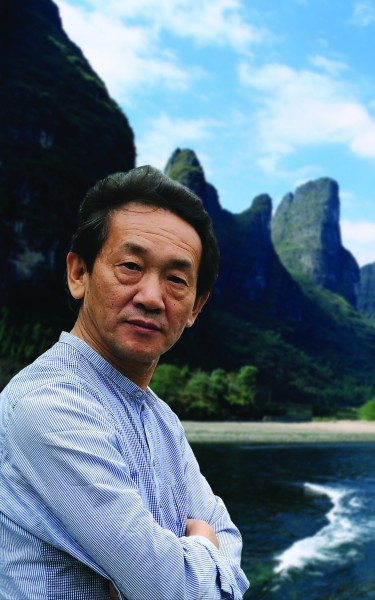

簡介:商震,遼寧營口人,《詩刊》常務副主編。業余時間寫詩,寫散文。出版有詩集《大漠孤煙》《無序排隊》《半張臉》《琥珀集》《隱身術》(韓國語版)《食物鏈》,散文隨筆集《三余堂散記》《三余堂散記續編》等。

本期對談嘉賓 商震

青年報特約訪談人 羅振亞

1 曾經有人問我為什么寫詩?我說因為我疼,疼是因為愛,真實的愛才有真實的疼。

羅振亞:商震先生你好!我一直覺得在傳統詩歌包括一些新詩之中,情是其生命的支柱;可是幾年前在讀你的作品時,我心里卻不自覺地產生了一種疑惑。為什么你的詩里“詩情”成分濃郁,“詩想”的分量更重,有著一種情思硬度?你考慮過出現這種藝術狀態的原因嗎?它是否可以看成是你的有意追求,和你的詩歌觀念有何關系?

商震:羅教授好!叫一聲羅教授的時候,我心里緊張了一下。因為我一直喊你“振亞”,而此時我面對的是教授,那么,我必須端莊,必須嚴謹。所以對不起,我先把親切的“振亞”藏起來。

我從來不認為“情”與“想”是分開的,“想”是“情”之母。一個詩人無“想”,大概就不會有“情”,不會有真情。我們常看到一些詩人自身感情不在場的詩,就是無“想”而作的詩。還有一些詩靠燦爛、炫彩的詞語制造“情”,在我眼里都是偽詩。

詩人是有社會功能的,那就是要見證詩人所生活的場域的狀態,或者表明你對自然環境、生存環境、情感環境的態度。這個態度的生成過程,就是“想”。當然,“想”是理性的,把態度寫進詩里是感性與理性的綜合體,也就是“想”與“情”的融合。一首詩若不是“想”與“情”的融合,我認為是失敗的。我國的《詩經》已經給我們后世的詩人樹立了寫作典范,那就是敘事與抒情的平衡、理性與感性的平衡。

曾經有一位記者問我:“你為什么寫詩?”我說:“因為我疼。疼是因為愛。”真實的愛才有真實的疼。真實就是硬度,就是力量。

我想著什么事物,我的感情就會寄居在這個事物里。我的詩歌表現什么事物,就是對這一事物愛的過程和結論。

我不會說假話,不會偽抒情。所以,我的詩常常缺少彈性。但是,我覺得這樣才是我成為我的途徑。

羅振亞:一般說來,哪些事物能夠入詩,哪些事物不能夠入詩,雖然沒有誰明確地界定過,但在自古至今的詩人們心里,它們還是有詩性與非詩性之分的。這種“常識”在你不少詩歌那里被顛覆了,《半張臉》《夏日觀荷》《我也是廢鐵》等大量文本,似乎在日常凡俗的存在和語詞中建構著自己的詩學,你這樣做是出于何種考慮?

商震:我一向堅定地認為,生活中沒有什么事物不可以入詩,也不可能對自然界及生活中的什么事物可以入詩有規定性的要求。我又想說《詩經》。《詩經》中所呈現的事物是無巨細之分的,而且在《風》中,日常凡俗比比皆是。我主張熱愛什么就寫什么,什么讓我疼就寫什么,什么可以恰切地寄托我的情感就寫什么。

有些詩人喜歡選擇莊嚴的題材、重大的事件入詩,也是很好的。詩人的使命就是用詩歌來證明這個時代。但是,這個時代不僅僅是那些莊嚴和重大的事件,每天的俗常生活同樣是步步驚心。當我們強調要表現新時代現實的時候,當我們強調要講好中國故事的時候,不是都去寫航母、衛星、蛟龍號、高鐵。老百姓日常生活的故事,也是中國故事的一部分,每個人的情感故事也是中國新時代的現實。

我的詩是表現個人在新時代的生活狀況與情緒的,只要懷著熱愛去寫,寫什么、怎樣寫,我都不認為會有危險。

羅振亞:我以前就說過你詩歌的語言“似一把快刀,簡捷、干脆、利落、老辣,直指人心,令人無法逃脫”;同時,又保持著傳統詩歌耐咀嚼的含蓄之美,我想知道你是怎么做到這一點的,是用什么方法去調和看似水火難容的兩種因素的,在這個過程中碰到過失敗的挫折嗎?

商震:詩歌表現出的風格特征,就是詩人本身的性格特征。我這個東北人,說話辦事都追求直率、干脆,但反對粗糙。我喜歡李白的“五花馬,千金裘,呼兒將出換美酒”,也喜歡魯迅的“無情未必真豪杰,憐子如何不丈夫”。李白喝酒是為了消愁,而且是萬古愁。這萬古愁與李白有多大關系,就是值得別人咀嚼的詩情。這里我想說,李白為了這“萬古愁”,竟然把酒喝得如此決絕!同樣,魯迅先生細膩的“憐子”并不影響他成為大豪杰、偉丈夫。詩歌本身就應具有“大雪滿弓刀”和“日晚倦梳頭”的合成品格。其實,在這方面,我做得還不夠好,或者正在努力讓“快刀”有“梳頭”的功能。

至于失敗,是每個詩人都必須經歷的,而且經常經歷。二十年前,我的詩,寫一百首詩可能有一兩首自己滿意的;十年前,寫一百首詩可能有二十首滿意的;現在,寫一百首詩可能有五十首自己滿意的。這個滿意度的增長,就是不斷失敗帶來的結果。

曾經有這樣的經歷,寫了一組詩后,當時很滿意,一個月后再看,就不堪卒讀了,于是果斷扔掉。至今,我仍然保持著每寫一首詩放一段時間再看看,滿意了,拿出去面世,不滿意就扔掉。還有,就是詩寫好后,先給詩友看看,提提意見,盡量避免可能的失敗。我在《人民文學》工作時,寫了詩都會給韓作榮老師看、給朱零看,到《詩刊》工作后,寫了詩要給劉立云、藍野看。

自己糾正自己是有難度的,而身邊有能說真話并有詩學判斷能力的朋友給你提些建設性意見,就是減少失敗的重要途徑。不瞞你說,現在我的詩中,被叫好的作品,其中就有他們的功勞。

羅振亞:從早期的《大漠孤煙》,到后來的《無序排隊》《半張臉》《琥珀集》,我覺得這中間還是有很大的變化痕跡的,你以為這種變化和年齡之間隱含著必然的關系嗎?有沒有年齡以外的原因,幾種詩集之間始終不變的東西又是什么?

商震:年輕時寫詩,除了熱愛詩歌這一形式之外,對詩本身根本不懂。雖然也寫了不少,但那都是荷爾蒙頂的,力比多過剩時總要有個精神出口。那時,我選擇了寫詩,寫的東西只是在外形上長得像詩。后來,通過大量閱讀古今中外的詩歌作品和美學理論等書籍,開始對詩歌無比敬畏。敬畏的結果是不敢隨便寫了。

《大漠孤煙》是2000年初出版的,《無序排隊》是2014年9月出版的,兩本詩集相隔近15年。這15年是我苦讀書的15年,是越來越對詩歌敬畏的15年。因為敬畏,所以謹慎。還有,1996年我開始在《人民文學》做詩歌編輯,直到2009年做《人民文學》副主編,每天做的工作就是斃稿子。我想,我寫的詩總不能比我斃的稿子還差吧!于是,一邊斃別人的詩,一邊斃自己的詩。

詩是經驗的生長,年齡的生長是各種經驗的積累。但是,年齡所積累的經驗未必就是詩的生長。一個詩人,能寫出什么樣的詩(智力元素除外),和這個詩人對詩的態度有關。我很喜歡沈浩波的一句詩:“向詩要命!”當一個人決定用詩來證明自己、完成自己的時候,詩就比命重要了。那么,我詩歌寫作的變化,就是我生命不斷成熟的變化。如果我離開了詩,就剩下茍活了。

2 好人和好人是朋友,壞人和壞人是朋友,是正常的。好人說好人的文章好,壞人說壞人的文章也好,還是正常的。

羅振亞:你左手寫詩,右手寫評論,《三余堂散記》影響就相當不錯。在你這里,創作和理論呈現為一種什么樣的關系結構,理性思考不會擠壓、破壞詩意的孕育和傳達嗎?

商震:可以不夸張地說,我能看到的詩歌理論書籍和文章,我都會洗手凈心地捧讀。理論是解析詩歌作品的鑰匙,是詩歌創作的緊箍咒,不敢不學。我很少寫純粹的理論文章,一是認為自己的理論知識積淀不夠,不可以信手而為;二是覺得自己就是個詩歌編輯,別往自己臉上再多貼個理論家的標簽了。《三余堂散記》是我的經驗之談,其中有一些理論的闡述也是不得已而為之。其實,我曾在一些文章里說過,一個好編輯一定是個批評家。也就是說,一個好編輯必須占有美學理論知識,否則,就會被作者用作品欺負。

我做了近三十年的編輯,唯一要完成的一件事,就是不讓任何一篇作品欺負。

至于掌握理論和詩歌創作之間的關系,前面我已略述過。杜甫說:讀書破萬卷,下筆如有神。這萬卷書都是什么書,我想應該一半以上是理論著作。

羅振亞:作為全國詩歌界的第一大刊,《詩刊》不僅要引領詩壇的方向,更該不斷地發現、推助新人,繁榮詩壇的氛圍。請問你執掌《詩刊》這幾年在這方面都做了哪些嘗試和努力,效果如何,有沒有需要總結的經驗和教訓?

商震:我不喜歡“執掌”這個詞。我是2012年到《詩刊》主持工作的,所以“主持”這個詞好。

主持好《詩刊》的工作,其中就有做好你問的這個問題。對新人的關注、培養、扶持是每一個刊物都會傾心、傾力做的事。我到《詩刊》后,動作最大的一件事就是制定“青春詩會”的篩選規則,因為大部分詩人甚至社會各界都很關注“青春詩會”。從第28屆到現在33屆,我們篩選的“青春詩會”代表,是由外請的詩人、教授、評論家們面對面、一篇一篇討論、投票通過的。《詩刊》編輯,包括我在內不參加投票,選出了許多陌生的、優秀的青年詩人。

不把詩歌當做自己生命一部分的人,很容易把詩歌當工具;對詩歌沒有敬畏心的人,很容易把《詩刊》當做一個社交平臺。

在《詩刊》主持工作,我的座右銘是:對歷史負責,對當下詩壇負責,對自己良心負責。我曾用毛筆寫過兩副前人的對聯掛在我的辦公室,一副是:俯仰不愧天地,褒貶自有春秋。一副是:我自橫刀向天笑,去留肝膽兩昆侖。后來覺得有些矯情,就摘下來了。

羅振亞:21世紀以來,民刊的地位不斷躥升,編輯質量也在明顯提高,甚至不少海外詩歌友人一度更看重民刊的地位。不知作為最大詩歌刊物的主編,你怎么看待自己的刊物和民刊的關系?

商震:官刊與民刊很難一刀切。我想說,詩歌刊物都是詩刊,都對詩歌的發展、繁榮起著或大或小的作用。在歷史上,大部分的圖書及刊物都是民間力量在辦。那么,就質量而言,也難以一刀切地認定官刊與民刊誰的質量好于誰。我可以負責地說,我讀的民刊比官刊就多。當然,我讀民刊有職業需要的成分。

我從來不認為官刊與民刊是格格不入的,只有殊途同歸。歸到詩歌的發展上,歸到創作交流上。刊發詩歌,為詩歌發展作貢獻,似乎不需要非常嚴格的合法性。

羅振亞:無論你承認與否,詩歌創作者和批評者之間始終存在著緊張關系,如果不把二者之間協調到水乳交融、相得益彰的程度,恐怕就很難說做到詩壇真正的繁榮。你覺得用什么方法來彌合創作和批評界的裂隙比較合適,《詩刊》在這方面有沒有可以圈點之處,以后又該怎樣處理這一問題?

商震:我和你的有些觀點不太一致。我認為作者和評論者之間應該是文本對立的關系。作者寫詩時不必考慮評論者的存在,而評論者要主動尋找面世作品中的可論性。

作者與評論者的感情過密,就會帶有感情傾向。這種感情傾向帶入論者的文本,客觀性就會減弱,會影響讀者的理解,甚至帶來誤導。評論者誤導讀者,就失去了一個論者的尊嚴。這樣的事情發生不少,有的可以理解,有的不可以理解。

作者和評論者的尊嚴都只能自己維護,自欺欺人是愚蠢的。因為讀者的眼睛是明亮的,歷史的眼睛更是明亮的。利益交換是詩歌界乃至文學界的毒瘤。

我非常希望評論者和作者之間能在人本上成為朋友,論者對作者人本的了解,有助于對文本的深入解讀。

說到這兒,突然覺得對評論者有些苛刻。其實,拋開作者和論者的身份,生活中好人和好人是朋友,壞人和壞人是朋友,屬于正常的。好人說好人的文章好,壞人說壞人的文章也好。這還是正常的。

你的“繁榮”觀,我很認同。詩壇的繁榮離不開批評界的努力。離開了批評界的參與,就只能說是熱鬧。我對當下的詩歌批評界,確實有些看法。首先,主動閱讀的批評家不多;其次,對詩壇創作的動向及時捕捉能力不夠;再次,就是個別批評家的文章,客觀性較弱。

詩歌批評家的戰場是詩歌創作現場,個別批評家喜歡在故紙堆里用放大鏡找前人遺落的問題,有些無才的理論家,整天在吃前人嚼剩的飯。我不是說故紙堆里無問題可談,而是希望批評家能積極參與到當下的詩歌創作的現場中,好的現象立即找出理論支撐,不好的傾向立即提出理論批評。只有這樣,才能讓詩歌創作走向扎實的繁榮之路。

我主持《詩刊》工作這幾年,在這方面,沒有什么經驗可談。理論批評的稿子,基本上是等米下鍋。有些約來的稿子還好,有些約來的稿子并不好。

另外,多說一句,現在許多理論家寫詩,這是件好事,有助于理論家們體會詩的生產過程。

羅振亞:必須承認,當下大量高校與中學教師所受的詩歌教育過于陳舊,面對新詩作品常常一片茫然,不知所措,以至于有一些人干脆“舊瓶裝新酒”,用傳統的詩歌欣賞理論硬套新詩作品,不但十分蹩腳,而且還常出笑話,久而久之,新詩之美也就被毀了。不知你認為詩歌刊物在這個問題,是否應該負一定的責任,它能夠起什么作用,貴刊有過怎樣的舉措?

商震:你在學校多年,我也在學校多年,我們都知道,選進教材的詩歌作品,不是按照詩歌藝術的標準來選的,或者說,和我們對詩歌的認知不是使用一個坐標系。學校里對詩歌作品的教學不是詩歌創作的教學,對詩歌作品的解析也不是詩歌創作手段的解析(特別是初、高中)。所以,我理解的是,教材里的詩歌,是讓學生知道有詩歌這樣一個文本,有詩歌這樣一個文學式樣。

近些年,學校里的詩歌活動比較多,幾乎每所大學都有詩社。學生寫詩的群體比較龐大,除了青春的需要,還得益于網絡。有些大學生在知識儲備到達一定程度后,一上手寫詩就感覺很好。有些中學生,憑直覺寫詩也很不錯。《詩刊》下半月刊,每期的“校園”欄目,刊發的都是在校學生的作品。

至于你說的“舊瓶裝新酒”和沿用舊理論生搬硬套地欣賞當下詩歌,又涉及教育問題,我還是不多說吧。我們還是要相信:“不廢江河萬古流”吧。

羅振亞:這些年置身詩壇中心,你對國內詩歌界的動態了然于心。你認為在1990年代的個人化寫作之后,詩壇還存在清晰可變的流派或潮流嗎?

商震:流派一詞應該是批判家習慣使用的,我很少用。而且,當代人去辨析當代詩歌的流派,也難免有疏漏和偏頗。

上個世紀九十年代初的個人化寫作,有其歷史背景和社會環境。那個時期的詩歌作品可以介入政治生活、經濟生活、情感生活,甚至家庭生活,是全社會在推動詩歌創作,推動百花齊放。也是在那時,一些詩人的藝術風格和表現手段,有共同、共通的特點,或者屬于同一體系,被命名了一些流派。九十年代后期,社會環境發生了變化,政治、經濟、情感,甚至文化界,都不再看重詩歌,詩人們也歸于沉寂。但是,九十年代初的影響還在,可以負責地說,至今還在。

3 機器人生產的詩,只能是像詩,絕不會是好詩。再逼真的塑料花也招不來蜜蜂,因為假花里沒有蜜,沒有鮮活的蜜。

羅振亞:潮流或流派過多對寫詩這種完全個人化的精神作業是利大于弊還是弊大于利?

商震:其實,流派并不是詩人們聚在一起商定了怎樣寫、怎么實現流派宗旨,而是后人的歸納、總結,至少是大量作品誕生后的歸納。當下的詩歌作品,形成流派的趨勢并不明顯,盡管有部分作品在審美、風格、手段等方面有相似之處,但是,過早給這些作品定義為某一流派,不僅為時過早,也顯得不負責任。

詩歌是個人情緒的釋放,這是常識。任何一個詩人貼上任何標簽都會給創作帶來制約,而制約是對詩的傷害。百花齊放是指平原上有花、高原上有花、高寒地區有花,高溫地區也有花;水里有花,冰上也有花。但是,地域特征不能簡單地歸為流派。詩,還是先表現詩人的個性,有個性才能形成共性。

我覺得現在的詩壇,應該是百花齊放的,是適合詩人創作并能推動詩歌在審美和技藝上發展的。

羅振亞:前些年聽說別人用機器軟件寫詩我就嚇了一跳,去年第一部由機器人“小冰”寫的詩集《陽光失了玻璃窗》正式出版,更讓人吃驚不小。互聯網和智能軟件介入詩歌創作,書寫方式的革命好處自然很多,但可能負價值更大。機器人寫詩規模和質量均很可觀,那以后還需不需要人寫詩了,最好的詩能夠由機器人寫出來嗎?

商震:關于機器人“小冰”寫詩及出詩集的事,最初我就知道。這家公司曾找過我參與這項活動,后來我拒絕了。

首先我要說:機器人寫詩不是詩歌創作的革命,而是一種智能游戲。現在的機器人什么事都可以做,可以代替人的各種勞動,但寫詩不僅僅是勞動。詩是創造,是感情的釋放。機器是沒有創造力和感情的,機器所能做的僅是完成操縱者的指令。

其次,機器人可以大批量、大規模地生產詩歌,這種生產具有模式化的特點。盡管在結構和語言上可以根據指令發生一些改變,但這種改變是機械運動,而不是情感的起伏。最主要的是,機器生產的詩歌是對已有的多種多首詩歌的畸形組合與再處理。

機器人生產的詩,只能是像詩,絕不會是好詩。曾經有人擔心,機器人寫詩會讓詩人沮喪。也有人惶恐,今后詩歌都由機器來生產,詩人這個稱號將屬于機器。這真是大可不必的憂心。再逼真的塑料花也招不來蜜蜂,因為假花里沒有蜜,沒有鮮活的蜜。

詩歌最根本的本質是記錄詩人的心靈狀態和情感經歷,機器只有數據運算的擇優選擇,所以,不必擔憂機器人生產的詩歌將來會得諾貝爾文學獎。

羅振亞:新詩的引發模式特征與反傳統的姿態,很容易讓人感到中國新詩與古典詩歌之間是無緣而對立的。這是不是一種認識誤區,當下該如何接通新詩和古典詩歌的傳統,又怎樣擺正新詩和外來詩歌影響的關系?你以前教授過古典文學,在這個問題上最有發言權,我想一聞高見。

商震:這絕對是誤區。

漢語詩歌的傳統是從《詩經》誕生就得以確立。三千多年,沒有什么變化。直到今天,無論新詩發展到什么程度,技術手段有多豐富,其內核依然沒有擺脫《詩經》以及漢、唐詩歌的影響。比如,敘事與抒情的平衡,理性與感性的平衡,詞語使用與藝術感染力的平衡。

新詩的內斂、含蓄、借代、對偶等等表現手法,都是來自傳統的古典詩詞。我不相信一個不精通古典詩詞的當代詩人能寫出好詩,具體的實例我就不列舉了。

在詩歌寫作上,“古為今用”是句真理。同樣,“洋為中用”也是。當古代漢語逐步進化到現代漢語的時候,“洋”詩歌為漢語新詩的創作注入了新鮮血液,豐富了漢語新詩的生命內涵,使漢語新詩有了更加廣闊的前景。

說到這,我可以正面回答你,古典詩詞與新詩一直是通的,包括“洋”詩。通到什么程度是每一個詩歌寫作者的能力問題。

羅振亞:如今的詩壇亂象紛紜,有人認為是朦朧詩以來最好的詩歌發展時期,也有人認為詩歌已經邊緣化到接近“死亡”的程度,那現在詩壇的繁榮是真實的還是虛假的,生態究竟是好是壞,理由是什么?

商震:我從來不認為“詩壇亂象紛紜”。詩壇的主流趨勢是健康的,甚至是蓬勃的。不能把審美的多角度當做“亂”,更不能把表現手段的多樣性當做“亂”。至于說,在自媒體無限擴張的今天,有人愿意亂說,那更不是詩歌本身的“亂”。任何一個群體,都有喜歡“亂”的人,詩壇也不例外。但是,不斷給詩壇制造“亂”的人,大多是寫不出好詩的人。這些人可以忽略不計。有一句農諺:聽蝲蝲蛄叫還不種土豆啦?

至于說詩歌被邊緣化的問題,我的看法是,古今中外,詩歌從來就沒成為過社會意識形態的主流,即使是隋唐時期的“以詩取仕”,詩歌依然是少數人情感釋放的通道。偶爾被政治家或政府重視,也是為了讓詩歌為政治家或政權服務。詩歌畢竟屬于藝術范疇,對社會的影響力是有限的。當一首詩或一個詩人介入了政治領域,成為某一時期的集體代言,這時,這首詩或這個詩人,已經有了政治符號。比如“朦朧詩”。關于詩歌“死亡”說,純屬庸人自擾。

我覺得當下的詩歌生態環境也是比較好的。因為當下的各類詩人的創作都可以找到一塊田地生長(哪怕是自媒體),各種不同審美、不同表現手段的詩歌都可以同生共長,甚至互相依存。

你說的“繁榮”,是不是指詩歌的各類活動?如果是,那么我可以確定地說:無論做多大規模的活動,頒多大金額的獎,都不能代表詩歌繁榮。以詩歌為媒介或詩歌創作為內容的活動,實際上已經社會化了。或者說,所有的活動并不是詩歌創作本身的需要,而是社會性的需要。補充一句,社會活動不是“興觀群怨”的“群”。詩的“群”是詩的交流、切磋、互補。

回答了你這么多問題,純屬一己之見。如果有錯誤和偏離,請諒解。感謝羅教授!謝謝振亞兄弟!

(羅振亞,著名評論家,南開大學文學院教授。)

來源:青年報

作者:羅振亞

http://www.chinawriter.com.cn/n1/2018/0626/c405057-30085101.html

純貴坊酒業

純貴坊酒業