人被物驅使下的當代詩歌論壇

——暨莫笑愚詩集《穿過那片發光的海》發布會在京召開

“人被物驅使下的當代詩歌”論壇暨莫笑愚詩集《穿過那片發光的海》發布會于2018年7月28日在北京紅磚美術館召開,活動由百花洲文藝出版社、北京一號地國際藝術區聯合主辦。詩人、批評家周瑟瑟主持了活動。詩人葉延濱、歐陽江河、臧棣、安琪、洪燭,作家、編劇顧曉陽,中國農業出版社副總編宋毅等參加活動并發言。北京一號地藝術區發展理事會理事長張文寶致辭。

我們正處在技術突飛猛進的前所未有的歷史性時期,在技術進步極大地提高人類生產效率并由此帶來財富增長、物質生活不斷豐富的同時,人的貪欲也在不斷膨脹。收入差距的拉大,也帶來人性的缺失,人被物驅使甚至奴役成為文明的問題。單邊主義、貿易保護主義危險陡增,全球化面臨倒退的危險。各種不確定性風險的增加,使現代文明面臨嚴峻挑戰。與此同時,AI技術的進步,讓機器也能寫詩,目前還很難說這是對人類思想與文學創作的促進還是戕害。當下技術與文明危機語境下,詩人何為,詩歌何為?由詩人、批評家周瑟瑟策劃,百花洲文藝出版社出版的莫笑愚詩集《穿過那片發光的海》,從一個側面對此進行了探索性的有益嘗試。

本次論壇就文明與危機語境下的當代詩歌寫作,以及人被物驅使下的當代詩歌,圍繞三個專題展開:一、文明和技術進步與人的命運寫作;二、詩歌對生命的終極之問;三、莫笑愚詩集《穿過那片發光的海》的研討。

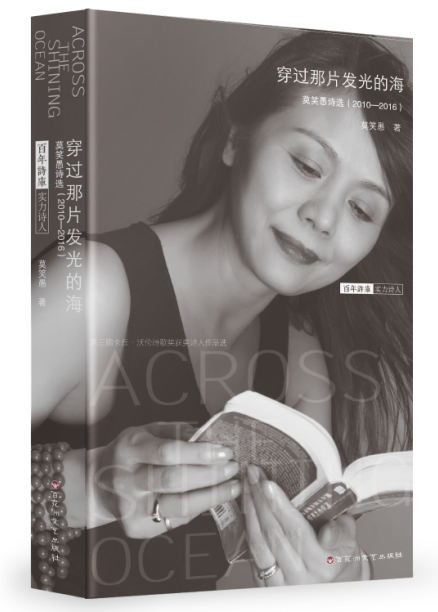

莫笑愚是用中英雙語寫作的詩人、譯者,湖南岳陽人,《穿過那片發光的海》是她的首部個人詩集。她的寫作揭示了人在技術時代的命運,具有超越性別與日常生活經驗之外的精神的力量。正如她在今年獲得第三屆“卡丘•沃倫詩歌獎”時的授獎辭中所提到的:她以中英雙語寫作潛伏于人群之外,她出沒于農業經濟學與詩人田野調查之間,她以《該死!完美》《凌遲十二月》《越來越黑的夜》等詩篇引人注目。她的詩歌構建了一條通向生與死的秘密通道,“是詩歌讓我找到了生命的新的意義”,她的語言因為思辯而堅硬,因為愛而柔軟。她的詩就是她敏感而悲憫的心。

詩人周瑟瑟說:“人被物驅使下的當代詩歌”,是一個隱秘的存在,但我們往往感覺不到物的存在,甚至在遺忘人的存在,寫作是承受愛與被愛的方式,詩歌在當代越來越無力,是因為我們內心被物驅使,生活在物的包圍中,詩歌變成了物的一部分,無聊與無趣在改變與控制當代生活,所以,當代詩人有了下墜感,人像一個物體,詩被物驅使,詞語、情感失去了重量。物并沒有罪,物是人存在的前提,我們要尊重物,要與物平等相處,詩與物,詩與時間,詩與語言同樣要平等相處,物進入詞語、情感構成當代詩歌,這是物的權利與成為詩的通道。物是好的,物不是壞的。人不要被物驅使,人要理解物。莫笑愚的寫作是對人的困境的思考,她撥開了物質世界微暗的火,她寫下了對人的呼救,同時寫下了她的愛與嘆息。《穿過那片發光的海》是一部有精神重量的詩集,一個不在詩壇的人,她寫出了具有啟示意義的作品。

詩人安琪說:讀莫笑愚的詩,我的腦中總是跑出美國詩人路易斯·辛普森在《美國詩歌》一詩中提出的“詩歌的胃”,“無論它是什么,它必須有/一個胃,能夠消化/橡膠,煤,鈾,月亮,詩篇”,真的莫笑愚的胃太大、太強悍,而且它確實消化的就是辛普森詩中的許多硬東西:橡膠,煤,鈾。中國詩人不缺乏消化月亮和詩篇這些屬于農業文明的胃,缺乏的是消化工業產品的胃。莫笑愚的詩因此有著一種堅硬的質地,它不是好讀的詩、柔軟的詩、溫情脈脈的詩,它的炸裂感和冷峻感使這部詩集呈現出真正的中性寫作樣貌,想一口氣讀完莫笑愚的詩是徒勞的,你只能分階段讀,邊讀邊歇地讀,這部體量龐大的詩集除了詩作數量多,還有龐雜的題材指向和高密度的語言意味。

且來看看莫笑愚的詩作,她寫受精卵,一枚詭異的受精卵和“我”的糾纏,像一場荒誕劇,受精卵自由出入于“我”的夢中,嘲笑我,遺棄我,在這首詩里,莫笑愚用悖謬重重的語言,傳遞著陰郁、神秘卻又有一絲喜劇效果的現代氣息。至始至終,我們并不知受精卵為何物,它是蝴蝶的受精卵,抑或是“我”的受精卵?她寫無字書,朝代和人物紛涌成每一句詩在她筆下完成她對愛情的想象:這更像是一場不能說出的情感,詞語所能觸摸到的地方,都是絕望。她寫“曾經”,把一個虛詞實詞化,用水、光、霞、心事、憂傷、項鏈、風為“曾經”賦形,每一個“曾經”都帶著肉身和情感,有它自己的生命和重量,全詩不曾出現的一個“我”字仿佛隱私,秘而不宣卻隱隱作疼。能感覺到莫笑愚時時沉浸在詩歌情緒中,日常物事、人際交往、微信閱讀,都能成為她的詩寫資源。有時她會如實交代一首詩的觸發點如果這首詩是被具體的某件事帶來的,當我在《上帝的羔羊》《雪,在夢里燒》《一百個秋天》后面讀到莫笑愚的注,我被她發自肺腑的真誠感嘆所感染,忍不住和她一起陷入憂思。莫笑愚有如同歐陽江河所說的“讓毫不相關的甲與乙相遇,從而變為丙”的超現實語言能力,她用這種能力對俗常世象進行再度挖掘,俗常便煥發光彩。莫笑愚懷揣多種語言技能,這使她的詩面貌各異,我甚至想,遮上作者的名字,你都不敢相信它們出自同一人之手。莫笑愚又是實驗詩的不懈嘗試者,當我在她的詩中讀到錯落有致的詩行排列時我可以看到她的微笑,看到她突破整齊劃一藩籬的努力。我喜歡的是莫笑愚的長句,綿長的呼吸、有著赤足丈量大地的堅韌和深遠的情懷,“成熟的秋天,把頭顱伸進鍘刀,等待那一刻,瓜熟蒂落”,成熟亦是死亡,亦是永恒的命數。莫笑愚的長句有時也是語意不斷延伸的需要,“我無端地彷徨,游移不定。飯桌的邊緣有個深淵或者陷阱/我每天都掉進去,其實我掉進去多時了,只是今天,我準備接受一次洗禮”,從恍惚,到堅定,視苦難為救贖,長句代表了作者內心紛繁的折磨,它們反復地、不間斷地發生、進退,最終在信仰的層面上得到慰藉。倘用短句,則呼吸急促,浮躁,達不到長句的效果。

莫笑愚有常年旅居美國的經歷,但她并不寫游歷詩,芝加哥、夏威夷、新奧爾良、坎大哈等異國地名的出現并不以風景的形象示人,而是詩人生存其中的場域,本質上呈現的還是詩人個體生命的證據。我特別看重《獻給芝加哥的詩行》,這是一首長詩,由三個組章組成,每一組又有若干首短詩。夾敘夾議夾抒情,是詩人某段生命時光的重現。詩的開篇給出了時間:2016年8月11日,星期四,確證了一首詩的來處,詩人手法老練,敘述了從北京飛往芝加哥的行程,我所認為的莫笑愚的“詩歌的胃”、莫笑愚的“中性詩風”在這節中一覽無遺。詩人用近乎刻薄的語調寫到長途飛行中機艙乘客的種種表現,吃喝拉撒、看小屏幕電影,詩人奇妙而潑辣的看待世界的方式在這句潑灑出來,“另一些人在夢里遺精,在突如其來的/顛簸中,許多人同時抵達高潮”,我不知道有多少詩人能寫出這樣異端的詩意,它用刺痛你心讓你覺得不舒服的方式拓寬了詩意的邊界,詩意并非僅是風花雪月那種美的走向,它還可以不美。本詩的三個組章寫于不同年份,當是詩人根據題材需要的組合,在本詩中作者融進資本、家族、總統選舉、城市欲望、貴州垃圾箱死亡少年、藝術、匯率、市場和法律等當代元素,將異質的材料整合進一首詩中,展示了一幅世界文明的創造與毀滅、歡樂與悲傷、自由與束縛的復雜圖景,詩人常常身在此處、心在彼處或者反過來,身在彼處、心在此處。如同詩句所寫,“我住在薩克斯的一個孔里/我想起陜北的窯洞”,彼與此之間,是漂泊異國的人的心理境遇。

當我在《獻給芝加哥的詩行》讀到“我羞愧,我活著,對你們的苦難束手無策”,我真想狠狠痛哭一場。這句詩太具現實針對性了!

詩人洪燭說:莫笑愚的詩歌,不只涉及人與物的關系,更涉及人與人的關系、物與物的關系是舊時代人物關系打破后重組的關系,體現了當代詩歌的當代性,也可以說是先鋒性。這種當代詩歌的概念,與當代藝術的概念并駕齊驅,富有鮮明的個人特色,也富有鮮明的時代特征。莫笑愚的詩歌風格,很難用既往的浪漫主義、現實主義、現代主義乃至后現代來歸類,似乎與詩歌史無關、與詩壇無關,當然,也與詩江湖無關,真正做到了“一個人的江湖”,只與她自己有關:是她自己的眼睛發現的世界,是她自己的靈魂重鑄的宇宙。在她的詩篇中,空間是可以打碎的,時間是可以倒流的,更重要的,記憶是可以逆襲的。當別人都去追求山峰的崇高或鳥類的降落,她反而停留于原地,原地踏步,原地尋夢。不,她并沒有落伍,因為她追求的是平坦,夢需要一片自我博弈的棋盤。夢即使碎了,心里的方寸之地也不會變成廢墟,醒來的女詩人,整裝出發,打掃戰場。夢畢竟是夢啊,就像鏡子,哪怕變成碎片,也是最完整的鏡頭,反映出一個個獨立的世界,每一個都是新生的。她舍不得焚毀“無用”的詩稿,總是將它們完好地收藏在黑暗的抽屜里。就像把劈柴堆滿壁爐,卻不急于點燃,她依靠想象中的火光取暖。而它們的使命也就得以延長。

詩人歐陽江河說:一開始周瑟瑟講到詞和物的關系,這是21世紀特別重要的現代主義詩學一個最根本的問題。20世紀從西方詩歌開始,一共有三個大問題,其中一個特別重要的問題就是“詞與物的關系”。詞是不是物?這是一個根本的問題。我們說的物,它分了物質性,物本身有它的功能、它的制造、它的傳播,由此產生的市場、由此產生的功能、可用性、消耗等等,這是一個層面。然后還有另外兩個特別有意思的層面,一個層面就是科學的,比如量子物理學。我們從科學家角度看待物質性,就被量子學家無窮無盡解構了,微觀化了,是第一個說出外在肯定性的是物理學家不是詩人,其實詩人或數學家應該這樣說出,他認為世界所有東西是數學的公式、物理學的原理。他們用一種向內看、在無窮無盡宇宙看到的是黑洞,看到的是無限可分的微粒的內部的結構,看到的是由此誕生的對稱性或者不對稱性、不確定性等等。由此,這是另外一種科學的眼光看待物質。還有一種眼光就是詞語的眼光、詩歌的眼光。就是把詞和物加以對照以后,當我們言說這個世界的時候,我們說出的是物象,是給物進行照相、進行構造、進行塑造,賦予它輕重緩急、賦予它情感、賦予它靈魂、賦予它存在與不存在之間的比例等等,這是詩人要干的事,21世紀的詩歌我們要干的是這個事。西川有一個說法,說很多寫詩的人寫的是“讀者詩歌”,我閱讀了什么由此受到感染,人類都有好奇心,都有拷貝、學習,會感動,根據感動會喜歡某些造句方式,喜歡某些詞語的組合方式,模仿他寫一些東西,成為讀者意義上的詩歌。中國最早的說法叫做“熟讀唐詩三百首,不會作詩也會吟”,寫的是學習的文本,讀者意義上的詩歌,這不是真正意義上的詩歌。我們剛才講到莫笑愚的詩,前面幾個發言者都有這個想法,說她不是詩歌江湖的,不是詩歌圈子里的。所以她幸免了“讀者詩歌”的一些弊病,她的詩歌不是說從學習別人的詩歌,所謂其他流派的、其他句子的,學習造句、修辭這樣學習而來的詩歌,這是她的一個幸運。所以她的詩歌的后面,就是語言的、修辭方法的詩意地表達她自己。不光是人的個性意義上、人的生命意義上的自己,還有更復雜的東西。構成一個人自我不是人簡單的名字,肉身存在、長得什么樣、有什么經歷,不僅僅是這些,這些也構成人,但構成自傳意義上的。還有構成人最重要的東西,尤其在詩歌后面有可能傳遞出來的那個人,是什么?可能是一個物象,可能是一個哲學體驗、可能是一種情感的變化、可能是一種精神傳記的東西。作為農業專家對世界的看法、對農業的看法有詩意的成分,是我們從詩歌到詩歌的人沒有職業體驗、沒有專業目光的人,是不可能對生命、對世界、對物質的看法是不可能有這些成分的。而這些成分被莫笑愚保留下來,而且呈現在她的詩歌里面。

另外,莫笑愚還有一個特別讓人著迷的,她的詩歌,她把她的經歷中的世界性。中國越來越多國際性的作家,比如她的職業特征,讓她在全世界飛來飛去,看到各種不同文明之間的、各種各樣地方風貌、人的存在方式、種族的差別,國家的、現代政治的、當代性的這樣一種五花八門的東西的呈現,在她的詩歌里面,就是詩歌寫作的后面,這個東西也呈現出來了,而這些東西都是她獨特的。我們不能用詩歌,比如說修辭的詩歌這個文本的模仿,或者詩歌江湖圈子里面混得出來的,這是不可能的。這些東西是莫笑愚詩歌里面與眾不同的,是我們其他讀詩的人一讀覺得與眾不同的東西。而這些東西語言的呈現也帶著她自己的特征,我特別同意安琪一個說法,說她的詩歌里面有一種很硬的東西,而且有一種龐雜的胃口和消化能力。就是把很多大家認為不是詩歌的東西,或者詩歌要躲開的東西,沒有詩意的、現實的、專業的、政治的、宗教的東西她把它放進來了,加以綜合、加以處理、加以消化。由此構成了她詩歌語言中間的那個堅硬。莫笑愚詩歌后面的眼光特別讓人覺得有意思,我們說的當代性,“人被物驅使下的當代詩歌”的眼光在里面都有。

詩人葉延濱說:當我接到周瑟瑟的邀請的時候,我是很樂意參加這樣一個論壇。這個題目非常重要“人被物驅使下的當代詩歌”,莫笑愚的詩是一個人對物質驅使的抗拒和對自我的堅守。《穿過那片發光的海》是她的精神圖騰。就這一點來講,我覺得周瑟瑟做了一件非常好的事,把一個本質上真正意義的詩人推向詩壇。回答主持人在邀請的時候出的題目“人被物驅使下的當代詩歌”,第一,我們今天坐在北京紅磚美術館談論當代詩歌的行為,本身就非常具有當代性。如果我們放在全國或者放在世界范圍看,有這么一小桌人,居然還做這樣的事情,這確實像是一種逃避、驅使或堅守。第二,莫笑愚的創作是當代重要的一個現象,她的農業經濟學的職業行為和她的詩歌寫作的精神行為的二重性。第三,她已經是一個自由的寫作者,根據她的需要選擇必要的表達方式,是一個現代女性的復雜的內心的呈現。

詩人臧棣說:進入詩人的狀態,就意味著進入生命本身的狀態。當詩人莫笑愚向我們坦然承認:她的詩歌中的“每一個字”,都包含著一個人的“呼吸、心跳、體溫、思考”的時候,詩已超越了我們對詩的充滿爭議性的認知,重新回歸詩和生命的最本質的、也是最樸素的情感關聯:對一個人來說,詩是她的“生命的珍藏”。莫笑愚的寫作姿態非常放松,這種放松或許和她作為一個詩人和當代詩壇保持的若即若離的距離感有關:她抒寫詩歌的原始動機并不是想要成為一個詩人,而是基于她的生命中的一種表達欲望。在我看來,這種欲望很接近古人講的“詩言志”。換句話說,莫笑愚的書寫方式,在某種程度上,向漢語的詩性共同體展示了一種新的寫作氣象:詩并不在乎詩有可能在我們的真理認知成為什么,詩在乎的是如何更積極地更開放地參與個人和生命詩性的關系。莫笑愚認同這樣的藝術自覺:詩是一種生活方式。作為自覺的書寫者,她當然看重詩和語言藝術的關系,但從生命的語言欲望上講,她更渴望讓她的寫作嚴格于詩對個人生活的創造性的參與。她的詩,一首一首地去讀,猶如語言的放牧;一組一組地讀,可能更有效果。就觀感而言,她的詩更接近于個人情感的記錄,細膩的感受,豐富的體味,將這些情感的記錄推向更深邃的生命的自我探求。更難得的,她還寫出了一種生命的閱歷,它以情感為軸心,將生命和語言的更特異的關系旋轉成一種詩的氣候。這時候,莫笑愚又回到了史蒂文斯的信念:詩是我們的生存的季候。由于抵達了一種獨特的語言的放松狀態,她的表達在我們對詩歌的傳統辨認中,可能會被很多人視為缺乏文體的緊湊感,但從另一個角度看,正是這種隨性的語言呈現反而讓詩更深邃地參與了生命的思考。而且在我看來,這種充滿內在緊張的率性的表達,一方面讓詩參與了生命的秘密,另一方面,也讓生命參與了詩的秘密。這樣看來,莫笑愚的詩反而具有一種大氣,它不在乎詩的成敗,它在意的是,我們還能不能更天真地在詩的表達中進入生命的真相。

詩人李不嫁說:在大陸,能寫出好詩的男詩人多了去了,能寫出好詩的女詩人也多了去了。我所理解的“好”,一類是輕,審美與技術、詞語與效果,仿若太極的柔若無骨;一類是重,給人的印象是執長矛、持盾牌,于險境中顯出風骨,于枷鎖中喊出痛楚。前一類好詩如過江之鯽,后一類卻少之又少。這是我贊賞莫笑愚詩歌的第一個原因——詩人的勇氣比才華更重要。其二,我相信有一天,歷史回過頭來檢查,這個時代留下了什么有價值的詩歌時,能夠拿得出手、無愧于“詩人”這個稱號的作品,同樣是少之又少,甚至沒有!莫笑愚的詩歌,我以為,當對得起這個時代,這是我贊賞的第二個原因——良知是詩歌的意義。其三,鸚之鳴矣,求其友聲。莫笑愚行走于世界各地,視野與胸襟,自然開闊于我這湖南的土鱉。我們僅有過兩次見面,對酒當歌,卻不炫耀,不土豪,其灑脫如同其作品,把一腔熱血,把赤忱交出。這是我贊賞的第三個原因——詩歌是人生最重要的事業。

詩人、譯者莫笑愚說:我以為,從本質上說,文明不僅僅是披在人性丑惡之上的羊皮,而且為每個人提供了一個行為范式的模板,讓所有的人在一個模式下生活、思考、成長、然后死去。文明的進化,本質上無法消滅人性的丑惡,唯一被消滅的,是在擁有相同文化傳承的族群內部的個體特征。特立獨行在很多情況下不被接納,直到所有的人成為一個人。

參加本次活動的還有詩人張紅力、張后、楊北城、阿B、楊榮佳、老初、張建平、汪新民、賀曉堂等,以及文藝報、中國青年報、北京日報、中華讀書報、中國作家網等媒體記者。7歲的白子煊、11歲的馬逸辰,以及英國愛丁堡大學學生薛逸丹、朗誦藝術家金子、賀英等人還朗誦了莫笑愚的詩歌。會后與會嘉賓還觀看了紅磚美術館正在展出的國際當代藝術家奧拉維爾•埃利亞松的作品《道•隱無名》,以及北京現代舞蹈團表演的《形•影不離》。

來源:會務組宣

純貴坊酒業

純貴坊酒業