引領者哈斯烏拉

作者:邢原平

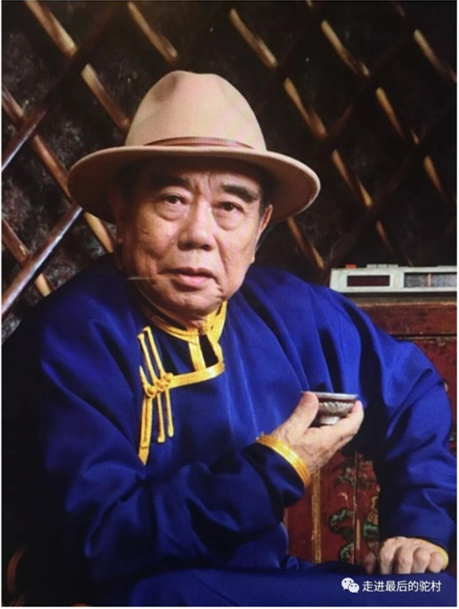

哈斯烏拉

近日在手機上重新閱讀了哈斯烏拉的兩篇小說,《虔誠者的遺囑》和《兩匹馬的草原》。坐在陽臺上,看好書、抽好煙、喝好茶,正是我年輕時便夢寐以求的幸福生活場景之一,如今終于可以如愿以償了,但眼睛卻是沒了年輕時的光澤,變得老花而渾濁,特別經不住手機光線的刺激,只得看過一片文字,再看窗外的風景養眼,順勢回想哈斯烏拉年輕時的樣子和與他交集的日子,結果便是本該愜意的唯有陽光陪伴的讀書時間被懷舊的情緒浸染了,變成了被水浸過又褪色的照片,帶著皺褶,帶著傷感,還有些卷曲。

細細想來,“書山有徑勤為路”之格言固然可以濃縮文人成功的奧秘,但缺少了扶持和點撥,文學中人完全可能迷路于充滿荊棘的山野。我特慶幸在創作路上遇到過多位“引領者”,似乎是上帝安排好了,每當我走到人生岔路口、躊躇不前時,總會有位引領者對我說,嗨,走這邊!哈斯烏拉便是我的一位引領者,也就是世俗說法中的貴人。

上世紀八十年代文學大潮洶涌澎湃,弄潮者眾多,內蒙如是。大概是在1982年《草原》雜志社在軍區招待所開過一場筆會。與會者多數都是來自各盟市、各行業的業余作者,我是鐵路工人,哈斯烏拉是錫盟宣傳部副部長。哈斯烏拉比多數與會者年長,蒙漢兼通,嚴肅時談文藝大政方針頭頭是道,說起笑話也令人捧腹,尤其是在酒桌上還能放喉高歌,自然而然地成了業余作者們的領頭羊。我還記得那時候開筆會,還要成立臨時黨支部,哈斯烏拉是委員之一,開班式上宣布這個消息時,我還肉跳一下,發現寫小說其實是個很很很嚴肅的事,肩負“靈魂工程師”的偉大使命,而我自己卻是個木匠,連鋼筆字也寫不好便闖入文壇,不免自卑而膽怯,不知道何去何從。

這其實是所有作家在初學階段都要面臨的困境:靈光蜿蜒于思想深處指引了方向,卻又轉瞬即逝,令人茫然,不知道何去何從,思維停滯,造句生澀,所有的筆端爬行只是為了熬到靈光再次照亮前進方向。很不幸,不少作者都是因為熬不到靈光再現,理想死了心靈封閉的黑暗之中。

我當時卻以為這是我自己的問題,認為自己缺乏才華,缺乏足夠的知識儲備,認為自己連鋼筆字都練不好的問題足以說明我根本不配當作家,但我又不敢把心病說出來,生怕大家恥笑,只好硬著頭皮寫下去。好在我還善于藏拙——多看、多聽、少說便是。

很偶然,一幫業余作者吃完晚飯散步時聊天說到了這個問題,我才知道這是大家的通病,并非我獨有,哈斯烏拉承認他也有這種心理問題,將之歸納為“紅旗到底能打多久”。我還記得,我們此時走到了賽馬場跟前的松樹林跟前,看著日落西山,被這個問題折磨著緘默不語。哈斯烏拉忽然大聲朗誦道:紅軍不怕遠征難,萬水千山只等閑……

在那瞬間,我忽然發現創作之路其實就是個咬牙堅持的事,三年自然災害沒有餓死我,文革沒有摧毀我,還有什么苦難不可經歷?由是,我創作完成了第一個中篇小說《碩果》并在《草原》發表。現在想來,精神導引其實就是用自己的熱情融化別人的自信與才華,使之升騰為焰。哈斯烏拉的奔放的詩人氣質注定了他要成為引領者。這種引領并非指導,而是情懷的溫潤與真誠的感染。

有個笑話也一并記下:那場筆會行將結束時,哈斯烏拉忽然得了闌尾炎,半夜三更被送到醫院做了手術,大家見到他轉危為安,便編了歇后語逗樂子:哈斯烏拉開筆會——挨刀。

1984年我考入內師大文研班讀書,在此前后,哈斯烏拉從盟市調到內蒙文聯擔任秘書長,成了內蒙文藝界的領導之一。當時的內蒙文聯匯集了一大批名家,急需能干事的年輕人充實機關。當時還是給老干部落實政策、給子女安排工作的“文革善后”時期,不少文藝界的老師們都想把子女安排到文聯這個“清閑”單位。哈斯烏拉身為秘書長,一方面盡力“落實政策”,另一方面也頂著更多要求形成的壓力,堅持從“文研班”選人,明確地提出了這樣的觀點:啟用文學人才,不僅有利于機關工作,更會為內蒙文學的發展注入活力、注入后勁。由是,我和另外幾位文研班同學被選調進了文聯。如今來看,我們幾位的創作成就和機關工作能力完全可以證明領導們的當初決定的確是高瞻遠矚,可以印證“世有伯樂,而后有千里馬“之古訓放之四海而皆準。

此事誠然是當時的文聯領導班子做出的集體決定,但哈斯烏拉作為組織決議的執行者,還是把更多的愛才之情撒在了我身上。一個周折性的細節,我向來埋在肚里不說,因為當事人已經作古多年了,現在不妨合盤端出了。當文聯黨組做出調我們幾人到文聯的決定之后,當時主管人事的一位副主席死活不肯在我的商調函上簽字蓋章。哈斯烏拉身為秘書長去找這位副主席,要求公事公辦,這位副主席竟然將我的商調函扔在了地上,不給任何理由,只是簡單兩字:不辦!

許多年后,哈斯烏拉告訴了我當時的情景,他當時是蒙著眼淚撿起商調函走了出去,因為他知道權力有時候就是這么任性,委屈才好求全——他唯有用一時的委屈來為我換取轉圜空間。但當時,哈斯烏拉并沒有告訴我這個內幕,只是讓我去請求和這位副主席私交不錯的德高望重的評論家孟和博彥先生替我說話,問題才得以解決。——祈愿孟和博彥先生的在天之靈隨鶴而舞。

解決問題的過程不免有來回奔波,這種奔波又不免充滿焦灼與不安,我到呼市火車站坐火車時,遇到過一位算卦人。真是有病亂求醫,心亂找神仙,我竟然請之算卦。算卦人兜頭一句,你有事。我問,啥事?他說,調動。我心悸而問,能不能成?他的回答斬釘截鐵,能成!

竟然就懸心落地。竟然就心想事成了。要知道,我本來是個在鐵路沿線工作的木匠,能調到內蒙文聯并且轉變成為干部,可謂是一步登天。命運轉折來得太快,也還不免令人懷疑人生,在調到文聯的頭幾年中,我還時常被惡夢驚醒,在迷迷糊糊中懷疑調動手續辦完沒辦完,確認自己已經是文聯的干部了,才能重新入睡。呵呵一笑。

我們幾個文研班同學調到文聯是1986年秋天的事。1987年是內蒙古建區四十周年的大慶之年。哈斯烏拉身為文聯秘書長忙于機關事務,已經顧不上寫小說了,卻是提出了“文學獻禮”的要求,要求各部門通力配合,在全國性的文學期刊上集中推出內蒙古中青年作家、詩人的一批作品,整體呈現內蒙文學創作實力。當時的文聯組聯處處長韋魁元受哈斯烏拉的委托組織工作班子,剛到文聯的白雪林和我有幸成為工作班子成員。還記得在工作班子成立會上,我們提出了召開以年輕業余作者為主的“春之聲”筆會的設想后,哈斯烏拉非常激動,當場拍板,決定開干。“反復召開筆會創作、修改作品、請外省市刊物編輯來選作品、將作品打包送到著名刊物請求支持”的“春之聲”計劃顯然需要不少資金才能實現,當時的文聯辦公經費卻是捉襟見肘。坐鎮指揮的哈斯烏拉當即表示,經費問題由他來解決,“不管花多少錢,都要把這事辦精彩”。

結果果然精彩!內蒙古文學創作力量在“春之聲筆會”的催發下強勢出現在了中國文壇上,多家全國性文學期刊刊發了內蒙古作家、詩人的作品專號、專輯,發表文字量總計五十萬。肖亦農的《紅橄欖》力壓群芳刊發《十月》頭條,震驚全國。路遠一鳴沖天,從錫盟的業余作者變成了全國著名作家。我也在《青年文學》的內蒙專號上發表了中篇小說《靜靜的雪谷》。這在內蒙當代文學史上,恐怕是唯一一次組織嚴密、范圍廣闊、措施得當、結果明確的“文學創作活動”,稱之為浪潮毫不為過。哈斯烏拉正是這一文學活動的引領者。

應《蒙古寫意》人物傳紀之約而撰。

本文作者邢原平

作者:邢原平

來源:中國觀網華北區

(責任編輯 石建娜)

http://www.cvpp.cn/nmg/96718.html?from=singlemessage&isappinstalled=0

純貴坊酒業

純貴坊酒業